复杂地质条件下嵌岩桩施工工艺研究

2014-11-09陈新焱

张 杰 陈新焱

(山西建筑工程集团总公司,山西太原 030001)

随着城市、港口、山区建设的发展,越来越多的桩基础要在地下水位高、地质条件复杂、土质工程性质极不均匀、岩石单轴抗压强度极高的条件下进行施工[1-3]。合适的施工工艺有助于提高工效,节省资源和成本,因此开展复杂地质条件下的施工工艺研究为类似地质条件下的桩基础施工积累经验和提供参考具有重要价值[4-6]。本文以喀麦隆国家体育馆桩基础施工为背景,研究了长螺旋配合潜孔锤成孔入岩,人工挖孔、机械入岩施工工艺。如何在成孔入岩时既能操作更容易、施工机械设备投入更少、效率更高又能使质量有保证且满足承载力和变形要求,显得十分必要。

1 工程概况

中国援建喀麦隆国家体育馆位于首都雅温得市中心Wardr地区。具体位置为Wardr地区520大道的北部延长线西南侧,拟建场地两面环山,地处沟谷,场地为一狭长形场地。该建筑物占地面积38 712 m2,分主馆和训练馆,建筑场地类别为Ⅱ类,建筑桩基安全等级为一级,工程所在地区为低山地貌,绝对高度在700 m~1 000 m之间,水位在地表下0.8 m~2.4 m,地下水位高且水量丰富,地层中有孤石、废旧的汽车金属碎片、流砂,岩面标高不一致,单轴抗压强度为138 MPa~145 MPa,岩石极硬。桩基设计为嵌岩桩。

2 地质条件场地

根据勘探孔揭露深度(18 m),从地表往下依次为人工素填土层,第四纪残积土层,片麻岩层。

2.1 工程场地地层分布

①层残积土素填土:褐红色,稍湿~很湿,松散~中密,厚度0.50 m~5.80 m。②层淤泥质粘性土素填土:褐灰色,可塑~软塑,松散~稍密,厚度0.70 m~5.30 m。③层粘性残积土:黄绿色,厚度0.20 m~9.40 m。④层微风化片麻岩:墨绿色,岩质新鲜。本次钻探未钻穿该层。

2.2 地基土分析评价

①层残积土素填土:松散~中密,土层物理力学性质在水平方向变化较大,垂直方向略有变化,具有高~中压缩性。②层淤泥质粘性土素填土:结构松散,物理力学性质很差而不均匀缩模量很低,具有高压缩性,为软弱土层,不经处理不宜作为地基持力层。③层粘性残积土:为第四纪残积土层,力学性质较好,为微风化—新鲜基岩,是良好桩基础的桩端持力层。各地层界限比较明显,成层性较好,但岩土层分布及厚度变化较大,地基土比较不均匀,整个场地属于不均匀地基。

3 现场成孔试验

3.1 长螺旋钻配合潜孔锤成孔入岩

1)经成孔试验(先成孔两个),再由长螺旋钻钻好孔提钻后,孔内随即坍塌且塌孔严重,有2 m~3 m淤土,孔壁水流较快。经分析原因有两点:a.场地自然静止水位在地坪下1.5m处,孔内土取出后,孔内水在水头差较大情况下,以很快的速度向孔内流入,带动粉土、粉砂流入孔内;b.提钻杆时,孔内为真空,形成负压,导致缩颈严重,针对此问题,采用了水压平衡法可以有效减少塌孔和淤泥。2)下护筒清渣后,即用潜孔锤入岩。由于高压气流和砂土震动液化的影响,在孔下形成管涌。先用高压空气通过导管清除孔内沉渣,虽然此方法能将孔内原有沉渣吹出孔外,但由于孔内水位下去后,孔外水又迅速向孔内流动形成对流砂的搬运,重新补充了沉渣,如此往复循环,不仅沉渣厚度不减少,反使孔壁形成更大的空洞,这就是第一次试桩时,桩基承载力严重不够和混凝土灌注严重超量的原因所在。现场清除孔底沉渣的方法采用泥浆循环,此方法可以保持孔内水位维持在一个高位,避免孔外水高于孔内水而形成水头差,造成流砂现象的发生。经过对泥浆比重的反复调整,最后确定在泥浆比重为1∶1.15时可以有效清除孔底沉渣,用时一般为0.5 h~1 h。

第一阶段试验的结论为:a.泥浆清渣效果明显。b.螺旋钻机成孔工艺流程为:螺旋钻机成孔→提钻注浆→下护筒装载机压护筒→潜孔锤压护筒→接长护筒→潜孔锤对中、找垂直→高压空气清孔底淤泥→接钻杆→入岩→拆钻杆→注泥浆(水)→安导管→清沉渣→提导管→放钢筋笼→测沉渣→再安导管、料斗→浇灌混凝土→提护筒。c.工艺工序多且复杂,现场工作条件极差,入岩过程的泥浆能喷出地面10 m之高,会造成雨天满地水、晴天一地泥。螺旋钻机、装载机、潜孔锤、吊车几台大型设备围着一个孔,如有一台设备出现故障,就会造成整体瘫痪,工效极低。d.质量难以保证。除混凝土浇筑过程容易造成质量事故外,由于岩面倾斜的千变万化,最小入岩深度1 m从技术上难以保证,为保证质量,只能用加深入岩长度的办法,但又会造成材料和时间的浪费。e.由于超灌混凝土的流向性、形状不确定,当施工至同承台第3根甚至第4根桩时,会增加施工困难和对岩面判断的困难。f.上覆土层的成孔是长螺旋钻机成孔,遇到地下孤石、乱石、废弃的汽车金属碎片时很难钻进,工效极低,当潜孔锤入岩凿岩时,会使砂土液化,泥浆循环清孔时孔底沉渣连同流砂源源不断地排出,其结果形成空穴,浇灌混凝土无法计算,所以此施工工艺不能适用于基岩上有砂层的成桩工艺。

3.2 人工挖孔机械入岩

根据第一阶段的试验情况,特进行第二阶段的现场试验。施工工艺将本工程桩基原来的机械成孔改为人工挖孔,机械入岩维持不变。桩数总量由原来的843根改为399根,桩径由原来的600 mm变更为1 000 mm,入岩深度由原来的1 m变更为1.5 m。桩端持力层选择四层微风化片麻岩,桩顶嵌入承台。

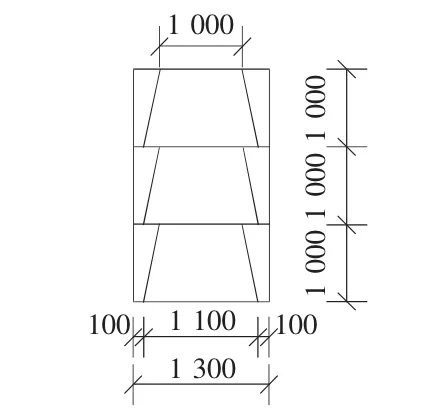

人工挖孔、机械入岩的主要工序为:人工挖孔→护壁钢筋网绑扎→混凝土浇筑护壁→机械入岩成孔→桩身混凝土浇筑。人工挖孔时采取每两个人为一单位,共20个人,10组。挖深1m,即每根桩开挖1 m后,转入下一根桩。孔径采用拔梢桩,以利于护壁混凝土浇筑。拔梢桩示意图如图1所示。

图1 拔梢桩示意图

施工时会遇到三种问题:1)场地地下水位高;2)岩面标高不一致;3)岩石单轴抗压强度高、岩石极硬。

经过现场试验,解决以上三种情况的方法是:

1)解决地下水对挖孔桩影响的处理办法。地下水是深基础施工中最常见的问题,也使施工难度加大。含水层中的水在开挖时其平衡状态被破坏,针对此问题,施工时选择先沿基础周圈方向打2排深层搅拌桩止水帷幕,相邻两根帷幕桩互相咬合,阻止帷幕范围外的水流入和水压及泥土压力对成孔的影响。然后在基础范围内在布置相应数量的降水井(井底至岩层),安放潜水泵,逐步降低地下水位。由于桩长不一致,且降水井使用过程中会因周围泥土的渗入和沉淀而不能满足要求,又选用部分已完成入岩成孔的且深度较大的桩(暂且未灌入混凝土)作为降水井使用。考虑场地泥泞使入岩机械(气动潜孔锤)移动不便、气动潜孔锤移动时对成孔的影响、下雨时的地面水渗透等各种因素,将基础垫层提前施工,改在基桩开挖前进行,在基础垫层上预留桩位孔,且厚度由100 mm加厚200 mm。

2)解决岩面标高不一致对挖孔桩施工影响的处理办法。由于该工程岩顶标高起伏较大,即岩顶经常为非水平面,且经常与地勘报告上的标高不一致,这就造成部分桩最下一节护壁不规则形状,且部分桩长较大的桩开挖时水位较高,不易成孔。为此遇到部分难以成孔和浇筑护壁的桩时,按照采用将直径为1 m,长度大于剩余桩长的钢护筒用千斤顶压入桩内土中,压一段,挖一段的方法,直至钢护筒底部接触岩面最高端,然后用铁皮卷成半圆状或使用护筒模板(每节4块,用螺栓连接并紧固)中的一块将堵漏剂和水泥混合物堵入护筒和岩顶未接触的部位,防止周围泥浆涌入。若安装套筒后流砂仍然上涌,则可采取突击挖土后立即用混凝土封闭孔水泥浆、提高周围及底部土壤的不透水性,解决泥浆底和孔壁,待混凝土终凝后将桩身部位的混凝土凿除以形成桩孔。或者在已完成混凝土护壁的最下端钻孔,压力注入涌入的问题。

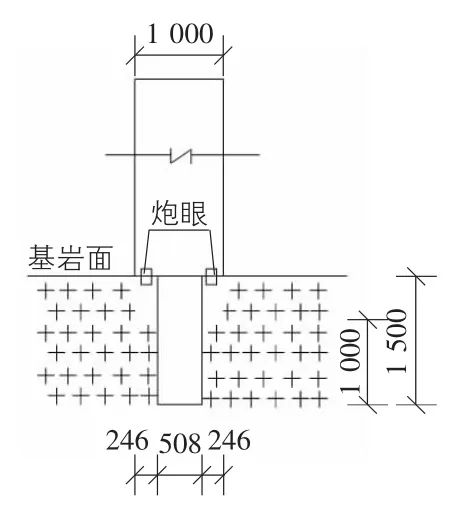

3)极硬岩入岩的处理方法。对于极硬岩入岩的理念没有突破降低岩石的强度改善入岩机具,国内外对于利用改变桩身形式的理念来达到入岩目的嵌岩桩几乎没有。本桩基施工就是通过在基岩中变截面来实现极硬岩的入岩,由于桩数的减少,桩径也由600mm改为1 000mm,气动潜孔锤(锤径508mm)凿岩次数由原来的一次改为数次。计划采用孔孔咬合的办法。但施工中因岩石强度高,单桩抗压强度可达145 MPa,岩面变化较大且不水平,故锤头定位较难,总是朝岩面低的位置移动,经常有斜孔产生。故选择气动潜孔锤(锤头直径550 mm)凿眼后再由人工用风镐打眼进行爆破,要求入岩深度1 m。爆破入岩示意图如图2所示。本步须待桩成孔至岩顶时才可进行。首先潜孔锤定位后,在岩石上凿出1个1 m深的孔后,再由人工在该孔中沿水平方向和高度方向用风镐凿出几排炮眼,然后用雷管炸药进行爆破,保证入岩深度和孔底直径。爆破完成后的嵌岩桩示意图如图3所示。

图2 爆破入岩示意图

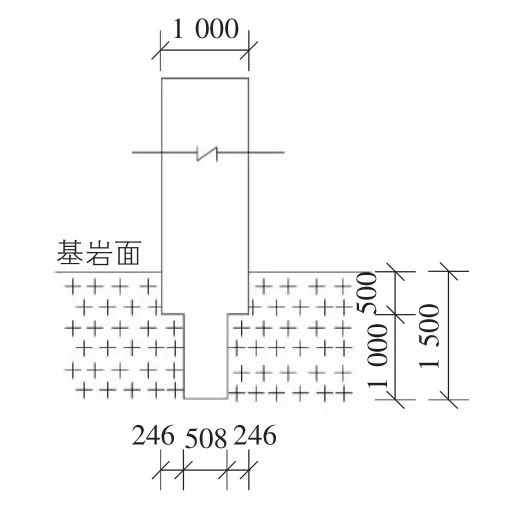

图3 爆破完毕后的嵌岩桩

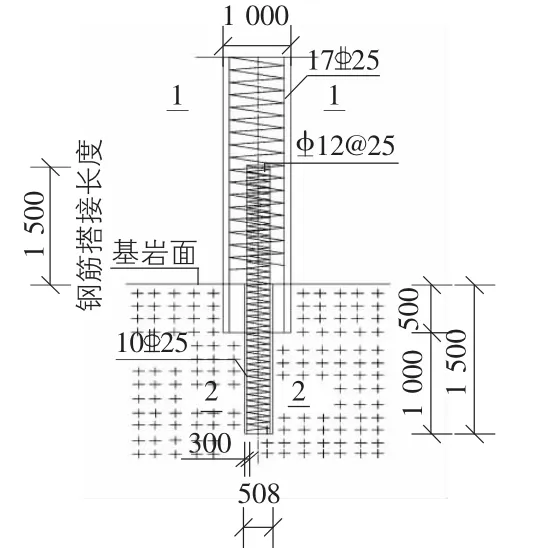

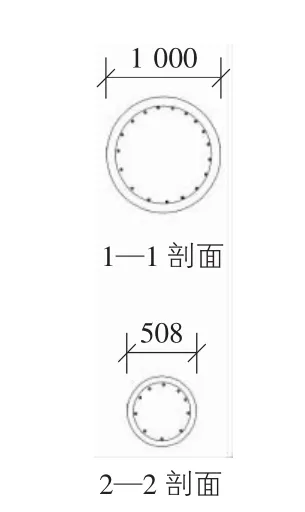

“变截面”入岩。“变截面”嵌岩桩的入岩技术为:潜孔锤入岩1 m改为1.5 m,爆破入岩1 m改为0.508 m,这样就形成了基岩下0.5 m为桩径1 m,基岩下0.5 m~1.5 m为桩径0.508 m 的变截面嵌岩桩。“变截面”桩身配筋图如图4,图5所示。

图4 变截面桩身配筋图

图5 变截面桩身截面图

4 嵌岩桩单桩水平、抗拔静载试验

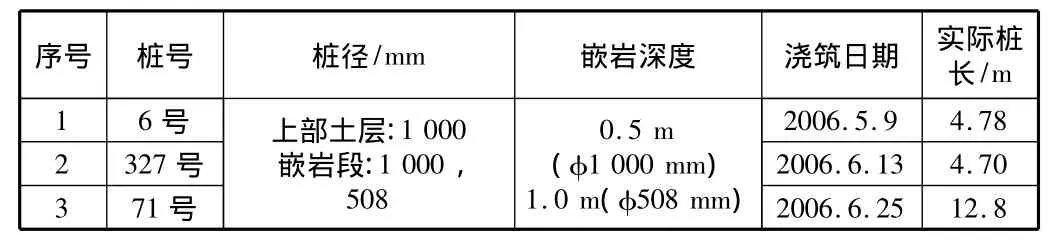

拟建工程场址处对采用人工挖孔、机械入岩施工工艺完成的三根基岩中“变截面”嵌岩桩进行了水平静载试验。单桩水平静载试桩施工参数如表1所示。桩身混凝土强度等级为C35,钢筋保护层厚度为70 cm。嵌入基岩混凝土保护层为30mm。设计要求为:单桩水平承载力设计值(桩头水平变位6 mm):Rh=140 kN。

首先,将整个城市空间依据四叉树的构建原则进行划分,然后自顶而下、依次建立各级R+树的空间索引。空间索引采纳与否以及空间索引性能的优劣直接影响场景调度的整体性能[9]。

表1 被测桩体施工情况一览表

根据JGJ 106-2003建筑基桩检测技术规范与J 256-2003,单桩水平静载试验方法采用单向多循环加卸载法,单桩抗拔静载试验方法采用慢速维持荷载法,测试结果为:

1)基岩中“变截面”嵌岩桩水平静载测试结果:6号工程桩:加载至140 kN水平位移为0.22mm,加载至220 kN时水平位移为0.45 mm,该桩最大加荷至280 kN,相应最大水平位移为1.22 mm。在各级荷载作用下,水平位移缓慢、匀速平缓下降,未出现任何破坏特征。327号工程桩:加荷至140 kN水平位移为0.33 mm,加荷至200 kN水平位移为0.80 mm,该桩最大加荷至280 kN,相应最大水平位移为1.82mm。在各级荷载作用下,水平位移缓慢、匀速增加,曲线平缓下降,未出现任何破坏特征。71号工程桩:加荷至140 kN水平位移为0.74mm,加荷至200 kN水平位移为1.45mm,该桩最大加荷至280 kN,相应最大水平位移为2.89 mm。在各级荷载作用下,水平位移缓慢、匀速增加,曲线平缓下降,未出现任何破坏特征。

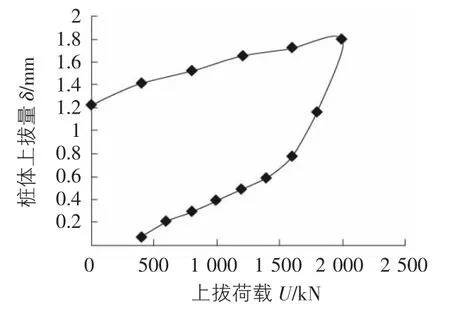

2)基岩中“变截面”嵌岩桩抗拔静载测试结果:单桩抗拔设计值为1 000 kN,在2006年4月25日水平试桩7号做完水平试验后,其最大试验荷载320 kN,最大水平位移1.77 mm,未对该桩造成破坏,在该桩放置了20 d后,又对该桩进行了抗拔试验。通过对试验数据进行计算整理,其检测结果分析如下:该桩最大加荷至设计值1 000 kN时的2倍2 000 kN时,随即终止加荷。从图6中U—δ曲线分析:该桩的U—δ曲线为缓变形曲线,逐级加载至1 400 kN时,各级水平位移基本缓慢、匀速增加,曲线平缓上升(加荷至1 400 kN时其累计上拔量为0.59 mm;加荷至1 600 kN和1 800 kN时,其累计上拔量为1.80 mm,其桩顶上拔量为上一级荷载作用下的1.6倍<5倍,未出现任何破坏特征)。

5 沉降观测

采用人工挖孔机械入岩变截面嵌岩桩施工工艺完成的喀麦隆体育馆,从2006年12月18日至2008年7月18日,历时20个月对建筑5个沉降观测点进行了沉降观测,各观测点的累计沉降量均未超过2 mm,各观测点的累计沉降量图如图7所示。

6 结语

本文对地下水位较高、土质情况复杂、岩石单轴抗压强度极大复杂地质条件下的成孔入岩施工工艺进行了研究,进行了两套施工工艺方案的现场工艺试验,一套是长螺旋钻配合潜孔锤成孔入岩,另一套是人工挖孔、机械入岩,通过现场试验、承载力检测以及沉降实测得出主要结论:

图6 7号桩抗拔静载试验U—δ曲线

图7 各观测点累计沉降量

2)人工挖孔机械入岩施工工艺所使用的机械设备少,工序少,操作简便、工期易控制。

3)6号,327号,71号工程桩的水平静载测试和7号工程桩的抗拔静载试验结果表明第二套施工工艺下的嵌岩桩不仅工艺满足施工要求而且质量满足设计要求。

4)通过对已建成建筑物5个不同沉降观测点的沉降曲线进行分析,可以得出基岩下0.5 m为桩径1 m,基岩下0.5 m~1.5 m为桩径0.508 m的变截面嵌岩桩抗压完全能够满足体育馆建筑使用要求。

[1]张忠苗,宋仁乾,张功奖,等.影响嵌岩桩主要因素的分析[A].中国土木工程学会第九届土力学及岩石工程学术会议论文集[C].2003.

[2]李式仁,陶 义,马建文,等.长螺旋钻孔桩在岩石地基上的应用[J].工业建筑,2001,31(10):74-77.

[3]孙树滨,杜俊和,徐燕鲁.水上大口径嵌岩桩施工[J].港口工程,1998(2):47-50.

[4]颜建平.岩溶地区桩基施工浅析[J].岩土工程界,2009,12(4):61-64.

[5]JGJ 94-2008,建筑桩基技术规范[S].

[6]罗琪先.桩基工程检测手册[M].北京:人民交通出版社,2003.