谈太原鼓楼的历史变迁及其复建

2014-11-09张耀

张 耀

(太原市建筑设计研究院,山西太原 030006)

太原具有2500年的悠久历史,拥有众多的文物古迹以及深厚的历史文化底蕴。作为后代的我们,应该尽全力去保护好这些珍贵的历史遗产。如今,为了抢救性地保护太原府城内具有保护价值的历史地段,使得府城内文物保护单位、历史建筑所承载的历史价值能够最大限度地得到体现,太原市政府已经将文庙—文瀛湖、督军府—钟楼街、城西水系、迎泽大街、小东门街列为历史文化风貌区。督军府—钟楼街地区现存帽儿巷、羊市街—上马街等,反映了府城格局的南北、东西历史轴线,是体现宋至明清太原城礼制建筑格局的集中片区,其中值得一提的是鼓楼的复建。虽然今天太原鼓楼早已倒塌,但它作为古代控制一座城池中心格局的核心建筑,在一座古城中,甚至在人们的心中,占有很重要的地位。鼓楼的复建,对恢复一座城市昔日之历史格局、再创今日之辉煌具有重要意义。本文中我们经过对太原鼓楼过去各方面信息的探索、研究,逐渐呈现出鼓楼过去的真实面貌,并简单探讨了复建鼓楼所涉及的一系列问题以及它给城市带来的影响。

1 太原鼓楼的历史变迁及其作用

1.1 太原鼓楼的历史变迁

公元979年,宋太宗赵光义火焚晋阳。公元982年,宋太宗赵光义命三交(今太原市北古城村)部部署潘美在晋阳故城东北20 km的唐明镇(今太原市羊市街大关帝庙一带)重建新城,是为今日太原城之雏形,史称阳曲。公元1059年,置太原府。

据《永乐大典 太原府》载,宋太原城“周一十里二百七十步,宋太平兴国七年建。四门,东曰‘朝曦’,南曰‘开远’,西曰‘金肃’,北曰‘怀德’”。并在淳化三年(公元992年)后,又陆续增建了南关城、东关城和北关城,“以处屯兵”。此时的太原城规模较小。

公元1383年,明晋王朱棡令永平侯谢成扩筑太原城。据太原府志载:“明洪武九年(1376年),永平侯谢成因旧城展东南北三面,周围二十四里,高三丈五尺,外包以砖,池深三丈,门八,东曰宜春曰迎晖,南曰迎泽曰承恩,西曰阜城曰振武,北曰镇远曰拱极。八门瓮城各一……四隅建大楼十二,周垣小楼九十,东面二十二座,南面二十三座,西面二十四座,北面二十一座,以按木火金水之生数,敌台罗室称之,重墉雉堞甲天下,故昔人有锦绣太原之称也。”明初扩建太原城,奠定今日太原城的基础。

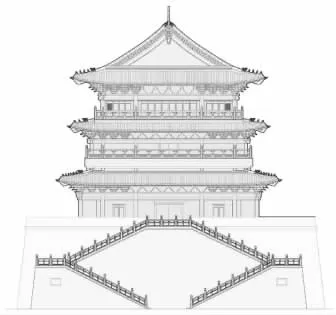

根据宋朝、明朝见太原城的建设情况记载,可大致判断鼓楼当始建于明代。后于清顺治及嘉庆年间经过两次大修。清顺治年间《修鼓楼碑记》(道光《阳曲县志》)载:“太原为狼孟古壤,山川环丽,号称雄藩。周墉设立楼台百十有五,中卫鼓楼,楼启三层,飞宇峣蘖,上矗云表,遥与城楼联络洵钜观也。”又嘉庆二年(1797年)《重修鼓楼记》(道光《阳曲县志》)载:“顺治庚子重修鼓楼记云,楼建自唐,鄂公监之,前此无闻焉。庚子迄今又历有年矣,风日摧剥,木瓦颓败。”修好后的太原鼓楼“楼高愈十丈,雄镇八门。下为楼座,积土为台,外砌砖围,高达三丈,东西长百余步,南北宽八十余步。上为木结构三层楼阁,高达七丈。飞檐斗拱,雕栏画栋,琉璃瓦覆顶,十分壮观”(见图1)。最后,到民国初年,阎锡山对其进行重新修葺。在解放太原战役中,巍巍古楼,被山西军阀阎锡山作为抵御太原解放的堡垒,最终毁于一旦。

图1 明清太原鼓楼

1.2 太原鼓楼在古代太原城中的作用

1)钟鼓楼是中国古代城市运作的重要部分。

钟鼓楼的产生源于计时和报时的需求,随着生产力发展和社会进步,劳动者互相协调劳作的要求提高,最初应用在军队和宫殿的计时技术也渐渐出现在普通百姓生活中,用以相互约定。汉代都城长安的商业分区“市”中就发现具有报时功能的建筑。随着城市发展及其功能复杂化,计时报时成为一个城市正常运作所必须的制度。这种管理制度体现了统治阶级的管理权威,但在某种程度上,也保障了正常居民生活。“国中有启闭之侯,国事有朝夕之礼”。钟鼓楼就成为一种相对固定的制度。

至明代钟鼓楼制度已经成熟。太原钟鼓楼修建于此时,其本身就成为当时城市运作中不可或缺的一部分,承担着重要的城市管理功能,是当时人们日常生活的一部分(见图2,图3)。

图2 代县鼓楼(边靖楼)

图3 大同鼓楼

2)鼓楼在明清太原城中具有重要功能,是城市重要的景观节点。

嘉庆二年(1797年)《重修鼓楼记》(道光《阳曲县志》)载:“太原为全境都会……建楼其上,以序聚柝者……余维夫兹楼之设,定漏刻,警昏夜,居高而远闻,阛阓之往来,管之启闭,所有甚也。城之门凡八,各有楼,而兹楼中峙特高,以为之镇我……昔人之经营相度以为民福者,亦形家者言所由昉欤,且有举莫废。楼以棲神民之所,岁时祷祀也。四达之衢,廛聊市合,行旅远近所共观瞻也。修葺之役,其所不容以已。”

鼓楼在当时城市中的重要功能和地位,在其塌毁之前,是明清至民国上下近六百年中,太原城内最高大、最宏伟的建筑,以“定漏刻,警昏夜,棲神民”,另一方面,也是重要的景观建筑,与八门城楼相“联络”,且“兹楼中峙特高”,为“四达之衢,廛聊市合,行旅远近所共观瞻也”。

2 太原鼓楼复建的意义

1)鼓楼尺度适宜,在城市标志物体系中占据显要的位置。

视高与视距的比例,反映了大体量的鼓楼对周边环境的影响。当视高与视距的比小于1∶4时,空间上的直接影响较少;当视高与视距的比小于1∶6时,鼓楼就成为远处的对景。当视高与视距的关系符合此关系时,鼓楼对于周边区域,特别是对于文物点,非但不会造成破坏,反而会成为区域的中心,强化城市标志物网络。复建后的鼓楼将成为老城中最重要的景观节点和标志,与四周城墙、城门的呼应,提升了区域文化特色,再现了昔日的老城格局。太原鼓楼将很好地扮演城市地标和节点的作用,成为区域形象的象征。

2)鼓楼完成了行政建筑群向市井建筑群的转换,是城市公共空间中的重要景观。

3)鼓楼与督军府的关系,是督军府的南端地标。

在太原市新一轮钟鼓楼地区规划中,鼓楼周边的传统商业区面临着良好的发展机遇。鼓楼的复建,一方面,对于周边区域而言,鼓楼也将成为其东南商业片区的重要景观标志,对于提升区域文化层次和改善区域景观具有至关重要的作用;另一方面,对于整个明清太原老城而言,将再现鼓楼与督军府形成的传统城市轴线,增强督军府在老城中的控制力度,利于再现老城格局。

3 太原鼓楼的复建

3.1 复建的实例

1)天津鼓楼的复建。天津鼓楼复建于20世纪80年代,而其成功之处并不在于单体的复建,而在于以单体为依托的整个鼓楼地区的历史城区改造。以鼓楼为中心,发展起来的老城中心,延续了城市的文化特征并注入了现代的商业模式。今天,这个文化氛围浓厚、商业繁荣的区域成为天津城里最具活力、最具吸引力的地区之一(见图4,图5)。

图4 天津鼓楼复建前

图5 天津鼓楼复建后

2)杭州雷锋塔的复建。

杭州西湖雷锋塔始建于公元977年左右,南宋乾道七年(1171)重建,塔的木结构在元、明时两次被焚毁,残存的砖塔芯于1927年倒塌。“雷锋塔坍成了一个大荒冢”(徐志摩诗句),“雷锋夕照”遂成无可依托的想象和记忆。出于新时代城市建设和旅游文化事业发展的实际需要,杭州人民决定在夕照山上建设一座标志性的景观建筑。历史上的雷锋塔在中国文化和杭州人文景观构成中都占有重要的地位,因此新塔是否该建、建于何处、以什么样的形象出现等问题都引起了激烈的讨论。最终,雷锋塔的复建改变了西湖北热南冷的旅游格局,改善了西湖南岸景观(见图6,图7)。

图6 雷锋塔复建前

图7 雷锋塔复建后

3.2 太原鼓楼复建的设计要点

1)复原依据。

a.据清道光《阳曲县志》载,“合计上下高十有三寻,而余一柯一欘”,可知楼高109尺,按明尺31.75 cm,则楼总高34.6 m,是鼓楼复原的重要依据。

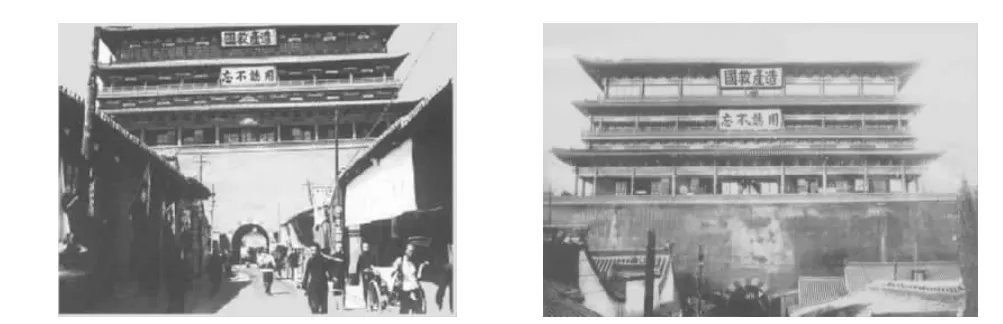

b.鼓楼复建前见图8。

图8 太原鼓楼复建前

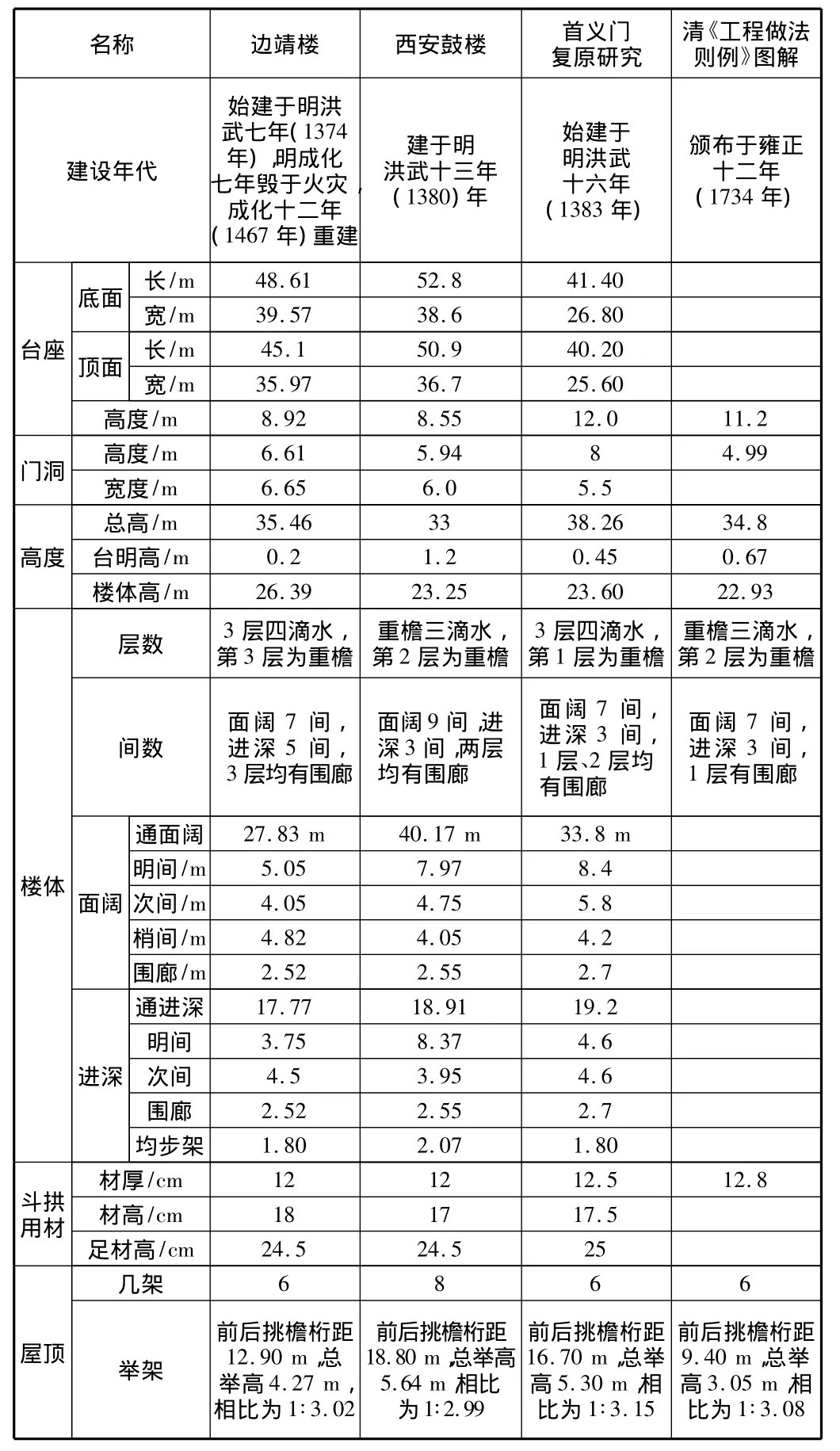

c.可借鉴参照的相近时期、相似规模的建筑实例如:西安鼓楼、代县鼓楼、太原首义门复原研究、《清工部〈工程做法则例〉图解》中城楼建筑的图纸(见表1)。

2)满足实际功能。传统鼓楼主要以报时、管理、防御功能为主,而新时代的城楼复建则需赋予其全新的功能,以满足景观、游览、使用等需求。在不违背传统形式的同时,本次设计结合鼓楼地区的老城复兴,于楼内增设管理办公用房及太原“城史展览馆”。且在楼内设置电梯与消防楼梯,以增进城楼垂直交通。

3)合理配置结构与材料。

4)遵循地域传统做法。“表里山河”的地域特点使山西传统建筑别具地域风格。太原作为汾河上游的中心城市,在千年的发展过程中形成了自己的特色。本次设计参考了太原同时期的建筑例如崇善寺大悲殿、十方禅寺大雄宝殿、拱极门复建成果等,以使设计具有太原特色,成为独一无二的太原鼓楼。

表1 参考尺寸表

3.3 形制及营造技术

1)结构类型。

依据老照片,我们可判断太原鼓楼的结构类型是下为高台,上为重楼的“台楼式”建筑。这种形制的建筑是砖砌台体和木构建筑相结合的混合结构,砌台高一般6 m~8 m,后来发展为具有观瞻功能的景观建筑,属于这种结构类型的钟鼓楼还有:西安钟鼓楼、宣化清远楼、太谷鼓楼、霍州鼓楼等。

2)技术特点。

a.夯土技术。明清城门及台楼式的钟鼓楼建筑大多采用内部夯土,外部包砖的形式。绝大部分为内部夯土,有的是纯黄土,有的以黄土为主,夹杂砖料与灰沙,分层夯筑成三合土。

b.砖拱券技术。明清砖石大量生产及普及,台基基本采用夯土外包砖的做法。其中运用较多者为半圆形车篷券,跨度多为6 m左右。

c.木构技术。现存钟鼓楼建筑的木构部分以明清为主,明清相对于宋唐时期的建筑来讲,更多采用拼合梁柱。另外解决逐层收进的问题较多采用擎檐柱做法,并且设有回廊。多采用通柱,直通顶层的通柱加强了木构部分的整体性。

d.平面形制。明清城市钟鼓楼建筑的平面形制大体可以分为穿行型和独立型。其中,独立型钟鼓楼相对独立,一般出现在都城或大城市中,比较少见。而穿行型则比较普遍,常横跨城市的主要街道,底层架空或在砖砌台体上运用拱券技术开洞。

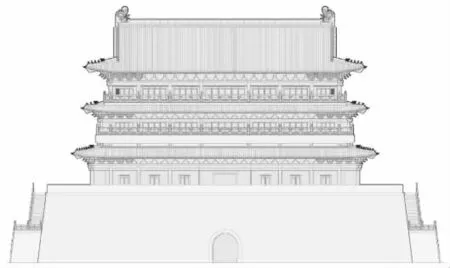

3.4 太原鼓楼形制的定性

最后,我们将太原鼓楼定性为,高台木构的“台楼式”建筑,下南北向可穿行,是重要的城市中心节点(见图9,图10)。

图9 太原鼓楼复建后东立面(西立面同)

图10 太原鼓楼复建后南立面(北立面同)

4 结语

太原鼓楼自明朝建楼起,历经几百年,虽几经修葺,但仍以一个巨人的姿态一直屹立于太原城的中央,“守护”着这座历史悠久的城池。虽然它已倒塌多年,但已经永远在太原人们心中留下不可磨灭的印记,它是一座城市历史的代名词,承载了人们对这座古老城市的全部记忆和全部感情慰藉,是一种归属感的象征。太原鼓楼的复建,让人们找到了这种消失已久的归属感,让我们为太原城的悠久历史而感到骄傲;同时鼓楼的复建也使得城市的历史格局更加完整,并且丰富了城市景观,促进了城市的发展。我们相信,太原的未来将会更加美好。

[1]道光.阳曲县志卷15[Z].

[2]道光.阳曲县志卷8[Z].

[3]王尚义,张慧芝.太原城市景观及历史文脉窥见[Z].太原师范学院历史地理及环境变迁研究所,2010.

[4]崔文静.鼓楼记忆[J].城建档案,2012(12):45-49.