基于实测的望霞W1危岩体失稳动态过程分析

2014-10-23杨秀元晏鄂川高幼龙金枭豪

杨秀元,孙 强,晏鄂川,高幼龙,金枭豪

(1.中国地质大学(武汉)工程学院,湖北 武汉 430074;2.中国地质调查局水文地质环境地质调查中心,河北 保定 071051;3.中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏 徐州 221116)

三峡地区的边坡失稳、崩塌破坏等灾害事件时有发生[1~8],危害着道路、城镇建筑和人民的生命财产安全。位于重庆巫山县两坪乡同心村的望霞危岩体,自1999年出现严重变形引起了关注[9];特别是2010年后,该危岩体进入了快速变形破坏阶段[10~14],并在2010年10月21日和2011年10月21日两次发生了大规模崩塌。本文基于望霞危岩应急监测资料对望霞危岩体中的W1号危岩体发育与失稳动态变化过程进行了分析。

1 工程地质背景

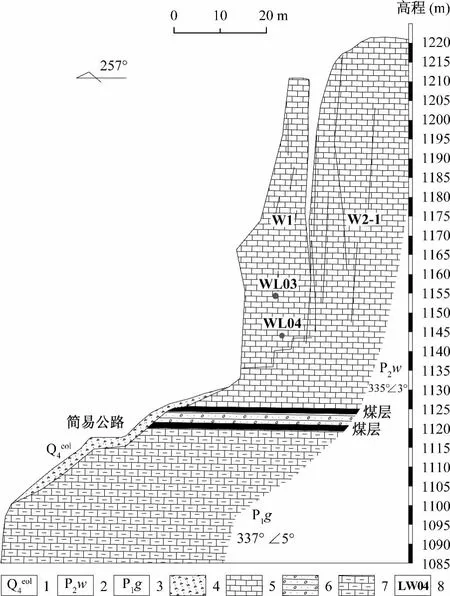

望霞危岩W1位于巫山县两坪乡同心村长江左岸斜坡上,距神女峰6km左右,上游距巫山县城10.7km,下游距三峡工程坝址113.6km。区内年降水分布不均,主要降雨集中在5~9月,占全年降水量的68.8%。危岩体位于横石溪背斜核部,以高程1103~1126m的简易公路为界,公路内侧陡壁即为危岩体,陡壁顶部高程1235m,长120m,厚30~35m,体积40×104m3,属于大型危岩(图1)。地层由二叠系上统吴家坪组(P2w)及下统孤峰组(P1g)组成。吴家坪组的上段岩性为灰黑色薄层硅质灰岩和薄层泥灰岩,下段岩性为灰色厚层泥岩、薄层砂岩夹煤层;孤峰组岩性为黑色薄层泥岩、薄层硅质岩和薄层白云岩。吴家坪组底部含二层煤层,黑色、似金属光泽、线理状,呈条带分布,具壳状断口,质脆、硬度小,易成粉末,上层厚0.3~0.5m,下层厚0.3~0.8m,两煤层之间夹矸为0.4~0.8m的泥岩。

图1 WI危岩体剖面图Fig.1 Cross-section of dangerous rockmass W1

W1危岩体整体成孤立柱状,高65m,长约8m,宽约6m,体积3200m3,破坏模式为倾倒式。2010年10月21日,W1危岩体部分位置出现失稳;2011年10月21日,W1整体倒塌,水环中心根据监测数据分析结果,与有关部门紧密协作,及时成功预警,避免危岩下方居民生命财产安全遭受损失,保障了长江航运安全。

2 W1危岩体动态监测过程

W1危岩体监测采用有第三代无棱镜测距技术的拓普康GPT-7502全站仪监测地表绝对空间位移,在无棱镜超长(5.0~2000m)模式下观测精度10mm+10ppm×D(D为距离观测值)。

图2 Topcon GPT-7502全站仪Fig.2 Electronic total station of topcon GPT-7502

2.1 2010年9~10月变化特征分析

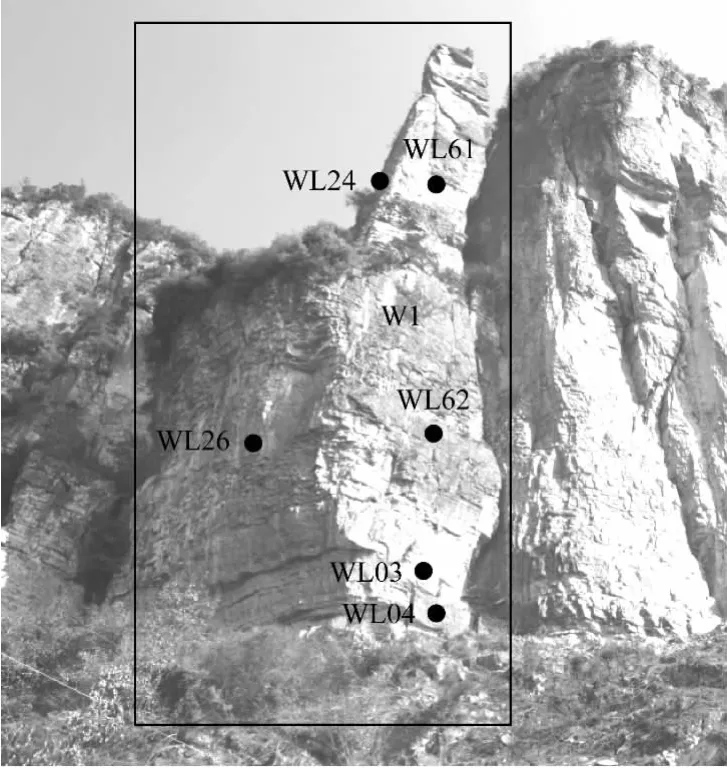

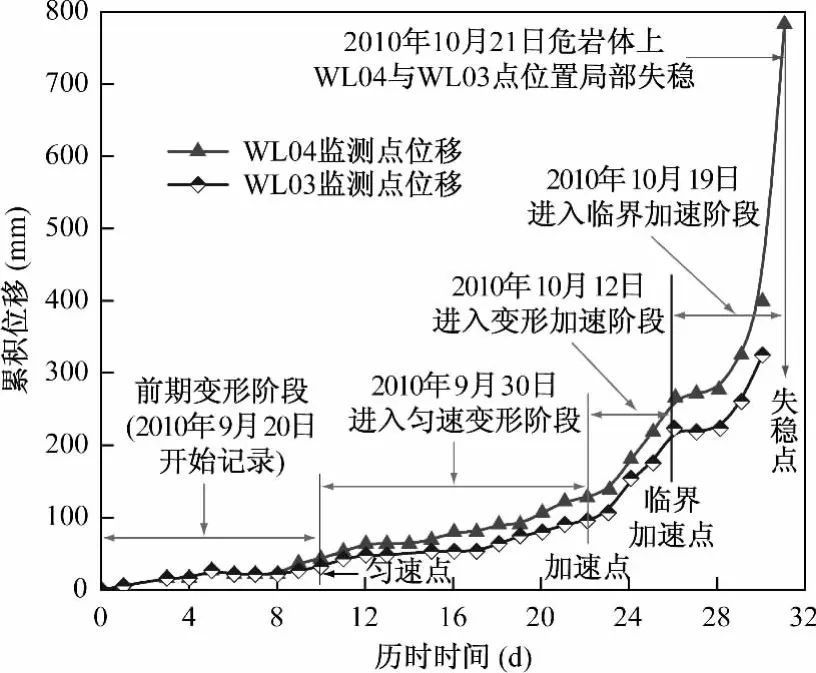

WL03和WL04监测点分别为位于孤立岩柱下方“Z”形压裂缝上下两侧(图3),岩柱沉降变形趋势不明显,主要表现为持续水平位移(图4)。两个监测点因2010年10月21日“Z”裂缝位置局部岩体受重力剪切作用出现崩裂剥落失稳而破坏,该阶段变形过程未造成W1岩体整体破坏。

根据图4可将该阶段的监测分为四部分:①9月20~30日为前期缓慢变形阶段;②9月30日~10月12日为近匀速变形阶段;③10月12日起,两个监测点位置进入加速变形阶段;④10月18~19日,进入临界加速变形阶段,至此两监测点的累计水平位移分别为329.31mm和400.45mm,LW04累计位移量略大于LW03,位移方向220°左右,于10月21日晚间,两个监测点位置发生局部崩塌失稳,监测点遭到破坏。在此监测期间,10月10~13日期间发生集中降雨,其影响近似对应图4中加速点位置。

2.2 2010年11月~2011年10月变形特征分析

图3 监测点布置图Fig.3 Monitoring points on the surface of the perilous rocks

图4 WL03、WL04变形量-时间关系曲线Fig.4 Relationship between deformation and time of WL03 and WL04

原有监测点因危害岩体2010年10月21日的变形失稳而破坏,此后对危岩体监测点进行重新布置(图3)。从监测数据分析来看,W1岩体存在缓慢增大变形趋势,2010年11月5日~2011年10月11日,岩体变形从未停止,呈缓慢增大趋势。2011年雨季前变形速率较小,2011年雨季后变形速率有所加大;平均水平方向变形速率较大;垂向变形主要以沉降为主,沉降量很小。

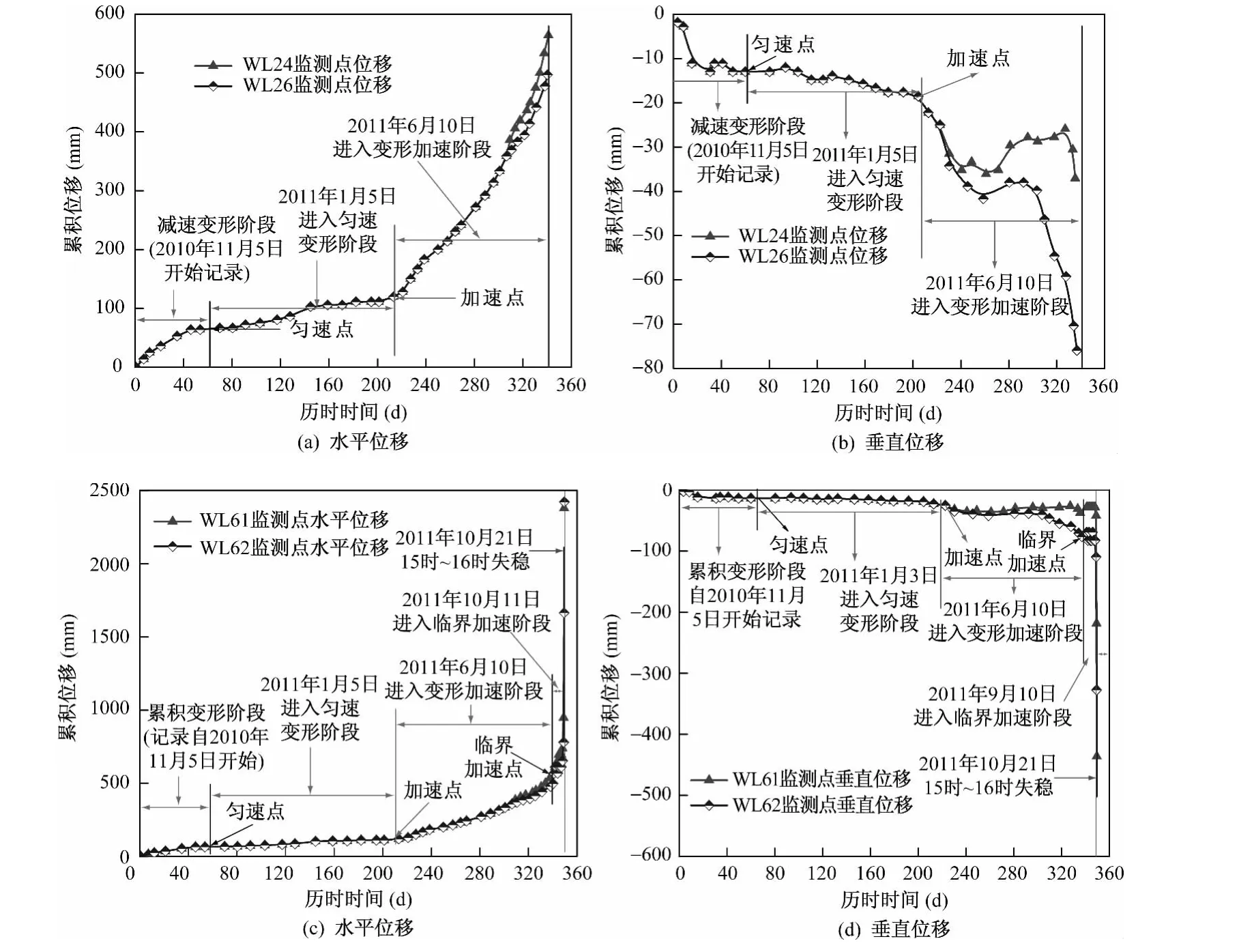

从W1危岩体西侧的WL24和WL26监测点的位移-时间曲线(图5)可以看出,变形的四个阶段依然明显;2011年雨季前变形速率较小,雨季(6月11日)后变形速率有所增大;平均水平方向变形速率较大;垂向变形主要以沉降为主,沉降量相对很小;2011年10月11日后变形呈加速增大趋势,沉降变形有所加大。

W1危岩体东侧的WL61、WL62监测点所在岩体相对完整,监测曲线(图5)显示:雨季之前变形较西侧监测点相对平缓,变形速率小;在雨季(6月11日)后变形速率有所增大;2011年10月11日后变形呈加速增大趋势,沉降变形有所加大。

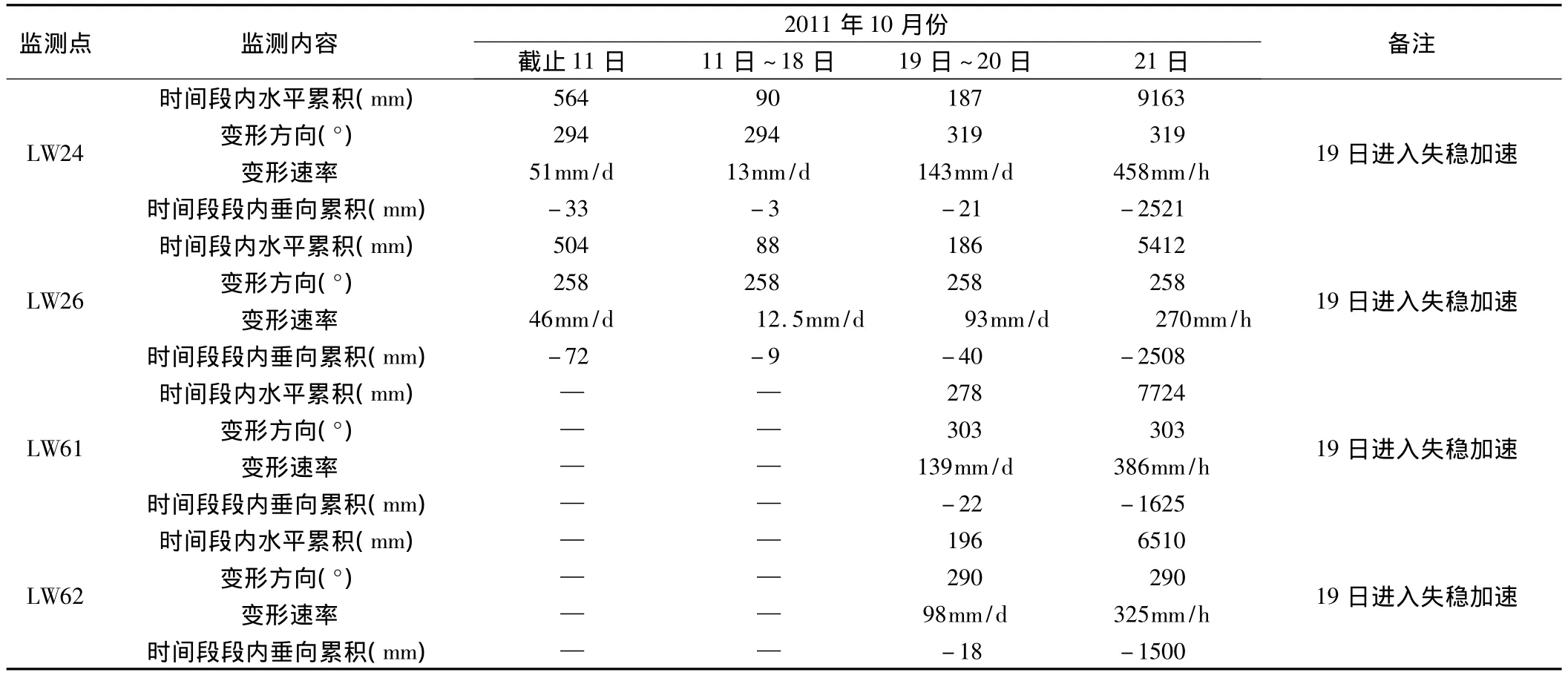

危岩体两侧监测数据显示,变形于2011年10月19日突然加速,19、20日平均变形速率100mm/d左右(见表1和图5(a)、5(c));W1岩体于10月21日下午15~16时整体垮塌,平均变形速率300mm/h以上,沉降速率平均为100mm/h(表1)。岩体水平朝NW方向变形,伴随强烈沉降变形(图5(d))。通过图4和图5对比可知:危岩体局部变形失稳过程与整体失稳过程的位移变形曲线表现出相似性,可划分为前期累积变形、匀速变形、加速变形和临界加速变形等四个阶段,其中加速变形点和临界加速变形点具有很好的预警指示作用。

图5 W1危岩体变形量-时间关系曲线Fig.5 Relationship between deformation and time

3 崩塌失稳影响因素分析

望霞W1危岩的产生和发展,主要受控于特殊的地质构造环境和临空的高陡边坡条件(内在因素),在持续性降雨的诱发下危岩多次失稳(外在因素)。

3.1 地质环境

W1危岩体发育于中低山中深切割侵蚀河谷斜坡上部的陡崖中,三面临空的孤立岩柱(W1)给岩体的重力卸荷、危岩的形成发展创造了十分有利的外部地形条件。

危岩由含燧石灰岩组成,特别是下段砂岩、泥岩互层夹煤层地层,形成上硬下软的岩体结构,泥岩煤层遇水产生塑性变形,导致灰岩层产生脆性破裂,加剧了上部灰岩的变形破坏,为崩塌灾害的发生提供了有力的结构条件。

重力卸荷作用是影响危岩变形破坏的因素之一。主要表现在:(1)望霞危岩上段岩性主要由含燧石灰岩组成,该岩性的风化作用主要沿节理和裂隙进行,对危岩形成和稳定性影响较大。特别在持续或强降雨后,渗入裂隙中的水产生静水压力作用,使裂隙出现较大张裂并向下延伸形成贯通裂缝;(2)砂岩层中卸荷作用对危岩的变形影响较明显,主要表现在下部砂泥岩互层接触面附近,岩体结构面由于岩性差异产生卸荷回弹,使岩块在岩体应力的作用下沿大倾角节理面向临空方向滑移。

表1 W1变形监测数据表Table 1 Monitoring deformation data of dangerous rockmass W1

3.2 降雨和人为影响

雨水入渗浸泡使泥岩软基强度降低,流塑变形加剧,加大了危岩下部的变形程度,使上伏灰岩层沿接触底面出现拉裂。同时,节理、裂隙中的水使岩体抗剪强度降低。危岩区在2010年8月至2010年10月21日期间,平均月降雨160mm,导致危岩体WL03和WL04监测点附近局部岩石失稳;2011年10月10日~15日有近60mm的降雨过程,其后危岩体于21日发生整体崩塌。综上所述,持续降雨是岩体崩塌灾害发生的主要诱发因素。

区内采煤活动和采空区影响也是不可忽视的诱导因素之一。危岩附近存在十年以上的采煤活动,山体内部大面积采空后使下部支撑力削弱,表现为危岩区及附近山顶地表不均匀地面塌陷。

综上所述,危岩区及周边的地形地貌、地层岩性、岩体结构特征等为危岩的发育提供了重力和结构条件,在重力卸荷、降雨等自然因素和煤炭开采等人为因素的综合作用下,破坏了危岩区岩体的完整性;同时监测数据表明危岩变形与降雨过程有显著关联性。

4 结论

(1)危岩体局部变形失稳过程与整体失稳过程的位移变形曲线表现出相似性,可划分为前期累积变形、匀速变形、加速变形和临界加速变形等四个阶段,其中加速变形点和临界加速变形点具有很好的预警指示意义;

(2)望霞危岩位于横石溪背斜核部,受背斜的拉张作用和近直立岩体向长江河谷临空倾斜的重力作用,在陡倾节理和基座软弱岩层的共同作用下,为危岩的孕育和破坏提供了地质基础;

(3)危岩附近长期的采煤活动掏空了下部岩层,岩体支撑力减弱,以及降雨对软弱基座的软化作用降低了基座岩层的抗剪强度,显著地影响了危岩的稳定状态,促使了危岩的破坏失稳。

[1]国务院三峡工程建设委员会办公室.三峡库区三期地质灾害防治规划[R].北京:中国科学院地质与地球物理研究所,2004.[State council three goeges project construction committee of fice.Projection survey of the 3th geological hazard in three Gorges Reservoir area[R].Beijing:Instutute of geology Geophysics,Chinese academy of sciences,2004.(in Chinese)]

[2]祝介旺,伍法权,苏天明,等.三峡库区万州段高切坡破坏模式和防护措施研究[J].工程地质学报,2007,15(1):8-15.[ZHU J W,WU F Q,SU T M,et al.Failure modes and stailization methods of highly incised slopes in Wanzhou,Mountainous region of Three Gorges Reservoir[J]Journal of engineering geology,2007,15(1):8-15.(in Chinese)]

[3]苏天明.万州地区近水平岩层高切坡差异风化与边坡崩塌失稳模式研究[D].北京:中国科学院地质与地球物理研究所,2006.[SU T M.Research on differential weathering and collapse model of high cut slope with nearly horizontal strata in Wan Zhou district[D].Beijing:Dissertation of Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,2006.(in Chinese)]

[4]肖拥军,杨昌才,何惠军.三峡库区黄土坡滑坡体原岩结构特征及演化模式研究[J].水文地质工程地质,2012,39(5).121 -125.[XIAO Y J,YANG C C,HE H J.Research on landshde's original rock structure characteristics and evdution model of the Huangtupo landslide in the Three Gorges Reservoir area[J].Hydrogeoloy & Engineering Geology,2012,39(5):121 -125.(in Chinese)]

[5]陈洪凯,唐红梅,胡明,等.三峡水库区危岩研究及防治新理念[J].中国地质灾害与防治学报,2004,15(增1):27-32.[Chen H K,Tang H M,Hu M,et al.New concept of research and control of dangerous-rock mass in the Three Gorges Reservoir region[J].Journal of Geological Hazard and Control,2004,15(S1):27-32.(in Chinese)]

[6]李德营,殷坤龙.三峡库区滑坡台阶状位移趋势预测的预警速度方法[J].水文地质工程地质,2012,39(4):98 - 101.[LI D Y,YIN K L.Alert relocity method for landslides with step-like deformation in the Three Gorges Reservoir area[J].Hydrogeology &Engineering Geology,2012,39(4):98 - 101.(in Chinese)]

[7]郭建强,彭成,孙党生.链子崖危岩体勘查中物探技术的应用[J].水文地质工程地质,2003,30(3):54 -57.[GUO J Q,PENG C,SUN D S.Application of geophysical prospecting technique to survey the dangerous rockmass in Lianzi Cliff[J].Hydrogeology& Engineering Geology,2003,30(3):54-57.(in Chinese)]

[8]沈建明,吴向明.长江三峡链子崖危岩体防治工程监测工作布置[J].水文地质工程地质,1996,23(1):24-26.[SHEN J M,WU X M.The Monitoring engineering layout of the Lianziya dangerous rockmass controlling project in the three gorges of Changjiang river[J].Hydrogeology &Engineering Geology,1996,23(1):24 - 26.(in Chinese)]

[9]黄波林,陈小婷,彭轩明.三峡库区巫山县廖家坪危岩体倾倒机制数值模拟分析[J].水文地质工程地质,2008,35(5):24 -27.[HUANG B L,CHEN X T,PENG X M. Liajiaping dangerous rockmass toppling numerical analysis in Wushan County in the Three Gorges Reservoir Region[J].Hydrogeology&Engineering Geology,2008,35(5):24 - 27.(in Chinese)]

[10]黄波林,刘广宁,彭轩明.三峡库区巫山县望霞乡廖家坪高陡斜坡失稳机制研究[J].华南地质与矿产,2008(4):49-55.[HUANG B L,LIU G N,PENG X M.Mechanism on un stability of Liaojiaping High-Steep slope in Gorges Reservoir,Wangxia Village,Wushan County[J].Geology and Mineral Resources of South China,2008(4):82-86.(in Chinese)]

[11]黄波林,陈小婷,刘广宁,等.巫山县望霞乡桐心村危岩体变形破坏机制分析[J].工程地质学报,2008,16(4):495 -464.[HUANG B L,CHEN X T,LIU G N,et al.Failure mode analysis of dangerous rockmass slope at Tongxin village in Wushan town of Wangxia County [J]. Journal of Engineering Geology,2008,16(4):495 -464.(in Chinese)]

[12]陈小婷,黄波林.望霞大斜坡地质灾害链形成过程分析[J].水土保持研究,2011,18(1):49-55.[CHEN X T,HUANG B L.Wang Xia slope stability analysis based on slope’s geomorphic evolution [J].Research of soil and water conservation,2012,18(1):82-86.(in Chinese)]

[13]乐琪浪,王洪德,薛星,等.巫山县望霞危岩体变形监测及破坏机制分析[J].工程地质学报,2011,19(6):823-830.[LE Q L,WANG H D,XUE X,et al.Deforamtion monitoring and failure mechansim of Wangxia dangerous rockmass in Wushan County[J].Journal of Engineering Geology,2011,19(6):823 -830.(in Chinese)]

[14]赵鹏,余妹,胡以德,等.重庆市巫山县望霞危岩形成机制及破坏模式[J].重庆交通大学学报:自然科学版,2011,30(增1):545-549.[ZHAO P,YU M,HU Y D,et al.Formation mechanism and failure mode of Wangxia Perilous rock in Wushan Counyt in Chongqing[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University:Natural Science,2011,30(S1):545 -549.(in Chinese)]