广州电视塔建造中的劲性钢柱联合内筒外架支撑式整体钢平台模架技术应用*

2014-09-20

上海建工集团股份有限公司 上海 200080

1 工程概况

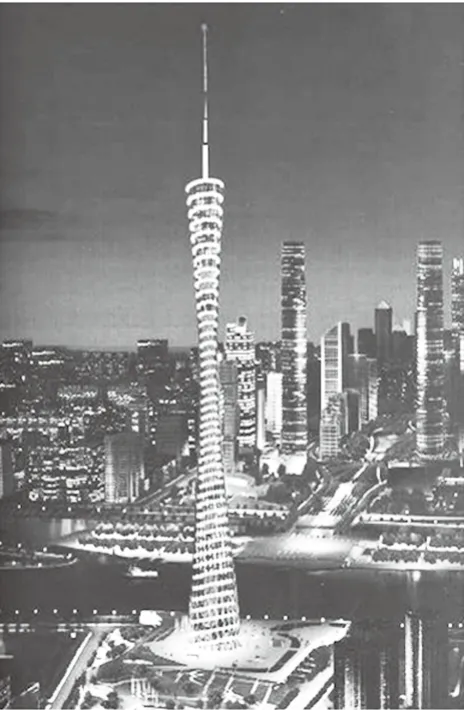

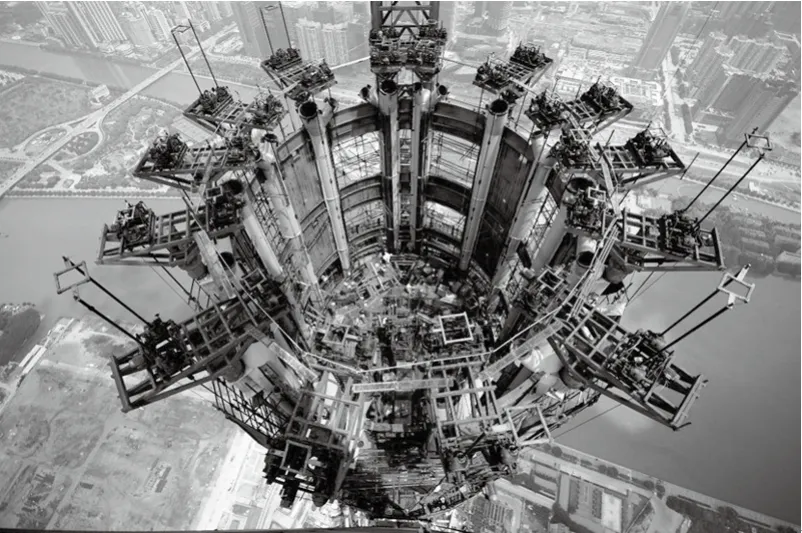

广州电视塔总高600 m,为世界首座超过600 m的高塔。该工程位于广州珠江景观轴与城市新中轴线交汇处的珠江南岸,是由高454 m的塔身和高156 m的天线桅杆组成,塔身是由一个向上延伸、旋转、缩放的椭圆形钢管结构不断变化而成,成为广州市新的地标建筑(图1)。

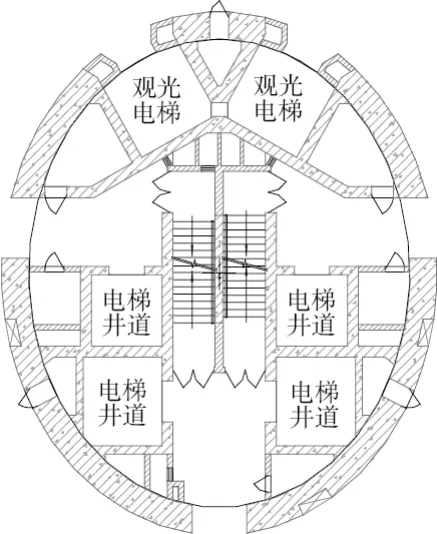

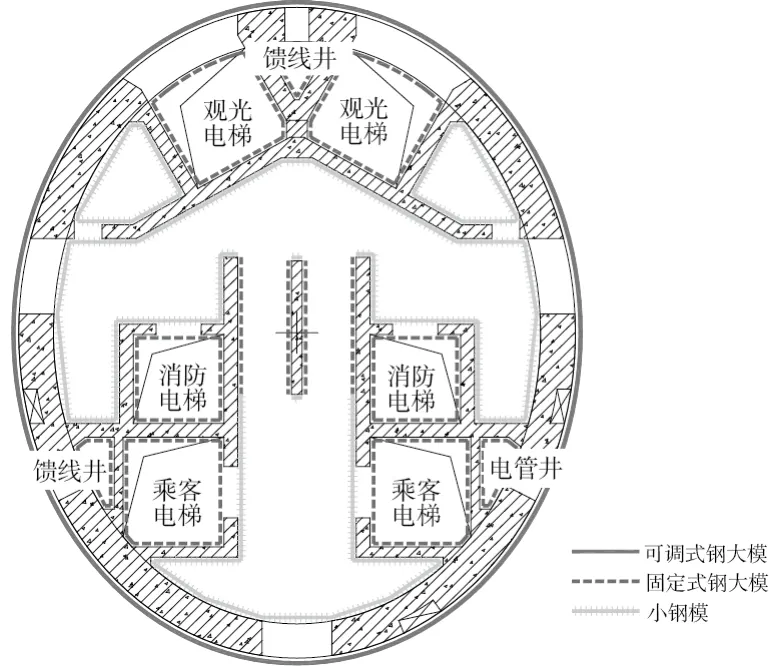

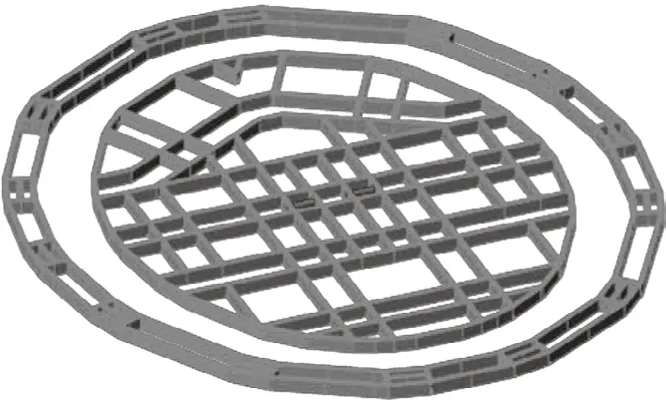

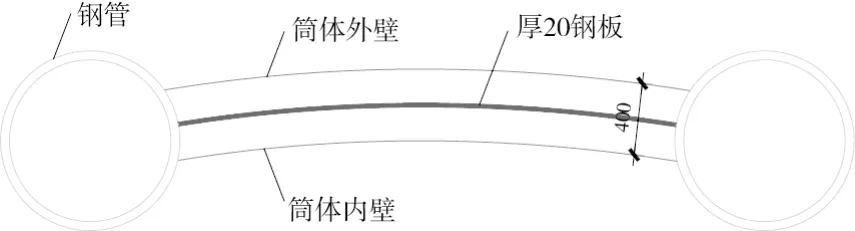

广州电视塔主塔体由钢筋混凝土核心筒、钢结构外筒以及连接两者的组合楼层组成。核心筒标准层高为5.2 m,共87 层,总高454 m。核心筒截面呈椭圆形,内径17 m×14 m。核心筒筒壁厚度从1 000 mm递减至400 mm,筒壁内设14 根劲性柱,在-10.0~428.0 m标高段采用H型钢,在428.0~448.8 m标高段采用钢管。竖向结构采用C80~C45混凝土,水平结构采用C30混凝土。整个核心筒的平面布置见图2。

核心筒外围由24 根钢管柱、46 组钢管环梁以及部分斜撑组成,钢管柱内填充C60~C45混凝土。连接核心筒和外筒的楼层采用钢梁和自承式钢筋桁架组合楼板结构,组合楼板共37 层。

图1 广州电视塔建筑效果图

图2 核心筒平面

2 工程特点和难点

广州电视塔椭圆形核心筒结构复杂,具有细长特点,椭圆长短轴距分别为17 m和14 m,最大高宽比达到30∶1,是目前国内外最细柔的核心筒。以往的核心筒施工,都是先施工垂直结构,后做水平结构,但如果水平结构后做,细柔的核心筒将限制核心筒自由施工高度,只能超出与外框筒连接的钢支撑几层,核心筒高度就有可能和外框钢管柱“齐平”,附着在核心筒上的塔吊将无法正常吊装钢管柱,而且薄弱的外筒壁也难以提供巨型MD900塔吊所需要的附墙力。

核心筒内部分隔大小不一,最小孔道截面不足1 m2。除了众多孔道之外,还有少量的现浇平台楼板和楼梯,以及休息平台夹层,相当于一个功能俱全的超小型建筑。如果后做水平结构,大量的预留插筋和零星混凝土浇捣都是个难题。

核心筒周边环境独特,全高范围内有一半楼层缺失,核心筒外围无任何结构楼板,仅有钢支撑与外围钢柱相连。

3 模架装备技术方案选择

根据广州电视塔核心筒的特点和难点,在结构施工前提出了核心筒水平楼板同步施工的总体要求。其主要原因是,水平楼板的存在能使核心筒内部各孔道连成整体,能显著地提高核心筒的水平刚度,对施工安排极为有利,也给大吨位壁挂塔吊的使用提供了可能。此外,由于外圈缺少水平楼板,如果后做水平楼板,其核心筒处于孤立无援的状态,施工环境还不如同步施工,施工难度更大。根据以上3 个原因,能满足水平楼板同步施工成为模板脚手架体系选择的必要条件。

从当时的整体钢平台模架和液压爬模施工案例来分析,均无水平楼板同步施工的先例。笔者从体系上分析,觉得液压爬模的筒壁侧向支撑是无法同步施工水平楼板的。于是方案组将精力集中到整体钢平台模架上去,尝试通过创新改造,使之能满足广州电视塔核心筒的施工要求。

为能施工水平楼板,整体钢平台模架就需要比以往提升更高,以创造绑扎平台钢筋和浇筑楼板混凝土必需的操作空间。考虑到超升整体钢平台模架带来的风险,因此设计成分两步提升:首先是正常提升,以满足垂直结构钢筋和模板,完成之后再将整体钢平台模架提升半层,以施工水平结构。

以往的整体钢平台模架通常采用专用爬升格构柱。在核心筒中最厚的结构部位是外筒壁,且外筒壁处于结构外缘,设置格构柱之后对整体钢平台模架的整体稳定最有利。但本核心筒的结构设计很复杂,加格构柱后内部钢筋节点处理会比较复杂,而且外筒壁的空间也有限,门洞、预留洞口、预留消防箱等都影响格构柱的设置。而格构柱加设在核心筒筒壁中,属于施工措施用钢,且不可回收。整体钢平台模架爬升越高,爬升格构柱投入就越大,一个超高层结构施工下来,耗用几百吨的格构柱是很正常的。这在施工成本压力日益增大的今天,格构柱已经成为方案优化的重点。

广州电视塔核心筒沿筒壁均匀设置了14 根劲性柱,全高布置,且水平位置无变化,这就给我们放弃格构柱而改爬升劲性柱创造了条件。因此,不管从施工便捷上考虑,还是从成本上考虑,格构柱在本次施工中都将被舍弃。通过验算,核心筒的劲性柱强度和稳定性都能满足钢平台的受力要求;只有少数区段的弱轴方向有所欠缺,在外力或其它不确定因素作用下容易产生偏位而影响安装精度,因此有必要对劲性柱采取措施控制变形。另外,还需要在劲性柱上安装爬升附件,以满足构造要求。

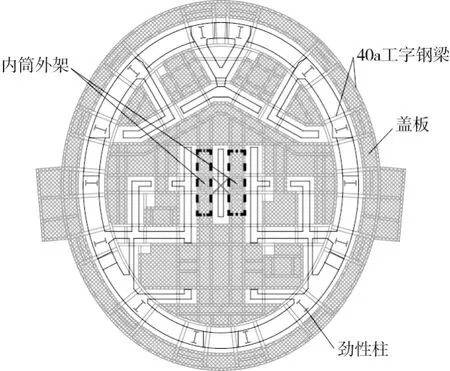

由于劲性柱是沿核心筒筒壁设置的,劲性柱之间的间隔也就3~4 m这1 根,但椭圆的径向跨度却达到了14 m和17 m,平台梁截面高度的增大,不仅使得钢平台自重增加,而且会造成劲性柱的受力增加,给整体钢平台模架的安全和劲性柱的安装精度带来严重的影响。因此在核心筒中央位置设置2 个支撑点,采用专利自爬升的内筒外架技术,与外围的劲性柱构成混合型支撑,有别与以前的单一支撑工艺。由于整个整体钢平台模架的支撑点达到了16 个,因此项目部把整体钢平台模架的控制系统由单一的电气控制发展为数字化计算机控制同步提升。

得益于水平楼板的同步施工,整体钢平台模架的下挂梯笼能与水平楼板衔接,使得工人上下核心筒变得比以前更为便利和安全。由人货两用梯载客直达整体钢平台模架下4 层的水平楼板上,然后直接进入下挂梯笼,省却了以前两者间过渡的悬锚脚手架,间接提高了工效。在设计下挂梯笼的休息平台时,考虑了标准搁置和超升搁置2 个状态,使得整体钢平台模架除了爬升状态之外,人员都能方便进出梯笼。

出于安全考虑,整体钢平台模架底部都必须做到全封闭,以避免杂物散落造成的安全事故。根据本工程的使用特点,在2 种搁置状态下,脚手架底部会遇到核心筒筒壁洞口的情况,为保证安全。本整体钢平台模架设计成内外脚手架标高一致,在有洞口出现的部位设置伸缩搁板,做到动态封堵,不留空隙。

整体钢平台模架下方悬挂混凝土布料管,用于核心筒的楼梯板和夹层休息平台同步施工时的布料,实现了一次泵送,高低布料,尽量合并浇捣次数。超高层的混凝土泵送,每多泵送一次不仅浪费头尾砂浆和混凝土,而且增加了堵管的风险。

核心筒标准段施工完毕之后,整体钢平台模架进行空中解体、分块悬吊、两次转换提升的方式,完成顶上4 层的结构施工,详见后述。

4 整体钢平台模架装备设计

整体钢平台模架装备由钢平台系统、悬挂脚手架系统、爬升支撑系统、模板系统和提升机动力系统5 部分组成。

4.1 钢平台系统

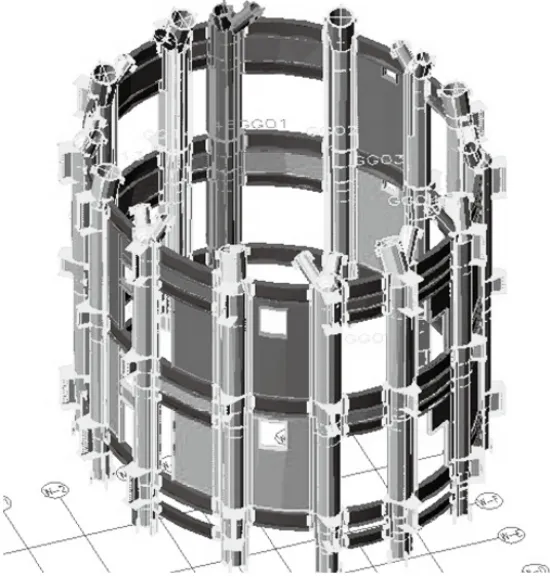

钢平台系统处于施工结构的上部,提供操作平台及材料临时堆放。钢平台系统为主、次梁和平台板面构成。平台板面为了防滑,采用厚6 mm花纹钢板。竖向结构位置空出,便于施工钢筋,但考虑到人员行走便捷,设置若干可移动的钢制走道板作为“过桥”。在钢平台系统的外圈设置高2 m钢丝网围挡,用于安全防护。两侧突出部位安放设备和电气控制室,整个钢平台面积约320 m2,见图3。

图3 钢平台系统平面布置

4.2 悬挂脚手架系统

根据使用位置的不同,悬挂脚手架系统分为外悬挂脚手架系统和内悬挂脚手架系统。外悬挂脚手架系统用于核心筒外墙面,内悬挂脚手架系统用于电梯井道墙面施工。

悬挂脚手架系统以螺栓固定于钢平台系统的钢梁底部,是整体钢平台模架的固定组成部分。在挂脚手架的底部靠近混凝土墙体处设防坠闸板,提升时闸板松开,施工时闸板闸紧墙面,防止构件坠落。利用核心筒内的2 个电梯井下挂通行脚手架,总高度为31.6 m(6层楼高度),作为施工电梯到达钢平台的主要通道。悬挂脚手架系统平面、立面示意见图4。

4.3 爬升支撑系统

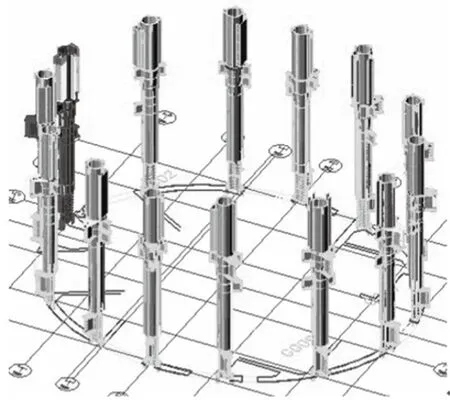

爬升支撑系统是整体钢平台模架的承重构件,又是提升时整体钢平台模架的导轨。本工程创新采用劲性柱支撑和内筒外架支撑的混合支撑体系,见图5。内筒外架支撑系统作为混合支撑系统的一部分,能实现自我爬升而无需耗用措施用钢。

根据结构劲性柱支撑体系的爬升要求,在14 根劲性柱上增加钢平台系统和升板机的搁置牛腿。为了减小钢平台梁的跨度,在核心筒内部(楼梯间部位)再布置2 个内筒外架,见图6。钢平台系统和升板机通过承重销搁置于14 根支撑立柱和2 个内筒外架上,承重销与搁置牛腿相匹配,能实现自动搁置,而无须人工操作。

图4 悬挂脚手架系统平面、立面示意

图5 钢平台立面布置

4.4 模板系统

从工程结构特点和工程成本以及施工操作方面综合考虑,整体钢平台模架的模板系统包括内筒固定钢大模和外筒壁可变宽度钢大模组成。为适应多级变化的外筒壁周长和椭圆弧度,外筒壁钢大模采用抽条式的设计,以满足周长的缩减,以纯圆弧代替椭圆弧,以降低加工难度。钢大模的提升和钢平台提升错开进行,以减小劲性柱的受力,进一步确保安全。

4.5 提升机动力系统

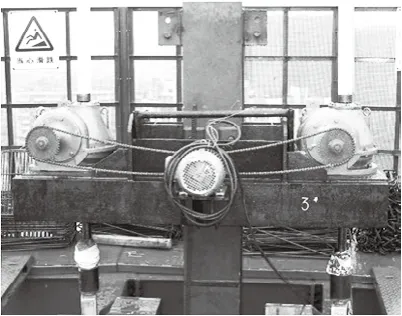

升板机是提升整体钢平台模架的动力来源,设置在劲性柱和内筒外架的上端,升板机示意见图7。通过电气自动控制,实现钢平台各工点的同步提升。

5 工艺流程

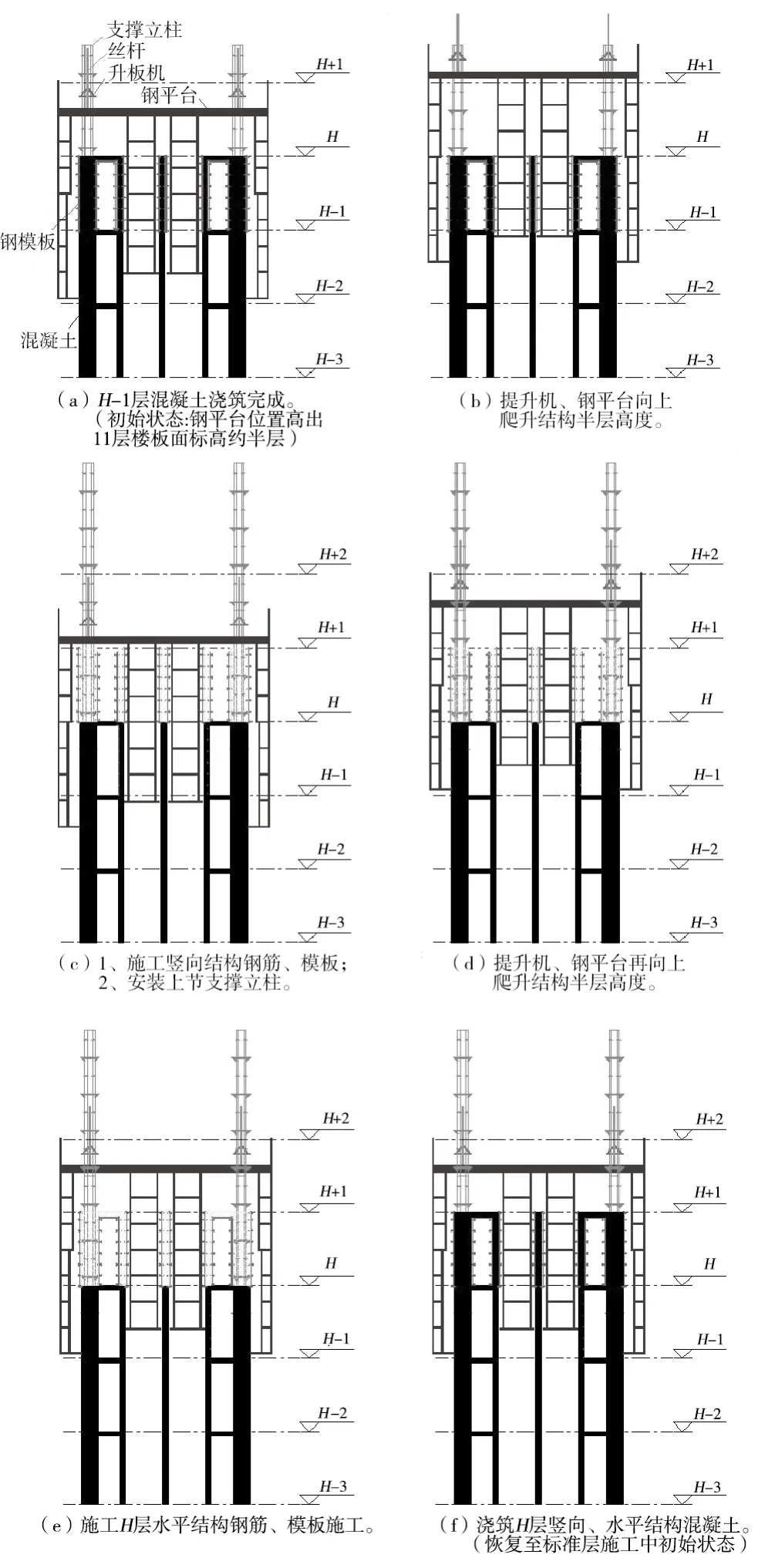

38~428 m为整体钢平台模架的标准提升阶段,施工状态如图8所示。

标准的爬升步骤如下:

图6 内筒外架示意

图7 升板机示意

图8 整体提升钢平台体系在标准层施工中

(a)初始状态:浇筑H-1层(框)结构混凝土(此时钢平台系统位置高出H层楼板面约半层);

(b)升板机向上爬升结构半层高度,整体钢平台模架也向上爬升同样高度;

(c)H层竖向结构钢筋、模板施工以及安装上节支撑立柱;

(d)升板机、整体钢平台模架再向上爬升结构半层高度;

(e)H层水平结构钢筋、模板施工;

(f)浇筑H层竖向、水平结构混凝土。

第(f)步施工完毕时恢复至标准层施工中的初始状态,重复以上步骤进行标准层的施工。

施工流程如图9所示。

6 施工方法

核心筒施工分模板工程、钢筋工程、混凝土工程、整体钢平台模架的安装与拆除、钢平台系统搁置牛腿的设置、悬挂内脚手架与人货梯的配合、核心筒劲性柱安装的变形控制等几个方面。

6.1 模板工程

超高层建筑的层数多,模板的周转次数也多,定型钢模板的经济性能得到体现。为减少工人的工作量,尽量采用定型钢大模。核心筒内筒壁、电梯、馈线和电管井道四周和楼梯间内侧,因为从下至上的平面尺寸无变化,因此采用固定式钢大模。核心筒外筒壁,存在多级收分,所以采用特殊设计的可调式钢大模,以适应平面尺寸的变化,也能保证成型后的混凝土外观质量。在水平楼板的竖向结构和门洞四周,由于钢模板只能通过人工翻运到上一层,所以采用定型小钢模,既保证了拼接后的几何尺寸,又便于搬运。水平楼板则采用传统木模。各种模板形式在核心筒内的布置如图10所示。

图9 竖向、水平结构同步施工工艺流程

图10 核心筒各类模板平面布置

核心筒每次截面收缩后曲率和圆弧周长都将发生改变。取核芯筒截面变化的平均值作为基准来设计模板,使结构截面变化产生的误差最小。

对于椭圆弧周长的变化,我们计算出每次截面收缩时椭圆弧周长所减少的长度,根据这个长度来设计抽条模板,当每次抽去抽条模板后,模板总长度就能适应下一次截面的变化。为了确保抽条后椭圆弧的整体形状不发生扭曲或变形,我们把每次抽条的模板分成4 小块,分散对称布置在核心筒周围。

根据劲性柱存在外伸牛腿的特点,将与14 根劲性柱外伸牛腿位置重叠的钢大模设计成上、中、下3 段,中间1 段模板的高度涵盖所有牛腿标高变化的范围,施工时将中间1 段钢模抽去,然后用木模对牛腿周围剩余的区域进行封堵。

6.2 钢筋工程

地面的成型钢筋由塔吊吊运至钢平台平面上,然后人工传递到操作面上。箍筋采用装箱吊运,确保安全。理论上钢平台系统可以堆载100 t,实际上我们限载40 t即可满足施工所需。

核心筒的钢筋绑扎虽然因为节点复杂而耗费人工,但施工工艺上还是传统绑扎,和一般的标准层施工不同的是,由于整体钢平台模架的超升,悬挂脚手架系统也随着升高,使得工人能在平台楼板尚未浇捣的时候就已经可以进行下一层部分竖向钢筋的绑扎,形成超前搭接施工,加快施工速度。

6.3 混凝土工程

混凝土施工的最大难点在于超高层泵送,在这里笔者着重谈与整体钢平台模架施工相关部分的施工方法。以往竖向泵管到了钢平台之后,在钢平台面板上布设水平管,或采用布料杆,或直接接软管进行布料。在本工程中,由于整体钢平台模架的超升,当竖向泵管到达待浇捣的水平楼板处就接上水平泵管,水平管口接上软管就直接布料了。

由于楼梯间设置了内筒外架,所以核心筒的楼梯板和休息平台是错层同步施工的,即在水平楼板与下2 层的楼梯板和休息平台同次浇捣。根据这一施工要求,在钢平台系统下方吊设长串筒,布送混凝土到下2 层的楼梯板。

当泵送混凝土开始出料时,首先泵出泵管的是清水和经过润管后的砂浆。为保证结构质量,该部分的混凝土不能入模,我们设置一个集装式水箱收集这部分废料。

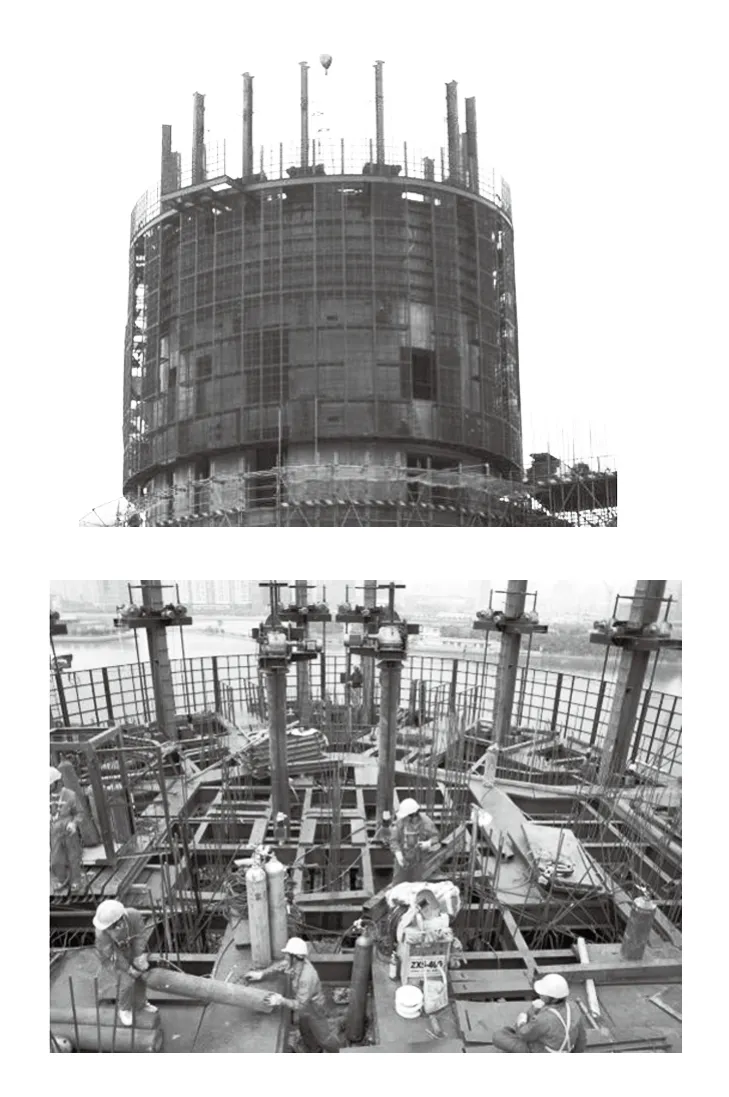

6.4 整体钢平台模架的安装与拆除

38 m以下的核心筒采用常规的落地脚手和钢管排架木模体系进行施工。为保证核心筒的外观质量,与整体钢平台模架配套的模板系统在7.2 m以上就开始使用。而整体钢平台模架从核心筒施工到38 m标高处开始安装,见图11。

图11 整体钢平台模架安装就位

整体钢平台模架的安装顺序是:内筒体底架、外筒架架体、钢平台安装支架、钢平台梁、钢平台面板、上部侧网、悬挂脚手架系统、内筒体、升板机、电气控制系统。

在施工完顶部核心筒结构之后,钢平台系统降落到已完成的结构面上,先拆除钢平台中央的内挂脚手架,再分块拆除中央钢平台系统,以便进行天线桅杆的基础段安装。外圈的外挂脚手架在外围功能层结构施工上来后,逐步拆除。

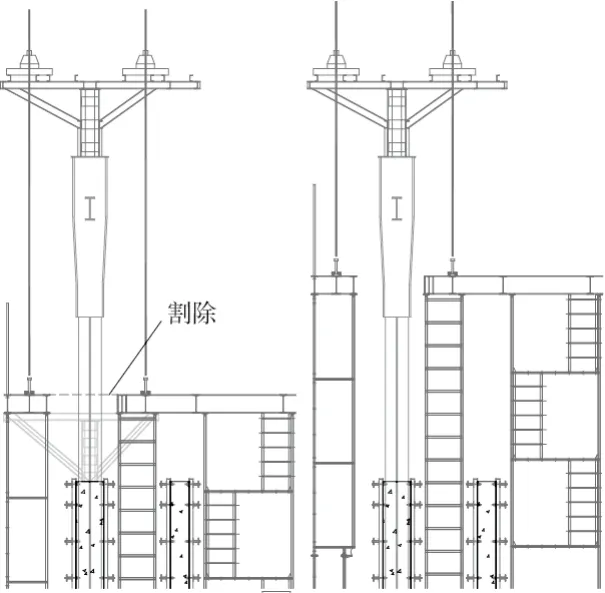

6.5 钢平台系统搁置牛腿的设置

整体钢平台模架的爬升遵循严格的工艺流程,为保证整体钢平台模架的顺利爬升,需要在劲性柱上焊接爬升所需要的搁置牛腿。搁置牛腿由土建技术人员提供给钢结构制作深化设计单位。如出现搁置牛腿与结构加劲板发生位置重叠的情况,则优先焊接搁置牛腿,而将结构加劲板的零配件点焊附在劲性柱上送至现场,劲性柱安装完毕,整体钢平台模架爬升后,割除搁置牛腿,再焊接结构加劲板。

6.6 悬挂内脚手架与人货梯的配合

人货两用梯受井道上方的内脚手架限制,只能达到施工楼层之下4层的高度。而人货两用梯每2 层爬升1 次,也就是说最多要与施工楼板相差6 层。在悬挂脚手系统中,一般的内外脚手架都是下挂两层半结构高度,而其中的2 个电梯井道内的下挂脚手架却长31.6 m,达到6 层结构楼层的高度,确保这2 个下挂内脚手架能连接的水平楼板能与人货两用梯所能达到的水平楼板相衔接。施工人员进入核心筒的路线为:从人货两用梯到达最高运输楼层后,施工人员通过已完成的结构楼板进入下挂脚手架,沿架体内楼梯向上,可以从施工楼层进入外脚手架,也可以直接向上进入钢平台面。

在施工过程中,整体钢平台模架会出现爬升半层的超升状态,由于每次爬升高度都是半个标准层高度,而内挂脚手的楼梯休息平台标高也是和半个标准层高度相适应,因此无论哪个状态,休息平台都与结构完成楼板面齐平,便于施工人员行走。改变了以往整体钢平台模架使用时,施工人员出人货两用梯后须进入专用的临时过渡脚手架才能进入悬挂脚手架系统的麻烦,在确保安全的前提下,提高了工作效率。

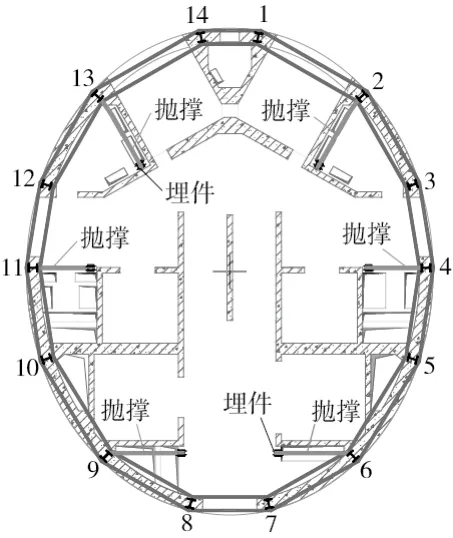

6.7 核心筒劲性柱安装的变形控制

虽然整体钢平台模架的爬升利用劲性柱降低了施工成本,但是毕竟会对劲性柱的安装精度产生不利影响,因此在劲性柱最柔弱的范围内,有必要采取变形控制措施。

在钢结构施工中,劲性柱的吊装完毕之后就是用连系梁连成整体的,这本身也是控制变形措施之一,但还是在法线方向形成不了有效约束。因此在法线方向加若干支撑,就能对整体形成有效约束。于是根据现场实际情况,设置6 处钢抛撑。支撑的平面布置见图12。

图12 核心筒劲性柱临时支撑平面布置示意

7 核心筒顶部钢板剪力墙结构施工方案

7.1 核心筒顶层结构特点

由于顶部天线桅杆的存在,使得核心筒顶部4 层的结构发生了较大的改变。在428.0~438.2 m处,劲性柱改成圆钢管柱,增粗的钢管两侧突出于剪力墙面,见图13。并且钢管柱间增加环形劲性钢梁。而在438.4~448.8 m处,钢管直径进一步增大,还增加了钢板剪力墙,如图14所示。根据钢结构的施工工艺,这部分结构需要先行安装,从而阻碍了整体钢平台模架的爬升。因此需要另行考虑施工方案,以适应结构的变化。

7.2 解决方案

当时我们面临2 个选择,一种是整体钢平台模架不再爬升,在钢平台面板上搭设落地脚手架,此方案比较简单、布置灵活、适应性强、投入少、经济效益好;但缺点是:施工控制点多,超高空搭设落地脚手架,存在不可预见的安全风险,且施工上受人为因素干预比较多,不可控点也多,一旦发生事故,后果严重。

整体钢平台模架分体也有过先例,以前遇到外伸桁架,也是通过局部分体,避让后再提升,但是本项目如果也要采取分体提升,则分解得会比较彻底,完全分解成中央和外圈2 个完全独立的钢平台系统(见图15)。此方案技术先进、工序简明,模板可以延续使用,能保证结构质量,施工环境与先前相同,工人比较熟悉,安全也有保证。缺点就是系统改装的成本较大。经方案比较后,项目部决定采用钢平台空中分体方案。

图13 428.0~438.4 m处钢管柱

图14 438.4~448.8 m处钢管柱及钢板剪力墙

图15 钢平台系统分割示意

7.3 施工方法

7.3.1 钢结构安装

核心筒428.0~448.8 m的钢结构分2 部分安装,以435.8 m为分界线。下半段为钢管柱和联系劲性钢梁,上半部增加了钢板剪力墙。为全面保证钢结构的安装精度,下半段和上半段都需要分别全部吊装、校正、焊接完成后,才能进行相应部分的土建施工。

7.3. 2 搁置、解体和悬吊提升

422.8 m平台施工完成后,在结构面上设置临时支撑架,这些临时支撑架要能支承分体后的钢平台系统,见图16。然后将钢平台系统下放到临时支撑架上,割除外圈钢平台和中央钢平台之间的连系钢梁,将钢平台系统分成内外2 部分。

图16 钢平台临时支撑架示意

两部分钢平台除了中心的内筒外架支撑点与过去相同之外,原来的劲性柱爬升点都已经无法使用,那么就该寻找新的支撑点,在已安装的435.8 m钢管柱顶部安装提升支架,提升支架的形式根据钢管柱顶部的节点形式进行设计,两侧设置升板机。升板机通过吊杆悬挂和提升内外2 部分整体钢平台模架,见图17。钢平台提升后施工 428.0 m和433.2 m结构。

图17 整体钢平台模架内外分体提升示意

当完成433.2 m结构后,再次在结构面上设置临时支撑架,将钢平台系统下放到临时支撑架上,再拆除钢管柱顶部的提升支架,便于进行上半部分的钢结构安装。当435.8~448.8 m的钢结构吊装、校正、焊接完成之后。将升板机提升支架安装到448.8 m钢管柱的顶端,并进行加固。安装升板机后,再通过吊杆悬挂和提升内外2 部分整体钢平台模架,见图18。通过提升整体钢平台模架,施工437.4 m、442.6 m和448.8 m核心筒结构。完成448.8 m核心筒结构后,开始逐步拆除整体钢平台模架。

图18 整体钢平台模架分体后

7.3.3 含钢板剪力墙的核心筒混凝土施工

钢管柱和钢板剪力墙的存在,还将原本连通的外筒壁分为2 个独立小空间,见图19。而335.8~448.8 m的钢结构是先于混凝土结构完成,位于核心筒中央的泵管将无法布料至钢板剪力墙的外侧。因此我们事先在钢板剪力墙上都开设了浇捣孔,以便将布料软管伸过钢板剪力墙,进行外侧面的浇捣。

图19 钢板剪力墙剖面示意

在钢板剪力墙区域,原对拉螺杆无法使用,于是将对拉螺杆断成2 根,分别焊接在钢板剪力墙的两面,两边对齐,也使得独立的2 堵墙能各自平衡水平压力。由于外露钢管柱和钢板剪力墙将一个核心筒外筒壁分隔成28 个小隔仓,对于同样的管口出料速度,混凝土液面上升的速度会很快,因此在钢板剪力墙部位,除了控制浇捣速度,内外两侧同时布料之外,也加密了对拉螺杆的间距。

8 结语

本文结合工程实践,详细阐述了广州电视塔核心筒结构施工的关键技术,在整体钢平台模架技术应用中,创新发展了利用劲性柱提升、劲性柱结合内筒外架混合提升、超升平台同步施工水平楼板、施工电梯与悬挂脚手系统的直接换乘、空中分体悬挂提升等技术,取得了显著的施工实效,拓展了整体钢平台模架的使用范围,其中有些技术已经达到国际先进水平,对同类工程的施工起到了很好的促进作用。