Kaiso蛋白在非小细胞肺癌中的表达及预后评估价值

2014-09-12邵国光

王 宝 李 泽 邵国光

(吉林大学第一医院胸外科, 吉林 长春 130021)

转录因子Kaiso是BTB/POZ(Broad complex, Tramtrak, Bric a brac /Pox virus zinc finger)-zinc finger蛋白家族中的重要成员〔1,2〕,依据其结构及功能上的特点,Kaiso蛋白存在着核浆穿梭现象,参与细胞内许多重要生物学活性的调节〔3〕。Kaiso能够抑制多种与人类肿瘤发生相关的Wnt信号通路中靶基因(如CylinD1,matrilysin)的转录〔4,5〕,在肿瘤的发生、进展及侵袭转移中发挥作用。Kaiso蛋白在人类多种实体性恶性肿瘤中都有表达,但目前关于Kaiso蛋白在人类非小细胞肺癌(NSCLC)中表达及与预后的报道较少。本文旨在研究Kaiso蛋白在NSCLC中的表达情况并探讨其与临床病理学因素的关系。

1 材料方法

1.1组织标本 78例石蜡包埋组织标本取自吉林大学第一医院胸外科,手术时间为2008年1月至2009年6月,其中男43例,女35例;年龄60~84岁,中位年龄68岁。所有患者术前均未行放、化疗。术后根据国际抗癌联盟(UICC)制定的第7版肿瘤TNM分期标准进行术后分期,并明确病理诊断。组织标本采集获得吉林大学肿瘤研究委员会批准。78例患者由肿瘤研究委员会追踪随访至2013年5月,生存时间的计算是从手术日期到由于复发/转移而死亡的日期或者末次随访日期为止。患者临床病理资料及术后总体生存数据均由吉林大学肿瘤研究委员会提供。

1.2试剂 Kaiso蛋白鼠抗人单克隆抗体购于美国BD公司;辣根酶标记的山羊抗小鼠IgG购于北京中杉生物技术公司;S-P免疫组化试剂盒购于福州迈新公司。

1.3免疫组化法及判定标准 将组织标本制作成4 μm厚的切片,常规免疫组化S-P法染色,高温高压修复抗原,一抗为Kaiso,工作浓度1∶40,同时用0.01 mol/L、pH7.4的磷酸盐缓冲液代替一抗作阴性对照。结果判定:选肿瘤细胞阳性染色集中区域,每张切片计数高倍视野(×400)下400个肿瘤细胞,按Kaiso表达百分率分为四个等级:≤ 25%为0分,26%~50 %为1分,51%~75%为2分,≥75%为3分。根据免疫组化染色强度分为3个等级:浅黄色计1分,棕黄色计2分,黄褐色计3分。以阳性细胞率和染色强度的分值乘积作为每例标本的积分。0分与1分计为阴性表达,积分≥2分为阳性表达。

1.4统计学方法 应用SPSS17.0软件行χ2检验,单因素分析采用Kaplan-Meier法,多因素分析应用Cox模型。

2 结 果

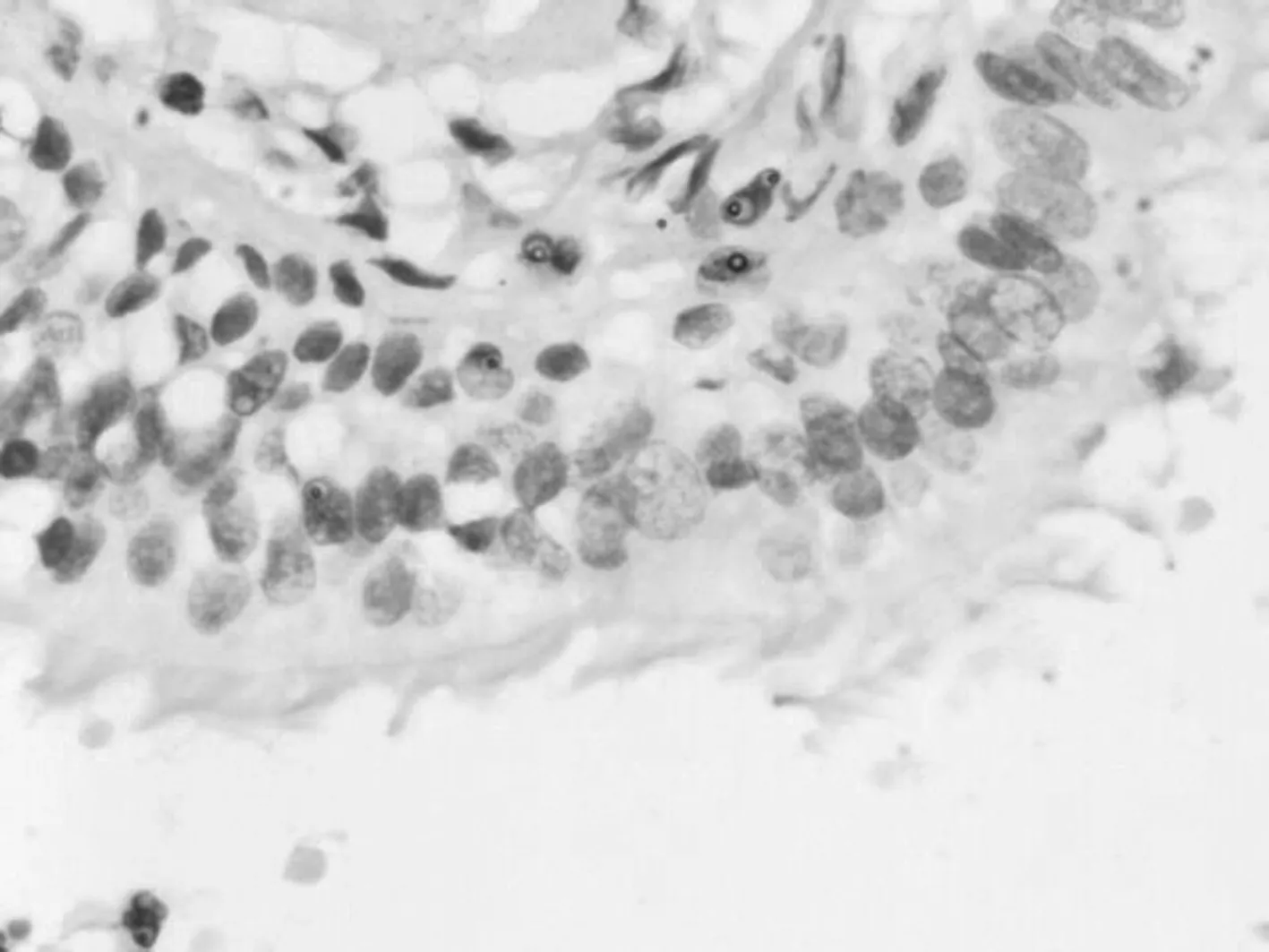

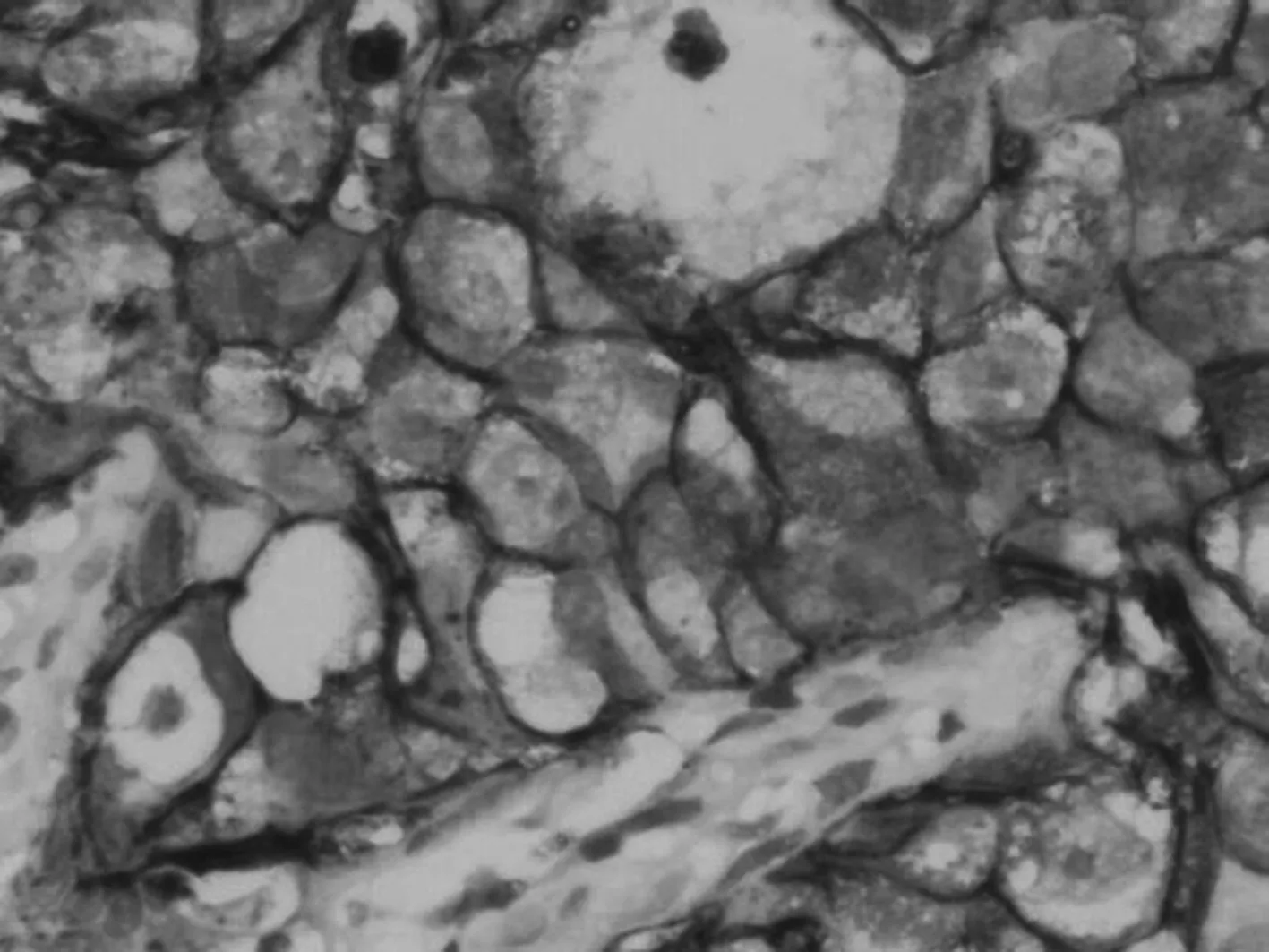

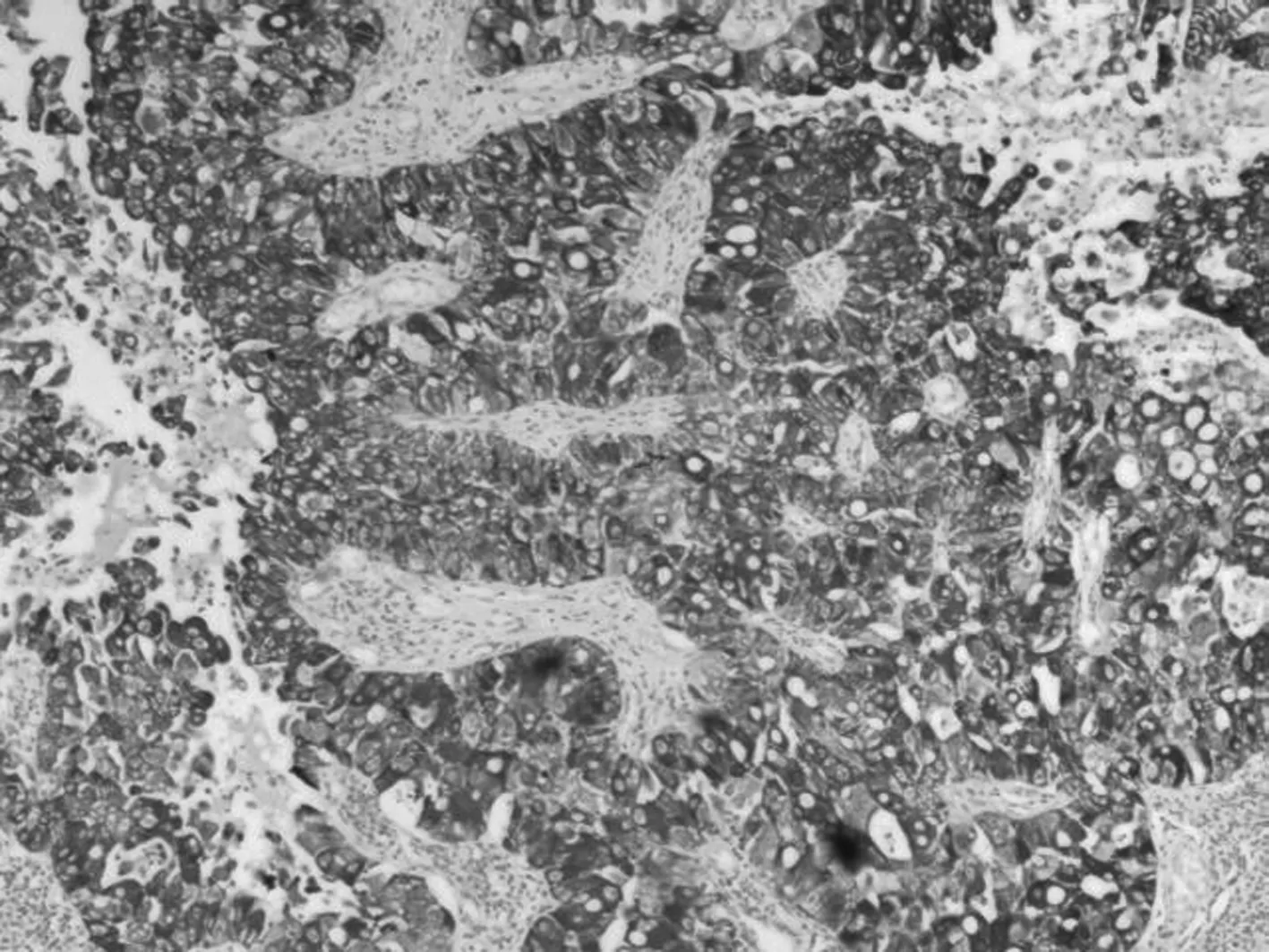

2.1Kaiso蛋白在NSCLC组织中的表达 图1可见,Kaiso蛋白表达的阳性染色为粗细不均匀的浅黄至棕褐色颗粒,在细胞质中分布。癌旁支气管上皮细胞呈较弱表达,判定为阴性;肺癌组织中Kaiso表达强度明显增强。78例NSCLC石蜡包埋组织中Kaiso蛋白的阳性表达率为66.7%(52/78)。

癌旁支气管上皮细胞(×400)

肺鳞癌(×400)

肺腺癌(×40)

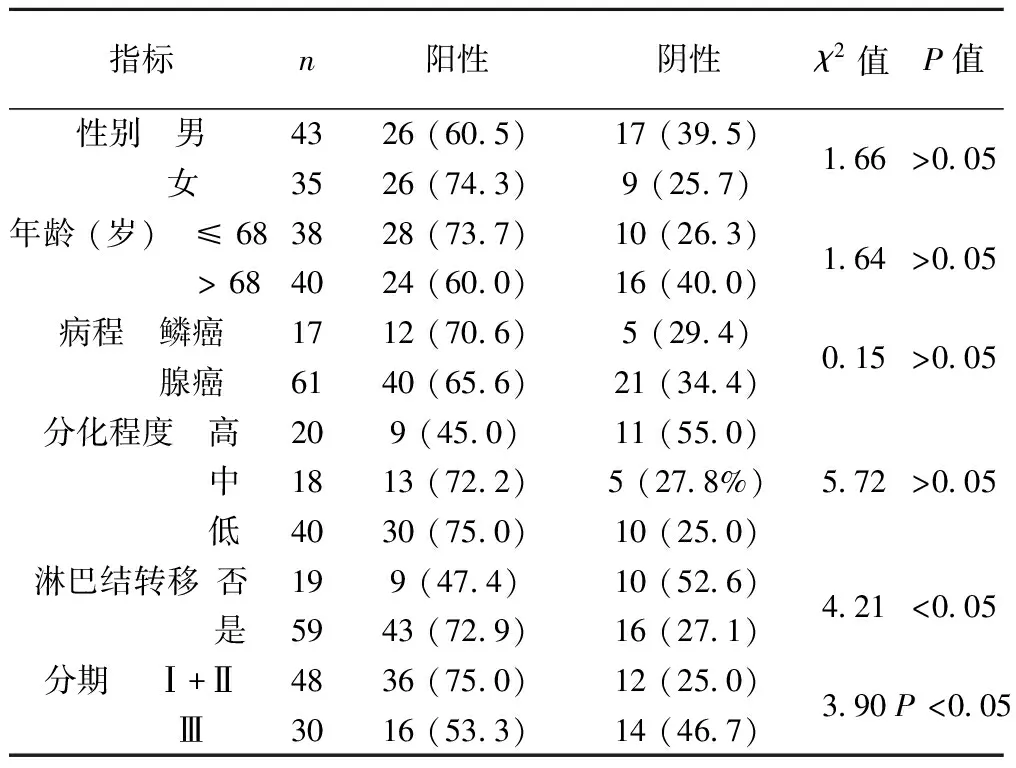

2.2Kaiso蛋白的表达与NSCLC临床病理学因素的关系 见表1。Kaiso蛋白的阳性表达率与肺癌的TNM分期和淋巴结转移密切相关(均P<0.05),与其他病理学因素如性别、年龄、组织学分型、肿瘤分化程度无关。

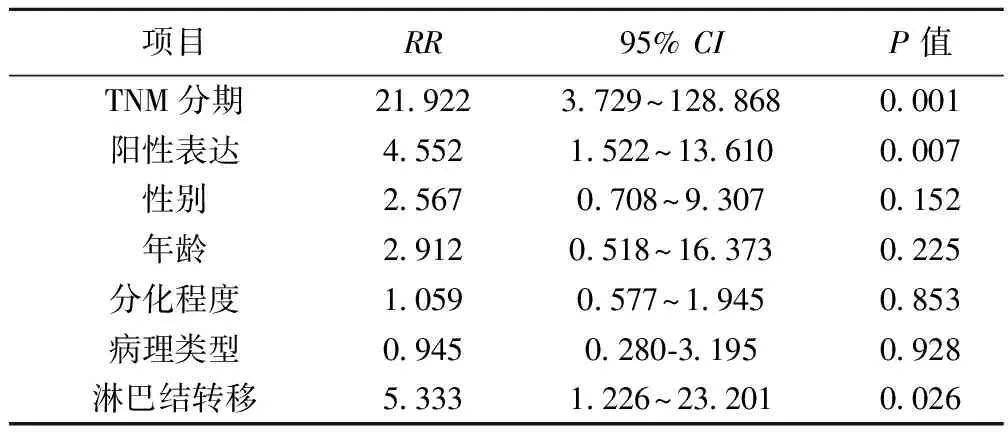

2.3Kaiso蛋白与预后生存期的关系 78例肺癌患者中,Kaiso蛋白阳性表达组的中位生存期31个月,Kaiso蛋白阴性表达组中位生存期44个月。单变量分析结果显示Kaiso蛋白阳性表达与肺癌患者的预后不良密切相关(χ2=7.554,P=0.006,Log-rank法);然而Cox多元分析结果显示肺癌TNM分期、Kaiso蛋白的阳性表达、淋巴结转移是肺癌预后独立危险因素(P=0.001、0.007、0.026)。见图2,表2。

表1 Kaiso蛋白表达与NSCLC临床病理学关系〔n(%)〕

表2 78例NSCLC患者多因素Cox模型分析

3 讨 论

目前已经证实Kaiso是拥有双重DNA绑定识别的转录抑制子,能够识别与绑定特异的序列TCCTGCnA(n为任何一种氨基酸)或者甲基化的CpG双核苷酸序列〔3.6〕,可与众多的肿瘤相关基因siamois,cyclinD1、matrilysin(MMP-7)、MTA2的启动子结合;另外,Kaiso能抑制β-catenin介导的转移启动基因matrilysin活化,表明Kaiso是与许多人类肿瘤有关的Wnt/beta-catenin通路的负向调节子,参与恶性肿瘤的发生及进展。研究发现,Kaiso缺陷小鼠与肠道肿瘤敏感的ApcMin/+小鼠杂交后,肠道肿瘤发生延迟,而且息肉减少,表明Kaiso促进肠道肿瘤发生,而且可能作用于肿瘤发生阶段〔7〕。

本研究结果提示Kaiso可能在细胞质内发挥对其下游分子的调控作用。Dai等〔8〕发现Kaiso蛋白在NSCLC中大部分表达于细胞质,仅极少量表达于细胞核上。本文并未发现Kaiso蛋白定位于细胞核上,这可能由于本研究的样本量较少,未能客观准确地反映出Kaiso蛋白的全部定位,或者由于Kasio蛋白可能与抗体结合后发生空间构象的改变。本研究结果显示Kaiso蛋白在NSCLC中发挥促癌作用。然而也有报道称Kaiso是一个甲基化依赖的条件性癌基因,敲除Kaiso后的结肠癌细胞系会增加化疗药物的敏感性,趋于出现细胞周期停滞及细胞死亡〔4〕。

综上所述,NSCLC患者Kaiso蛋白异常高表达可能引起肿瘤的进展及侵袭转移;通过阻断Kaiso信号通路,有可能抑制肿瘤的发展。Kaiso蛋白可能是影响NSCLC患者预后的一个重要因素,继续对Kaiso蛋白深入研究可能对肺癌早期诊断、突破新的治疗靶点、判断肺癌患者预后具有重要意义。

4 参考文献

1Keirsebilck A, Bonne S, Staes K,etal. Molecular cloning of the human p120ctn catenin gene(CTNND1): expression of multiple alternatively spliced isoforms〔J〕. Genomics, 1998; 50(2):129-46.

2Anatasiadis PZ, Reynolds AB. The p120 catenin family: complex roles in adhesion, signaling and cancer〔J〕. J Cell Sci, 2000;113(8):1319-34.

3Soubry A, van Hengel J, Parthoens E,etal. Expression and nuclear location of the transcriptional repressor Kaiso is regulated by the tumor microenvironment〔J〕. Cancer Res, 2005;65(6): 2224-33.

4Lopes EC, Valls E, Figueroa ME,etal. Kaiso contributes to DNA methylation-dependent silencing of tummor suppressor genes in colon cancer cell lines〔J〕. Cancer Res, 2008; 68(18): 7285-63.

5Prokhortchouk A, Sansom O, Selfridge J,etal. Kaiso-deficient mice show resistance to intestinal cancer〔J〕. Mol Cell Biol,2006;26(1): 199-208.

6Park JI, Ji H, Jun S,etal. Frodo links dishevelled to the p120-cantenin/Kaiso pathway: distinct catenin subfamilies promote Wnt signals〔J〕. Dev Cell, 2006;11:683-95.

7Woll PS, Morris JK, Painschab MS,etal. Wnt signaling promotes hematoendothelial cell development from human embryonic stem cells〔J〕. Blood, 2007;111(1):122-31.

8Dai SD, Wang Y, Miao Y. Cytoplasmic Kaiso is associated with poor prognosis in non-small cell lung cancer〔J〕. BMC Cancer, 2009;9:178.