本科院校法学公共选修课分学段教学策略探究

2014-09-07郭金虎

郭金虎

(1.重庆第二师范学院,重庆 400047;2.重庆大学 法学院,重庆 400044)

高校传播法学思想、开展法学教育的一个重要方式,就是面对非法学专业学生开设法学公共选修课。全国高等院校1986年开始开设《法律基础》课,1998年该课程即被正式确定为大学生“两课”课程之一,在全国高校中普遍开设,作为非法律专业本科生公共必修课,一直以来发挥着高校学生法制教育的主渠道作用。2006年起开设《思想道德修养与法律基础》课,其中法律部分占到约三分之一。可见教育行政主管部门对法律课程相当重视,但一门必修课不足以担当普法之重任,且主要目的在于帮助学生树立法制观念,了解基本制度,教学目标建立在宏观的基础之上,不求深入了解,不求实际应用,但法律本身是一门偏重实践、注重应用的课程,如果大学生只具备法律意识而无实际应用能力,无疑是背离了法学课程的开设初衷。因此,法学公共选修课便是有效补充,与法律基础课程相得益彰。但我国的高校学者鲜有对法学公选课进行系统研究,实践中也是做法不一,效果堪忧。笔者在研究高校法学公选课开设现状的基础之上,以大学生的学段为标准,对高校法学公选课的内容设置和教学策略进行探究,以期提高我国大学生的法学素质教育教学的有效性。

一、存在问题及原因剖析

对于非法学专业的学生而言,法学公选课程的开设目的大致有三种:一是丰富学生的知识结构,二是开阔学生的人文视野,三是培养学生的法律素养。但目前我国高校中的法学选修课普遍存在不重视、不系统、不实用等问题,严重偏离了学生修学的目标,对高校综合人才的培养产生了制度障碍。

(一)学校、学生重视不够

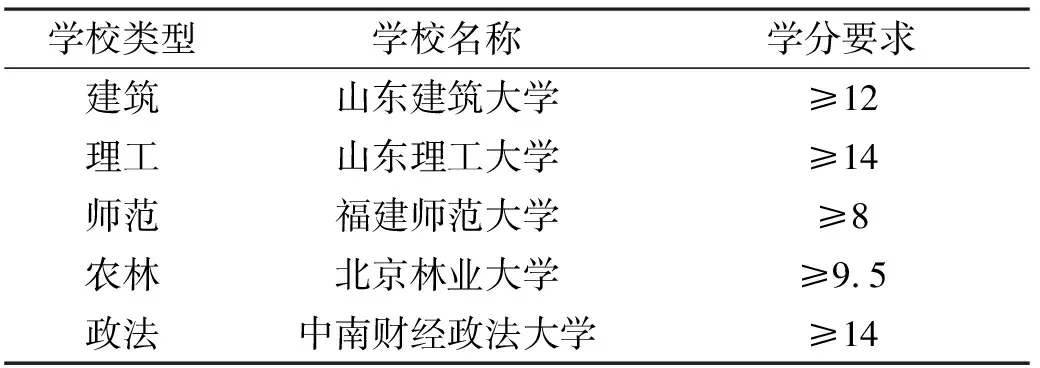

对学生而言,参加公选课的目的多数是为了获得学分,①对教师而言,多数是为了完成学校规定的教学工作量。在素质教育的背景下,尽管高校设置了公选课的最低学分要求②(如表1所示),但毫无疑问,高校更加重视的是专业必修课、专业选修课、公共必修课,对公共选修课的重视程度不够。

表1 部分高校公共选修课最低学分要求统计表

(二)教务部门管理规范性差

公选课的开设流程一般为教师申请、学校统筹、学生选课、课程教学、课程考核、学分登记等环节,学校的教务管理部门负责教学管理,但对于选修课程的系统规划缺失,换言之,学校在各专业学生的培养方案中没有规划哪些课程准备开设,没有明确对学生进行职业生涯的规划和引导中哪些课程对学生有益。教师对开设公选课的随意性较大,教务部门采取开放姿态,来者不拒。诚然,教师根据学生喜好开设多种公选课,对素质教育的改善大有裨益,但教务管理部门有义务进行正确引导,考虑专业互补、就业服务、教学成本等因素。

(三)缺乏统一教材

公选课一般没有固定教材,多数高校在其选修课管理办法中也明确规定教师可以自编教材、讲义或教学大纲,教学中学生主要依靠课堂笔记,教师教学主要依靠PPT或其他类型的讲义,或者采取专题的形式。正是因为缺乏学校规划,也没有专人负责公选课的教材编写、征订、效果评价,考生在学习过程中无法进行课程预习,教学效果会产生明显的下降。

(四)考核方式单一

公选课的考核多数为考查、开卷考试或者提交论文,极少有人不合格。学生、教师普遍认为公选课的目的是为了开阔视野、丰富知识,掌握的知识量多少并不重要,因此并不在公选课上过分计较学生的考勤、平时成绩,期末考核的评价也有多种形式,如百分制、等级制等等。

二、分学段教学可行性分析

公选课的若干问题暴露出了目前高校素质教育管理的制度缺失,法学公选课作为素质教育的重要环节,同样面临上述问题。因此有必要重新认识,从整体上构建和完善法学公选课的教学策略。

(一)从教学时间安排的维度

法学公选课的培养目标不是律师,也不是法学家,而是根据素质教育的要求,培养厚基础、宽口径、复合性的人才。[1]以普通高校本科学生为例,大学四年共8个学期,公选课一般在第2~7学期开设,第一学期处于新生适应期,自主学习能力不高,最后一学期涉及就业、实习、论文写作,不宜安排选修课。笔者把本科生适宜选修法学课程的第2~7个学期按照学生需求分为三个阶段,第一个阶段为“求学”,第二个阶段为“就业”,第三个阶段为“生活”。求学包括第2~4学期,就业包括第5~6学期,生活指第7学期。具体而言,每一个阶段都会根据学生的发展特征开设不同的课程,采取不同的教学模式,求学期主要讲授学生受教育过程中的法律,就业期主要讲授就业、创业过程中的法律,生活期主要讲授走向社会后适应现实社会的法律。三个阶段涵盖了学生进入校园到走向社会的整个历程,有针对性的提供服务。学生既能够完成学分,又能够收获知识,提高素质。

(二)从教学目标实现的维度

教学相长,实现教学目标是终极任务,公选课的开设需要进行学校“供”与学生“需”之间的协调。从学校来讲,应充当引导、服务的角色,一是开设公选课要结合各专业学生的培养计划,提高学生的综合素质,有利于专业知识的应用。二是要以就业为导向,为学生就业提供服务,帮助学生提高就业能力。三是要根据本校的设施、师资情况开设适合校情的课程,充分利用校本资源。因此,应当综合考虑何时开设何种课程供学生选择,如何引导学生自主学习,学生的兴趣可以加以引导,选课的盲目性可以通过管理加以修正。[2]从学生来讲,应积极适应、主动学习,刚入学的新生处于适应期,应付必修课已属不易,选择选修课程也带有盲目性,二年级之后,随着知识的增长和阅历的丰富,学生已逐渐寻找适合自己发展方向的目标,此时选择公选课才适时。到了三年级或四年级,面对毕业和就业压力,选择与就业、生活相关的课程有利于帮助自己提高就业能力,走向社会。

三、分学段教学实施策略

公选课的教学目标、自身特点、授课对象等因素决定了其不可能像必修课一样在学时安排、教学设计、考核方式等方面有严格的要求。课时以每学期不多于32个学时为宜。教授方式以启发式、探究式、讨论式和参与式为主,提倡采用课堂讨论、情景模拟、项目参与、角色扮演等多种有效的教学方法,以此提高学生的学习积极性。考核方式应根据不同的教学内容和方式而有所区别,成绩评定应由考勤、讨论、作业、考试等多种评价指标综合确定。同时教务管理部门还应当推行集体备课制度,系统规划法学公选课的时间、内容、考核等,并纳入学生评教体系,通过三级评教系统时时监控授课情况。[3]

(一)求学阶段的开设课程与教学

1.学生特点与教学内容

学生在求学阶段刚刚适应大学生活,并没有明确的人生目标,人生观和价值观还没有成熟,自主学习的能力有了一定的提高,除了专业必修课、选修课外,希望能够通过公共选修课丰富自己的校园生活,进一步了解自己,了解社会。

此阶段的教学策略制定应当以一个在校大学生的身份为视角,以求学过程中遇到的法律问题为主线开展。涉及课程内容应当包括《宪法》《教育法》《高等教育法》《知识产权法》《中华人民共和国学位条例》《国家教育考试违规处理办法》《学生伤害事故处理办法》《普通高等学校学生管理规定》中有关学校、学生的相关内容。此阶段课程的总体特点是规定较笼统,原则性强,实践中应用的案例较少。内容与教育相关,相对比较枯燥,具体内容如:宪法中的宪法的法律地位、公民权利;教育法是教育的基本法;高等教育的基本制度;高等学校学生有哪些权利;学士学位的授予条件;哪些行为属于考试违纪、舞弊;学生伤害事故,学校应当依法承担哪些责任;休学与复学有哪些规定等等。授课教师无需把每个部门法都详细讲授,大一、大二的非法学专业学生也无法深刻理解,因此授课教师需要将上述法律法规进行梳理、归纳,摘录每个法律法规中的精要进行讲解,让学生做宽泛的了解。

2.教授方式

教育法律本身的特点决定了此阶段的教学目标是让学生广泛了解、识记法学基本知识,扩大学生法学视野,但不要求学生熟练应用。教授方法上以讲授法、读书知道法为主,少量应用讨论法、案例法。如“学生课间玩耍造成伤害,学校该承担责任吗?”“家长不让孩子读书是违法的吗?”“学校开除怀孕的大学生情侣是正确的吗?”等等,以当代大学生容易产生疑问的案例为教学内容,更容易引起学生的共鸣,提高其学习兴趣,最终达到教学目标。

3.考试方式

考核方面,宜采取提交小论文、撰写专题报告的形式,也可采用开卷考试的形式。

(二)就业阶段的开设课程与教学

1.学生特点与教学内容

学生在此阶段已经度过了大学生活的一半,对自己的人生目标有了比较清晰的认识,对毕业以后从事职业也有了一定的规划。但对于就业过程中的种种问题尚不明确,如如何签订合同,劳动者有哪些权利,加班工资如何发放等,学校此时应当充分扮演“引导者”的角色。为学生提供帮助。学生已经面临就业,学习的积极性自觉提高了,选修课的学习内容直接涉及毕业生们的切身利益,善用者将极大提高学生维护自身权益的能力。

此阶段的教学策略制定当以一个求职和刚入职的大学生为视角,以求职路上和工作期间可能遇到的法律问题为主线开展。涉及的课程内容包括《劳动合同法》《合同法》《社会保险法》《劳动争议调解仲裁法》。此阶段课程的总体特点是内容繁杂,规定细致,操作性强。具体内容如:劳动合同的主要条款有哪些;试用期是如何规定的;劳动合同的解除条件;女职工有哪些特殊待遇;什么是劳务派遣;合同的违约条款如何规定;哪些劳动争议适用仲裁法;劳动争议的解决途径有哪些;基本养老保险金的组成;职工的哪些伤亡不属于工伤;用人单位未按时足额缴纳社会保险费的法律责任等等。

2.教授方式

涉及就业的法律条文相对就学而言,规定更加细致,条款更多,学生理解、应用的难度加大,此阶段的教学目标不再是让学生广泛识记、了解,而是要深入学习,掌握、熟练应用。教授方式宜采用讲授法、讨论法、案例法、探究法,在教授策略上可专题形式,任课教师可按照就业的时间顺序,从签订就业合同到入职,从到劳动者保护到工资待遇,选取一些重要内容形成专题,课前就让学生收集资料,课堂上针对性的开展有效教学。如“就业合同如何签订”、“劳动者的权利”、“如何购买养老保险”等等,在一个专题的教学中,宜采取“条文解读+案例分析+学生讨论”的法学经典方法。

3.考核方式

此阶段的考核重在考查学生对法律条文的掌握、熟悉程度,宜采取案例分析、选择、判断题等形式,闭卷考试,不宜采取提交论文的考核形式。

(三)生活阶段的开设课程与教学

1.学生特点与教学内容

此阶段内的大学生活即将结束大学生活,学生对社会生活有一定的向往和期待,但又有一定的迷茫。大学生急切地想把学校所学应用于实践,纷繁芜杂的现实会让他们不知所措。

此阶段的教学策略制定当以一个普通公民的身份为视角,以日常生活中经常遇到的法律问题为主线开展。涉及的课程内容主要有《民法通则》《民事诉讼法》《刑法》《消费者权益保护法》《婚姻法》《继承法》《侵权责任法》等。该类课程的特点是一是涉及范围广,遍布现实生活的各个角落;二是专业性强,就连法学教授、专业律师也不能尽数了解;三是理论争议大,各个流派的法学家层出不穷,对一些理论问题学界也无定论。因此,在一个学期之内开展教学,只能是走马观花,任课教师应当根据这些特点设计教案,就一些社会上的热点问题让学生展开讨论,以此激发学生深入研究某一法律问题。

2.教授形式

由于民法、刑法等部门法博大精深,教学内容以社会热点问题为主,当代大学生信息接收渠道非常广泛,对社会热点问题有自己独立的认识,在教授方法上宜采用案例法、讨论法、启发法、实习法,在教学策略的制定过程中采用“案例收集+分组讨论+前沿评述”的法学常用方式。具体而言,如教师以“周克华女友案件”、“淘宝23名店家支付宝账户‘被木马’是盗窃还是诈骗”、“王老吉与加多宝的品牌之争”、“环境污染案件如何审理”等为题,既可以扩宽学生的知识面,又可以通过任课教师的分析正确引导学生,使其形成正确的价值观,培养法律意识和法律思维。在课前就将相关的案例推荐给学生,让他们收集资料,理清法院判决的思路和依据,任课教师在课堂上先听学生讨论,再评述、梳理。[4]每个案例都是一个知识群,汇集之后的效果就非常可观了。在实习法环节,可以带领学生参观一次法庭审理、阅读一份法院判决书、写一份民事起诉书、当一次模拟法官等,通过多种形式让学生了解法律。

3.考核形式

由于教学目标并不要求学生对某一法律问题有深刻的理解,因此考核形式可采取多种形式,如提交小论文、提交实践报告、开卷考试等等。

综上所述,法学公选课的价值应当被高校重视,注重理论联系实际,融合知识传播、能力培养、素质教育于一体,为大学生提供正确的价值引导和知识服务。分学段教学这一策略可充分发挥法学公共选修课的优势,在具体的教学策略的制定中,根据各学段的学生特点,制定相应的教学内容,采取不同的教授方法及考核方式,以此培养学生的法律意识、法律思维、解决实际问题的能力,从而为高校素质教育贡献力量。

注释:

①笔者曾在任教高校开设了一门《劳动合同法》,选课的学生不少,但60%以上的学生是为了修满学分。笔者在第一节课对“为什么选此课程”进行了课堂调查,全班50人有30人以上举手,表示是为了修学分。

②数据来源于表中所列高校颁布的公共选修课管理办法等文件。

参考文献:

[1]纪新青.公共选修课公共关系学课程教学改革的探索[J].高等农业教育,2002,(6):57-58.

[2]王玉琼.对高校公选课教学管理的几点思考[J].教师教育研究,2005,(2):50-54.

[3]顾瑶韵.浅议高校公共选修课的建设与管理[J].浙江传媒学院学报,2008,(2):70-72.

[4]陈晓军.法学专业选修课设置的几点思考[J].中国大学教学,2011,(2):51-52.