用5#椎管内麻醉针直接穿刺行蛛网膜下腔麻醉280例的操作体会

2014-09-05李华锋

李华锋

用5#椎管内麻醉针直接穿刺行蛛网膜下腔麻醉280例的操作体会

李华锋

目的 为减轻蛛网膜下腔麻醉并发症, 使用5#椎管内麻醉针直接穿刺行蛛网膜下腔麻醉。方法 使用5#椎管内麻醉针直接穿刺行蛛网膜下腔麻醉280例, 与本院同期使用16#硬膜外麻醉穿刺针引导5#椎管内麻醉针行蛛网膜下腔麻醉280例, 对比麻醉后头痛、腰背痛发生率。结果 A组麻醉后1周头痛发生率1.4%、腰痛发生率0.1%, B组头痛发生率2.9%、腰痛发生率9.3%, 两组发生率比较差异无统计学意义(P>0.05), 腰痛发生率比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论 使用5#椎管内麻醉针直接穿刺行蛛网膜下腔麻醉可显著减少蛛网膜下腔麻醉后的头痛、腰背痛的发生。

5#椎管内麻醉针;蛛网膜下腔麻醉

蛛网膜下腔麻醉后, 头痛、腰背痛是常见的并发症, 有较高发生率。本研究以更细的穿刺针, 更小的损伤面积进行蛛网膜下腔麻醉, 以期减少蛛网膜下腔麻醉后并发症。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择进行蛛网膜下腔麻醉患者560例, 年龄3~82岁, 平均年龄(38±5.1)岁, 身高71~183 cm, 平均身高(165±5.7)cm, 体重12~102 kg, 平均体重(60±4.3)kg, 无蛛网膜下腔麻醉禁忌证, ASA分级Ⅰ~Ⅱ级。选择手术时间为1.5 h内的下腹部、会阴区及下肢手术患者。随机分为两组, 每组280例患者, A组(实验组)用5#椎管内麻醉针直接穿刺行蛛网膜下腔麻醉, B组(常规组)用16#硬膜外麻醉针引导5#椎管内麻醉针穿刺。两组患者在年龄、体重、性别等一般资料方面比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 麻醉方法 患者术前常规禁食水8 h, 术前0.5 h 肌内注射鲁米那2 mg/kg(最高100 mg), 阿托品0.015 mg/kg(最高0.5 mg),对合作不佳的幼儿术前10 min给予氯氨酮针5 mg/kg肌内注射。患者入室后常规吸氧, 监测SpO2、血压、心电图, 晶胶比1.5:1补液。右侧卧位常规消毒、铺巾, 在L3~4或L4~5间隙行腰椎穿刺。A组用5#注射针头局部麻醉、破皮至皮下组织, 用5#穿刺针直接穿刺, 突破黄韧带时有突破感, 继续进针3~4 mm突破硬膜、蛛网膜至蛛网膜下腔, 回抽有脑脊液时,依年龄、体重不同, 注入0.5%布比卡因注射液0.5~2 ml。如果突破感不强时, 可进针至出现骨质感, 回退4~6 mm, 回抽有脑脊液时, 注入局麻药。B组用7#注射针头分层局部麻醉至黄韧带, 20#针头破皮至皮下组织, 16#穿刺针穿刺至硬膜外腔, 引导5#穿刺针至蛛网膜下腔, 回抽有脑脊液时, 依年龄、体重不同, 注入0.5%布比卡因注射液0.5~2 ml。改仰卧位或截石位, 剖宫产、阑尾炎手术维持麻醉平面在T6水平以下, 其他手术麻醉平面维持在T8~10水平以下。穿刺失败改其他麻醉方法的, 不计入统计。术后次日随访并记录穿刺时的NRS评分, 见表1。

1.3 统计学方法 用SPSS18.0统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差( x-±s)形式表示, 实施t检验;计数资料以率(%)形式表示, 实施χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

表1 穿刺时的NRS评分( x-±s, 分)

2 结果

2.1 5#椎管内麻醉针直接穿刺行蛛网膜下腔麻醉, 可显著降低患者穿刺时的疼痛感。这和5#穿刺针的横截面积小于16#穿刺针横截面积有关。5#穿刺针横截面积为0.2 mm2, 而16#穿刺针的横截面积为2 mm2, 两者横截面积相差10倍。

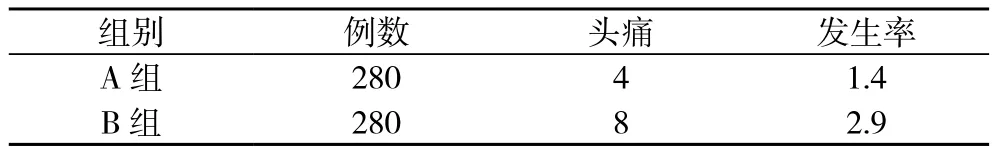

2.2 A组与B组腰麻后1周头痛的发生率比较差异无统计学意义(P>0.05), 但B组有5例出现腰麻针刺破硬膜的情况,其中4例发生了难治的顽固性头痛。A组可避免这一并发症。见表2。

表2 麻醉后1周头痛情况比较(n, %)

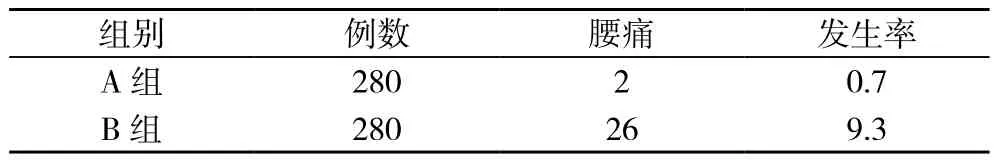

2.3 A组腰麻后1周腰痛的发生率显著低于B组, 两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。这与5#穿刺针横截面积小,穿过组织时造成的损伤小有关。见表3。

表3 麻醉后1周腰痛情况比较(n, %)

3 讨论

3.1 5#穿刺针直接穿刺行蛛网膜下腔麻醉, 可显著降低患者穿刺时的疼痛感, 减轻麻醉后腰痛的发生率, 避免硬膜外麻醉针穿破硬脊膜的风险。但是, 5#穿刺针直接穿刺行蛛网膜下腔麻醉, 因5#穿刺针较细, 硬度低, 穿刺时穿刺针易于弯曲, 必须用特殊的穿刺方法, 即左手在前, 在离皮肤4~6 mm处捏紧针体向前用力, 右手在后, 保持穿刺针的平直, 左手靠近皮肤时, 再向后退4~6 mm, 如此反复, 尽量减少用力点与皮肤的距离, 保持穿刺针的平直。在感觉突破黄韧带后,缓慢进针6 mm左右, 可有第二次突破感, 再进针3 mm, 停止进针, 抽出针芯, 回抽有脑脊液, 即可注药。如果突破黄韧带后无第二次突破感, 可进针10 mm停止进针, 回抽测试是否到蛛网膜下腔;也可进针到出现骨质感时回退3 mm测试。在穿刺过程中, 如果进针困难需要调整进针方向时, 一定要把穿刺针退到皮下再调整方向, 在穿刺过程中, 一定要保持用力方向与穿刺针轴线一致, 如果出现穿刺针折弯现象, 一定要果断放弃用5#穿刺针直接穿刺行蛛网膜下腔麻醉, 改常规穿刺或其他麻醉方法。以作者培训经验, 一般有经验的

麻醉医师, 经3~4次带教后, 都可独立操作。

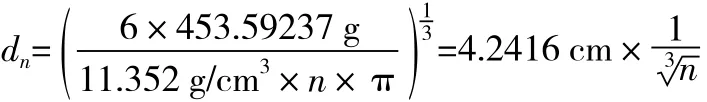

3.2 关于穿刺针G与#的关系[1,2]“#”是中国国标的表示方法, 是穿刺针外径的毫米数乘10的数值, 如5#, 表示外径为0.5 mm的穿刺针。“G”是外国厂商的习惯用法, 是从枪管的口径延续而来, G(gauge)(口径)是一个计算值, 计算公式为:

也就是说G(口径数)越大, 其内径越小。

“G”与“#”的换算公式为:20~30 G穿刺针(36-相应的G号)/20, 约为进口穿刺针的毫米数, 1 G-19 G差约为0.2 mm, 计算公式为(24-相应的G号)/5。5#穿刺针相当于26 G, 16#穿刺针相当于16G, 使用5#椎管内麻醉针直接穿刺行蛛网膜下腔麻醉可显著减少蛛网膜下腔麻醉后的头痛、腰背痛的发生。

[1] 邓新晶, 刘峰.关于进口穿刺针“G”单位的讨论.中国医疗设备, 2006(11):100.

[2] 田静茹, 郭素兵, 张梅, 等.微创腰麻穿刺用于外阴白色病变聚焦超声治疗非住院观察.实用医学杂志, 2013, 10(29):1691.

2014-06-25]

453500 河南省新乡市原阳县人民医院