利用CAP方法快速计算云南地区中小地震震源机制解

2014-09-05杨军苏有锦陈佳叶泵李孝宾金明培王宝善

杨军 苏有锦 陈佳 叶泵 李孝宾 金明培 王宝善

1)中国地震局滇西地震预报实验场办公室,云南省大理市洱海公园滨海大道 671000

2)云南省地震局,昆明 650224

3)中国地震局地球物理研究所,北京 100081

0 引言

通常认为,中小地震的震源机制易受局部地质构造条件的影响,因而用单个中小地震震源机制解的力轴来代表该区的区域构造应力场方向是不适宜的。但是,大量中小地震的震源机制解的优势结果可以反映区域构造应力场的特征,单个地震的震源机制解可反映出在构造应力场作用下地震断层活动的性质,多个地震的震源机制解可反映出较大区域内的平均构造应力状况(张建国等,2009;龙海英等,2007;林向东等,2010、2011、2013),快速确定中小地震震源机制对于地震应急处置和减轻区域地震灾害也有重要的现实意义。

随着我国区域台网的逐渐增多,确定频繁发生的中小地震震源机制解,提供区域构造活动和应力场作用的重要约束信息,正逐渐成为地震台网拓展应用功能的主要方向之一(张项等,2010),而虚拟台网技术在地震监测预测工作中的应用已很普遍。

震源机制解的计算方法较多,其中由Zhu等(1996)发展的剪切-粘贴方法CAP(Cut and Paste)是应用较为广泛的方法之一。CAP方法是一种全波形反演方法,具有对速度模型及介质横向不均匀性依赖不高的特点(Zhao et al,1994;Zhu et al,1996;郑勇等,2009;龙锋等,2010)。郑勇等(2009)利用中国国家数字地震台网和区域地震台网的波形记录,采用CAP方法获得汶川地震强余震(MS≥5.6)震源机制解,吕坚等(2012)利用四川台网、区域台网、陕西区域台网、四川水库台网和震后架设的流动台网的资料,采用CAP方法研究了汶川余震序列北川北段的震源分布特性与破裂复杂性,刘杰等(2013)利用四川台网的地震波形资料,采用CAP方法计算了芦山地震的震源机制解,谢祖军等(2013)利用四川及周边省市区域近震波形数据及IRIS的远震波形数据,采用CAP等方法对芦山地震的震源机制解进行了计算,并分析了近震资料、远震资料及两者联合反演等情况下计算结果的差异性。

目前中小地震的震源机制解甚难实现自动化处理,需要一定的人工干预来得到准确的中小地震震源机制解。尽管如此,国际上越来越多的地震台网已开始实现基于地震波形拟合来近实时地确定中小地震震源机制解,如在南北加州、欧洲地中海和台湾等地区的实践(张项等,2010),刘薇等(2012)在青海大柴旦6.4级地震的余震震源机制中亦有过应用研究。本文以下关虚拟台网为例,通过实例探讨结合虚拟台网技术及CAP方法快速产出云南地区中小地震震源机制解的方法及其实际应用。

1 资料及CAP方法

1.1 资料

计算云南地区中小地震震源机制解的资料来源于下关虚拟测震台网的准实时数据,下关虚拟测震台网基于云南信息节点的网络平台,利用广东省地震局台网中心开发的测震软件JOPENS接入了云南台网48个固定台站、8个四川台网、2个贵州台网的固定台站数据及下关测震台网5个固定台站等的准实时数据,台站分布见图1。本文利用虚拟台网产出的准实时数据,计算了2013年2月~2014年2月云南地区MS≥3.0的中小地震震源机制解共64例,并及时发布至云南省防震减灾网进行信息共享,使云南地区中小地震震源机制解的计算工作应用到台网日常工作中。

1.2 CAP方法概述

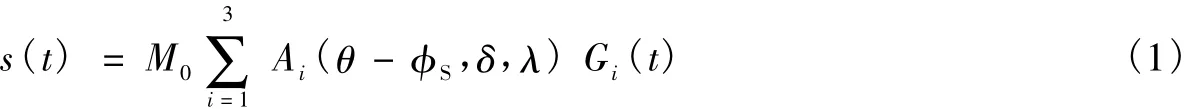

CAP方法相比以往的P波初动、体波反演或面波反演而言是一种全波形反演方法。它将宽频带地震记录分成Pnl和面波2个部分进行反演并允许二者相对浮动,在适当的时间变化范围内,搜索出合成地震图和观测地震图全局差异最小的震源机制解。CAP方法具有对参与反演的台站数要求不多、方位角分布不需太均匀、反演结果对速度模型和地壳结构横向不均匀性依赖较小的特点,目前国内的一些研究结果充分证明了CAP方法在震源机制解与地震矩心深度研究方面的有效性与可靠性(Zhao et al,1994;Zhu et al,1996;郑勇等,2009;龙锋等,2010)。CAP方法的主要原理为:任意一个双力偶震源的理论合成位移s(t)可表示为

图1 下关虚拟台网台站分布

式中,i=1,2,3时分别对应垂直走滑、垂直倾滑和45°倾滑等3种最基本的断层类型;Gi为格林函数,Ai为射线系数,θ为台站方位角,M0为标量地震矩,φS,δ,λ依次为所求震源机制解的走向、倾角和滑动角参数。

反演过程中,以合成地震位移s(t)与观测地震位移u(t)一致作为判断标准

可定义一个如下的误差目标函数来衡量s与u的差异

式中,r为震中距,r0为选定的参考震中距,p则是考虑到几何扩散因子对地震波形的影响而采用的指数因子,它使得地震的矩震级大小较为可靠,经参考前人研究的经验(吕坚等,2012;郑勇等,2009),选取在一般情况下体波可给定p=1.0、面波p=0.5。

2 计算流程

2.1 数据的准备

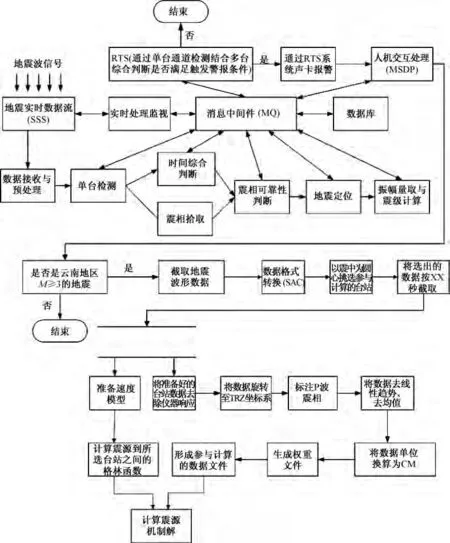

虚拟台网中的RTS报警模块会对地震波形数据进行实时监测。当地震发生后,地震波形数据进入数据流服务器,RTS对波形数据进行检测,如果符合预先设置的条件时RTS模块发出报警。值守人员会及时对数据进行处理,在约5分钟内能得出地震的初步参数,再根据地震震级大小及震源位置判断是否要计算震源机制解。目前云南地区中小地震的常规产出选取MS≥3.0的省内地震开展震源机制解计算。将提交到系统中的地震波形事件以Seed格式转出,然后转换为SAC格式,依据定位结果初步选取采用的台站数据,具体的流程见图2。

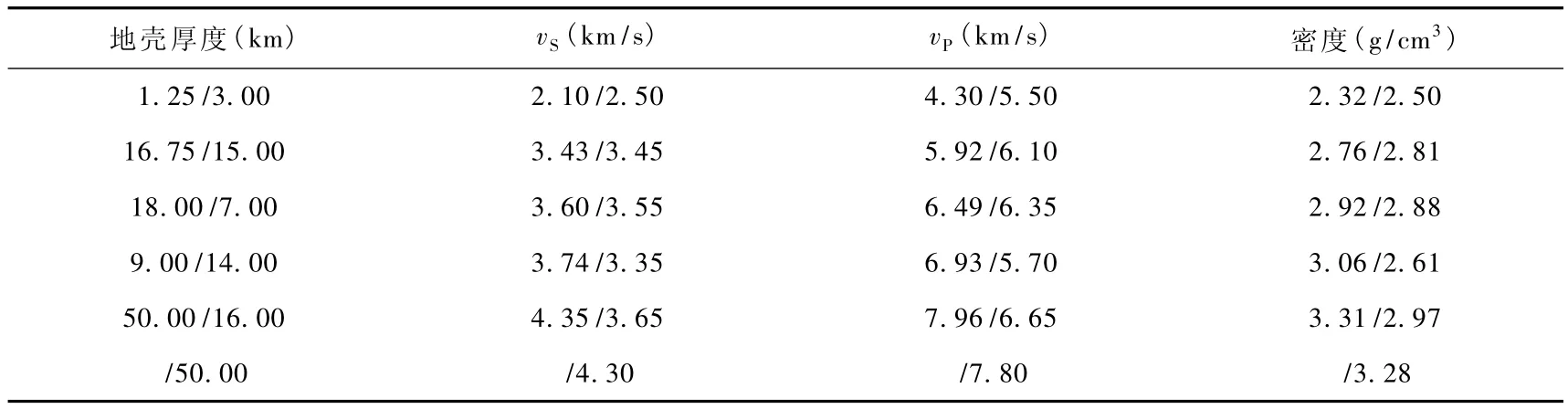

2.2 速度模型的选取及格林函数的计算

地震震源参数的解算都是基于合理的地壳模型基础之上,地震引起的位移一方面依赖于地震震源,另一方面依赖于包括场地条件在内的地震波传播路径。为了得到真实的震源信息,只能针对具体问题取实际传播路径的合理近似(刘薇等,2012),本研究参考了云南地区人工测深的研究结果(胡鸿翔等,1986;张中杰,2005;林中洋等,1993;王椿镛等,2002)采用水平分层模型(表1)。实际计算过程中我们根据云南地区地壳由南向北逐渐增厚的特点,分别在计算过程中根据震源位置采用45km或55km的地壳速度模型,采用频率-波数积分(F-K)的方法(Zhu et al,2002),计算出台站与震源位置之间的格林函数。由于此项工作的尝试才刚刚开始,还未建立云南地区完整的格林函数库,所以每次计算过程需要单独计算格林函数,这也是需要后续改进之处。如果平时建立了完整的格林函数库,会使产出中小地震震源机制解的时间更快速。关于格林函数库的方法已成功应用到南加州地震台网中小地震震源机制解的测定中(张项等,2010),刘薇等(2012)在青海大柴旦6.4地震的余震震源机制中也曾尝试使用过。在震源机制解的反演过程中,首先将观测数据去仪器响应得到地动位移,再旋转到径向、切向和垂向,为了消除速度结构横向变化的影响,我们将波形分解为Pnl和面波2部分,将这2部分分别通过0.05~0.2、0.05~0.1Hz的4阶Butterworth带通滤波器来压制噪音(郑勇等,2009),理论地震图采用与实际观测图相同的分解、滤波规则。

表1 地壳速度模型

3 计算结果分析

3.1 计算速度分析

目前下关虚拟台网开展的中小地震震源机制解的整个计算过程需要约45分钟:其中数据准备约10分钟;速度模型的准备及格林函数的计算约25分钟,在这个过程中同时完成数据的处理及P波到时的标注等准备工作;计算震源机制解约5分钟,其后对计算结果进行分析处理和发布约5分钟。从整个时耗过程可以看出,耗时最多的环节在于格林函数的计算和P波到时的拾取,故今后建立格林函数库和实现P波到时拾取全自动化应是促进中小地震震源机制解快速产出的重要环节,通过改进这2项技术,可使计算时间节省约20分钟左右,届时整个中小地震震源机制解的产出可以控制在25分钟以内。

图2 下关虚拟台网中小地震震源机制解计算流程图

3.2 计算结果分析

3.2.1 计算结果对比检验

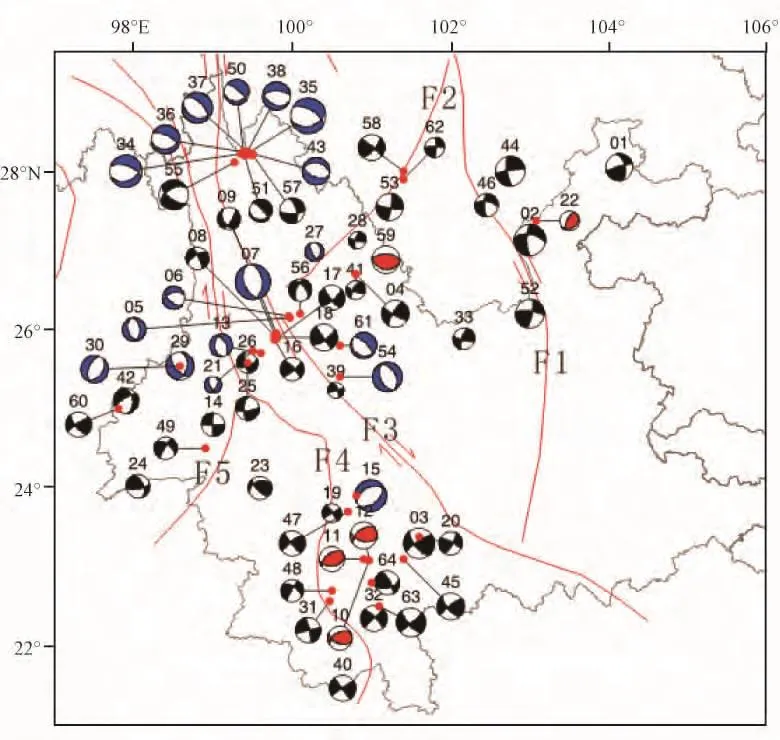

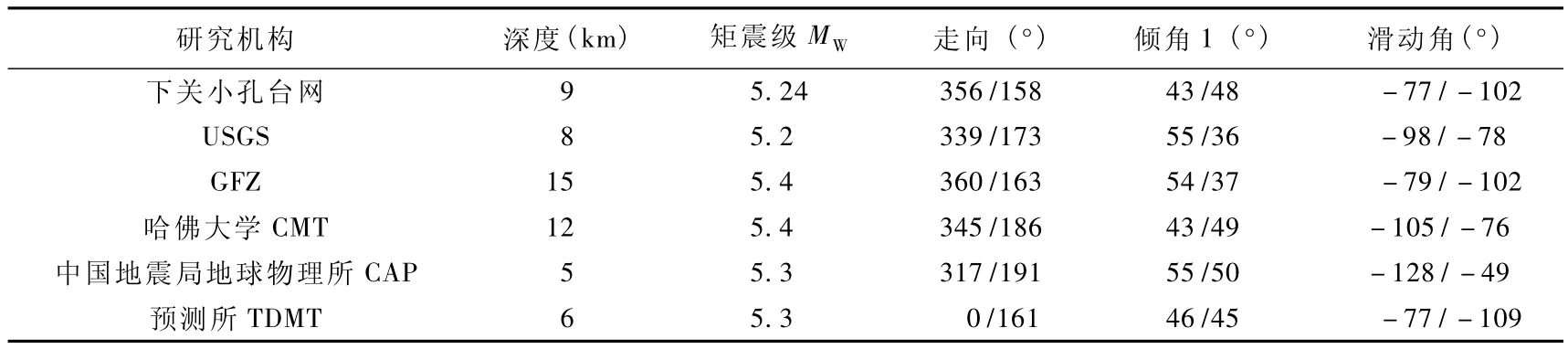

基于CAP方法,我们计算了2013年2月~2014年2月期间云南地区中小地震震源机制解共64个(图3)。为了检查结果的可靠性,本文以洱源5.5级地震为例(表2),将震源机制解结果与USGS、GFZ、中国地震局地球物理研究所等研究机构给出的结果进行了比对,结果显示下关台网采用CAP方法得出的震源机制解与上述3家研究机构给出的结果较为相近。由于各研究机构使用的台站数据、速度模型和计算方法等不同,其结果会存在一定差异,但总体来看结果较为一致。实际计算过程中我们选取以震中为圆心200km为半径范围内的台站数据进行计算,为了使中小地震震源机制解的结果更加可靠,我们要求绝大多数的Pnl波及面波相关系数高于75%,而实际应用中部分相关系数高于90%。

虽然本文所计算时间段仅为1年,中小地震震源机制解数量上还相对较少,但这些中小地震集中分布于川滇菱形块体与印支板块,其结果对区域地震类型和应力场分布有一定的指示意义。另外从中小地震震源机制解类型(图3)来看,云南地区地震主要以走滑为主,但在香格里拉和洱源地区分布有少量正断层地震,这与云南地区的其它研究结果(吴建平等,2004;赵小艳等,2009)较为一致。

图3 云南及邻区MS≥3.0地震震源机制解

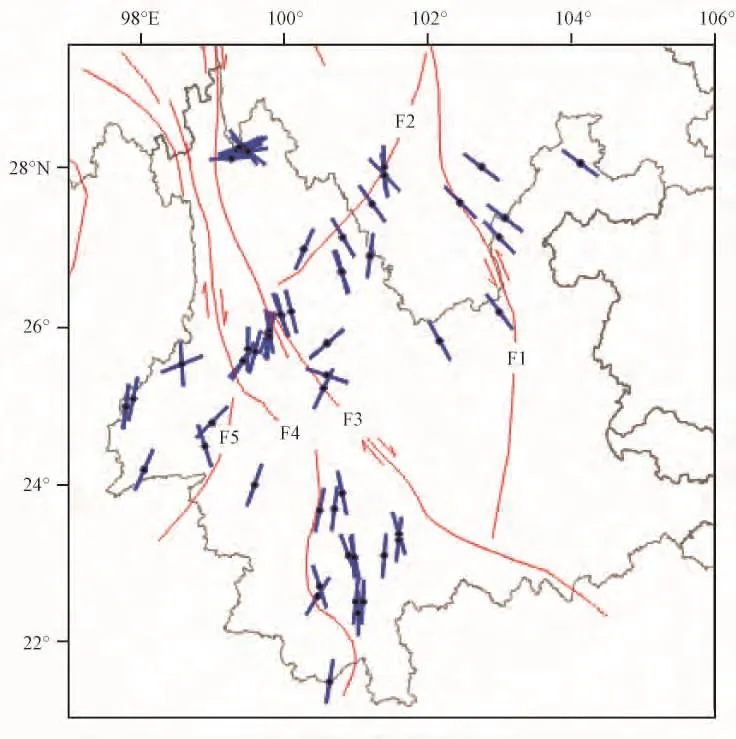

图4 中小地震P轴主应力方向(F1~F5同图3)

表2 下关台网给出的洱源5.5级地震震源机制解与其他科研机构给出结果的对比

3.2.2 计算结果分析

由于下关虚拟台网开展云南地区中小地震震源机制解常规产出到2014年2月约1年的时间,在此期间我们共计算了64例中小地震的震源机制解(图3),主要分布于川滇菱形块体、印支块体和滇西块体。以鲜水河、安宁河、则木河及小江断断裂为东边界,红河断裂为西边界的川滇菱形块体,丽江-小金河断裂将其划分为南北两区(皇甫等岗,2010)。在本文研究的中小地震震源机制解的计算区域及时段内,川滇菱形块体的南区P轴主应力方向主要表现为北北西-南南东方向(图4),与该区域内中小地震反映的应力场方向较为一致,地震类型主要表现为走滑型。而北区的震例主要由2013年8月28日云南香格里拉、德软-四川得容M5.1和8月31日M5.9地震及其余震组成,其地震类型以正断层为主,同时有少许兼走滑的中小地震存在,P轴主应力方面以北东东-南西西为主(图4),同时也有2个方向截然相反的余震;在相继2个强震发生后的较短时间内,其强余震的地震类型与2次强震基本保持一致。而到后期,开始有余震呈走滑型出现。造成川滇菱形块体震源机制解主压应力南北差异的主要原因可能与川滇菱形块体南南东向的运动及在北纬28°N附近区域的主压应力场和张应力轴均存在较大变化(皇甫岗等,2010;吴建平等,2004)有关。

而以澜沧江断裂、金沙江-红河断裂为界的印支块体(胡家富等,2003),研究时段内中小地震P轴应力场方向主要表现北北东-南南西,震源机制解的类型主要表现为走滑型,但其中部洱源地区则以正断层为主。云南地区现代地壳运动一般被认为一直承袭着上新世以来的基本格局,即印度板块与欧亚板块的碰撞不仅对地壳的垂直运动起着重要的作用,而且对断裂活动方式及各块体的水平运动也起着控制作用,云南地区各活动断裂的运动特征虽然复杂,但多以水平运动为主(胡家富等,2003)。研究结果显示在洱源地区分布有少量正断层,这可能与川滇菱形块体在向南滑移过程中南部边界受到一定的阻挡,造成介质的差异运动和较复杂的局部应力场有关。

而澜沧江断断裂以西的滇西地区,地震样本数量较少,中小地震主要表现为走滑型地震,区域主压应力场方向较为分散,这也反映了中小地震发震的复杂性和多样性。

4 结语

确定中小地震震源机制解已成为区域数字台网面临的紧迫任务,发展自动化或半自动化的中小地震震源机制解确定方法以提供较可靠的分析结果,是有效利用地震台网记录拓展信息功能的重要途径。随着中小地震震源机制解结果的不断积累,将为研究区域构造应力场的变化及地震活动性方面的前兆异常提供大量资料,从而服务于区域地震监测预测工作。利用CAP方法常规产出云南地区中小地震震源机制解是本文在云南地区的一次尝试,在实际操作中震后45分钟能够给出中小地震的震源机制解;本文计算的64个中小地震震源机制解显示云南地区震源机制解以走滑为主,但在香格里拉和洱源一带有少量正断层分布,从文章涉及的川滇菱形块体范围来看,在其北部P轴应力场方向主要表现为北北西-南南东,北部表现为北东东-南西西,印支板块P轴主应力方向主要以北北东-南南西为主,滇西地区的应力场分布较为分散。