离婚调解话语中男女权力失衡问题研究

2014-09-04李祥云宋成方

李祥云 宋成方

(1.中国海洋大学 外国语学院,山东 青岛 266100; 2.对外经济贸易大学 商务英语与跨文化研究中心,北京 100029)

随着中国社会政治、经济改革的纵深发展,以婚姻为纽带的家庭关系开始受到前所未有的冲击,并直接导致了多年以来逐步上升的离婚率。其中有相当一部分的离婚是通过人民法院这一司法途径来处理的。在审理过程中,人民法院一直坚持“调解为主,审判为辅”的原则。根据婚姻法相关的司法解释,调解为人民法院审理离婚案件的必须程序,尽可能让双方当事人消除对立情绪,减少或避免新的纠纷,同时也有利于子女的抚养,有利于社会的和谐与安定。另外,调解还能够减少诉讼时间,降低诉讼费用,给当事人更大的选择空间,从而有利于离婚协议的达成和顺利执行。值得一提的是,调解在法官内部也颇受欢迎,因为它不仅减轻了法官工作量,而且不易产生上诉,帮助法官减少错案追究等绩效考核方面的风险。

然而,在实际的操作过程中,离婚调解还是暴露出一些问题。本文通过对四个案例进行语言学分析,结合男女双方权力的社会因素对比,认为在一个女性整体仍然弱于男性的社会背景下,当前的法庭调解在一定程度上延伸了女性的弱势地位,没能有效地均衡男女权力,在一定程度上背离了法律的公正理念。

一、法律语言学的女性权力研究

在法律语言学领域,一些学者揭示了法庭庭审互动过程中可能受害的权力弱者,比如证人(Danet & Kermish[1];Danet[2])、儿童(Brennan[3])、少数民族 (Eades[4])、妇女(Henderson[5];Matoesian[6])等。女性权力的研究主要集中在离婚调解和强奸案件上,因为只有在这些类型的案件中女性才会密集地出现。对离婚调解的研究相对比较少,比较突出的有Conley & O’Barr,[7]Bryan,[8]Grillo。[9]需要指出的是,上述三位学者的研究并没有将法庭互动进行完整的录音和转写,也没有进行细致的语言特征分析。

在20世纪90年代国内才有学者开始涉及法律语言学的研究。在初期,主要的研究对象为法律法规以及法律文书的描述和规范性研究,如陈炯、[10]王洁、[11]李诗芳、[12]杜金榜和吴远平等。[13][14]随着语言转向潮流的到来,针对法庭互动的研究也逐渐增多,如廖美珍、[15]余素青,[16]而与权力相关的研究也相继出现,如杨敏和吕万英。[17] [18]

但是国内关于离婚诉讼中女性权力的研究尚没有出现,主要是因为中国的审判方式是纠问式的,因此权力的话语研究突出地围绕法官的权力展开,而关于性别权力的不平等研究则较为少见,即使有,也主要从社会学和法学的角度进行,如周安平。[19]另外离婚官司涉及个人隐私,它的审理不像其他案件那样面向大众,导致很少有学者去探讨这一领域。

二、社会生活维度的权力对比

本文的权力是指日常交际中人与人的社会关系,意味着一方将自我意志强加给别人的一种可能性。权力的存有和实施都与他人相关,从根本上说就是基于社会关系之上。仅就本文所涉及的离婚调解来说,配偶一方相对于另一方拥有的权力往往体现为该方拥有比对方更多的资源。

Bryan和Hughes指出,[8][21]这些资源大致分为两类:有形的和无形的。有形的权力属经济物质类,包括婚姻双方的收入状况、家庭财产以及房产等等;无形的权力则体现在男女双方各自的教育文化水平、职业与社会地位、对配偶的情感依赖程度以及男女双方角色关系的积久观念等等。婚姻中不存在绝对的权力均衡,权力失衡也不意味着强势一方就会对弱势一方形成压力或者造成威胁,也不一定就会产生婚姻危机。即使婚姻出现危机,在经济和社会地位占优的一方也有可能在具体权益的分割上做出大的让步。但是,总有一些婚姻不得不通过司法途径来解决。

在司法调解过程中,权力失衡却有时得以延续,甚至于损害弱势方应得的权益,因为强势方在离婚诉讼过程中有意或无意地从自身所握有的资源中获益。另外,如果调解法官没有意识到离婚双方的权力差异,也没有尽可能地减小这种差异对调解过程以及结果的影响,那么就会影响裁决的公正性。

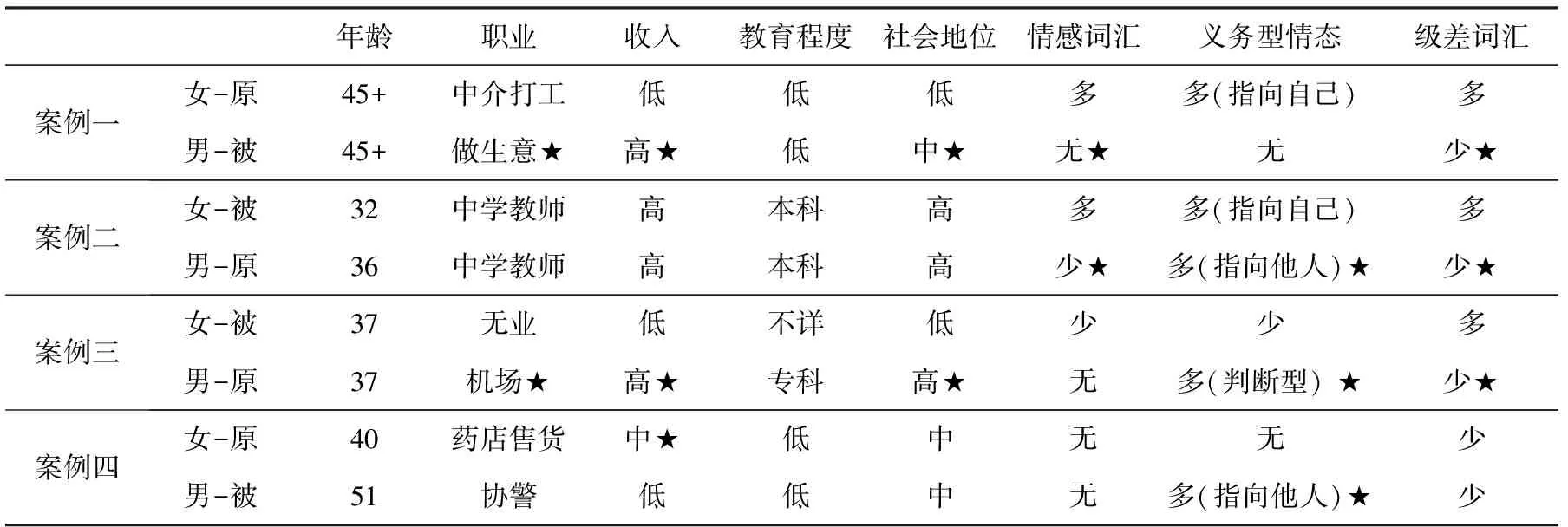

本研究的对象是四例婚姻调解,其中有两例男方为原告(案例二和三),另外两例女方为原告,双方的权力对比情况大致如下:

案例一:该中年夫妇的女儿已经成年,丈夫开了一个装潢公司。作为原告,妻子下岗多年,在一家房屋中介打工。因为收入低,妻子需要向丈夫讨要生活费,但常常遭到刁难。女方谴责丈夫只顾个人享乐而对家庭不管不顾,经常不回家。男方不打算离婚,针对财产和债务分配无法达成一致。

案例二:这对年轻夫妻均为某中学的任课教师,丈夫为原告,儿子已有三岁。双方文化程度相当,收入基本一致。为了增加收入,该夫妻还租了套房子干家教。有了孩子以后,妻子更多地负责照看孩子,丈夫在外挣钱。妻子疲于家庭和工作的压力,性格日益焦躁,不满丈夫对自己越来越冷淡,因此出现摩擦。丈夫常常出口骂人,妻子不甘示弱还会动手,冲突逐渐升级。双方均同意离婚,但对孩子的监护存在分歧,妻子愿意放弃其中一处房产的分割来换取孩子的监护权。

案例三:离婚官司中的原告为男方,在机场工作,而全职妈妈则长期在家照顾年幼的儿子,只是在婚姻出现危机后才开始打工,收入大大低于丈夫。双方的文化程度相当。离婚原因在于男方有外遇,但女方无论在经济和情感上都依赖丈夫,拒绝离婚。男方则要求进行房产评估和拍卖,和女方平均分配。

案例四:夫妻双方收入均不高。作为原告,妻子在药店打工,月入千元左右,丈夫作为协警收入还要更低。丈夫在外欠有债务,家庭的支出完全依靠妻子。另外,男方不关心家庭,经常酒后对女方实施家庭暴力。双方均同意离婚,但在仅有的一套小居室的分割上无法达成一致。

从上述四个案例中可以看出,丈夫都具有或多或少的优势。在第一和第三两个案例中,丈夫们在事业、收入和社会地位方面占有绝对优势。第一位妻子承担家务,还需要经常乞求丈夫贴补家用。第三位妻子不仅在经济上,在感情上更依赖丈夫,不愿意和犯了错误的丈夫离婚。第二例中的权力差距不太明显,无论是职业、收入还是社会地位夫妻双方基本一致。但妻子承担了大部分的家务,还要做好本职以及兼职工作,负担大于丈夫。双方均要求孩子的抚养权,但母亲更为迫切,甚至愿意放弃一处房产的分割来换取孩子的抚养权。在最后一个案例中,妻子在职业、收入和社会地位方面并不差于丈夫,但她却需要自己挣钱支撑整个家,还需要给丈夫偿还外债。更关键的是,她在婚姻生活的早期就开始遭受丈夫的家庭暴力。

三、调解话语的权力对比

权力是通过语言这一重要媒介得以体现的。话语与社会、话语与意识形态之间的关系是批评话语分析所关注的基本问题,而权力则是这些基本问题的核心点。在过去的几十年里,批评话语分析在语言学和社会学等领域有了很大的发展,比如Fairclough明确揭示了语言与社会的内在关系,认为语言渗透于权力之中,并服务于权力斗争。[22]

他的三维研究模式认为话语分析应该在三个维度上展开,[23]包括分析对象(文本)、对象的生成和接收过程(话语实践)以及控制这些过程的社会文化条件(社会实践)。Fariclough提出了批评话语分析的三个步骤,即描写、阐释和解释。对文本的描写主要涵盖了文本内容以及语言形式,包括词汇、语法、语义以及语篇组织等。对于话语实践的阐释则解析文本的产生是如何利用已有的话语和题材,以及文本的接受又如何受到已有的话语和题材的协助。社会实践则将话语与意识形态相结合,分析话语本身对于话语秩序以及社会实践(尤其意识形态、权力和霸权等)产生什么样的影响。

本文将借鉴系统功能学者Martin的评价理论的情感维度进行分析。作为人际意义研究的新拓展,评价理论是“关于评价的—即语篇中所协商的各种态度、所涉及的情感的强度以及表明价值和联盟读者的各种方式”。[24](P23)虽然主要考察的文本对象在词汇语法层面,评价理论实际是基于语篇语义层面,考察与价值观密切相关的语言表达,因此能更好地揭示语篇的意识形态。评价资源根据语义可分为态度、介入和级差三个系统。态度系统又分为情感(评价感情)、判断(评价行为)和鉴赏(评价事物)三个子系统。情感是评价系统的核心,态度表达首先通过情感体现,即使是最可观的态度也包含一定的情感因素。介入是语言使用者对所说或者所写内容在责任和义务上进行承担的手段,级差则是对态度介入程度的分级资源。

(一)情感词汇的对比

情感的语言表达形式多样,如动词、形容词、名词和短语等等,也可以用字面上或比喻的方法来表达。情感的分类如人们经常提到的喜、怒、哀、乐、愁、悲等等。被社会广泛认可的男性形象往往是勇敢、沉着、富有闯劲,而女性则常常被期望成为性格温柔的贤妻良母。女性被认为比男性更加情绪化和多愁善感。但这一特点常常被认为是非理性和脆弱的表现。本节将对比男女双方情感的语言表达差异,尝试分析差异的存在是否对于整体的法庭互动和诉讼产生影响,男女双方是否因为情感的差异受到不同的对待。

在第一个案例中,丈夫语言上没有情感的表达,妻子则多次伤心哭泣,还因为愤怒而无法流利地进行表述,如:“气得我……叫他气得我脖子里面长了个,就是瘤子。……我没办法说,我一激动我就忘,我静下心来我就想起来了,是吧。”因为情绪激动,该妻子的叙述不连贯,甚至前言不搭后语,不能通畅地回答法官的问题,因此受到了法官的多次打断和敦促:“法院不会每件都听你说。……什么意思啊,你直接说明白行了,你不用陈述那么多事!”

在第二个案例中,丈夫的情感词汇多用来形容自己性格生猛的儿子、诧异的丈母娘以及具有攻击性的妻子,而不是他自己:“我们孩子怕狗的,但不怕人。见了谁都敢打,跟谁学的?骂得俺丈母娘一愣一愣的。” “给我打了好几次电话,说她很火。”妻子则比丈夫使用了更多的情感词汇来形容自己的心境,如“草急”、“上火”、“发懵”、“不敢”、“怕”、“担心”等,其中“怕”以及同义词出现频率很高,如:“我都不敢上。……我就怕发生冲突。”另外,在整个调解过程中,妻子哭了至少三次,尤其当法官询问她是否同意放弃孩子的抚养权时候。因为没有很好地控制情绪,她被多次打断甚至呵斥:“不要讲因为所以了,好不好?!……用咱土话说,你也不是善茬儿,差不多就行了!”虽然男方也被打断,但他仍坚持表达完自己的想法和意见,明显更不服从法官的意见和要求。

在第三个案例中,作为原告的丈夫话语简短,基本就用几个字来回答问题,没有主动沟通,也没有情感词汇的出现。全职在家照顾孩子的母亲,在经济上完全依赖丈夫,在情感上也无法接受离婚。说话显得无力,没有自身情感的宣泄,没有痛苦,没有愤怒也没有沮丧,只是希望丈夫离开第三者回归家庭:“每次他回来,孩子都很高兴。……说他们有婚外情,我当时挺懵的。”

在第四个案例中,妻子收入多些,并且要给丈夫偿还赌债,但还是经常在丈夫酒醉后受到家庭暴力。然而,妻子没有使用任何情感词汇来表达自己的愤怒和焦虑,丈夫亦是如此。

在四个案例中,所有的妻子都有哭泣行为,基本都显得沮丧和无助。对于她们来说,哭泣是一种宣泄。然而,这种行为在调解过程中并不为法官所接受,多次受到呵斥和制止,从一定意义上来说女性的这种“弱者气质”反而让她们在法庭上二次受害:“你哭啥?哎呀,真是的!哭也不是现在哭,好不好?回去哭去!你一直这样哭,我们怎么办?怎么再往下进行?”第一和第二个案例中的妻子也使用了表达愤怒的词汇,但都是来表述自己心情的状况,但第二个案例中的妻子愤怒情绪强烈,口吻严厉,当该夫妇发生激烈争执的时候,法官进行了制止,尤其对于女方的“强悍”不满:“用咱土话说,你也不是善茬,差不多就行了……你说你动不动就去打人,你嫁谁去,啊,你?……你还给我犟!”实际情况是丈夫也在不停地和妻子进行争吵,且没有配合法官的劝解和制止。因此,可以看出,法官认为女性就应该温柔顺从,难以接受女当事人的不配合行为。

(二)介入的义务型情态对比

胡壮麟等指出,[25](P326)介入包括语篇和作者的声音来源的语言资源,如单声和多声。多声是明确表示存在另一种意见的言语,在词汇语法上包括投射和相关的表示声音来源/直接引语的结构、情态动词、情态和评价附加语以及相关形式等等。情态可以分为认知型情态,证据型情态和义务型情态。义务型情态(deontic modality)明确表达说话人对于义务责任的主观意见,暗示着可能存在其他不同的意见,因而属于多声的。另外,因为涉及义务责任,该类词汇对于权力的辨析就有着很强的指示功能,如:“这是你应该做的。”说话者通过应该这个词表达了其对某一行为的责任判断,凸显其身为判断者的权力地位。在汉语中,表达该情态的动词有“应该”、“必须”、“得”、“要”、“让”、“可以”、“允许”、“有必要”、“要求”、“别”等等。

在第一个案例中,妻子使用的情态词汇最多,但大多数都是来表达她认为自己应该做的,或者申请法庭的允许来发言,而丈夫基本没有使用该类型的词汇:“我得回家拿本子看看。”“我还想说一个,可不可以?”

第二个案例中也是妻子使用了更多的情态词汇,但大多数词汇都是指向自己,而不是命令别人:“XX小区的那个房子我不能给他,我得和我爸爸确认一下。”“我说我没有钱我得打电话。”丈夫则使用了更为直接明确的词汇来反驳法官:“当然,你不信也可以。”“法官,你别这样说我!我不认可。你们,你得让我说话。”另外,对于妻子也是如此:“这个好(具体指爱孩子)吧,得建立在理智的基础上。”

在第三个案例中,无业在家的妻子仅仅使用了一次该情态词,而且是陈述自己对第三者的话,录音语料流露出恳请的口气:“你不要破坏我们家庭。”丈夫的措辞则很好地表现了二者到底谁是做决定的人:“这样分就行了。”“这个应该可以,我知道法院应该可以查,法院出文件就可以查。”

第四个案例中的丈夫不仅使用了更多的义务型情态动词,还频频否决法官提出的建议:“那不行,那不行!……别,我这会儿回去还有事,我得去搬家。”对于妻子,他更是用命令的口气:“别回去把油藏起来再!……回家告诉你不准告诉孩子离婚啊!”

在上述四个案例中,第一个案例中的夫妇没有在义务型情态动词的使用上显示出权力的差异,其他三个案例则突出地体现了男方在该维度的强势。他们不仅用此类动词要求和命令妻子,甚至也指向法官。本文的第四节列举了该四例案件中夫妻双方在收入和工作等维度上的对比。其中第一个案例和第三个案例的妻子因为没有工作或者工资低而更多地依赖丈夫,第二个案例中的妻子和丈夫工作相同,但因为需要照顾孩子,所以更多的精力放在家里。第四个案例中的妻子虽然在外打工比丈夫挣钱多些,但长年忍受丈夫的家庭暴力。经对照可以看出,义务型情态的使用和夫妻双方物质权力的对比没有体现正相关的关系。从情态动词的维度来看,男性比女性显示得更为强势。

(三)级差的对比

级差主要是指对评价价值的强度分级,即语势(force),分为强势(upscaling)和弱势(downscaling)两个维度,如“有点”和“非常”。汉语主要通过副词来体现评价强度的等级。马真从意义角度划分,[26](P32)认为这些副词可以表达程度、范围、时间、否定、重复连续、语气和方式等等。

性别语言学学者Lakoff认为女性是弱势的,[27]在语言方面表现为使用更多的附加疑问句、空泛的形容词、最小应答、强化词和模糊限制语。其他学者,如Coates[28]也印证了女性比男性使用更多的强化词和模糊限制语。但Coates认为这些表达方式体现了女性的谈话技巧,表明女性是更为合作和贴心的沟通者。本文认为,正是由于历史以来女性地位多低于男性,才促使女性在互动过程中养成了合作和温柔的特质。

不同于审判的严格程序,调解程序往往更灵活,进行的场地多在法官的办公室。交谈方式也较为随意,允许双方当事人更多的倾述和情感的表达。因此可以预见双方当事人的话语更加贴近口语,也会出现相当数量的级差性词汇。

经统计,除了第四个案例,其他三个案例都表明女性使用更多的级差类的词汇。妻子们使用的词汇既有弱势的也有强势的。但突出的特点是,强势的词汇多为表达某类状况,而不是针对对方或者法官。例如,第三个案例中的妻子不愿意离婚,强势的级差词汇更多的用来形容家庭曾经的美好以及目前的糟糕:“婚后感情一直很好。”“我说孩子在家太孤单了。身体非常不好。”反观第四个案例,丈夫使用了大量的强势副词呵斥妻子,反驳法官:“纯粹胡说八道!全是胡说八道!那不,不可能,永远不可能!”他的妻子则使用了不少较为缓和的表达方式,如:“打掉孩子也挺可惜的。”“俺孩子从记事起差不多他在,就在山东路上吆喝”。

四、讨论

表格一对第二和第三节的分析进行汇总,详细列举了每个案例中男女权力差异的各个维度,其中任何一方相对占有优势的均被注上★。可以看到,第一个案例中的丈夫在五个维度强于妻子,第二个案例中的丈夫在三个维度强于妻子,第三个案例中的丈夫在五个维度强于妻子,只有第四个案例中双方实力相当。第一个案例和第三个案例中的丈夫在工作和收入等维度明显强于妻子,其语言使用上方面也是如此。第二个案例中的夫妇在同一个学校任教,但妻子承担了主要的家务。较其他妻子而言,虽然她的语言没有显示出对丈夫和法官攻击性,但较为强势。代价是她的这种相对强势受到了法官的多次不满和训斥。第四个案例中虽然妻子在工作和年龄方面有些优势,但在语言使用方面并没有体现。

表1 男女权力对比综合表

这种男强女弱的现象可以从几下方面解释:首先,根据中国社会普遍接受的婚姻搭配模式,女性倾向于找在工作、学历、收入等各个方面高于自己的男性作为配偶。另外,社会对于男性气质和女性气质有着约定成俗的认识,即女性是柔弱的,男性则需要刚强有力。在交际风格上也是如此。其次,夫妻离婚需要走司法程序,而不是到民政部门平静地办理离婚手续,意味着该婚姻的矛盾难以调和,争端多,让步少。经基层法院统计,目前离婚诉讼中女性原告所占的比例较高,基本达到七成。这也在一定程度上反映出在婚姻纠纷中,男方的过错也相对占主要部分,并且女方无法让男方做出让步而需要法院进行裁决。再次,男性在语言上的强势地位在以往的性别语言学研究者那里已有论证,本文的语料也进一步印证了该事实。

问题在于,在这四个调解案例中,男强女弱的状况在调解实践中受到延续,女性在一定程度上并没有维护好自身的合法权益:

(一)调解制度的设立是为了更和谐和更快地解决争端。需要一个中立的调解人对当事双方进行耐心的沟通和劝解,给双方充分的时间来表述,甚至是宣泄,而不是审判过程的冷冰冰的证据交换、激烈的控辩交锋以及法官的自身裁决。然而现实情况是,目前中国的基层法院法官每年面临大量的审判任务(如笔者采集语料的某区级法院,一位法官平均一年要结案300例左右),在六个月内完成调解和审判的两个过程,因此调解工作往往会被压缩甚至程序化。过多的倾诉和情绪表达不受欢迎,因此女性受到了更多的压制。在语料中,法官多次呵斥女方,不让其哭泣,不让陈述太多和案件无关的话语,让女方以为自己不对,甚至不太敢于顶撞法官来提出自己的诉求。

(二)由于法院系统绩效考察的一个重要指标就是调解率,因此为了提高案件的调解率,法官往往边审边调,调审界限不清晰,在调解过程中也会不自主地充当裁判人的角色,而不是调和人的角色,这也不利于调解精神的贯彻以及女性诉求的伸张,强迫性明显。

(三)语言层面的分析显示,男性的话语更为强势,而且他们很多强势的话语是指向女方甚至法官。然而他们的强势并没有受到法官的打断。相反,一些女性的强势表达却被法官批评,被认为不是女性应该表现出来的品质,因为法官认为男性的强势是正常的,女性的强势是异化。

五、结语

离婚调解案例除了基本法律事实以外,男女双方的性别和社会身份等因素都对调解过程造成影响。本研究显示,男性话语在情感、介入和级差三个维度均较女性更为强势,但在审理过程中男性的强势并没有被法官压制和打断,而女性的强势或者不合作行为则受到了法官的呵斥和打断。因此,如何发挥调解程序设立的本意,将男女间的权力差异充分考量,促进双方协议的达成和实施,并兼顾妇女权益就显得尤为重要。

基于以上认识,本文认为应该对当前的离婚调解做出以下改进:首先,对于离婚案件的审理法官来说,他们不仅需要熟悉相关法律条文与规定,还需要认识到男女权力差异的现实存在,以便在案件审理过程中做好平衡工作。其次,将调解和审判分离,由不同的法官来主持,真正理清二者的界限,同时也帮助法官摆脱既是劝导者又是仲裁者的尴尬境地。再次,改变当前以调解率和结案数为导向的绩效考察方式,让法官将调解精神落实到实处,而不是对当事人实施变相地诱导或者施加压力。

参考文献:

[1] Danet, B & Kermish, N. C. Courtroom questioning: a sociolinguistic perspective [A]. In L. N. Massery (Ed.),PsychologyandPersuasioninAdvocacy[C] (pp. 413-441). Washington, DC: Association of Trial Lawyers of America, National College of Advocacy, 1978.

[2] Danet, B. Baby' or fetus': language and the construction of reality in a manslaughter trial [J].Semiotica, 1980, (32), 187-219.

[3] Brennan, M. Cross-examining children in criminal court: Child welfare under attack [A]. In J. Gibbons (Ed.),LanguageandtheLaw[C] (pp. 199-216). Harlow: Longman, 1994.

[4] Eades, D. A case of communicative clash: Aboriginal English and the legal system [A]. In J. Gibbons (Ed.),LanguageandtheLaw[C] (pp.234-264). London: Longman, 1994.

[5] Henderson, L. Law's patriarchy [J].Law&SocietyReview, 1991, (25), 41-44.

[6] Matoesian, G.ReproducingRape:DominationthroughTalkintheCourtroom[M]. Chicago: Chicago University Press, 1993.

[7] Conley, J. M., & O'Barr, W. M.Justwords:Law,Language,andPower[M]. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1998.

[8] Bryan, P. Killing us softly: Divorce mediation and the politics of power [J].BuffaloLawReview, 1992, (40), 441-523.

[9] Grillo, T. The mediation alternative: process dangers for women [J].YaleLawJournal, 1991 (100), 1545-1610.

[10] 陈炯. 法律语言学概论[M]. 西安: 陕西人民教育出版社, 1998.

[11] 王洁. 法律语言研究[M]. 广州: 广东教育出版社, 1999.

[12] 李诗芳. 中文民事判决书的情态意义分析[J]. 现代外语,2005, (3): 272-278.

[13] 杜金榜. 法律语言学[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2004.

[14] 吴远平. 语言与法律—司法领域的语言学研究[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2002.

[15] 廖美珍. 法庭问答及其互动研究[M]. 北京: 法律出版社, 2003.

[16] 余素青. 法庭言语研究[M]. 北京: 北京大学出版社, 2010.

[17] 杨敏. 法律语篇权力意志研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007.

[18] 吕万英. 法庭话语权力研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2011.

[19] 周安平. 性别与法律-性别平等的法律进路[M]. 北京: 法律出版社, 2007.

[20] Hughes, S. H. Elizabeth’s story: Exploring power imbalances in divorce mediation [J].GeorgetownJournalofLegalEthics, 1995, (8), 553-596.

[21] Fairclough, N.LanguageandPower[M]. London: Longman, 1989.

[22] Fairclough, N.DiscourseandSocialChange[M]. Oxford, UK and Cambridge, MA: Polity Press and Blackwell, 1992.

[23] Martin, J. R., & Rose, D.WorkingwithDiscourse:MeaningbeyondtheClause[M]. London and New York: Continuum, 2003.

[24] 胡壮麟, 朱永生, 张德禄, 李战子. 系统功能语言学概论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2005.

[25] 马真. 简明实用汉语语法教程[M]. 北京: 北京大学出版社, 1997.

[26] Lakoff, R.LanguageandWomen’sPlace[M]. New York: Harper and Row, 1975.

[27] Coates, J.WomenTalk:ConversationbetweenWomenFriends[M]. Oxford: Blackwell, 1996.