初唐经史“制作”的文献学考察

2014-08-09安敏熊婵

安 敏 熊 婵

(1.华中师范大学文学院,湖北武汉,430079;2.华中农业大学图书馆,湖北武汉,430070)

有唐一代,被认为是中国历史上值得推崇的繁盛时期。无论是政治、经济、文化发展都被广为称道。这种强大得益于各种因素的综合作用,而唐代建立伊始施行的思想文化举措绝对是其中重要的一环。初唐时期,立国未稳,迫切需要从思想文化的角度对社会进行建设和渗透,经学传承与史学贻鉴正是两个重要的维度,它们很大程度上带来了初唐社会的稳定和文化的繁荣。在国君和重臣的共同倡导下,在诸多大儒的努力促成下,八史的修撰和五经的官方解读成为这一时期的重要“制作”,既体现了对过往历史经验的总结和经义精神的传承,又融入了对未来治理蓝图的展望和经义精神的发展;既是对“经世致用”思想传统的秉承,又代表了初唐时期“文化整合”的特色。

初唐君臣对经史“制作”的认同

事实上,治经修史以整合思想、经世致用并非初唐时期的独创,但是在初唐时期表现得尤为集中和突出。这种重视首先来自于君臣的主观认同。面对着立足未稳的新王朝,初唐君臣处于高度的警惕之中,他们都意识到修史以为借鉴之资的重要性。单以高祖和太宗为例:唐高祖欣然接受了令狐德棻的谏言“窃见近代以来,多无正史。梁陈及齐,犹有文籍。至周、隋遭大业离乱,多有遗阙。当今耳目犹接,尚有可凭,如更十数年后,恐事迹湮没。陛下既受禅于隋,复承周氏历数,国家二祖功业,并在周时。如文史不存,何以贻鉴今古?如臣愚见,并请修之”[1],并且立即颁下诏书,分配了修史任务,要求中书令萧瑀、给事中王敬业和著作郎殷开礼负责修魏史;侍中陈叔达、秘书丞令狐德棻、太史令庾俭负责修周史;兼中书令封德彝,中书舍人颜师古负责修隋史;大理卿崔善为、中书舍人孔绍安,太子洗马萧德言负责修梁史;太子詹事裴矩,兼吏部郎中祖孝孙、前秘书丞魏徵负责修齐史;秘书监窦琎、给事中欧阳询、秦王文学姚思廉负责修陈史。尽管这次修撰无疾而终,但是却给初唐王朝的史学“制作”奠定了基本方向。对此,开创了“贞观之治”的唐太宗也是十分认同,他不仅直接重申了“鉴前代成败,以为元龟”[2]的目标,而且还在唐高祖的基础上复敕修撰史书,以房玄龄、魏征为总监,命令狐德棻、岑文本、李百药、姚思廉等先后完成了《梁书》、《陈书》、《北齐书》、《北周书》、《隋书》、《晋书》的修撰。除了对前代历史的修撰之外,初唐时期还重视对本朝历史的记录,如温大雅撰《大唐创业起居注》三卷,房玄龄、许敬宗等撰《高祖实录》、《太宗实录》,令狐德棻、吴兢、韦述等累修国史,都是对唐代历史的记录。在官修史书如火如荼氛围的影响下,参加过《隋书》、《晋书》和当朝国史修撰的李延寿继承父亲李大师遗志,还独自撰修了《南史》、《北史》,亦被收入“二十四史”范围之内。

对于治经,唐高祖及唐太宗更可谓是不遗余力。从培养儒生到褒奖经师,从整理经书到科举考试加以引导,不但从学习内容上向儒家经典倾斜,而且从学习体制上向崇经治经的目标迈进。唐高祖时长安重开了前代就有的国子学、太学和四门学,这些学校都是以教授经书为主。他不仅注重对皇室、贵胄、官员子弟的经学教育,还有意识地将经学的大网向民间撒开,在各个州县设立学校。在唐高祖的影响下,唐太宗在原有的校舍的基础上多加增设,“国学增筑学舍四百余间,国子、太学、四门、广文亦增置生员,其书、算各置博士、学生,以备众艺”[3]。不仅如此,太宗还亲幸国学,鼓励讲论。学校规模的扩大意味着学生人数的扩大和学生来源的丰富。一时之间,京城的学习氛围非常浓烈。“四方儒生负书而至者,盖以千数。俄而吐蕃,及高昌、高丽、新罗等诸夷酋长,亦遣子弟请入于学。于是国学之内,鼓箧升讲筵者,几至万人,儒学之兴,古昔未有也。”[4]对此盛况,《资治通鉴》中这样记载“(贞观十四年)二月,丁丑,上幸国子监,观释奠,命祭酒孔颖达讲《孝经》,赐祭酒以下至诸生高第帛有差。是时上大征天下名儒为学官,数幸国子监,使之讲论,学生能明一大经已上皆得补官。增筑学舍千二百间,增学生满三千二百六十员,自屯营飞骑,亦给博士,使授以经,有能通经者,听得贡举。于是四方学者云集京师,乃至高丽、百济、新罗、高昌、吐蕃诸酋长亦遣子弟请入国学,升讲筵者至八千余人”[5]。这些材料不仅具体说明了学舍和学生数量的大增,而且还强调了即使是“飞骑”一类的武将也给配备经学老师,只要是治经有成效的,都可以参加科举考试。这无疑从发展前途上为经学发展大开方便之门。

设置学校为培养儒生提供了机构保障,唐太宗对经学大师的推崇和褒扬更是推动了经学的发展。《贞观政要》卷七记录了唐太宗于贞观十四年和贞观二十一年的两次诏令:

梁皇侃、褚仲都,周熊安生、沈重,陈沈文阿、周弘正、张讥,隋何妥、刘炫,并前代名儒,经术可纪,加以所在学徒,多行其讲疏,宜加优赏,以劝后生,可访其子孙见在者,录姓名奏闻。

左丘明、卜子夏、公羊高、穀梁赤、伏胜、高堂生、戴圣、毛苌、孔安国、刘向、郑众、杜子春、马融、卢植、郑玄、服虔、何休、王肃、王弼、杜预、范宁等二十有一人,并用其书,垂于国胄,既行其道,理合褒崇,自今有事于太学,可并配享尼父庙堂。[6]

仔细考察这两次诏令,不难发现诏令中推举的全都是前代的名儒经师。这些经师所处的时代不同,所代表的经学流派不同,所擅长的经典也不同。但是不管是古文还是今文,不管是南学还是北学,唐太宗的态度是“并前代名儒,经术可纪”、“并用其书,垂于国胄”。也就是说唐太宗是以开放的眼光、包容的胸怀来看待前代的经学成就。这种表现其实源于他的治国理念。在他看来,要想治理好国家,必须延揽各类人才。要选到合适的人才,必须以德行和学识作为考察的依据,而德行和学识获得的重要途径就是了解经义[7]。

需要说明的是,事实上,治经和修史并非截然分开的两个维度,相反它们围绕着“经世致用”的目标合力建构起初唐王朝的文教体系。从个人角色上说,经学大师孔颖达不仅主持修撰《五经正义》,而且亲自参与《隋史》的修撰。《魏郑公谏录》卷五《进五代史》记录 “武德中……前中书侍郎颜师古、给事中孔颖达撰《隋史》”[8]。《汉书》研究专家的颜师古不仅倾力完成《汉书注》,也对《五经正义》的撰修发挥了重要的作用。《贞观政要》记载“贞观四年,太宗以经籍去圣久远,文字讹谬,诏前中书侍郎颜师古于秘书省考定五经”[9],说明颜师古直接参加了五经文字的考定工作。从合作交流看,初唐大儒在经史“制作”方面是多有合作和交融的。据《旧唐书·孔颖达传》与《旧唐书·颜师古传》所记,二人因为撰定《五礼》有功而进爵为子。这些材料说明不同的大儒之间在史学和经学方面有成功的合作。

正因为帝王兼容并包的眼光和大力倡导的理念,初唐时期的经史“制作”颇具规模。

初唐时期的经书“制作”

初唐时期的经书“制作”是大兴儒学过程中的一个重要举措,集中表现在对五经经义的推广。但是这一时期的《五经》存在着章句繁杂、南北殊途等问题,不便于在社会上传播。唐太宗即位后对这种状况认识得很清楚,于是下诏着手进行统一经义的工作:“……诏前中书侍郎颜师古考定五经,颁于天下,命学者习焉。又以儒学多门,章句繁杂,诏国子祭酒孔颖达与诸儒撰定五经义疏,凡一百七十卷,名曰《五经正义》,令天下传习。”[10]

关于《五经正义》的书名与卷数问题,《旧唐书·孔颖达传》如是记录“先是,与颜师古、司马才章、王恭、王琰等诸儒受诏撰定《五经》义训,凡一百八十卷,名曰《五经正义》”[11]。《新唐书·孔颖达传》则说得比较含混“初,颖达与颜师古、司马才章、王恭、王琰受诏撰《五经》义训凡百余篇,号《义赞》,诏改为《正义》云”[12]。而关于《五经正义》的卷数争论主要集中在一百七十卷和一百八十卷两种说法。笔者以为取一百七十卷说为上[13]。理由如下:

孔颖达虽不一定完全参与了《五经正义》的撰写,但是却亲自为《五经正义》作序五篇。这五篇序详细地说明了各《正义》的卷数:《春秋左传正义》凡三十六卷,《周易正义》凡十有四卷,《尚书正义》凡二十卷,《毛诗正义》凡四十卷,《礼记正义》凡七十卷,总计一百八十卷。但是《五经正义》在撰成不久就由马嘉运、赵弘智等进行了刊定复审的工作,孔颖达去世之后长孙无忌、于志宁等还进行了第二次修改,因此孔颖达序中所列的卷数不一定就是最后定稿的卷数。这一点从陈振孙的《直斋书录解题》看得比较清楚,虽然该书只是提及了《周易正义》的卷数变化,但由此可见一斑:

《周易正义》十三卷(夹注:案《旧唐书·经籍志》作十六卷,《唐书·艺文志》作十四卷)唐国子祭酒冀州孔颖达仲达撰。序云十四卷,《馆阁书目》亦云。今本止十三卷。案《五经正义》,本唐贞观中颖达与颜师古受诏撰《五经义赞》,后改为《正义》,博士马嘉运驳正其失。永徽二年,中书门下于志宁等考正增损,书始布下。其实非一手一足之力,世但称“孔疏”尔。[14]

下面再来看看《五经正义》的编撰情况。孔颖达所作的五篇序言中,具体记载了各经《正义》的参编人员和刊定、复审人员。具体情况见表1:

表1 《五经正义序》记《五经正义》的修撰情况一览表

《五经正义》撰成之后,获得了太宗的肯定,太宗下诏说:“卿等博综古今,义理该洽,考前儒之异说。符圣人之幽旨,实为不朽。”[15]但是因为修书比较仓促,《五经正义》“虽包贯异家为详博,然其中不能无谬冗”[16]。马嘉运直接参与了《周易正义》的修撰和《春秋左传正义》的刊定,对此体会较深,“以颖达所撰《正义》颇多繁杂”[17]。有鉴于此,太宗下诏对《五经正义》加以修改和最终裁定。可惜的是,太宗没有看到《五经正义》裁定完毕并颁布天下的那一天。直到唐高宗时期,以长孙无忌为代表,李勣、于志宁、张行成、高季辅、褚遂良、柳奭、谷那律、刘伯庄、王德韶、贾公彦、范义頵、柳士宣、齐威、史士弘、孔志约、薛伯珍、郑祖玄、隋德素、赵君赞、周玄达、李玄植、王真儒等二十二人对《五经正义》又进行了修订工作之后[18],这项跨越了两代君主的庞大工程终于完成。“(永徽四年)三月壬子朔,颁孔颖达《五经正义》于天下,每年明经令依此考试。”[19]

《五经正义》的修撰者和修撰过程大致如此。从修撰的时间来说,应该开始于贞观十二年,初次刊定时间可能在贞观十六年至贞观二十三年之间。二次刊定的时间应该开始于永徽二年,历时两年完成。有据可查:

关于孔颖达奉敕修撰《五经正义》的时间,徐松《登科记考》卷一记载太宗于贞观十二年“诏国子祭酒孔颖达等撰《五经义训》”[20]。《册府元龟》卷六○六记“孔颖达为国子祭酒,太宗以儒学多门,章句繁杂,令孔颖达与诸儒撰《五经义疏》一百七十卷”[21],孔颖达迁国子祭酒发生在贞观十二年。也就是说,孔颖达奉敕开始撰《五经正义》的时间应该在贞观十二年。

关于初次刊定的时间问题,《春秋左传正义序》明言:“至十六年,又奉敕与前修疏人及朝散大夫行大学博士上骑都尉臣马嘉运、朝散大夫行大学博士上都尉臣王德韶、给事郎守四门博士上骑都尉臣苏德融、登仕郎守大学助教云骑尉臣隋德素等,对敕使赵弘智复更详审,为之正义,凡三十六卷,冀贻诸学者,以裨万一焉。”[22]说明这项工作从贞观十六年开始。又《旧唐书·马嘉运传》记马嘉运卒于贞观十九年,《唐会要》卷七七说他刊定《五经正义》“未就而卒”[23],也就是说贞观十九年时刊定《五经正义》的工作仍在进行。《旧唐书·赵弘智传》记载赵弘智卒于永徽四年,赵弘智在太宗朝敕使复审《五经正义》,那么至少在太宗朝此项工作都会进行。只是在太宗到高宗过渡的时期,此事可能会被搁置,无暇进行。《旧唐书·太宗本纪》记唐太宗卒于贞观二十三年,此后一段时间内,《五经正义》的修定工作可能暂时停滞下来。

经历了一段时间的沉寂,永徽二年,唐高宗下诏中书、门下与国子三馆博士、弘文馆学士继续修订《五经正义》。永徽四年,《五经正义》正式颁行天下,成为科举考试的重要内容。对于《五经正义》的编撰过程,北宋孔维在《校勘五经正义请雕版表》中说孔颖达撰《五经正义》前后“用功二十四五年”[24],孔颖达贞观十二年开始主持撰修《五经正义》,贞观二十二年去世,前后应该是十年的时间,申屠炉明先生对孔维的论断作了如下解释:“恐是从贞观四年(630)颜师古校正《五经》文字开始计起,至高宗永徽四年(653)最后刊定止,首尾正好二十四年”[25],孔维此说应该是对《五经正义》修撰的全过程作一个宏观的考察。

归根结底的是,《五经正义》是集合了诸多初唐时的大儒与政客的思想观念、治学成果的产物。虽历时长、过程复杂,但是既体现了应运时代而生的“宏大”经义精神,使得处于对立状态的南学与北学碰撞交融,又沿袭了“经世致用”的传统,在士人进入仕途的考察体系中发挥了重要的作用。

初唐时期的史书“制作”

初唐时期的史书“制作”首先是通过官修前朝正史来体现的。关于这些正史的修撰情况,刘伯骥先生的《唐代政教史》中已经用表格的形式加以厘清,具体情况如表2:

表2 初唐官修前朝正史一览表[26]

需要说明的是:这些史书虽均修撰于贞观年间,但其实在武德年间,高祖就已经下诏修撰前代史书了,虽然没能最终完成,却也经历了数年时间,肯定为太宗朝的修撰积累了不少材料。此外,这些史书都是在前代已有成果的基础之上进行的,都是以一家为主,并根据需要杂采他书,这与《五经正义》编撰的基本路数是一致的。

与武德年间的修史相比,贞观年间的这次修史力量更为集中,管理更为系统。从修史的内容看,武德年间的修史诏涉及魏、周、隋、梁、齐、陈六史,而贞观年间的修史则于六史中删掉了魏史部分,原因是“众议以魏史既有魏收、魏澹二家,以为详备,遂不复修”[30]。既然前代所修魏史已经比较详备,所以不再分散精力于魏书,而是集中精力于其他五史。在五史撰成之后,太宗又下令重修《晋书》,这不仅是因为太宗对晋代历史借鉴性的重视,也是因为以前的《晋书》虽然“十有八家,虽存记注,而才非良史,事亏实录……”[31]这就是说原有的《晋书》在选材、用材上存有缺陷,从根本上说,是史学观上不符合唐代的时代要求,不能划归“良史”行列。日本学者清水凯夫在论文中曾专门将臧荣绪所撰《晋书》与唐代官修《晋书》中的《陆机传》的选材问题进行过探讨,发现两者有很大不同。唐修《晋书》之《陆机传》在选材上更偏重经世致用思想的表达[32]。

除了在修史内容上的调整之外,初唐时官修前朝旧史的编修人员构成也发生了很大变化:武德年间的修史人员“各居权要,既不相统摄,撰者无所禀录,事历数年,竟无次序”[33];而贞观年间的修史,除了各史撰写的具体负责人之外,还有房玄龄和魏征总监修史事务,进行总体的协调管理。另外,从上表也可以看出,各史的具体负责人要么有相关的家学渊源,如姚思廉的父亲姚察和李百药的父亲李德林本身就是著名史学家,姚察有梁、陈二史的未竟稿留存,李德林的《齐书》则成为李百药的重要参考;要么博学恰闻,功底深厚,如十八学士之孔颖达,涉猎多门的名儒颜师古;要么史见深邃,长于论文,如一代名臣魏征,深得太宗倚重的岑文本……他们的学识、眼光、胸怀作用于初唐官修史书的观念、内容、表达形式,形成了自身的特点。

在官修史书氛围影响下,在父亲李大师遗愿的感召下,唐初史学家李延寿广泛收集宋、齐、梁、陈、魏、齐、周、隋八代史料,涉猎面既有正史,又有杂史,力求材料全面,通过抄录、删改等方式,历经十六载,独立完成了《北史》和《南史》的修撰,成为初唐时私修前朝正史的重要成果,也是初唐时期史学“制作”的重要组成部分。

表3 初唐私修前朝正史一览表

从以上表格统计可以看出,最初五代史的修撰只有纪、传部分,李延寿的《北史》、《南史》修于五代史之后,也没有志的部分,很有可能是受到官修前代史体例的影响。与五代史相比,《北史》、《南史》在一定程度上可看作是通史。李大师、李延寿父子力图以宏大的眼光来贯通政治变乱的南北朝时期。

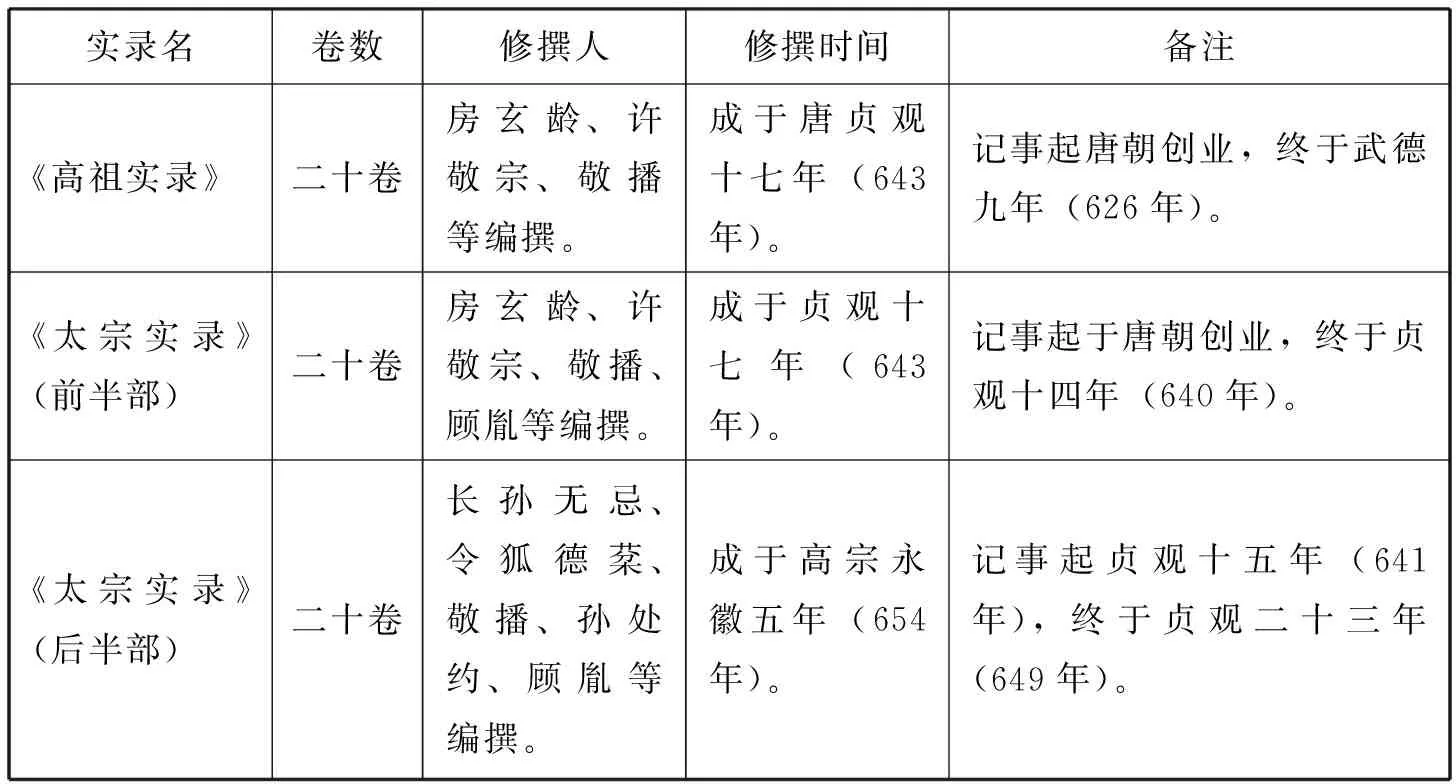

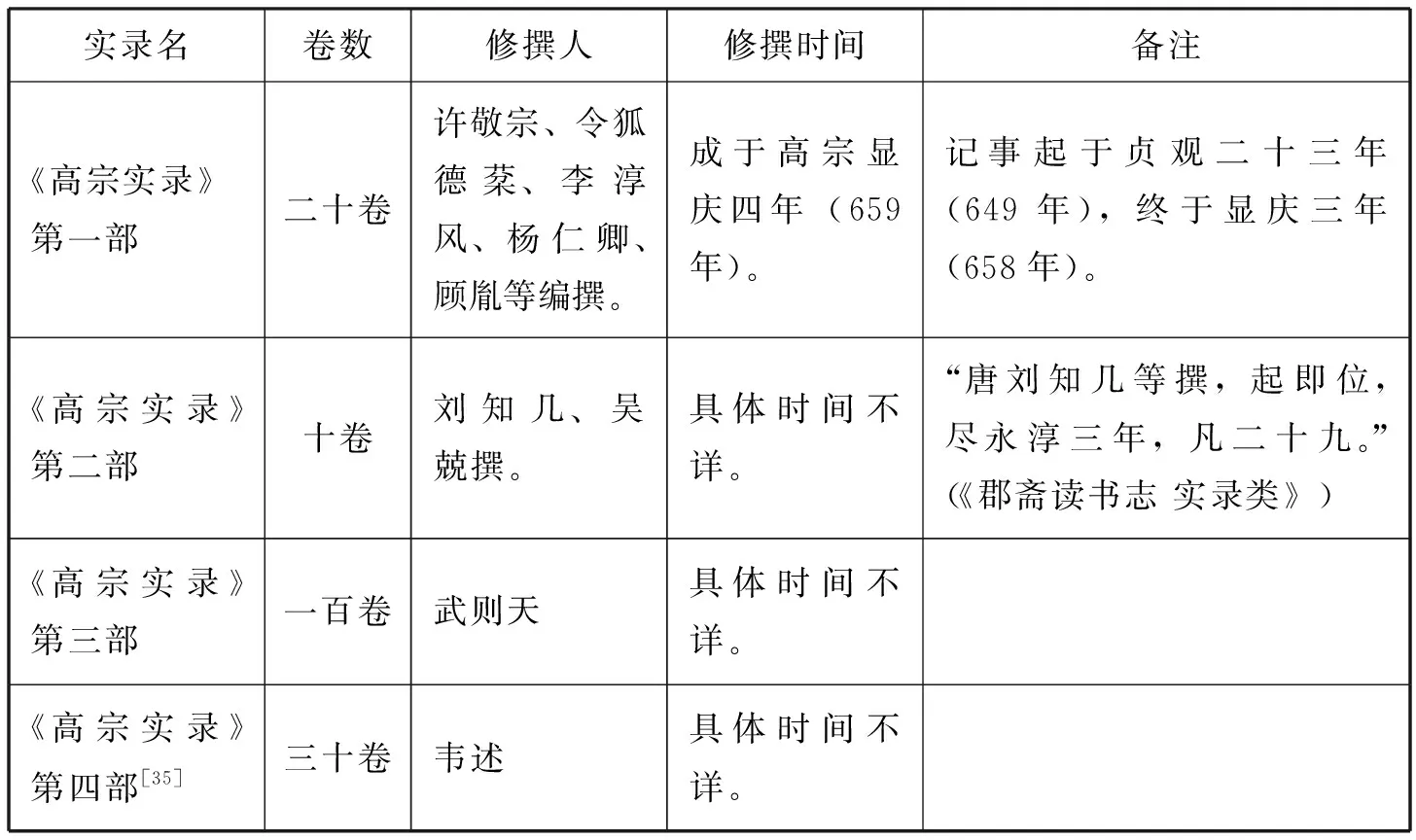

除开前代史书的修撰,唐初时期也非常重视对本朝历史的记录,这是初唐史书“制作”的第三个组成部分,实录和起居注的撰写就是重要的表现。初唐时期修撰的重要实录如表4:

表4 初唐实录撰写一览表[34]

续表

这些实录虽然没有完整传本流世,但是从它们由官方大规模组织、熟悉史实的名臣方家参与修撰的情况来看,确实显示了初唐时期对史学“制作”的重视和投入。和实录不同的是,起居注专门记录帝王的言行。初唐时期最为有名的起居注是由温大雅修撰的《创业起居注》。该著作成于唐武德年三年到武德八年之间[36],记叙了从唐高祖李渊在太原起兵到正式登基近一年间的史事。其时,温大雅身为大将军府记室参军,有更多的机会接触到有关的第一手材料,所以该记载非常详尽,是研究初唐创业史的重要依据。

除开直接编撰史书,初唐的史学“制作”还体现在史学批评和史书注释上。有代表性的史学批评如刘知几的《史通》,有代表性的史书注释如颜师古的《汉书注》、刘伯庄的《史记音义》、司马贞的《史记索隐》、张守节的《史记正义》等。通过这些史学批评和史书注释反映了初唐时期的史学思想和制作宗旨。

综上所述,初唐时期,君臣共同努力通对经史的有意“制作”在思想和文化领域进行了多方位地建设。无论是从数量规模上讲,还是从对后世的影响上讲,都值得我们对这个问题进行更为深入细致地考察。

*本文系2012年国家社科基金青年项目【12CZW028】“初唐经史‘制作’对文学思想的影响研究”阶段性成果。

注释:

[1] (后晋)刘昫等撰:《旧唐书》,北京:中华书局,1997年,第2597页。

[2] (宋)欧阳修:《新唐书》,北京:中华书局,1997年,第4025页。

[3] (唐)吴兢撰,裴汝诚等译注:《〈贞观政要〉译注》,上海:上海古籍出版社,2007年,第211~212页。

[4] (唐)吴兢撰,裴汝诚等译注:《〈贞观政要〉译注》,上海:上海古籍出版社,2007年,第212页。

[5] (宋)司马光撰:《资治通鉴》卷一百九十五,北京:中华书局,1956年,第6153页。

[6] (唐)吴兢撰,裴汝诚等译注:《〈贞观政要〉译注》,上海:上海古籍出版社,2007年,第212~213页。

[7] 参见(唐)吴兢撰,裴汝诚等译注:《〈贞观政要〉译注》,上海:上海古籍出版社,2007年,第215页。原文为:“贞观二年,太宗谓侍臣曰:‘为政之要,惟在得人,用非其才,必难致治。今所任用,必须以德行、学识为本’。”

[8] (唐)王方庆辑:《魏郑公谏录》卷五,丛书集成初编本,第52页。

[9] (唐)吴兢撰、裴汝诚等译注:《〈贞观政要〉译注》,上海:上海古籍出版社,2007年,第215页。

[10] (后晋)刘昫等撰:《旧唐书》,北京:中华书局,1997年,第4941页。

[11] (后晋)刘昫等撰:《旧唐书》,北京:中华书局,1997年,第2602页。

[12] (宋)欧阳修:《新唐书》,北京:中华书局,1997年,第5644页。

[13] 陈冠明《孔颖达年谱》以为一百八十卷为正。

[14] (宋)陈振孙:《直斋书录解题》卷一,上海:上海古籍出版社,1987年,第3~4页。

[15] (后晋)刘昫等撰:《旧唐书》,北京:中华书局,1997年,第2602~2603页。

[16] (宋)欧阳修:《新唐书》,北京:中华书局,1997年,第5644页。

[17] (后晋)刘昫等撰:《旧唐书》,北京:中华书局,1997年,第2603页。

[18] 参见长孙无忌:《进五经正义表》,(清)董诰等编:《全唐文》,北京:中华书局,1983年,第1375页。

[19] (后晋)刘昫等撰:《旧唐书》,北京:中华书局,1997年,第71页。

[20] (清)徐松撰、赵守俨点校:《登科记考》,北京:中华书局,1984年,第20页。

[21] (宋)王钦若等编:《册府元龟》,《四库全书》本,卷六○六。

[22] 李学勤主编:《春秋左传正义·春秋正义序》(《十三经注疏》标点本),北京:北京大学出版社,1999年,第5页。

[23] (宋)王溥:《唐会要》,北京:中华书局,1955年,第1405页。

[24] (宋)孔维:《校勘五经正义请雕版表》,《全宋文》,成都:巴蜀书社,1988年,第59页。

[25] 申屠炉明:《孔颖达 颜师古评传》,南京:南京大学出版社,2006年,第121~122页。

[26] 以刘伯骥先生《唐代政教史》(台北:中华书局,1974年)第269~270页所列表格为底本,稍作修改补充。

[27] 唐修《晋书》中,唐太宗曾经给司马懿、司马炎、陆机、王羲之作过四篇史论,所以有“御撰”之说。

[28] 关于《晋书》成书时间的问题可参见赵俊:《唐修〈晋书〉时间考》,《史学史研究》,1984年第3期。

[29] 《隋书》本纪、列传部分共五十五卷,于贞观十年书成奏献。贞观十五年,太宗下诏撰五代史志。显庆元年,五代史志修撰成功,并由长孙无忌进献。虽然五代史志并不专属于隋史,但因为隋为五代之末,所以编入《隋书》。因此,笔者将《隋书》的修撰完成期定为显庆元年。

[30] (后晋)刘昫等撰:《旧唐书》卷七三《令狐德棻传》,北京:中华书局,1997年。

[31] 唐太宗:《修晋书诏》,选自宋敏求:《唐大诏令集》卷八十一,上海:学林出版社,1992年,第422页。

[32] 参见[日]清水凯夫:《论唐修〈晋书〉的性质》,《北京大学学报》,1995年第5期。

[33] (唐)王方庆:《魏郑公谏录》卷五,《进五代史》,丛书集成初编本,第52页。

[34] 本文以618—712年为初唐。因为《武则天实录》的一部分为玄宗开元四年(716年)完成,所以本表仅收录到《高宗实录》。

[35] 据《旧唐书·韦述传》记“(开元)十八年,兼知史官事”,故推知《唐高宗实录》三十卷成于712年之后,为保证《唐高宗实录》的完整性,暂列于此。

[36] 关于《大唐创业起居注》的具体撰成时间,学界主要有三种说法:太原起兵过程中所撰、武德元年所撰、武德三年至八年所撰。对此岳纯之先生的《唐代官方史学研究》(天津人民出版社,2003年,第150~155页)一书中作了细致考证,在此取第三种说法。