高校突发事件心理弹性干预研究

——基于复杂适应系统的视角

2014-08-06鞠鑫

鞠 鑫

(1.广东财经大学,广东 广州 510320;2.中山大学,广东 广州 510275)

社会转型和高等教育改革使高校面临的内外部环境日益复杂,诸多不确定因素使得突发事件时有发生,如大学生自杀、宿舍火灾、学生弑师、刀砍同学、室友投毒等。一般认为,高校突发事件是指由于自然的、人为的或社会政治原因引起的,在高校内部突然发生的,不以学校管理者的意志为转移的,对学校的教学、工作、生活秩序造成一定影响、冲击或危害的事件[1]。

大学校园中突发事件造成的危机状态不仅威胁高校正常教学管理和生活秩序,而且对大学生的心理产生巨大影响,一般会导致学生认知、情感和行为上功能失调,严重者引发心理障碍或精神疾病,甚至可能造成社会风波,人员伤亡。正视高校突发事件,除了必要的行政和司法干预外,更重要的是进行及时有效的心理危机干预,防止因心理障碍而导致恶性伤亡事故的出现。高校突发事件心理危机干预的目标是使面临突发事件的大学生可以更好地把握现状,对面临的或经历的突发事件重新认识,以及学到应对未来突发危机的策略和手段。

一、心理弹性与高校突发事件心理干预

台湾学者朱森楠认为,心理弹性是个体面对内外压力困境时,激发内在潜在认知、能力或心理特质,运用内外资源积极修补、调适机制的过程,以获取朝向正向目标的能力、历程或结果[2]。心理弹性不仅仅关注压力、缺陷和疾病,更重要的是致力于挖掘个体自身的优点和潜能,关注个体面对逆境时的积极因素和过程。提升大学生心理弹性水平在高校应对突发事件心理危机中具有重要的预防和干预作用。而探索和明确影响大学生心理弹性的危险性因素和保护性因素,是提升大学生心理弹性水平的基础工作。

首先,影响大学生心理弹性的危险性因素往往引发高校各类突发事件。危险性因素是指阻碍大学生个体正常发展,使个体更易受到伤害而得不到发展结果的生物、心理或环境的因素。客观的危险性因素,如天灾人祸、家庭变故、流行疾病爆发等往往不是大学生个人所能控制的,必然给个体身心带来极大打击;社会政治事件、社会急速转型,冲击着大学生的思想和价值观;学校管理漏洞、公共治安案件等引起校园危机,同样是大学校园突发事件的重要诱因。主观的危险性因素表现在,在校大学生平均在18-23岁之间,虽然生理上已经发育成熟,但心理发展存在明显的不平衡性、两面性和两极性,因而常常体验到强烈的内心矛盾冲突,不稳定的心态易引发心理疾病类突发事件。

其次,高校突发事件心理干预的主要着眼点是寻找并促进大学生心理弹性的保护性因素。保护性因素是指那些能够促使个体更好地应对生活压力事件,减少出现消极发展结果可能性的个人或环境因素。保护性因素既可以是个体自身的,也可以是来自外界环境的。研究表明,心理弹性水平较高的大学生具有高情绪智力、责任感、自尊、自信、自我效能感、内外归因、乐观、挫折忍耐力等人格特征。家庭因素如父母关系和谐、家庭经济状况良好、民主型的教养方式、广泛的家庭网络连接等,也是心理弹性的重要保护性因素。家庭之外,来自朋友或老师的物质和情感支持的数量、质量,及大学生个体对社会支持的主观感知等多维保护性因素,帮助大学生面临应激时快速心理康复。高校突发事件心理干预的重要任务就是帮助大学生寻找这些内外部环境的积极特性,构建突发事件心理弹性干预的长效机制。

二、复杂适应系统理论阐释

当前高校发展的环境日趋复杂,学生个体及学校组织只有适应变化,才能不断提升大学生的心理弹性,积极应对校园突发事件。在此趋势下,如何提高大学生个体的自主性、增强学校对复杂多变环境的适应性成为高等教育关注的焦点。而复杂适应系统理论的提出,为这一焦点问题提供了理论指导。

复杂适应系统(Complex Adaptive System,简称CAS)理论是由美国学者约翰·霍兰(John Holland)1994年首次提出的。其核心思想是“适应产生复杂性”,将宏观系统的复杂性归结为微观个体行为的适应性。CAS理论强调主体的主动性,认为主体能够在与环境的交流和互动中,有目的、有方向地改变自身的行为方式和结构,适应环境的发展。CAS中主体的变化是整个系统变化的基础,主体与环境、宏观与微观也是有机统一的。从微观个体行为及其相互关系,可以透视复杂多样化的宏观现象,对外界环境做出积极的预测[3]。

三、基于CAS的心理弹性干预模式构建

(一)注重大学生主动性的发挥

2002年Richardson提出了心理弹性的模型,强调个体通过主动调控以获得心理弹性的过程。他认为当个体的身体、心理、精神在某一个时间点上适应了外界环境时,会保持暂时平衡状态。但个体同时受到来自内外的保护性因素和危险性因素联合影响。在面对新的刺激时,原本处于平衡状态的个体为了继续维持平衡,会调动一些保护性因素与刺激相抵抗。如果压力过大、抵抗无效时,系统就会失调。此时个体不得不改变原有的认知模式(如世界观、信念等),并有意或无意地开始重新进行机能整合,获得心理弹性[4]。因此,高校突发事件心理弹性干预模式作为一个复杂适应系统,不是仅仅依靠学校组织的有效运作,更重要是发挥大学生个体作为CAS主体的主动性,从而提高系统的适应性。

1.改变学生个体的认知。一方面学校组织要提高全体大学生的突发事件危机意识。可以把突发事件的种类与自救、互救的措施归纳成册,分发到每个学生宿舍,让每个大学生都能学习和掌握防范、化解突事件危机的技能,避免突发事件爆发后的恐慌和混乱。另一方面,学校要大力加强心理健康知识普及,包括开设心理健康课程、心理素质训练活动、团体心理辅导等,激发大学生心理弹性潜能,力争使全体大学生掌握突发事件心理调适技能。

2.加强班级的组织管理。班级作为大学生群体的基层组织,在突发事件心理弹性干预中发挥自我组织管理的功能。首先,班级学生干部可以采取定期轮换方式,使更多学生有机会充当班级领导者。突发事件发生时,每个学生主体都可以换位思考,以主人翁的心态积极主动应对。第二,班集体活动应调动全体学生的参与性,提供全班学生共同交流的良性平台。例如开展以现实发生的突发事件为主题的班会,邀请专家学者参与,全体学生畅所欲言,在这一过程中,积极的应对态度得以宣扬,消极的态度得以矫正。第三,突发事件中,班级学生党员应充分发挥榜样示范作用,引导和带领普通学生采取正面言行。

3.发挥社团的素质优化功能。学生社团作为校园文化的重要载体,可以促进学生品德修养、社会活动能力、创新素质、实践能力的增强,从而提升大学生心理弹性水平,增强自信心和社会责任感,形成独立、自觉、乐观、豁达的品格,培养对突发事件的应变和决策能力。因此,学校应该加强对社团的宏观管理和正面引导,制定规范可行的规章制度,提高社团成员的自身素质建设,推动学生社团乃至校园文化的发展。

(二)增强学校内主客体的互动性功能

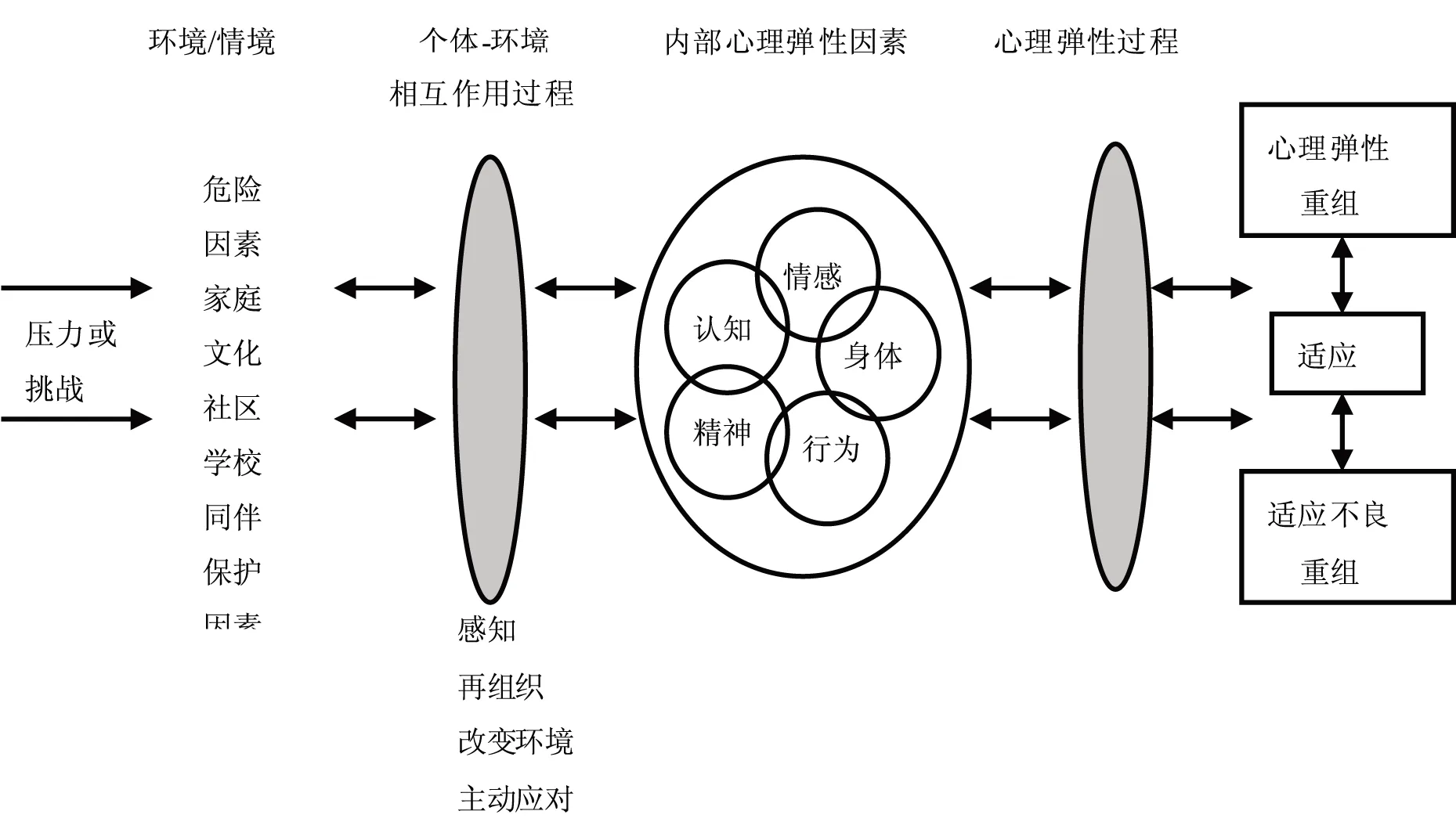

Kumpfer(1999)提出了一个整合性的弹性框架(如图1),该框架包括三方面内容:作为前提条件的环境特征(包括危险性因素和保护性因素);作为心理弹性者个体的特征(包括认知、情感、精神、身体、行为能力方面);消极事件后,对人、环境、结果之间起中介作用的动态机制以及个体良好的发展结果(心理弹性重组、适应、适应不良重组)[5]。结合Kumpfer的整合性弹性框架,以及CAS理论的整体涌现性[6],在突发事件心理弹性干预模式这一复杂系统中,主体之间、个体与环境之间的交互作用过程,导致了心理弹性的产生。

图1 Kumpfer的心理弹性框架

1.主体间交互作用。学校组织、班级、社团、教师、大学生个体等力量在系统内不断地相互作用,通过信息交流、协同合作等方式共同应对突发事件心理危机。特别是网络作为当前高校思想政治教育的新介体,在突发事件的传播及影响过程中,带来的主体之间互动关系更加明显。例如,校园网络中的师生之间,教师作为教育者居于主导地位,通过对突发事件的正面新闻报道、理论讲授、信息发布等方式向学生提供各种信息内容,学生作为受教育者在接受过程中与教师互动交流;班级、社团及其他网友群体,则通过校园BBS等网络上的院系、社团协会等群体版面、专题讨论版面、班级主页等进行交流互动。突发事件心理弹性干预要充分调动主体之间积极的互动作用,将健康思想和心态传播开来。

2.个体与环境交互作用。突发事件心理弹性干预模式系统中包括了个体与环境的相互激发作用,个体会有意或无意地改变环境或对环境进行选择性觉知。来自学校、社会等环境的危险性因素可引发校园突发事件,但心理弹性强的大学生,会主动寻求环境中各种保护性因素来减少环境的危险因素,如与家庭成员保持紧密联系、参加学校的活动、广泛结交朋友等。同时,学校社会环境也可以通过积极社会化和提供关怀来提高大学生的心理弹性水平,主要的方式有:开展角色示范、给予情绪和情感上的响应、创造有意义活动的机会、有效的监督和训练、合理的发展期望、其他社会支持等。通过大学生个体与学校社会环境的交互作用,面临突发事件的大学生可以对高危险环境进行认知重组、更新计划、积极改变与主动应对,使之成为具有相对保护性的环境,从而避免了突发事件后续的不良后果。

(三)发挥动态预测性,增强心理弹性干预的适应性

突发事件心理弹性干预模式系统中,每个大学生的变化成为整个系统变化的基础。从微观大学生主体的行为及主体间相互关系,可以透视和把握整个干预系统的变化规律。作为具有动态预测性的复杂系统,突发事件心理弹性干预模式构建可以从以下三方面进行:

1. 突发事件之前的心理弹性培训及预警机制。众多事实表明,面对突发事件时,人的心理承受能力和对整个突发事件的认知水平不仅仅是情景反应的产物,还主要取决于突发事件前的心理准备。因此,高校应立足两方面进行突发事件前的干预工作:第一,定期开展有针对性的团体心理辅导。目前应用较为广泛的心理弹性团体心理辅导以认知-行为理论为基础,从改变认知入手,配合一些行为、精神鼓励以及情绪管理的方法,有针对性地设计小组活动方案,提高个体的心理弹性水平。第二,心理危机的联动排查制度。高校应该坚持新生心理普查、重点学生心理排查制度,以及班级心理委员、二级心理辅导站、学校心理咨询中心、学校心理健康教育工作领导小组的多级联动汇报制度,做到学生心理危机及早发现,及时进行心理弹性恢复,防患于未然。

2.突发事件之时的心理弹性应急干预机制。突发事件发生后的短时期内,大学生的心理处于恐慌的阴影之下,为迅速缓解大学生的负性情绪,避免可能产生的非理性行为,将突事件心理危机的负面效应降至最低,需要开展紧急心理救援,激发学生心理弹性。为有效进行应急干预,学校必须制定规范的紧急心理救援流程。首先按照社会危害程度及范围将突发事件划分级别,当事人或相关人员的心理损伤程度及相应的心理应急干预决策也要分级而制。其次,对需要进行心理援助的突发事件相关人员进行分类干预,尤其是重大突发事件的当事人,可能有严重应激症状,需要采取放松训练、情绪控制等技术开展一对一的危机干预。

3.突发事件之后的持续心理弹性干预机制。突发事件心理创伤涉及面广,而且具有很强的隐蔽性、突发性。因此,突发事件之后,学校也必须对大学生开展持续的心理弹性干预,使大学生不断恢复突发事件前的心理平衡。一方面,学校可以设立长期的心理援助平台,目前高校已设的心理咨询中心、二级心理辅导站可以承担相应的职责。另外,可以借助较为专业的学生组织建立心理援助电话热线、QQ、微博、微信等网络沟通平台拓展心理援助的空间。另一方面,学校也要建立心理需求的信息发布机制,调动班级心理委员、公寓管理人员、社区志愿者、大学生朋辈、家庭成员等所有资源,保证对大学生心理弹性的持续关注与支持。

构建大学生心理弹性干预模式应该坚持 “防-控-治”并举原则,注重以学生为主体,发挥学生个体与环境的统一性,充分整合各种社会资源和社会支持,着力提升每位大学生的心理弹性水平,以达成具有高度适应性的突发事件心理弹性干预系统,保证高校和谐稳定的大环境和大学生个体的健康成长。

[1] 陶应勇.高校学生群体性突发事件成因分析及应对策略[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2008(7):215-217.

[2] 朱森楠.青少年复原力的概念[EB/OL].http://www.bsjh.hcc.edu.tw/guid/guid3.htm.

[3] 约翰·H·霍兰.隐秩序——适应性造就复杂性[M].周晓牧,韩晖译.上海:上海科技教育出版社,2000.

[4] Richardson,G.E.The metatheory of resillience and resiliency[J].Journal of Clinical Psychology,2002,58:307-321.

[5] Kumpfer K.L.Factors and processes contributing to resilience:The resilience Positive life adaptations, framework[M].IN: Glantz M. D.&Johnson J.L.(Eds.). Resiliency and development, NY:Kluwet Academic. 1999:179-224.

[6] 约翰·H·霍兰.涌现——从混沌到有序[M].陈禹等译.上海:上海科技出版社,2001.