城市群市民身份认同:影响因素、路径分析及反思性

2014-07-09董海军代红娟

董海军 代红娟

摘 要:城市群市民身份认同是指城市群子城市市民对于自己市民身份的划归和对城市群市民身份的接纳程度。实证研究发现:影响城市群市民身份认同的主要因素有城市群发展评价、政府角色认同度、城市群政策知晓度、城市群发展预期、社会互动。城市群市民身份认同在政策路径和互动路径下生成,是被建构的社会事实,同时是对社会记忆理性选择的反思性身份认同。

关键词:城市群市民身份;身份认同;社会建构

Abstract:The recognition of urban agglomeration citizenship refers to citizenship identity they belong to and acceptance of their urban agglomeration citizenship. The study reveals that the main factors which influence the acceptance of urban agglomeration citizenship are development evaluation of urban agglomeration, the degree of citizen support the government, awareness of city policy, expectation of urban agglomeration and social interaction. The acceptance of urban agglomeration citizenship which can be generated by policy and interaction is a constructed social reality. It is also the self-examinational identity after the rational choice of social memory.

Key words:social Construction;identity;urban agglomeration citizenship

中图分类号:C912 文献标识码:A

文章编号:1674-4144(2014)-06-19(8)

1 研究背景

从世界范围来看,城市群的出现是一个历史过程。当今公认的世界级城市群有美国的大纽约区、日本的大东京区、英国的伦敦城市群、韩国的首尔区、德国的鲁尔区等。目前我国已经形成了长江三角洲城市群、珠江三角洲城市群、京津冀城市群、武汉城市群、长株潭城市群等大小十多个城市群。长株潭城市群位于湖南省东北部,包括长沙、株洲、湘潭三个城市。2006年4月中央启动中部崛起的战略,在《关于促进中部地区崛起的若干意见》中正式确立长株潭作为“中部崛起”城市群的重点城市群之一。2009年6月三市通信实现升位并网,统一使用区号0731,形成一个群体共享符号。

对生活在城市群中的市民个体而言,城市群的出现不仅是城市间的组合,也伴随城市群市民身份的形成和认同。身份认同又称身份统一性,指一个人对自己所属的民族文化以及自己所拥有的肤色、性别等特征的了解、认可并接纳的一种态度。身份认同也是一个语境式问题——由于一个人可以属于不止一个群体,因此在特定的语境下,他会选择认同某一身份,也就是归属于某一群体成为他的主要指向。而吉登斯在《现代性与自我认同》中认为,“自我认同并不是个人所拥有的特质,或一种特质的组合。它是个人依据其个人经历所形成的,作为反思性理解的自我。”国内关于身份认同的研究主要集中于弱势社会群体和少数群体,例如宗教群体的身份认同、残疾人的身份认同、农民工的身份认同[1]、移民的身份认同[2]、少数民族的身份认同等。反观群体身份认同的研究,由于我国城市群的后发性,现有研究出现了群体身份认同与城市群研究之间的断裂。群体身份认同研究集中于边缘社会群体(如贫困群体、移民、农民工、少数民族、残疾人),关于城市群的研究偏重宏观层面的政策研究,而对于城市群发展中出现的群体身份缺乏微观和深入的观察,以城市群市民身份认同作为切入点的研究偏少,因此在我们区域化、一体化发展浪潮中,此项研究尤显必要。

2 研究设计

2.1 研究框架与理论假设

本文主要解决和回答的问题是,在特定的地方共同体内,城市组合催生的城市群市民身份的转换是否可能?何种因素影响到该身份的构建与认同?在理论的选择上,以社会建构主义和社会记忆理论范式为分析框架,对城市群市民身份认同的认知、行为、情感三个维度进行测量。将城市群市民身份认同度作为因变量,以市民的城市群建设政策的知晓度、市民对于政府在城市群建设中的角色认同度、城市群发展评价情况、城市群发展预期和社会互动作为自变量,探寻自变量和因变量之间的关系(具体的研究框架如图1所示),并对相关理论进行验证和探讨。在此基础上,我们提出以下假设。

假设1:基于社会构建主义的理论视角,主流话语的传播是城市群市民身份构建的重要途径之一,城市群市民身份认同受到市民对城市群建设政策和政府在城市群建设中角色评价的影响。市民对于城市群建设的信息关注度越高,对于政府在城市群建设中的角色评价越高,则其城市群市民身份认同度越高。

假设2:建构主义流派中的符号互动论认为,行动者之间的关系是在语言沟通的各种模式中确立起来的,社会互动影响城市群市民身份的认同。市民与其他子城市的社会互动越频繁则越容易形成集体归属感,进而产生对城市群市民身份的高度认同。

假设3:斯特赖克的身份理论认为,如果某一身份被他人的反应和更宽泛的价值体系积极评价,那么这一身份将使个人的层级得到提高。因此我们假设,对于城市群发展的良好预期和对当前城市群发展状况的积极评价有助于建立市民的自豪感和自尊感,进而形成高度的城市群市民身份认同。endprint

假设4:社会记忆理论认为,个人的记忆事实上是一种集体的社会行为,个体之前的社会记忆会影响新的身份的建构。受个体身份记忆的影响,市民在一座城市的居住时间越长,则越不容易形成对新的城市群市民身份的认同,或者说对城市群市民身份认同度越低。

2.2 概念界定及变量操作化

因变量——城市群市民身份认同,指长沙地区市民对市民身份的划归和城市群市民身份的接纳程度。参考费西贝恩族群(身份)认同的测量方法,从认知、情感和行为三个维度来测量身份的认同程度。

自变量包括“城市群发展预期”(指市民对于未来长株潭城市群在经济、政治、文化、社会发展等方面的看好程度)、“城市群发展评价”(市民对于长株潭城市群在经济、政治、社会、文化四个方面的评价状况)、“城市群政策知晓度”(市民对于城市群的建设信息和发展政策的关注程度和了解程度)、“政府角色认同”(市民对于政府在城市群建设中的角色地位的认同程度)、“社会互动”(社会上个人与个人、个人与群体、群体与群体之间通过信息的传播而发生的相互依赖性社会交往活动,旨在考察市民社会交往范围的变化对于身份认同度的影响)。

2.3 数据来源

本次调查采用多阶段抽样来抽取样本。具体过程是:首先,采用判断抽样的方法在长沙市抽取了三个社区,这三个社区是基于其典型性——科教新村是典型的知识分子密集型社区;咸嘉新村是湖南省首个按“留地集中安置,综合开发建设”模式建设的新型社区,人员特质分布较为全面;望月湖居民小区占地面积小、人口密集。其次,在此三个社区对市民进行问卷调查。调查中共发放调查问卷600份,全部回收,经审核,有20份为废卷,最终获得有效问卷580份,问卷有效回收率96.7%,样本分布情况详见表1。

2.4 数据质量检验

本研究采用SPSS软件进行数据的量化统计分析。数据分析之前,采用分辨力系数检验和克朗巴哈系数检验方法进行调查数据的效度和信度检验。

分辨力系数检验显示,城市群市民身份认同量表中各个题目的分辨力系数集中在1.70到2.17之间,问卷量表可以使用。市民城市群发展评价量表、市民城市群发展预期量表中各个题目的分辨力系数分布同样均匀,量表可以使用。信度检验显示,克朗巴哈系数检验对城市群市民身份认同量表的检验中,认知、情感、行为三个维度题目的克朗巴哈(Cronbach Alpha)系数为0.934,大于0.8,量表的总的克朗巴哈系数0.934,且剔除每道题目之后的信度系数均未见提高,可见量表的内在信度非常理想,城市群市民身份认同量表中的各个题目均予以保留。采用同样方法对城市群发展评价量表、城市群发展预期量表进行信度检验,城市群发展评价量表可以使用,而自变量“城市群发展预期”中的第一道题当剔除之后量表的信度系数高于克朗巴哈系数,因此该题被剔除。

3 分析结果

3.1 城市群市民身份认同的总体现状

为了解长株潭城群市民身份的认同情况,先分别计算城市群市民身份认同各维度的得分(每个维度的原始满分为25分,将其换算为百分制),然后将各个维度的得分相加,得到城市群市民身份的总体认同度。

表2中可以看出,长沙市民对于长株潭城市群市民身份认同度较高,总体得分为74.96分、标准差为15.38分。认知维度上,均值为76.57分,标准差为16.55分;情感维度上,均值为73.68分,标准差为17.02分;行为维度上,均值为73.85分,标准差为16.38分。

3.2 城市群市民身份认同:与市民自身因素无关

我们将人口变量与城市群市民身份认同度进行独立样本T检验、方差检验以及相关性检验来分析不同市民的身份认同差异。

由表3可以得出,性别对城市群市民身份认同度的独立样本T检验值为0.125,对应的概率P值为0.900,大于显著水平0.05,因此男性和女性在城市群市民身份认同度上并无显著差异。

表4中,政治面貌、职业在城市群市民身份认同度的单因素方差检验可见,在政治面貌上,F检验值为1.184,对应概率P为0.315;在职业上,F检验值为0.492,对应概率P为0.881。两项检验值均未通过显著性检验,因此不同政治面貌和职业的市民群体,在城市群市民身份认同度并不存在显著差异。

表5中通过计算文化程度、个人月收入、年龄、居住时间与城市群市民身份认同度的皮尔逊相关系数,并对其相关性进行检验,其皮尔逊相关系数分别为0.023、0.054、0.004、0.010,对应的概率P值均大于显著水平0.05。因此市民的文化程度、个人月收入水平、年龄、居住时间与城市群市民身份认同度之间不存在显著线性相关性。

综上所述,城市群市民身份认同度与市民自身因素无关,其身份的认同乃是基于后天的社会构建。

3.3 城市群市民身份认同的影响因素分析

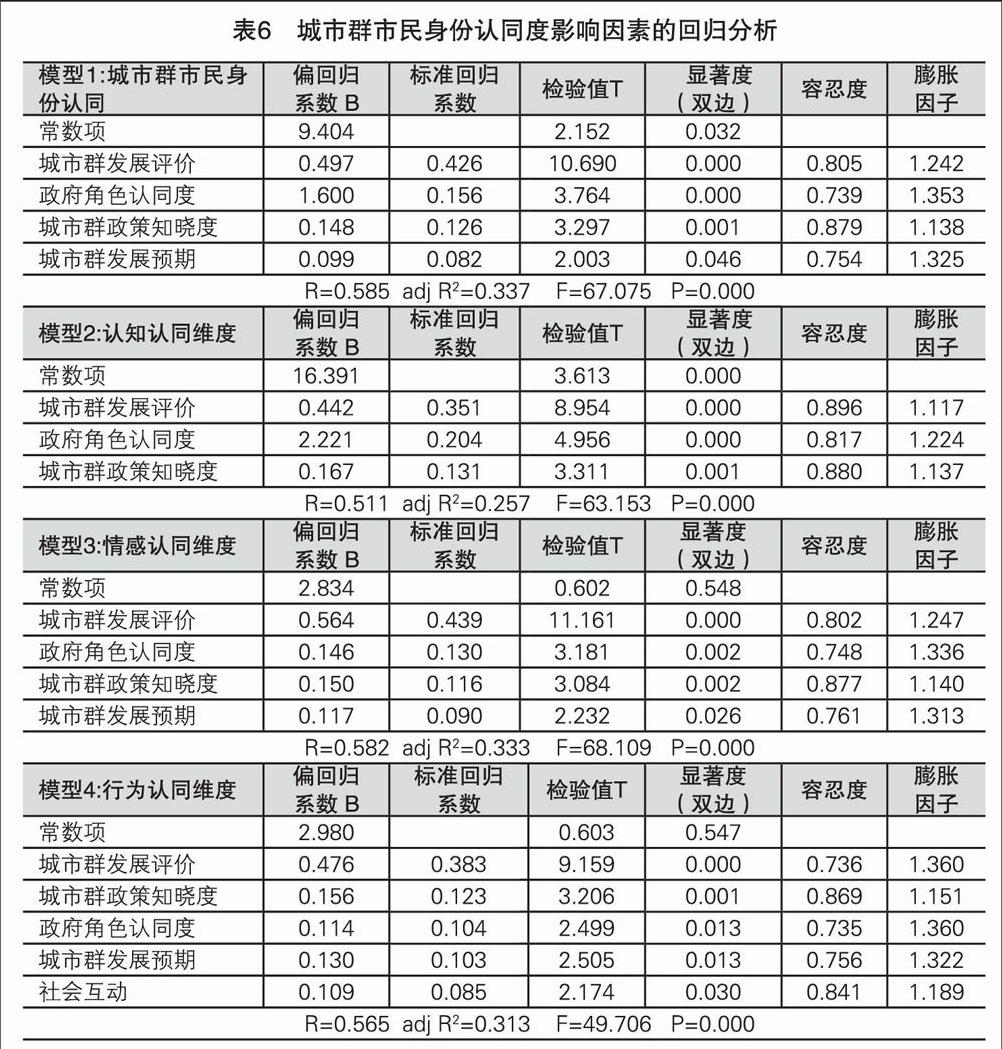

为分析城市群市民身份认同度的影响因素,将市民对于城市群建设政策的知晓度、对城市群发展的评价、政府在城市群建设中的角色认同度、城市群发展预期进行多元逐步线性回归分析。模型1-4解释变量与被解释变量的线性关系F检验显示,其适合进行多元线性回归分析。

模型1解释的是总体上城市群市民身份认同的影响因素,建立的回归方程模型可以表示为:

城市群市民身份认同度=9.404+0.497*城市群发展评价+1.600*政府角色认同度+0.148*城市群政策知晓度+0.099*城市群发展预期。

从标准回归系数来看,影响城市群市民身份认同的因素由大到小依次为城市群发展评价、政府角色认同度、城市群政策知晓度、城市群发展预期。与模型1类似,模型2、3、4分别解释的是城市群市民身份认同的认知维度、情感维度和行为维度的影响因素。建立的回归方程模型分别表示为:

城市群市民身份认同度(认知维度)=16.391+0.442*城市群发展评价+2.221*政府角色认同度+0.167*城市群政策知晓度。endprint

城市群市民身份认同度(情感维度)=2.834+0.564*城市群发展评价+0.146*政府角色认同度+0.150*城市群政策知晓度+0.117*城市群发展预期。

城市群市民身份认同度(行为维度)=2.980+0.476*城市群发展评价+0.156*城市群政策知晓度+0.114*政府角色认同度+0.130*城市群发展预期+0.109*社会互动。

综上所述,影响城市群市民身份认同度的主要因子包括城市群发展评价、政府角色认同度、城市群政策知晓度、城市群发展预期、社会互动。城市群发展评价、政府角色认同度、城市群政策知晓度影响到城市群市民身份认同的认知维度;城市群发展评价、政府角色认同度、城市群政策知晓度、城市群发展预期影响到城市群市民身份认同的情感维度;城市群发展评价、政府角色认同度、城市群政策知晓度、城市群发展预期、社会互动影响到城市群市民身份认同的行为维度。同时,城市群市民身份认同各维度的影响因子存在一定差异。

3.4 城市群市民身份认同的因子再探索

由于变量间因果关系的复杂性和传递性,若只使用多元回归分析对研究假设进行检验,可能存在一定局限性,因此,有必要对数据做进一步分析和挖掘。通过回归方程中的因变量与自变量间的两两相关系数,发现各自变量之间均呈现出显著的相关性,但是对一些变量做了控制之后,有些自变量之间的显著相关性消失了。表7中列出了控制自变量之后显著性消失的几对变量。

如表7所示,在计算各个因子间的相关性的时候,将政府角色认同度作为控制变量,城市群发展评价和城市群政策知晓度之间相关性的显著性消失了,城市群发展预期与城市政策知晓度之间相关性的显著性也消失了。将城市群发展评价作为控制变量之后,城市群发展预期和城市群政策知晓度之间相关性的显著性消失了,城市群发展预期与社会互动之间相关性的显著性也消失了。因此得出结论:政府角色认同度是城市群政策知晓度和城市群发展预期的中介变量;城市群发展评价是社会互动和城市群发展预期的中介变量。

根据表7的分析,我们可以大致用图2表示各个自变量之间的关系以及和因变量之间的关系。

在城市群政策知晓度、社会互动、政府角色认同、城市群发展评价、城市群发展预期这几个因子中,虽都与因变量间存在线性相关性,但亦存在因子关系的传递性(中介变量)。图2中勾勒出城市群市民身份认同的两条生成路径。第一条为政策路径,市民对于城市群政策的知晓是城市群市民身份认同的起点,城市群发展政策的高知晓度对市民对于政府角色的认同具有积极影响,进而影响到对城市群发展的预期。第二条是互动路径,子城市间市民的社会互动是城市群市民身份认同生成的起点,高频率的社会互动有助于形成市民对于城市群发展的积极评价,进而影响到对于城市群发展的预期,而城市群发展预期又会影响到市民对于城市群市民身份的认同。同时市民对于城市群政策的知晓度和社会互动间又相互影响,市民对于政府角色的认同度和对于群发展的评价也相互影响。

4 发现与讨论

4.1 研究发现

基于上文的分析,可以得出以下初步结论。

第一,整体上长沙市民的城市群市民身份认同度较高。长沙市民城市群市民身份认同度的平均得分为74.96分,在认知、情感、行为三个维度上的得分分别为76.57分、73.68分、73.85分。认知维度比情感维度、行为维度的得分要高,这在一定程度上反映了一种新的身份构建的社会心理过程——由自身身份认知的反馈到外在行为模式的构建,再到内在情感归属的形成,而情感层次的建立需要的时间更长。

第二,城市群市民身份认同度与社会互动、城市群发展评价、政府角色认同度、城市群政策知晓度、城市发展预期呈显著的正向相关,理论假设1、2、3得到证实。城市群市民与子城市的社会互动越多,其城市群市民身份认同度就越高。市民对于城市群发展评价越高,其城市群市民身份认同度就越高。市民对于政府在城市群建设中的角色重要性评价越高,其城市群市民身份认同度就越高。市民对于自己所生活城市的城市群政策、发展战略等信息了解得越多,其城市群市民身份认同度就越高。市民对于城市群的发展预期越好,其城市群市民身份认同度就越高。

第三,城市群市民身份认同度与市民在子城市的居住时间长短没有显著的线性相关关系。二者只存在非常微弱的线性相关关系(皮尔逊相关系数为0.01)。这说明虽然市民在子城市的生活经历会形成个体身份记忆,但并不阻碍新的市民身份的形成和认同。理论假设4与事实不相符,原假设不成立。

第四,比较城市群市民身份认同三个维度的影响因子,既有共同因子,也有特殊因子。城市群市民身份认同的认知、情感、行为的影响因素中,城市群发展评价、政府角色认同度、城市群政策知晓度是其共同影响因子。在城市群市民身份认同的各个维度上,与认知维度不同,对城市群发展预期也会影响到市民在城市群市民身份认同的情感维度。而城市群市民身份认同行为维度的影响因素最多,它们是:城市群发展评价、城市群发展预期、政府角色认同度、城市群政策知晓度和社会互动。

第五,城市群市民身份的认同与基本的社会人口变量无关。前面的数据分析可以看出,社会人口变量对城市群市民身份认同度并不存在显著影响。在性别维度上,虽男性较女性的得分高一些,但这种差异并未通过显著性检验;不同职业和政治面貌的群体在城市群市民身份认同上不存在显著性差异;文化程度、个人月收入、居住时间及年龄与城市群市民身份认同度只存在十分微弱的正相关关系。这说明不论市民的性别、职业、政治面貌差异,以及在一个城市居住时间的长短、文化程度的高低、收入水平的高低,其城市群市民身份认同度并无明显差异。

第六,市民城市群身份认同的生成路径大致有两条。路径一依赖的是市民对外在社会政策认知,路径二依赖的是市民自身的社会互动体验。政策路径可以概括为:城市群政策认知——政府角色认同——城市群发展预期——城市群市民身份认同。互动路径可以概括为:社会互动——城市群发展评价——城市群发展预期——城市群市民身份认同。两条路径最终均指向具有经济色彩的城市群发展预期,这是生成城市群市民身份认同的必备要素。endprint

综上所述,长沙市市民对于长株潭城市群市民身份的认同度较高。城市群市民身份认同不受其城市群建立之前在子城市居住时间的影响,而是与市民自身与子城市的社会互动频率、城市群发展评价、政府角色认同度、城市群政策知晓度、城市群发展预期正向相关。

4.2 讨论与思考

4.2.1 城市群市民身份的实质:被建构的社会事实

“社会建构”一词最早由彼得·伯格(Berger)和托马斯·卢克曼(Luckmann)在《现实的社会构建》中提出,现实的社会建构是一种动态的过程。“所谓的现实是人们根据自己的解释和有意识或无意识的认知行为再生产出来的。”[3]若将城市群看作若干城市在空间意义上的抽象整合,则可以从身份构建的层面解读城市群市民身份的变化,这种身份构建于市民主体间的社会互动。子城市间市民的社会互动以及同一城市市民间的社会互动使得基本的社会人口变量对身份认同的影响消解,而城市群发展评价、政府角色认同度、城市群政策知晓度、城市群发展预期、社会互动对城市群市民身份认同具有显著影响。换言之,城市群市民身份认同与市民本身特质无关,它是被建构起来的社会事实。这一发现正好反映了吉登斯的观点:“自我认同并不是个人所拥有的特质,或一种特质的组合。它是个人依据其个人经历所形成的,作为反思性理解的自我。”[4]

既然这种身份认同与个人特质无关,那么它是如何被建构起来的呢?社会互动或许是一个很有力的解释框架——社会活动镶嵌于社会结构之中。“身份必须由社会互动所产生的结构构建起来,而单方面的努力是不可能实现建构的,它必须依赖自我和他者在互动中的共同作用。”[5]市民正是在社会互动中了解到城市群的发展信息、政府在城市群发展中的角色、城市群的发展现状,由此形成对于城市群未来发展的判断和预期。由社会互动产生的对于城市群市民身份的认知和预期,是城市群市民身份达到程度的重要筹码。如果将市民对于城市群的身份认同情况截取一个横断面,则认知、行为、情感三个维度的认同是一次递进的关系——对新身份的认知构建了市民对于身份的实践模式,最终形成稳定的身份情感取向。

4.2.2 城市群市民身份认同的生成:反思性的身份认同

建构主义社会学认为,“结构是人类有意或无意创造出来的。它被视为一种作为人类行动后果的突生规律性。”[6]这种结构一旦被人们生产出来便影响和约束着每个社会成员,具有一种具体实在的力量。吉登斯认为,作为行动者,他是必定有认知能力的。这里的认知能力指的是行动者凭借自身及他人行动的生产与再生产,对这些行动的背景环境所知晓的那些东西。作为具有认知能力的社会个体必然会对镶嵌在社会结构中的个体身份之下的意义加以反思和再认知。研究发现,市民对于城市群发展的评价和预期越积极,则对城市群市民身份的认同度就越高。这与李春玲在社会阶层认同研究中的发现有相似之处——顶层成员由于地位的优越感,并为维持其获取某些特权的地位,往往对自身的阶层认同度较高。

进一步分析,城市群市民身份反思性认同的结构性要素主要体现为外部社会资源的获取和内部自尊感的提升。

首先,身份对于社会资源获取的功能成为个体身份反思的重要依据。例如计划经济时代的中国社会,政府对社会资源的支配具有绝对权力。身份的功能还体现在对社会资源的占有和分配上。计划经济时代的单位制、人民公社、二元户籍制使得身份与社会资源之间的绝对联系深深留在了人们的生活经验之中,并作为其身份反思的存储知识和认知依据。正如郭于华所总结的——“与单位制和人民公社制度同样重要的是户籍制度和主副食品的配给制度,一个人只有在这种户籍制度中获得一个合法的身份,才能成为城市中某个单位中的一员或是农村中某个人民公社的一员。而如果丧失了这种由户籍制度所赋予的合法身份,人们将无法接近由国家所控制、由单位或人民公社具体分配的那些机会和资源。”[7]近些年来,大批的高考移民再次诠释了这种身份的“特权”。

其次,反思性的身份认同还具有其建构的心理基础,即由身份意义所带来的个体自尊感。就像泰弗尔所假设的那样,人们建立社会身份,是为了透过所认同的社群提高自尊。城市群市民对于市民身份标签的认同具有选择性,作为城市群的市民可以选择子城市市民身份或城市群市民身份。在经过两种身份的对比和反思之后,如果城市群市民身份能带给个体更大的荣誉感和自尊,那么城市群市民身份就是一个理智的选择。长株潭三座城市的联体,一定程度上打通了这三座城市间的行政界限,为区域城市发展注入了新的活力,城市获得了更快更好的发展,这为当地市民带来了一种无形的自尊感和荣誉感。

4.2.3 身份认同的主要指向:社会记忆理论的再检验

“社会记忆既是一种认识活动,更是一种情感体验过程。社会记忆是一种社会再生产的情感力量。”[8]社会记忆的连续性观点认为,过去形成了我们对现在的理解。正如前后的社会结构之间有着继承性一样,现在与过去有着千丝万缕、割舍不断的联系。这种观点强调的是社会记忆的惯性,那么,这是否意味着社会记忆一定会影响到个体对于当前身份的认同?笔者以为,对于这个问题的回答不可一概而论,应当分情况考察。参考郭景萍对于情感性社会记忆的分类,我们将社会记忆分为愉快记忆、创伤记忆和中性记忆。三种性质的社会记忆会影响到当前的身份认同。个体身份被构建之前,如果社会记忆是愉快的,个体身陷不利身份角色时,便很容易唤起个体的社会记忆,使其陷入身份回忆,并以此抗拒当前的身份。如果之前的身份记忆是创伤性的,并且个体身份的转换有利于自身发展时,之前的社会记忆则会从反面强化个体对于当前身份的认同。正如郭于华和孙立平在陕北冀村的研究发现一样,“诉苦的实质是对个体过去心理创伤的再现,借以调动个体对于未来新的身份的强烈认同感与向往,这种创伤性社会记忆借助消极的情感体验将过去的身份认同驱除,强化个体对于当前身份的认同。”第三种情况恐怕是更常见的——中性的社会记忆,正如市民身份的记忆,这种社会记忆不会对当前身份转换产生积极抑或消极作用,社会记忆的惯性几乎为零。尤其是当个体自身认识到当前身份对自己的积极意义时,身份认同与过去的关系被割断,而与未来紧密联系在一起。endprint

4.2.4 城市群市民高身份认同的构建:政策建议

城市群市民身份与个人特质无关,而是被建构起来的社会事实。社会政策和社会互动是寻找城市群市民身份认同构建的两条有效路径。对于城市群市民身份的高度认同是城市群内部城市实质性融合的表征,这种身份的高度认同有利于加快城市间的社会融合。基于此,笔者提出以下政策建议。

4.2.4.1 构建城市群的概念与识别系统

城市群市民身份是社会建构的产物,城市形象是城市群市民身份反思的依据。城市形象的视觉识别是城市形象识别最直观的表现。需要从城市群理念、城市群制度和城市群物质三个层次建构城市群形象识别系统,提升市民对城市群市民身份的认同感和归属感。

4.2.4.2 规划创建并积极宣传城市群的镜像符号,培养市民的荣誉感和集体身份感

城市规划的终极关怀本质上是一个人文关怀。[9]因此,我们应该在城市群的规划上体现集体身份的认同标志,或者说是镜像符号,创建城市群的地标建筑及其认同符号,并做好积极宣传。

4.2.4.3 发挥政府在城市群建设中的主导作用,树立市民对于城市群未来发展的良好预期

政府在城市群建设中积极角色的扮演可以直接树立市民对于城市群发展的良好预期,在城市规划中找准子城市的功能定位,体现城市的相对优势,将市民个体的发展自觉融入城市群的繁荣中。

4.2.4.4 以城市间的经济、文化交流带动(下转57页)(上接25页)市民间的社会互动

互动路径是城市群市民身份认同形成的重要途径。以经济和文化交流为载体的社会互动不仅体现在政府主体中,更重要的体现在民间。市民间的社会互动是城市群市民身份认同生成的起点,且互动过程中形成的对于城市群发展的评价体现了市民的共同意志,更具信服性。

参考文献:

[1] 王春光.新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J].社会学研究,2001,(3).

[2] 李春玲.社会阶层的身份认同[J].江苏社会科学,2004,(6).

[3] 赵晔琴.农民工:日常生活中的身份建构与空间型构[J].社会,2007,(6).

[4] 安东尼·吉登斯.现代性与自我认同[M].赵旭东,方文,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1998.

[5] 谭明兴.移民的身份构建研究[J].浙江社会科学,2005,(1).

[6] 马尔科姆·沃特斯.现代社会学理论[M].北京:华夏出版社,2000.

[7] 郭于华.克服“社会恐惧症”[J].社会学家茶座,2011,(2).

[8] 郭景萍.社会记忆:一种社会再生产的情感力量[J].学习与实践,2006,(10).

[9] 吕传庭,曹小曙,闰小培.文化认同与城市规划的终极关怀[J].城市规划,2005,(3).

责任编辑:蒋亚林endprint