从《薛伟》到《薛录事鱼服证仙》

——薛伟化鱼故事的两种文学体裁比较

2014-07-07马丽娅云南大学人文学院昆明650000

⊙马丽娅[云南大学人文学院, 昆明 650000]

从《薛伟》到《薛录事鱼服证仙》

——薛伟化鱼故事的两种文学体裁比较

⊙马丽娅[云南大学人文学院, 昆明 650000]

载于唐代李复言编的《续玄怪录》的文言小说《薛伟》,讲述了乾元元年,青城县主簿薛伟离奇变鱼的怪事。明代冯梦龙在《醒世恒言》中采其题材,充实创作成拟话本小说《薛录事鱼服证仙》。从唐传奇到拟话本小说,薛伟化鱼的故事呈现出篇幅增长、内容更加丰富饱满、文内诗词穿插、道教思想加重、语言俚俗的特点。

薛伟 薛录事鱼服证仙 唐传奇 拟话本小说

《薛伟》载于唐代李复言编的《续玄怪录》,又见于《太平广记》卷四七一,还见于《古今说海》说渊三五,题为《鱼服记》。明代冯梦龙在《醒世恒言》中,采其题材,并与《神仙传》中李八百的故事相糅合,创作成拟话本《薛录事鱼服证仙》。《续玄怪录·薛伟》之前,戴孚《广异记》的《张纵》,和《薛伟》的故事情节就已经十分相似了。而在《醒世恒言·薛录事鱼服证仙》之后,也有戏曲家据此题材创作戏曲。从中我们可以窥见“薛伟化鱼”这一故事题材的流传和演变过程。《薛伟》和《薛录事鱼服证仙》取材相同,但由于体裁和时代的不同,而各具特色。现将从体例、内容、思想主题几个方面对二者进行比较。

一、体例形式

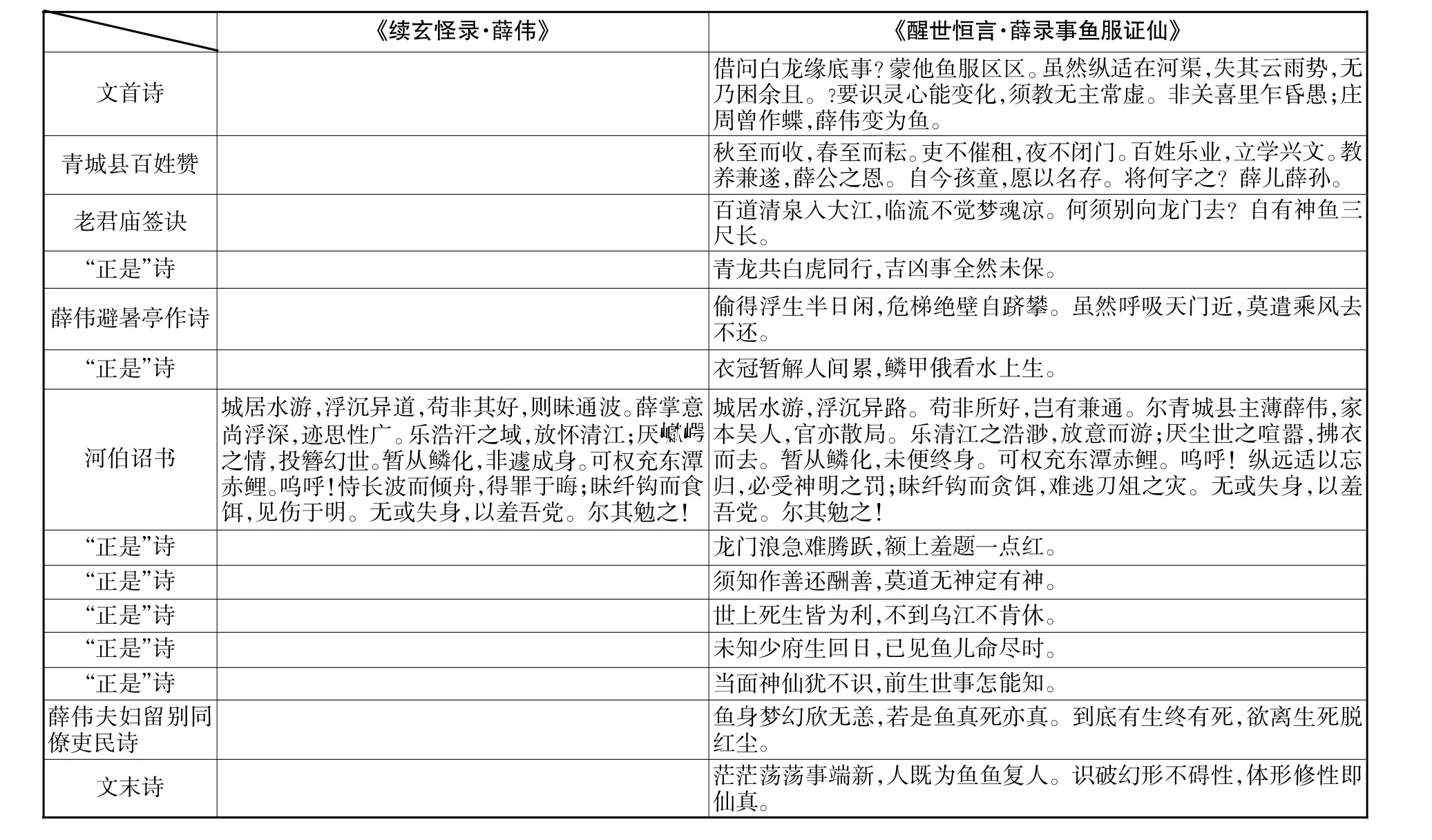

《薛伟》约一千余字,而《薛录事鱼服证仙》多达一万三千余字,篇幅是前者的十多倍。小说一度作为史书的附庸,被视为“丛残小语,以作短书”①。记事不过粗陈概略,至唐人始有意为小说,唐传奇比之汉魏晋之小说,篇幅漫长,叙述宛转,文辞华艳。比之唐传奇《薛伟》,拟话本《薛录事鱼服证仙》有更加丰富复杂的故事情节,更加俚俗而富有生活气息的语言。那种作为文体的小说的虚构性、叙事性等特质明显被强化了,小说的功能,也由偏重道德教化转向了偏重娱乐消遣。此外,拟话本有一个固定的体式,即文首和文末皆题诗一首,而唐传奇无此定式。在整个文本中,作为拟话本的《薛录事鱼服证仙》使用了比《薛伟》更多的韵文。笔者统计,《薛录事鱼服证仙》文内有11处诗歌韵文是《薛伟》没有的,加上文首文末两首诗,《薛录事鱼服证仙》比《薛伟》多了13处韵文。二者都有的韵文是河伯的诏书。试以表格呈现如下:

借问白龙缘底事?蒙他鱼服区区。虽然纵适在河渠,失其云雨势,无乃困余且。?要识灵心能变化,须教无主常虚。非关喜里乍昏愚;庄周曾作蝶,薛伟变为鱼。青城县百姓赞 秋至而收,春至而耘。吏不催租,夜不闭门。百姓乐业,立学兴文。教养兼遂,薛公之恩。自今孩童,愿以名存。将何字之?薛儿薛孙。老君庙签诀 百道清泉入大江,临流不觉梦魂凉。何须别向龙门去?自有神鱼三尺长。“正是”诗 青龙共白虎同行,吉凶事全然未保。薛伟避暑亭作诗 偷得浮生半日闲,危梯绝壁自跻攀。虽然呼吸天门近,莫遣乘风去不还。“正是”诗 衣冠暂解人间累,鳞甲俄看水上生。《续玄怪录·薛伟》 《醒世恒言·薛录事鱼服证仙》文首诗城居水游,浮沉异路。苟非所好,岂有兼通。尔青城县主薄薛伟,家本吴人,官亦散局。乐清江之浩渺,放意而游;厌尘世之喧嚣,拂衣而去。暂从鳞化,未便终身。可权充东潭赤鲤。呜呼!纵远适以忘归,必受神明之罚;昧纤钩而贪饵,难逃刀俎之灾。无或失身,以羞吾党。尔其勉之!“正是”诗 龙门浪急难腾跃,额上羞题一点红。“正是”诗 须知作善还酬善,莫道无神定有神。“正是”诗 世上死生皆为利,不到乌江不肯休。“正是”诗 未知少府生回日,已见鱼儿命尽时。“正是”诗 当面神仙犹不识,前生世事怎能知。薛伟夫妇留别同僚吏民诗城居水游,浮沉异道,苟非其好,则昧通波。薛掌意尚浮深,迹思性广。乐浩汗之域,放怀清江;厌河伯诏书 之情,投簪幻世。暂从鳞化,非遽成身。可权充东潭赤鲤。呜呼!恃长波而倾舟,得罪于晦;昧纤钩而食饵,见伤于明。无或失身,以羞吾党。尔其勉之!鱼身梦幻欣无恙,若是鱼真死亦真。到底有生终有死,欲离生死脱红尘。文末诗 茫茫荡荡事端新,人既为鱼鱼复人。识破幻形不碍性,体形修性即仙真。

关于话本拟话本小说大量征引诗词的现象,范建刚《从“三言”看话本拟话本征引诗词现象及其体现出的小说叙事观念》一文指出:“篇首诗词是对本篇所讲故事之主旨做一个交代,起到开宗明义的作用。”②《薛录事鱼服证仙》的文首诗,引出“薛伟变鱼”的话题,开启下面的故事。正文中,青城百姓赞诗、老君庙签诀、薛伟避暑亭作诗等诗词,“往往用一些普通市民耳熟能详的俗语、谚语或歇后语,或是作家稍加润色,使之具有诗歌形式,从叙述者自己的道德观念和情感立场出发,对前一小节所述事件简略概括和总结,在艺术真实与生活真实之间造成一种共时性的交流和比较”③。篇末诗词简明概括故事主旨,在总结性中包含着叙述人的情感倾向和道德评价。

总之,拟话本在文首、文中和文末大量使用韵文,使得小说更具艺术美感和可读性。此外,这些韵文诗歌并非与情节无涉,而是对故事情节的一种总结、提升或是对下文情节的提示和伏笔。韵文和散文有机地融为一体,同时起到调节叙事节奏、推进情节发展、适时唤起情感、寓教于诗的作用。

二、内容比较

首先,夫妇、同僚、官民关系的描写。《薛录事鱼服证仙》一开始,就用五百余字叙述了薛伟与吴门望族顾氏之女结婚,“夫妻相得,爱敬如宾”;后又说薛伟“廉谨仁慈,爱民如子”,把个县中治得“夜不闭户路不拾遗”;又说薛伟对待同僚也是“谦恭虚己,百凡从厚,彼来此往,十分款洽”。这段文字在《薛伟》中是没有的。

君臣义、父子亲、夫妇顺,儒家谓为“三纲”,《薛录事鱼服证仙》开头,如此铺张地描写薛伟在上下级关系、官民关系、夫妇关系上如鱼得水的状态,这实际上是儒家家国理想的具体化。在儒家设定的人生价值、社会价值体系里,薛伟是一个“成功人士”。但事情发生了转折——薛伟病了,且病得蹊跷。

《薛伟》中,对于薛伟是怎么病的,写得十分简略,只说:“其秋,伟病七日,忽奄然若往者。”《薛录事鱼服证仙》则写得比较详细,薛伟是七夕之夜,与夫人庭中乞巧,偶感风露寒凉,遂成一病,浑身如炭火烧的一般,汗出如雨。《薛伟》中虽未言明是何病,但从后文薛伟恶热求凉而下河来看,应当也是热病。我们追索一下这种热病的象征义(隐喻义):成语中多有“热”字或者表示热的含义,如炙手可热、趋炎附势等,都含有“热”的意思。对金钱、权势、地位、美色的追求和欲望,不也是一种热吗?在儒家表面的融洽祥和背后,安知其中没有追权逐利、勾心斗角?这应是薛伟得热病的象征意义。

其次,薛伟化鱼跃龙门的情节。在《薛伟》中,并没有薛伟化为鱼后跃龙门的情节,《薛录事鱼服证仙》却有很长的论述。鲤鱼跃龙门有登科及第的含义。“身化龙池”,以及及第之后举行的“烧尾宴”寓意着由“鱼”到“龙”——由平民百姓而释褐致仕。化为鱼的薛伟仍然具有做人时热衷功名的心。鲤鱼跃龙门时“把周身的精血都积聚在头顶心里”,恰是被利禄冲昏头脑的别样写照。可惜的是,薛伟变的这条鲤鱼没有越过龙门(如果越过去了,可能作为人的薛伟就永远醒不过来了)。鲤鱼跃龙门是相对于现实生活的一种幻笔,一种倒影。现实生活中的薛伟虽进士出身,但由京畿之地出而为偏僻的蜀州青城县主簿,逐渐被排挤出政治中心,有被边缘化的倾向,而主簿又是非常基层的小官,故郁郁不得志之情可想而知。现实中的不得意与化鱼之后再次勇跃龙门,形成一种相互映衬。

再次,对渔人赵干的生存状况的详写。在《薛伟》中,渔人赵干只不过是一个路人甲乙的角色,他只是起到钓起薛伟变成的那条大鱼的作用。但是在《薛录事鱼服证仙》中,作者却对赵干的生存状况、他那天突然改到东潭钓鱼的原因以及钓到大鱼之后与官府的周旋和被打等情节做了详细描写。这就有了现实批判的意义。赵干被打这样的情节在《薛伟》中是没有的,仅止于他于芦苇间藏鱼。至此,文首所描绘的那一派官民和谐的景象被解构了,它们在特殊的语境中有了反讽的意味。

复次,李八百为薛伟看病,并点化薛伟夫妇修证成仙的情节,在《薛伟》中并未提及。李八百原为《神仙传·李八百》中的人物。《薛录事鱼服证仙》中,作者把李八百的故事掺入其中。李八百告知薛伟的前世原本是神仙琴高,后被谪凡间。以道教神仙人物李八百作为薛伟的点化人,可见小说中道教的思想寓意已十分明显。

又次,老君庙打醮的灵验。《薛录事鱼服证仙》用了五百余字,写顾夫人为祈求丈夫活转,许下大愿,为薛伟在据说极为灵验的老君庙建醮,道士们以灯做北斗七星之状,观天枢星上的灯的明暗,预示薛伟于性命无碍。作者也说:“正是:‘须知作善还酬善,莫道无神定有神。’”也为神仙道教张本。

此外,作者用了七百余字,描写薛伟上青城山还愿时,遇到由太上老君幻化的牧童,指点他前世今生,点化他悟道成仙。《薛伟》中无此情节。

最后,薛伟夫妇证道成仙的结局。在《薛伟》中,故事的结尾是:“伟自此愈,后累迁华阳丞乃卒。”而《薛录事鱼服证仙》结尾却是:“少府乘着赤鲤,夫人驾了紫霞,李八百跨上白鹤,一齐升天。”《薛伟》的结局,大致不脱现实的框架,《薛录事鱼服证仙》则以三人均证道成仙来说明“神道之不诬”,对成仙后那种烟雾氤氲、华服灿烂进行渲染,极写成仙之乐。

三、思想主题

(一)《薛伟》的思想主题。程国斌先生在《唐五代小说的文化阐释·唐五代小说与宗教》中说:“通过人畜互变,寓示佛教的报应观,达到劝善惩恶、禁戒世人的目的,这是唐五代小说作家在情节上常常运用的一种方式。”汪辟疆在《唐人小说·薛伟》的编后叙里说:“此事当受佛氏轮回之说影响,李复言遂演为此篇,宣扬此法。唐稗喜以佛道思想入文者,此亦一例也。”佛教宣扬众生平等,万物皆有佛性,鱼这些动物也和人一样有思想感情,此鱼是薛伟所变,安知他鱼不是其他人所变?若杀生,则可能哪天自己也命丧他人手。佛教还提倡顿悟——所谓“放下屠刀,立地成佛”,又说“一善念生即是佛,一恶念生则化为魔”。诸公听了薛伟的话后即心生爱忍,终身不食鱼,也可算是一种顿悟了。

同时,小说中还有道教的思想。

一方面,道家所提倡的那种逍遥自由、无拘无碍的快乐,在《薛伟》中有比较明显的体现。例如,薛伟病重,魂魄出窍,“既出郭,其心欣欣然若笼禽槛兽之得逸,莫我如也。”薛伟跳入清凉的河水中嬉戏时,文中说:“(薛伟)自幼狎水,成人以来,绝不复戏,遇此纵适,实契宿心。且曰:‘人浮不如鱼快也,安得摄鱼而健游乎?’”变鱼之后,薛伟“放身而游,意往斯到,波上潭底,莫不从容。三江五湖,腾跃将遍”。从这些文字中,我们可以看出薛伟化成鱼之后的那种自由、自适,无案牍之劳形的薛伟甚至重拾儿时的爱好,穿着鱼服,三江五湖任遨游,何其逍遥自在,自得其乐!另一方面,薛伟所化成的“赤鲤”也与道教大有关系。西汉刘向《列仙传·琴高》记载,鲤鱼是仙人的坐骑,《列仙传·子英》载子英乘坐鲤鱼升天成仙。东晋葛洪《抱朴子·对俗》中说:“夫得道者,上能竦身于云霄,下能潜泳于川海。是以萧史偕翔凤以凌虚,琴高乘朱鲤于深渊,斯其验也。”乘坐鲤鱼成为得道成仙的标志,而鲤鱼,尤其是红鲤鱼则成为道教圣物,神圣不可侵犯。《薛伟》变化所成的恰是道教圣物红鲤鱼,这就不能不说文中确有道教之存迹。

不过,纵观全文,《薛伟》主要传达给读者的,还是劝诫人们不要杀生、不要吃荤腥,相信因果轮回、怀有爱忍之心等这样的思想情感倾向,而道家所倡导的那种逍遥自在,仅仅是在薛伟变成鱼的初期描写了他的心情,至于红鲤鱼,则也只是小说叙事所假借的一种形象,不能作为证明其道教思想占主导的证据。故《薛伟》思想在佛道互参中,又更倾向于佛教。

(二)《薛录事鱼服证仙》的思想主题。从题目“证仙”二字,就可以略窥见这篇小说的思想主旨在于表明仙道的真实。此外,上文在内容比较方面,揭露儒家价值观的虚伪性,抬高道教人物李八百、太上老君等人的地位,反复申明得道成仙的真实性和美好性,就能够十分鲜明地体会到这篇小说宣扬道教的思想倾向。另外,小说还表现出了对佛教的揶揄批评。例如小说中借人物之口说:“打醮是道家事,不在佛门那一教。要修因果,也不在这上。想道天生万物,专为养人。就如鱼这一种,若不是被人取吃,普天下都是鱼,连河路也不通了。凡人修善,全在一点心上,不在一张口上。故谚语有云:‘佛在心头坐,酒肉穿肠过。’又云:‘若依佛法,冷水莫呷。’难道吃了这个鱼,便坏了我们为同僚的心?”④这是非常直接地对佛教所宣扬的因果轮回、不杀生、不食荤腥的教义提出抨击。

① 语出桓谭《新论》:“小说家合丛残小语,近取譬喻,以作短书,治身理家,有可观之辞。”

②③ 范建刚:《从“三言”看话本拟话本征引诗词现象及其体现出的小说叙事观念》,《中国古代小说戏剧研究丛刊》2004年第2期。

④ (明)冯梦龙编撰:《醒世恒言》,中华书局2011年版,第374页。

作 者:马丽娅,文学硕士,云南大学人文学院硕士研究生,研究方向:中国古代文学。

编 辑:杜碧媛 E-mail:dubiyuan@163.com