基于广西民族音乐素材创作的钢琴曲《东兰铜鼓舞》

2014-07-05李晶

李晶

[摘 要]《东兰铜鼓舞》基于地域性审美意蕴,模仿铜鼓、舞蹈等民族性艺术形式,借以奏鸣曲式的创作手法,体现为作品中独特的节奏、韵律及曲式等表现方式,用以反哺其民族情结,具有较高的艺术特色。本文对钢琴曲创作、作品及其民族性的风格特征进行分析,并略加陈述广西音乐艺术的审美旨趣。

[关键词]东兰铜鼓舞 钢琴 民族 特色

《东兰铜鼓舞》是中国当代作曲家陆华柏以广西民族音乐素材创作的一首钢琴曲,是1977 年作者去广西的少数民族地区巴马、东兰采风的路上创作的。它根据不同形式和内容,采用了支声、主调、复调等不同音乐织体写作手法和多种演唱形式,注重将西方和声与中国传统音乐特点相结合,旋律悠扬,斗志饱满,具有地方民族音乐特色。

一、《东兰铜鼓舞》的创作特色

《东兰铜鼓舞》的创作手法基于地域性的审美特色,关注广西劳动人民喜爱的艺术形式——铜鼓与歌舞,以钢琴发音为基准,反应了铜鼓、歌曲、舞蹈三种综合艺术形式。它虽然篇幅不大,但却采用了奏鸣曲式的创作手法,乐曲主题旋律反复变化对比,使钢琴曲的整体演奏效果逐渐增强。

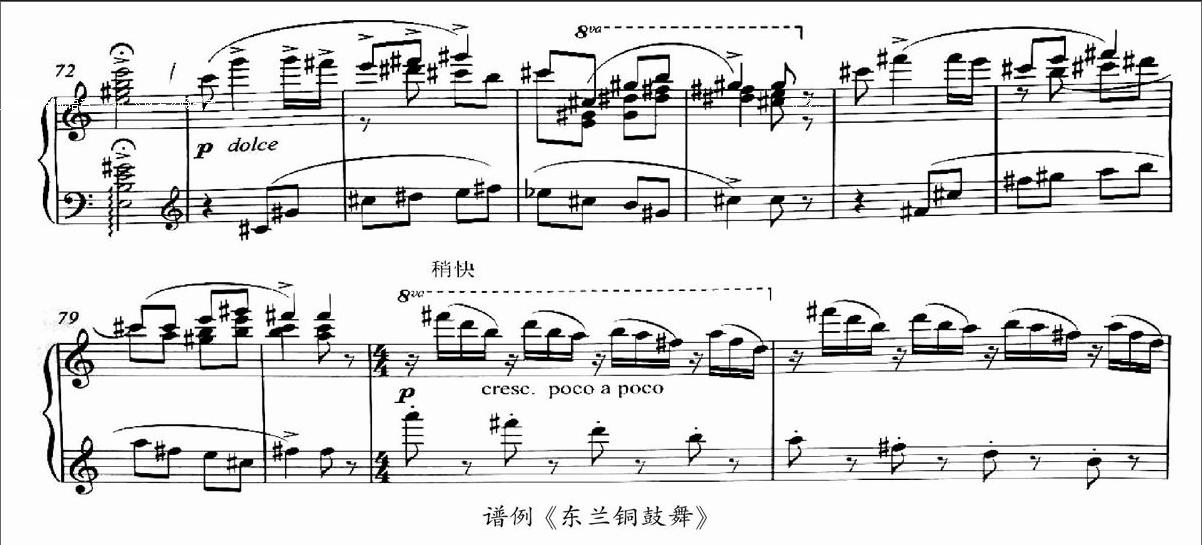

乐曲在展开主部主题的过程中,最先通过使用钢琴的低音区来演奏简单而重复的节奏,模拟了铜鼓的声响和演奏方式。由于铜鼓的演奏往往是四面铜鼓高低公母搭配演奏,因此主题旋律也明显地在不同音区进行模进,展示了不同音色铜鼓敲击同一旋律的演奏效果,具有十分鲜明的节奏感,使主部主题显得沉静而又理性。

乐曲进入副部主题,作者采用了固定动机的创作手法,鼓点的节奏型和弦断奏与十六分音符跑动型小连线乐曲重叠,形成了一种多声部音响推进的方式,像是人的歌声与铜鼓的敲打的呼应。同时,乐曲横向的节奏也变得越来越密集,越来越紧凑,鼓点节奏型由最初的单音逐渐变成双音。双音的音域每次出现的时候都有不同程度拉宽,音乐的气势不断增强,一改主部沉静明快的主题,像是欢庆的活动逐步进入了高潮,副部主题显得更为欢畅淋漓。

除去主部主题和副部主题形成了变化、对比、反差和交错之外,乐曲的声音表现在演奏过程中也呈现出交错变化的态势。在声音模仿方面,乐曲展开部分是一段快速不断下行的音乐,虽然整体音效上是四十六的节奏效果,但是左右手还是有明显的区别,左手模仿是鼓点,右手模仿的是人的吆喝声,交相呼应,鼓点动机同样在四个不同的音区都进行了一次呈现,吆喝声则从高到低依循而下;在力度的表现方面,乐曲演进由弱到强,音色由细变粗,表现出整个活动进入了最高潮。

就整体乐曲创作特色而言,作者对再现部进行了缩减,在副部主题出现的时候,副部主题的调性回归主调,体现为一种叠置的和声效果,鼓声与人声的结合,到最后在热烈、欢快到最顶点时结束乐曲,形成一种交错攀升演奏态势。

二、《东兰铜鼓舞》的作品特色

铜鼓舞的表演具有很强的节奏感,而《东兰铜鼓舞》中最突出或模拟的正是这种节奏形式,在其基础上体现出节奏型的旋律特色,辅以民族性的和声,使作品极具动律。

1、节奏特色。《东兰铜鼓舞》节奏特色体现为富有表现力的民间铜锣节奏,由于铜鼓声音浑厚、发音强烈、节奏鲜明,富有极强的象征意义,因此钢琴模仿铜鼓声响的动机多在中低音区演奏,其节奏变化富有动感,体现一种舞台动作的准确性,具有烘托和渲染的作用。

铜鼓的演奏突出的特点是节奏的变化,在《东兰铜鼓舞》中其节奏效果主要表现有两种:一是为进行曲风格鲜明的前八后十六节奏组合;另一种则是舞蹈性突出的切分节奏组合。二者节奏性动机在曲子中的出现频率非常高,从二分音符、十六分音符一直到切分节奏,都融合了生活中的日常态度,并将其贯穿到舞蹈艺术形体的组合变化之中,借钢琴音乐的表现手法同时表现铜鼓和舞蹈二者艺术形象,用以体现这种有特色的节奏表现形式。另外,钢琴曲模仿铜鼓主奏时候发出的洪亮而有和声的特殊音色,体现为一种富有节奏感的旋律,描述一种舞蹈性的节奏主题,并且在不同的声部中穿插,塑造了一个短促有力的音乐形象,生动地表现出了舞随鼓声而动的活跃场景。

2、旋律特色。《东兰铜鼓舞》的旋律是在舞蹈与铜鼓结合的基础上进行的,演奏时模仿锣鼓发出的宫、商、角、徵四个音调,这种单纯的原始铜鼓演奏方式经过陆华柏改编,一方面保留了民间演奏的特征,一方面加入西方钢琴演奏方式,使其具有一种节奏型的旋律特色。

《东兰铜鼓舞》在民族音调的基础上融合现代的作曲技法,通过各种不同音层搭配,模拟更加丰富多层的铜鼓音响,大胆采用节奏型的旋律的创作形式,不拘泥单一的节奏模式,极大地发挥了钢琴的音响特色,譬如他挑选富有旋律琵琶曲来改编钢琴曲,在作品的和声配置上加入多种音响,并重点突出五声调式的音调感,作品突出节奏拍点的同时,又与和声的变化相结合,突出了旋律的整体效果。

3、曲式特色。《东兰铜鼓舞》曲式的模仿及运用较为复杂,音乐的主题多次在不同的调式上面进行呈示,充分地体现了壮乡民歌婉转曲折的曲式特点。

首先在调性转化上,钢琴曲和声音色反差较大,在乐曲渐进主题时,作者在开始部分使用a小调,主题在原调呈现后马上移调f小调,充分体现了铜鼓高低分组搭配在不同音区演奏的效果;在舞曲的旋律快速流动时,a小调上快速的音阶下行之后,旋律通过下行模进顺势进入G大调音阶过渡,最后终止和弦结束在e小调主和弦之上,第二主题在e和声小调上又不拘泥于此调,调性变化灵活多样。

其次在多声部呈现上,作者将其集中于乐曲的高潮部分,主要是采用铜鼓与山歌的多声部叠置效果,采用广西传统的低音唱、高音唱,表现为派生性的和声二声部形态。一般而言,低音声部的歌腔称为腔口,民间有低音是腔口,高音声部是腔口的派生声部,常随腔口的走向进行加花、伸展、变化,在乐曲中,两者有先有后,有主有从,有对有和,和声音程连续进行,形成一种和声式二声部形态,两者同时呈现。

最后在曲调表现上,本曲近似多声部的山歌,亦采用壮族山歌中常见的引腔、正腔、尾腔 3部分组成乐曲,模仿中使用徵或宫调式较多,羽调式较少,正腔中采用上下句的结构方式,尾腔采用特定的衬词衬腔构成特定的终止句,终止前,大二度音程到同度的进行,构成独具特色的终止式。endprint

三、《东兰铜鼓舞》的民族特色

作者以广西民族音乐素材创作的钢琴曲,描写鼓乐与舞蹈的艺术形象的时候,势必沾染地域性的民族品性。譬如乐曲以大量铜锣音色、节奏特征,而锣鼓本身又渗透到广西各民族的点滴生活之中,反应了人们日常生活和生产劳动中的喜怒哀乐,在祭祀、婚嫁、迎新年、庆新稻、阉牛节、贺新居、送征人、庆战功等富有民族特色的仪式上均有体现。

广西民族文化与铜鼓和舞蹈有着深厚的渊源,该乐曲写作的动机就是作者在东兰看了当地的铜鼓舞后,为其气氛所感染而产生的。虽然钢琴曲的篇幅不大,但在这一共148个小节中,充满了典型的民族特色。它不光生动地表现了铜鼓与舞蹈相结合的灵动场景,也展现了铜鼓演奏特有的四声搭配声响效果,烘托了广西人民能歌善舞的民间艺术氛围。譬如乐曲中最初部分模仿铜鼓中最简明的节奏形式,以简单明了、富有力量的类音符的铿锵声,为全曲定下热烈、欢腾的基调。乐曲发展到后面,出现十六分音符,情绪一再攀升,欢快活跃的音乐气氛渐进高涨,如同再现少数民族围着胜利的果实那种按捺不住的喜悦心情,都手舞足蹈起来。作者通过对铜锣鼓的模仿为作品的民族性注入生机,使铜锣鼓与钢琴伴奏在各种模仿中相得益彰,在为民族器乐曲多声化演绎的过程中起到的积极的推动作用,又使作品本身建立起一种朴实的民族风格,可谓一举两得。

除作品表现为民族特色之外,作者在创作时也注意到这个问题。陆华柏认为,作品中三个或更多个不同音响构成的和弦很难产生民族特色,因而他在本曲中更多地重视旋律的横向发展,加入了模仿民歌和民族性的旋律的成分,这就是他提出的“随机模仿和声法。” 因此,作者在创作过程中尽量保持言简意赅、质朴明晰而又意趣深长的艺术风格,用以反映其民族心理,这些风格,在《病中吟》、《闲居吟》、《独弦操》等乐曲里面都有应用。

在演奏方面,陆华柏先生使用民族音调,获得一种全新的固定音型,有时用右手演绎,有时双手并用,其逻辑逻辑起点和意境的传达都是出于揭示一种民族心理的需要。因此要想弹奏好《东兰铜鼓舞》,除了要学好作品的音型,更重要的是理解好这首钢琴作品原有的民族文化元素,才能在演奏中优雅展现钢琴作品中饱含的广西民族文化的魅力。

总之,通过作品浅析,我们发现了《东兰铜鼓舞》音乐语音元素中特有的旋律叠置表现形式、舞动与鼓乐中蕴含的节奏生命、民族和声与传统调式交织出的特有和声。凡此种种,使《东兰铜鼓舞》成为广西民族音乐素材创作的当代钢琴作品代表。 (责任编辑:翁婷皓)endprint