三峡地域文化与移民摄影探索

2014-06-28陈文

陈 文

(三峡人文艺术中心,湖北宜昌 443000)

1993年正式开始实施的长江三峡移民行动至今已经二十多年了。作为全球瞩目的长江三峡水利枢纽工程的关键要务——三峡移民,先于三峡工程的正式开工而提前一年进行。这是一项史无前例的历史性大迁徙——三峡工程的蓄水将淹没陆地面积632平方公里,涉及湖北省、重庆市的20个区市县277个乡镇、1 680个村、6 301个组,其中有2座城市、11座县城、116个集镇需要全部或部分重建;全淹或基本全淹的县城8座:湖北省秭归县归州镇,兴山县高阳镇,巴东县信陵镇;重庆市巫山县巫峡镇,奉节县永安镇,万州区沙河镇,开县汉丰镇,丰都县名山镇;大部分淹没的县城1座:重庆市云阳县云阳镇;部分淹没市区和县城4座:重庆市万州区、涪陵区、忠县忠州镇、长寿区城关镇。

截至2010年9月,跨越两个世纪、持续18年的三峡移民安置任务全面完成;三峡库区共搬迁移民139.76万人[1]。这是一次艰辛而动人的命运大迁徙,也是一场气壮山河的家园大重建,还是一部凤凰涅槃的创业改造史。

中国自古以来就是移民大国,关于移民最早的记载可以追溯到《世本·居篇》关于禹都的记录。正是成百上千次的移民形成了我国多民族多元一体的格局。移民对于中国的意义绝不亚于移民对于美洲大陆的重要性[2]。

一、三峡移民文化的历史谱系与现实分布

长江三峡横跨重庆、湖北两个省市。长江这条大河在原重庆、涪陵、万县境内分别吸纳了嘉陵江、乌江、大宁河等重要支流,于巫峡之地劈开崇山峻岭,冲出四川盆地。长江流经的原四川盆地东部地区的重庆、涪陵、万县三地,则被唤作川东地区。这一地区在历史地缘上和长江中下游有着密不可分的渊源联系。

据考,历史上,四川曾有过6次大规模的移民,“湖广填四川”乃最为当下百姓所知。“湖广填四川”是指发生在中国元末明初和明末清初的两次大规模的湖南、湖北(即湖广行省)、广东(主要是客家人)等省的居民向四川各地迁徙的移民潮。《四川通志》记载:“蜀自汉唐以来,生齿颇繁,烟火相望。及明末兵燹之后,丁口稀若晨星。”在这个特定的历史条件下,清王朝为了解决四川劳动力和生产粮食的问题,采取“移民垦荒”的举措,将包括湖广等十余个省的人民相继迁入四川,其中移民数量最多的是湖广行省。至乾隆四十一年(1776年)由湖南、湖北、广东、江西、福建及贵州、陕西等地迁入四川的移民及其后裔达到600多万,占当地总人口60%以上[3]。

有考证表明,还有江西、福建、广西等十几个省份的居民迁入。“湖广填四川”给四川带来了不同地域的文化和生活方式,为全省注入了新鲜的血液,而这些移民多数选择川东地区定居下来。这些外省移民还成为多数四川人的先祖,甚至四川无与伦比的感染力和同化力也正是来源于历史上厚重的移民文化。

20世纪末的三峡工程移民是这块土地上的又一次万众瞩目的大迁徙。三峡移民原本居住在重庆、湖北两个省市,其中,先前的川东地区也即如今的渝东地区占了三峡移民总数的85%。

这些年间,全长2 309米、海拔高度为185米、目前世界上最大的混凝土水利发电工程庞然大物般地横亘在长江的腰身上,在受此阻隔的长江水开始向两边坡地上的城池扑来时,百万计数的百姓霎时变为水库移民。这是世界上典型的非志愿移民,他们的人生际遇由此而转折,人与土地的关系、人与江河的关系、人与族群的关系、人与人之间在的关系,在此骤然聚结而发生裂变,因此而产生的当代移民文化在社会急剧转型的今日之中国,具有突出的人类学与社会学研究的标本意义。

长江三峡139.76万移民中,有搬迁移民、占地移民之分。随着移民城镇迁建的方法不同(就地后靠或另址新建),多数搬迁移民告别了原有的居所与工作劳动场所,而短距离地发生位移、在长江两岸新造的城镇中栖居。一百多万移民中,有18万多移民外迁,成为长江三峡移民中背井离乡、出省安家而行程最为遥远的部分。

据国务院三峡工程建设委员会办公室的统计,三峡外迁移民于1993年开始,分批次外迁到山东、浙江、江苏、上海、广东、四川、湖南、江西、福建、湖北、安徽等11个省市,加上2万多移民投亲靠友自主外迁,共计有25个省市分布着长江三峡外迁移民,中不少移民重新回到了他们先祖真正的故地。这是命运的轮回,仿佛也是历史的宿命。三峡外迁移民因而成为这20年来海内外摄影师镜头一度集中观照的主体构成。

二、中外三峡移民摄影作品纵览

大量报道纪实类型的拍摄,直接切入三峡工程移民事件。自移民开始之初,即通过平面纸媒批量地呈现出来,形成对三峡移民事件的直接传播。伴随着三峡工程这个彼时世界级的头号工程的进程,国家层面提出了“三峡工程的关键在于移民”的论调。这一时期,全球的专家学者和社会人士关于三峡工程的热评不断。三峡移民摄影作品在一定程度上揭示了三峡移民的动态面貌,颇具视觉吸引力与传播效应,成为诸多摄影师竞相追逐谋求的对象。

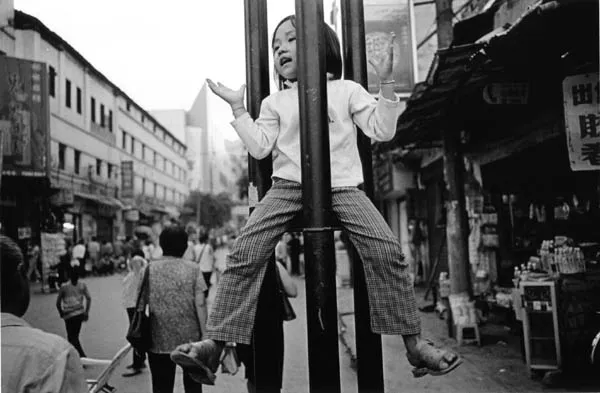

广东摄影记者王景春在规划中的三峡受淹区采访拍摄了众多尚在准备状态的三峡移民的真实生活(如图1、图2)。

图1 2002年8月26日,三峡库区丰稳坝:殷远山的妻子一手抱棉絮,一手夹相框搬家,相框上面是他们家已故老人的遗像。(王景春/摄影)

图2 2002年8月25日,三峡库区重庆丰都上河街:一个小女孩旁若无人的玩耍。数月后,这里将随着三峡蓄水而被淹没。(王景春/摄影)

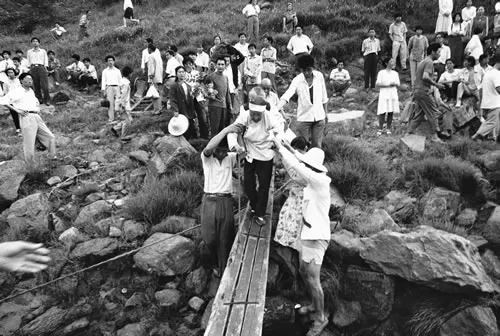

湖北摄影记者胡伟鸣在三峡库首第一县——秭归县拍摄了居住在半山里的乡村移民举家乘船搬迁的镜头(如图3、图4)。

图3 2001年湖北秭归:首批三峡移民将家具从船上搬下来。(胡伟鸣/摄影)

图4 2001年湖北秭归:首批三峡移民将家具从船上搬下来。(胡伟鸣/摄影)

三峡本土摄影家陈健、何川等踞守在自己生活的沿江城镇,通过及时掌握移民搬迁动态,投身到移民送行现场,拍摄到外迁移民们离井别乡、真情难舍的生动细节(如图5、图6)。

图5 2000年移民们乘船离开三峡故土,洒落滚烫的泪……(陈健/摄影)

图6 2001年移民带着行李来到码头(何川/摄影)

重庆、湖北两省市的摄影家们对于三峡移民题材更是情有独衷。世纪之交,专门前往长江三峡移民迁建现场进行拍摄的摄影家们究竟有多少,这却是一个难已统计的数目。彼时尚不方便的交通条件,在一定程度上制约了各路摄影师在三峡地区的行程安排。但是沿江的重庆奉节县、巫山县、湖北巴东县、秭归县、兴山县、宜昌县(现为宜昌市夷陵区)等地,常年不间断地出现背着大容积摄影包、胸前挎着胶片照相机、肩上还扛着三角架的摄影师们。三峡百姓从最初的不理解、敌意、逃避、稀罕,到逐渐适应了他们的镜头。这为摄影师们深入地探访移民问题,系统地拍摄,提供了一个可能。

卢广、解海龙、刘雷等名家大腕不远千里前往长江三峡展开纪实性拍摄,香港《中国旅游》杂志特约记者陈池春、郑云峰不分季节地常年在长江三峡区间跟踪拍摄。

台湾摄影师庄灵、林柏梁等多次拍摄三峡,法国伽马图片社摄影师曾年专程从海外奔赴长江三峡(图7),大名鼎鼎的爱德华·伯汀斯基(图8)、还有若干资深的海外摄影师以外籍艺术家、记者或游客的身份,静悄悄地进入长江三峡,潜入到高山峡谷、残垣断壁之间,风尘仆仆地记录下三峡工程与三峡移民的动态进程和多般容颜。

如此众多的摄影师用镜头记录长江三峡移民,成为一种摄影现象。以至于三峡上下产生过这样的评价:新旧世纪交替时期的千里峡江,出现了三支大军——一支是建设大军,日以继夜地构筑着三峡大坝;另一支是移民大军,成群结队浩浩荡荡地乘船乘车别离三峡;还有一支是摄影大军,他们持着各式各样的照相设备,谋杀了数以万计的菲林。

图7 2008年3月,三峡工程中最后一座县城重庆开县拆迁现场(曾年/摄影)

图8 2002年,拆迁中的重庆奉节县老城([加拿大]爱德华·伯汀斯基/摄影)

2003年6月1日起,三峡工程首次关闸蓄水,完成首次蓄水目标海拔139米,洪荒顿起,峡江易容。在三峡工程按预定计划完成通航、发电之后,关于长江三峡的摄影报道数量上骤然减少——经过一段时间的“狂轰猛炸”之后,摄影圈中似乎如同蓄水后的三峡水库一般风平浪静。

此时,关于长江三峡主题的出版物里,出现了晋永权的《出三峡记》、严平的《三峡:我们在路上,我们眺望故乡》、颜长江的《最后的三峡》等。在2006年三峡工程三期蓄水到海拔156米前后,从艺术摄影的角度,国内出现了杨怡的《没·故里》(图9)等新作。

后来,刘珂的《平湖》(图10)等作品亦是续写了摄影对三峡移民题材一如继往的关注。

图9 没·故里(杨怡/摄影)

图10 平湖(刘珂/摄影)

而在国内艺术界,贾樟柯的电影《三峡好人》横空出世,刘晓东的油画《三峡新移民》以2 200万人民币的拍卖成交价在海内外激起巨大反响。同为视觉作品的这两部力作,刹那间刺激了彼时摄影界里三峡移民题材相对的沉闷凝滞状态,再次引发了摄影圈内外对长江三峡题材的思考。长江三峡移民题材的文艺创作俨然在这个时候初步形成了一个艺术上的高点,而摄影领域,经过十多年的追踪、摄猎、流传,在传播事实方面功不可没,而对三峡移民题材的跟进、发掘、表达、评判乃至于推动,似乎想为却难为?

正视这个事实,必须调整视线,重新审读三峡:因为自古以来,移民本身就是一个敏感芜杂而又脆弱多变的问题。

三、三峡文化是移民摄影挥之不去的底色

世界上,关于水利移民的记载普遍地包含着难言的酸楚,隐藏着深层次的秘密。从1949年新中国成立到21世纪之初,为修建各类水利水电工程而动迁的水库移民共约1 250多万人左右。建国后前40年,在总数约为1 000万的移民的生产生活安置上产生了大量的“遗留问题”。有关专家承认:这几十年在对移民的安置上,三分之一未解决好,三分之一解决得很勉强,解决得较好的只有三分之一。”[4]“移民就是移自己的爹娘!”这句出自移民干部口中的一句内心话,道出了移民问题的非比寻常的艰难!我们认为:长江三峡移民不是原住民简单的地理位移,而是其文化上、情感上与心理上的被动撕裂与竭力修复。

特定的自然地理构成是我们深入寻求三峡移民问题认知的端口。长江穿越四川盆地东部时,河水下切,河床下陷,地壳隆起,群峰耸峙,从而形成了延绵193公里的三座峡谷。

雄伟、幽深、险峻,是中国地理教科书上对这三座峡谷的特征定义,长江三峡被公认为是中国乃至全球的山水奥区。作为这块土地上的万物之灵,三峡百姓生于斯、长于斯、居于斯、劳于斯,逐渐形成了与高山激流、田野山涧相匹配的心理秉性。作为中华民族的一条母亲河,长江孕育了目前世界上最为古老的古人类文化之一——巫山人。距今约204万年人的巫山人雄辨地证明了长江三峡是人类文明的发源地之一。滔滔江河,成为维系文明成长的发源与生长地,三峡百姓自古与江河皈依,听惯了急流的湍息、飞鸟的惊鸣,适应了炎夏的曝晒、雷雨的浇淋。嵯峨的山岩、崎岖的小径、茂密的森林、卵石密布的河滩等等,构成了三峡百姓赖以生存的生活原场。三峡先民一路筚路蓝缕,披荆斩棘,逐渐凝聚形成了三峡百姓独有的峡江性格。如果我们联系历史上的移民背景,从三峡百姓的种族脉系着手,分析当代三峡人的血液特质与性格基因,就能更加深入地洞悉三峡百姓的内心世界。

在人类历史长河中,人与土地的关系是一个亘古不变的课题。而长江三峡雄奇瑰丽的自然,奔腾湍激的江河溪流,就是这块土地上独有的峡江理特质。峡江地理对三峡人的气质塑造具有先天性的影响。三峡先民在与土地江山的开垦、种植、对话之中,形成了一整套三峡百姓独有的内向性气质和开拓性精神。“众水会涪万,瞿塘争一门。”如同诗句里的夔门之雄伟、之峻奇,三峡百姓拥有向天地自然求生存的豪气与意志,抗争、重义、勤奋、自立,这些品格深刻地烙入三峡百姓的血肉之躯。

巴国与巴文化、楚国与楚文化均是在长江三峡这个特定的自然地理环境中形成的。巴楚文化中的刚勇、尚义、创造、浪漫等特质,一直留传下来,深入三峡百姓骨髓,影响至今。巴蔓子、屈原、王昭君等都是三峡地区历史长河中的杰出人物代表。以之为根基,长江文明在这个特定区间,形成了以自然山水、历史名人、军事交通、经济政治及文学艺术为基本内容的三峡文化。三峡文化是在三峡这特定空间由人与自然共同创造的文化,具有一定的独特性,一是充满对壮丽山川的景仰和对险恶山水的敬畏,充满悲壮色彩;二是人文与山川共同化育,共同创造,具有和谐性;三是不断激荡的江水、不断变化的山川让人民群众富于创造、灵动和智慧;四是这一特殊空间虽然相对封闭,但不舍昼夜的滚滚峡江给人以冲破封闭的力量;五是这种文化充满神秘力量[5]。因此,有人这样评价:凡是从三峡出发的人,总是怪异的,他们就像那滔滔不绝的江水,总是能卷起一点漩涡,发起一点冲撞……

文艺作品、媒介报道均是对社会现实的反映。当三峡移民作为世纪之交的中国备受关注的重大事件时,艺术家与媒介、社会工作者对于三峡移民课题的求知应将地域文化视为通向大道正解的密钥。在历史上,长江三峡因为卓绝的地理面貌而为文学艺术所青睐,各路文人墨客或顺长江而下,或逆流行舟,叩问三峡。“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。”“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”李白、杜甫等人,均在这块土地上留下了千古流传的诗章。

世界上没有哪个大峡谷像三峡这样富有诗意、诗情和诗作。诗是一个民族心灵的投影,是一个民族精神境界和教养的评价尺度,是一个民族对美和善追求的集中体现,是一个民族情趣的内核。从这个制高点出发,我们在鉴赏、品评三峡诗作时,才能掂出三峡在中国文化中的分量,三峡在民族精神中的分量,才能掂出这份以三峡名义形成的文化遗产的分量[6]。

照相机正如苏珊·桑塔格所评价的,它真的就是一个忧伤的物件。当形形色色的照相机来到三峡这块土地上,镜头一开始向这块土地上的百姓聚焦时,取景框面对的并不是简单地对三峡移民搬迁过程的截取。因为我们面对的不仅仅是一群人的别离,而是遭遇到一种地域文化的浸染,而这种文化的群体构成正在出现分离——移民告别的不仅是房屋、田园、族群、故人,而是面临着新的文化的交汇、重建与选择。而根植于这块土地山河上的文化大树,移民诚然就是颇为重要的一杆遒枝。视觉影像客观上定格了移民事件的表象,但是更多地集中在对迁移过程的记叙,极少对于三峡移民文化的深处进行触探,局限了摄影从更高层面对移民的深层次描述、表达与揭示,摄影之于三峡移民对于三峡地域文化的体悟与运用,尚显虚缺。事实上,这也归结到当下中国摄影在实践当中的一个重要问题:热衷于猎奇的追光逐影已成泱泱大观,欠缺精神向度与人文关怀仍为固疾。

三峡的人文精神,就是三峡文化的价值取向,是从三峡文化中生长出来的内核,是三峡百姓依托三峡自然,在历史实践包括三峡移民实践中创造的精神。这种精神包括着:以巴人为代表的忠勇刚烈品格和以楚人为代表的筚路蓝蒌,以启山林的开创精神;承担大义、舍己为国的奉献精神;与山水共和谐,以苦为乐的人生态度及舒畅旷达、激情神秘的文化风格[7]。三峡人文精神的提炼传承,就是今日三峡社会经济发展的正能量。

从这个意义上,我们就不难理解:为什么同为视觉艺术、同在长江三峡拍摄完成的电影作品中,吴永刚、吴贻弓联合执导的《巴山夜雨》释放出的对“文革”结束之后民众内心世界的揭示与人性的反思,强烈地撞击着观众的心扉,章明的《巫山云雨》营造出一种乌云滚滚、闷雷声声而主人公在画面里焦燥、期待、预感的神秘意象,贾樟柯的《三峡好人》以三峡民工在高楼之间小心翼翼地慢步走钢丝而作为影片结尾,对三峡百姓命运的嗟叹和对民间社会实情的隐喻,如此奇特而又意味深长……

一百多年前,在地球的那一边,当代表“先进文化”的白人强行向红人(印第安人)征地,以由他们来主导“现代化”的时候,传说一位即将失去土地的红人长者说过这样一段话:我们是大地的一部分,大地也是我们的一部分。假若我们把那土地卖给你们,务请牢记,这块土地是圣洁的。务请教导你们的子子孙孙,这块土地是圣洁的。河流是我们的兄弟,它能解我们的口中之渴,承载运送我们的独木舟,喂养我们的子女。湖中清澈水里的每一种倒影,都代表一种灵意,印出无数的古迹、各种的仪式。流水的声音不大,但它说的话,是我们祖先的声音。假若我们把土地卖给你们,务请牢记,河流也是我们的兄弟。……我们确实知道一事:大地,并不属于人;人,属于大地,万物相互效力[8]。

这是一份人类族群与赖以生存的土地环境之间透彻心骨的感受!这样的表达昭告着文化的持久魔力与文明之主人们不可撼动的尊严。这也似乎提示着我们:将摄影镜头对准移民时,请运用历史的眼光,把握文化的视角,确立公允的立场。

四、三峡移民摄影的实践空间与若干可能

将三峡移民作为一个恒久的摄影课题,意义非凡。2005年8月,媒体广泛报道最后一批外迁移民乘船别离长江三峡。在2008年,三峡工程四期蓄水清库,又有成批次移民由重庆市万州区新田镇迁移到重庆市壁山县八塘镇。若仅以三峡移民安置任务的完成作为三峡移民摄影课题的终结,未必妥当。“搬得出,稳得住,逐步能致富”,这是国家三峡建设主管机构对于三峡移民工作定下的目标。事实上,关于三峡移民工作至今仍在持续。

2010年前后,国内新锐媒体先后报道了三峡移民返流的新闻。正是基于先前分析的历史背景、地域文化、族群人脉等深层次原因,不少外迁的三峡移民很难真实管控自己的外迁命运,而选择了重新回到以前的故乡——长江三峡。故土难离、在迁出地失去原有发展机遇、在迁入地不适应生产生活等,都是他们不得不辗转应对的实际原因。但是,从政策上讲,三峡移民回流之后不可能由原迁出地政府负责安置,因为这些移民的户口已经转到迁入地了。此时,当这些曾经外迁、如今返流的移民重新站在长江三峡的土地上,面对抬升的水位与现实的生活,他们感觉既熟悉又陌生——因为,曾经爬滚打过的地点已经没入江水中数年了,他们无法再次涉足昔日的家园。他们的身份是异乡人,因为,没有外迁而采取就地后靠的原来乡邻们,在新的海拔更高的位置延续着现代峡江生活。看着那些熟人,听着那些乡音,返流移民却为自身基本的生存而焦虑、愁苦、奔波、流动……

身份的限制、资源的匮乏,返流的三峡移民置身于前所未有的尴尬境地。何处才是人生的归宿?未来、生计、子孙……这些问题萦绕在返流移民的心头,一如峡江中的游云……返流移民,敦促着我们思索并着手解决人与土地、人与江河生存关系以及水电移民后所产生的“社会性脱臼”等新的疑虑。

20年过去了,新居于25个省市的三峡外迁移民在他乡还好吗?经过这些年代的磨合、打拼,移民融入当地社会的状况如何?是否自己的人生立足此地而有抬头上扬的态势?那些曾经在故园抛下热泪、扶老携幼远行外省的移民们,他们的生存实情就是社会普遍关心关怀的问题。一座水电大坝浑然改变的远远不只是自然地理的直观形貌,而是淹没了三峡地域文化的大面积物质存在与三峡人的情感基础和心理基础。三峡工程建设前相对落后的三峡地域,因建坝蓄水而建造了众多新城池。这些新的居住地如同穿着鲜艳的外衣骑在已被江水浸泡多时的峡江山峦上,交通条件大幅改善,物质上快速跟进,城市化亦步亦趋。就地后靠的三峡移民在很短的时间里一下子坠入到新世纪光怪陆离的生活。一方水土,人地相扶。他们是否真的适应了被传媒集中宣传过的蓄水后的长江三峡?爱恨情仇,人世冷暖,只有身处其间的人才知个中滋味。带着这些思索,再度将摄影镜头对准这些三峡移民,这些普通个体就是一个个生动了得的报道内容与微小标本。

著名摄影家王瑶在拍《后9·11》时的理念不折不扣地成为摄影师们可资借鉴的认识:“我想要着力反映‘9•11’在美国公众心理中造成的巨大心理创伤,震惊后的情感与心理变轨,对商业社会物欲横流下扭曲的拜金追求和生活方式的反思,痛定思变中对传统道德和质朴人性的价值复归及心灵自赎。这样一个巨大的灾难,一个震惊世界的事件,它的本质、后果,不是‘双塔’的毁灭,而是一个时代价值追求的某种终结,一种自我迷失的警示,一个对现实生活方式和人性归宿的反思,一个当代社会公众心理大厦的重塑。正是这样,在作者的聚焦中表达了对社会重大事件的当代摄影评述,以现代的视角和语汇,把事物表象切入到内在,把重大事件转化到日常生活,把社会巨变延伸到公众心理。”[9]

一座突兀的超级水电工程,对长江三峡的改变显然是剧烈久远的,如何从个体三峡移民身上反映出这种深层次的巨变?这给摄影师提出了严峻而迫切的问题。

相对于新闻报道摄影,将三峡移民题材运用社会纪实摄影的理念在一定时间段内延展开来,题材本身的严肃性、重大性,令三峡移民摄影有了更加深沉隽永的意味。选取三峡区间富有代表性的城镇地点,真实记录长江三峡移民在蓄水后的长江三峡地区,面临的生存、生产劳动与经营情态,着力从图像中反映出水利工程对予三峡移民的影响转折。在三峡建设、蓄水的大背景下,更要拍摄记录下三峡移民的日常生活,既有普通意义,又要通过选择对象而体现出代表性;除了观照三峡移民的常态,还要通过影像挖掘表现三峡移民失去土地之痛,留恋故园之思,皈依江河之意,人生转折之惑……以影像的方式发声,为时代造像,发挥纪实摄影的改良作用,促进公众正视三峡工程建设后期问题并采取行动,有利于社会真正破解世界性的水坝移民难题。

另一方面,艺术创作实践中的长江三峡移民题材积蓄良久,是否大作品快要呼之欲出?实践过程之中,我们的摄影师是否可以少一些景观摄影的跟风,摒弃空洞的不着边际的泛滥镜头,制止过度自我的伤感表达,真正思索三峡移民课题的症结,解读三峡移民的情感与心理世界,从单一的抒发悲伤感怀之情扩大到对移民拓殖疆土、逆流而上、续写人生的铿锵求索、壮怀激烈之志?是否可以遍读三峡文学典籍,从中吸纳智慧灵感,借用变形、隐喻、象征等修辞手段诠释国人对长江三峡历史变迁与三峡移民命运的真挚情愫与人文关怀?是否可以借鉴影视艺术的手法,运用多媒体数字技术,结合戏拟、戏仿、戏改、杂糅、拼贴、行为、装置等多种当代艺术手段,来演绎这一段人类历史,曲折地表达观念,增强影像的力量,激荡社会的反思?

此外,我们还可从另一个角度来度量三峡移民题材,那就是:目前国内外关于三峡移民的文献性拍摄尚有较大的空间。当外迁移民的大潮悄然退去,面对移民安置下来的现实情状而分类展开人类学、社会学的调查和影像采集的意义逐渐凸显。纪实性影像涉及的对象,一般来说包括三个面向:过程性事件的影像采集——一般由独幅新闻照片和深度报道的图片报道故事来承担;人群研究与视觉描述——一般采取同类影像合并的方式,或者扩大规模的线性叙事结构来完成;社区空间研究与视觉表达——必须借助相当理性的分析与控制,形成一个具有极强内在结构逻辑关系的影像群,才能完成对这一空间的整体描述[10]。根据这一理念,如果我们将长江三峡移民分别从人的迁移类别、地理空间、生存方式、移民过程与安置结果等若干路径进行分类,然后开展系统性的拍摄。这样进行下来,村夫、果农、船工、商贩等多种移民群体一一收入镜头,聚集坊、万流社、青石村、大昌镇、草堂河、宝塔坪等众多知名移民地点依次形成影像采集,移民生产、居住、社交、商贾、红白礼事等悉数定格汇总,那么,关乎于这段苍桑峡谷的影像描述将完成一个量与质上的根本性改变,它们最终构成一部内容翔实、结构严谨的区域性影像图志。它的出现,镌刻形成了关于长江三峡移民的形象史册,也是关乎于这块土地山河与移民百姓的视觉文化储存。它的实质,就是一缕三峡文化与三峡移民的根性记忆;它的未来,就是一桢人间真实档案。

[1]张桂林.三峡工程百万人大移民历时18年宣告结束[EB/OL].新华网重庆,2010-09-17.

[2]程瑜.白村生活——广东三峡移民适应性的人类学研究[M].北京:民族出版社,2006.

[3]葛剑雄.中国历史上的几次大规模移民[N].文汇报,2002-06-01.

[4]李伯宁.我的水利梦[M].北京:中国三峡出版社,1996.

[5]王川平.三峡文化特质与三峡人文精神[EB/OL].重庆三峡学院《三峡文化》网络频道·历史文化专栏,2011-12.

[6]魏光飚.峡江寻梦:长江三峡远古人类之谜[M].重庆:重庆出版集团,2007.

[7]白九江.巴盐与盐巴:三峡古代盐业[M].重庆:重庆出版社,2007.

[8]邓启耀.三峡碎影——大江的影像志[M]//三峡原乡:图书分序.陈文主编、摄影.北京:中国旅游出版社,2013.

[9]王瑶.对当代中国新闻摄影历史地位和今后命运的思考[EB/OL].中国摄影家协会网资讯言论频道·教育栏目,2009-09.

[10]刘树勇.尧告村[M].2013.