飘逸与疏野

——倪瓒与汪野亭山水画境之比较

2014-06-27高畅

高 畅

(华中师范大学文学院,湖北武汉 430079)

汪野亭研究

飘逸与疏野

——倪瓒与汪野亭山水画境之比较

高 畅

(华中师范大学文学院,湖北武汉 430079)

依据新批评的审美视角,运用谢赫的绘画“六法”,观照元代画家倪瓒与民国瓷绘家汪野亭的山水画作,从“经营位置”与“气韵生动”两个方面,比较倪、汪二人的山水画作,借引《二十四诗品》的“飘逸”,“疏野”两种美学风格加以总结,比较二人的绘画风格,发现山水画的真美。

倪瓒;汪野亭;飘逸;疏野;以诗喻画

主持人:黄念然

主持人语:汪野亭作为近现代瓷绘艺术发展进程中革故鼎新的大师级人物,其成功的重要原因在于他对前辈大师创作理念及其审美精神的不懈学习与汲取。魏晋六朝之气韵生动,宋元山水画之俊逸,明代沈周之豪放,董其昌之以书入画,清代王石谷之清丽厚实,石涛之萧散狂放等等,均能入其彀中而赏其风格,悟其意境,师其技法,从而在博采众长之中自出机杼。本期开始将主要研讨汪氏创作理念及其技法对前辈大师的继承与创新,力图由此厘定汪氏瓷板画创作师古而自新的艺术历程。

倪瓒,元代画家,江苏无锡人。汪野亭,民国瓷绘艺术家,江西乐平人。二人皆善画山水。

新批评的审美视角拒绝艺术家和接受者的介入而指向文本,据此审美视角,对倪、汪二人的介绍就暂且止于首段,直接面向他们的作品。先看倪瓒的《容膝斋图》(纸本水墨):几株枯疏老树立于坡石之上,是为近景;石前乃一空亭,筑于平静的湖水岸旁,是为中景;水中的沙渚将观者视线引向不远的山丘,淡浓墨色染出小山的秀美,是为远景,同近景中的寥寥古树相得益彰。用笔精简,空疏冲淡。再看汪野亭的《卧看斜阳江山峰》(粉彩瓷板):山峰在薄雾中起伏连绵,隐约可见远方的塔尖、横出的斜枝、似归似去的白帆;简陋的平房零星闪现于红花繁树之间,茅亭之下,二人促膝长谈,一人拄杖远眺;水面似轻雾笼罩,船夫摇竿送归人,卧看斜阳江山峰。绘景精致,静雅恬淡。

南朝画家谢赫在《古画品录》中提出中国绘画上的“六法”,可以作为我们观照中国绘画艺术的标准与方法,“六法者何?一气韵生动是也,二骨法用笔是也,三应物象形是也,四随类赋彩是也,五经营位置是也,六传移模写是也。”[1]355唐代画家张彦远在《历代名画记》中最早对于“六法”进行解释,他指出“至于经营位置,则画之总要。”[2]24即画作的布置构图是创作的首要和基础,是画家艺术构思的产物。他强调“气韵生动”,慨叹今画在气韵上远逊于古画,“古之画或能移其形似而尚其骨气,以形似之外求其画,此难可与俗人道也。今之画纵得形似而气韵不生,以气韵求其画,则形似在其间矣。”[2]23气韵生动的标准在于画作内在的精神与韵致有超越物象本身的力量,这是画家艺术构思的追求。其余四法分别指向绘画创作的运笔用笔,摹画物象,设色着色,临摹效仿的表现技巧,即画家艺术创作的过程。

本文专注于画家作品的“经营位置”和“气韵生动”,通过比较倪瓒,汪野亭画作的构图特点、风格气韵,以期对其作品进行审美性的观照,进而探究二人作品的相通之处,领悟山水画的精髓之至。再回归到倪瓒,汪野亭的生活时代,生平经历,人格修养,以期认识二人作品在各自艺术领域的艺术价值。

一、经营位置——“一河两岸”与“三法并用”

“中国画法六法上所说的‘经营位置’,不是依据透视原理,而是‘折高折远自有妙理’。全幅画面所表现的空间意识,是大自然的全面节奏与和谐。画家的眼睛不是从固定角度集中于一个透视的焦点,而是流动着飘瞥上下四方,一目千里,把握全境的阴阳开阖、高下起伏的节奏。”[3]165这在自然山水画之中体现得尤为明显,凡人置身于山水之境中,顿生渺小微茫之感,很难抽离其中描摹整体,画家之所以能把握大自然的全面节奏,将自然山水的无限形态展露于有限笔墨空间之下,首先即在于“画之总要”的“经营位置”。

北宋画家郭熙对于山水画面的构图提出了“三远”之说,“自山下而仰山颠谓之高远,自山前而窥山后谓之深远,自近山而望远山谓之平远。高远之色清明,深远之色重晦,平远之色有明有晦。”[1]639显然“高远”适宜表现崇山峻岭的陡峭之壮美,“深远”适宜表现重峦叠嶂的延绵之幽美,“平远”适宜表现平易亲近的冲淡之秀美。不同的美源自不同的体验与心境,在画面上体现为不同的视角与构图。

综观倪瓒的作品,多以平远结构画面。如《松林亭子图》,《渔庄秋霁图》,《六君子图》,包括前文提到的《容膝斋图》都体现了倪瓒特有的“一河两岸”三段式平远构图。以“平远”视角描绘远景的小山;中景以空白填充展现湖水,偶尔突起的沙洲或划过的水草给水面增添含隐的机趣;近景于坡石前置一空亭,于坡石上置几株枯树或翠竹。“一河两岸”三段式平远构图使画面呈现出更为自由的空间意识,观远山时,近树为背景,观近树时,远山为背景,以空白呈现的湖水横贯二者之间,整个画面凝聚出一种停滞的静穆美,旷远幽深。“平远构图中,近岸、沙渚、高山、远峰,有机地结成了递进空间。画面的空白多层分割,产生了深远的艺术效果。”[4]28

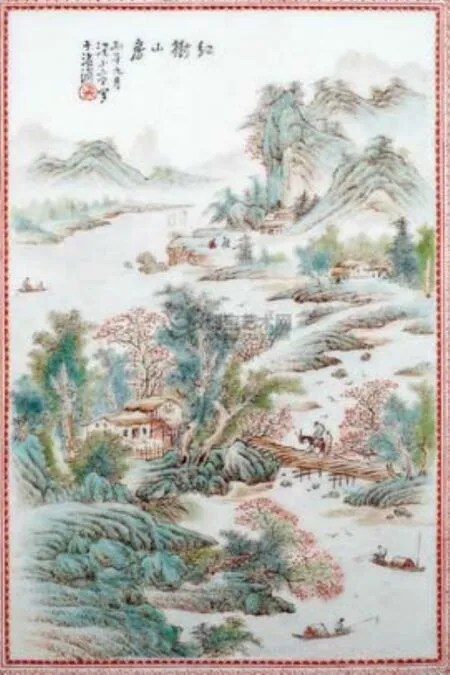

汪野亭的瓷板山水画在构图上与倪瓒风格迥异。由山下仰望山顶的“高远”,如《山水美景》(粉彩瓷板一套四块),秀美青山如舞者旋入天空,山间灵动的瀑布倾泻而下,山间小径却不知通向何方。从山前窥山后的“深远”视野更体现了汪野亭的高超技艺,如粉彩瓷板《红树山房》峰回路转,曲径通幽,再以“平远”视角结合描绘,石桥、行人、瓦房、茅亭、绿树,小船则为山水画面增添平淡恬适的生活气息。综观他的山水瓷画,其构图程式可用李白《望天门山》中的名句概括:“两岸青山相对出,孤帆一片日边来。”他常立层峦叠山于水面两旁,或以石桥连接,或有沙渚显现,这种构图较倪瓒而言更复杂丰满,给予了山水更多的展现空间,纳入了更多的表现对象,如树丛、瀑布、山路、行人,再以几叶扁舟点缀,境界阔大怡人。

汪野亭 红树山房

不同的构图程式自然包容各有特色的入景意象。“一河两岸”体现倪瓒的净与静,“三远并用”表现汪野亭的繁与动。

最能代表倪瓒的即是枯树与空亭。倪瓒喜画枝叶稀疏的细树,以纤细瘦弱之下的沉郁力量构筑萧索疏澹的画境。如《渔庄秋霁图》,“树法亦精彩,先以渴笔中锋勾勒轮廓,用笔随意自然,继补以皴擦,显其质感厚度;出枝多写鹿角状,枝叶稀少,既无李成的郁然繁枝,也无董源的乱条密叶,仅作淡墨点点,有几株树用蟹爪之法画之,只三两笔,穿插玲珑,顾盼生姿,每根细枝的枝条劲挺有力,既显笔法,又显幽韵天成。”[4]23倪瓒的多数作品中,位于近景的参差枯树在远山和茫水的背景衬托中略显突兀,因而表现一种疏远观者的冷峻感,这种冷峻感加强了观者的审美欲望,看到倪瓒画了什么,进而想象他为什么不画什么,从而在静谧清净的画境之外感受到作者的执拗,一种对繁重感的反抗。空亭,也是倪瓒标致性的意象。“中国人爱在山水中设置空亭一所。戴醇士说:‘群山郁苍,群木荟蔚,空亭冀然,吐纳云气。’一座空亭竟成为山川灵气动荡吐纳的交点和山川精神聚积的处所。倪云林每画山水,多置空亭,他有‘亭下不逢人,夕阳澹秋影’的名句。”[3]146“亭下不逢人”,有孤寂独处的怅惘,更有对清净淡然的执著,山水之间的空亭聚集大自然最原始的美与力量,如果有人,反而是一种侵扰。

倪 瓒 容膝斋图

同倪瓒的萧索空逸不同,汪野亭的山水更清新活泼,这体现在他对“云雾”这一意象的绝妙使用。“留白”是中国山水画常用的表现手法,笔墨将尽之处反有无限意蕴。而汪氏山水画意象丰富,画面充盈,他的留白即在于烟云薄雾的笼罩与围绕。且看《松岗帆影》,两岸青山重叠于云雾之中,墨色浓淡适宜,恰到好处。而雾中的山石、树木,远方的飞鸟、帆船,形影绰约,玲珑生动,似在水中摇曳,画境空濛优美。作为瓷绘家,汪野亭深谙瓷器的制作过程,将陶瓷粉彩装饰同中国画的水墨淡彩技法相结合,巧用色彩表现云雾,在描画远山时,“先以寥寥数笔勾勒出山巅,以留白手法表现山麓云遮雾绕的空濛景象。而在寥寥数笔中,兼用擦,以模糊山峰之轮廓线,同时使得生料在瓷面上厚薄不均,雪白罩上烧成后呈现色泽不一的紫色,更好地表现出轻烟淡峦的远山景观。”[5]观者的想象由这烟云挑起,置身于此山彼亭的人该是怎样的愉悦释怀。再如《云拥青山》、《野舍时雨酒》、《远浦归帆影》等,汪野亭的云雾让整个画境活跃起来,好似可以看到环绕山前的轻云在缓缓流动。

二、气韵生动——“无人之逸”与“有人之逸”

绘画,作为以线条、体积、色彩为媒介的艺术形式具有可模仿性。我们可以通过研习体悟倪瓒的构图,山石的皴法而做出同样的一幅《渔庄秋霁图》,可是同倪瓒的真迹相去甚远,在鉴赏专家面前很快会露出破绽。因为技法可以模仿,“气韵”却无法模仿,这是艺术作品内蕴的心灵。这种心灵,“它所表现的精神是一种‘深沉静默地与这无限的自然,无限的太空浑然融化,体合为一’……它所描写的对象,山川、人物、花鸟、虫鱼,都充满着生命的动——气韵生动。但因为自然是顺法则的(老、庄所谓道),画家是默契自然的,所以画幅中潜存着一层深深的静寂。”[3]250这种“深深的静寂”在倪瓒和汪野亭的画作中都可以寻到,在倪瓒表现为幽邈萧瑟的静谧,在汪野亭则表现为平淡舒畅的恬静。但二人画作的境界、气韵都指向“逸”。

古代画论家总结出画作品评的四个标准(或者称为风格):神、妙、能、逸。北宋黄休复列“逸格”为首,“画之逸格,最难其俦。拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘,笔简形具,得之自然,莫可楷模,出于意表,故目之曰逸格尔。”[1]405故“逸格”表现为不拘于物象的形色本身,超越画作的有限空间,而聚精于同自然万物的朴素沟通。

汪野亭同山水的沟通显然更热闹。他喜欢让亭下坐上三两人,喜欢画上船夫,还有人拄杖过桥,还有归帆飞鸟。视野广阔,观者看不到人的面容,只是寥寥简笔的形态勾勒。亭下的二人兴许在谈诗论赋,兴许是抱怨柴米油盐;桥上的行人兴许去山间拜访高人,兴许只是用过饭出门散步。或高雅或平俗,容观者无限的想象,一切活动都顺其自然,在这怡人的山水美景中似桃花源般可爱美好。正如《卧看斜阳江山峰》的题诗:“秋水接天三万倾,晚山连树一千重。呼他小艇还湖去,卧看斜阳江上峰。”

倪瓒则很少请人入画。他直接截取自然本真的片段,画中没有观者,只有远处群山一抹,近处空亭一所,疏木枯枝静立浅坡之上。“至于山水画如倪云林的一邱一壑,简之又简,譬如为道,损之又损,所得着的是一片空明中金刚不灭的精粹。它表现着无限的寂静,也同时表示着是自然最深最后的结构。有如柏拉图的观念,纵然天地毁灭,此山此水的观念是毁灭不动的。”[3]250这种不可毁灭的山水观念即是自然本身的执著与顽固。即使枝叶因凋零而枯疏,茅亭因寂寞而空守,依然保持岿然不动的悠然自适,平静本真。倪瓒即是对这一山水观念的应和,因而他的山水画呈现超脱的高逸境界,可能不会唤起观者入画的冲动,但会使真正懂它的人感慨落泪。清代画家石涛称赞倪瓒曰:“倪高士画如浪沙溪石,随转随立,出乎自然,而一段空灵清润之气,泠泠逼人。后世徒摹其枯索寒险处,此画之所以无远神也。”[1]164并不是有空亭枯树就是倪瓒,正如倪瓒自己所言,“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”[1]702倪瓒用笔随物赋形,不落雕琢痕迹,以自然适意之“逸笔”写疏宕幽深之画境,就这样画出来,古淡而天真。

无论是倪瓒“无人之逸”的高逸还是汪野亭“有人之逸”的清逸,都源自他们对自然山水真挚诚恳的领悟,不同的艺术风格有相同的透彻痴心,使得观画者对了解他们本人变得愈加迫切。

三、赤子之心——“太湖隐士”与“珠山才子”

倪瓒,字元镇,又字玄瑛,号云林居士,自称倪迂,元成宗大德五年辛丑(1301年)年生于江苏无锡梅里祇陀村。元末,对于当时的文人志士是一个较为尴尬的时代,混乱的政治局势,让人摸不着头脑。处在复杂的环境中,倪瓒,单纯地依附了山水。倪家早年富甲一方,富足的环境使倪瓒把足够的精力倾注于读书写诗作画。长兄的离世让他不知所措,家中的繁冗琐事,官吏的收租纳税,再加上天灾、民变,本不善治家理财的倪瓒疲于应对,以致家道中落,陷入窘迫。终是散尽家财,漂游于五湖三泖之间,坚守内心的宁静,成为真正的太湖隐士。山水对于倪瓒而言超越了隐居庇护的意义,而是同自己本真心灵的呼应。从富贵的荣耀与闲适到世俗的欺侮与烦扰,他不是圣人,他痛苦,难过,无奈,困惑,他只是画家,在纸上开辟自己的世界。了解倪瓒的经历,对其绘画构图,风格意蕴的理解也逐渐明朗。他的极简构图,他对人物的拒绝,对枯疏萧瑟的执著,都源自他对生命的领悟,而表现在绘画上,即构成独有的倪瓒境界,“这种境界的基调是儒家所崇尚的‘中和’之美,但一方面由于吸取了道家的‘法天贵真’而显得十分率真、自然,另一方面又由于吸取了禅宗的‘玄寂’而融入了一种与人生感慨相连的清冷悠远的韵味。”[6]

中国绘画史通常将元代视为中国山水画的一次变革,复杂的民族矛盾,社会制度的转变,画家身份的变更,都使得元代山水画逐渐向内转,不再执著追求外在精细的形似,而强调主观情感的渗入。因而“文人画”成为文坛主流。“故元人作画,每不曰画,而曰写。直以写字之功夫,写出其胸中所欲写者,写于画幅上,以得神逸气趣为绘画之极则”[7]183倪瓒即是这一转向的代表,他的画境就是他的心境,在太湖游荡漂泊,真正沉浸于山水,领悟自然的质朴真理,他把他的忧愁,烦扰,豁达,开朗一并画入山水,物我相融,既有真诚与执著,也有超逸与放达,聊以自娱。

汪野亭,名平,字元鉴,1884年生于江西乐平县传芳村。祖上数代务农,父亲虽然识字不多,但省吃俭用供子女上学。汪野亭自幼聪敏勤奋,考入江西陶业学堂,毕业后进入景德镇以绘瓷为生。清末,国力衰微,外敌入侵,曾经兴旺的皇家御窑厂逐渐衰落,却使得陶瓷工匠摆脱束缚,不再局限于统治阶级的需求与控制,而拥有了更多自主创作的空间。一些志同道合的瓷绘艺家经常聚集在一起切磋画艺。明清两代御窑厂均建于珠山,因此珠山是景德镇的别称,人们就把这些艺人称为“珠山八友”。代表人物有王琦,王大凡,程意亭,汪野亭等,他们有的善画人物,有的心仪花草,汪野亭则投身山水瓷画,游赏于景德镇邻近的山水古刹,他把文人化的山水展现在了瓷面上,同倪瓒于纸本山水画一样,代表了瓷绘山水画的变革,显示了中国山水画在瓷面上的延续与传承。

汪野亭,“珠山八友”核心成员之一,近代著名瓷艺家,在博采众长的基础上开创了自己独特的瓷板画绘画风格。[9]汪野亭自小就在家乡的山水中成长,浸润江西山水的灵秀气息。汪氏山水中秀美淳然,清逸恬静的画境就来自于他在自然山水中的体悟和修炼,他“在瓷画创作中抒发自己的思想情感,改变了景德镇以往瓷绘匠人以版画、年画等形式装饰陶瓷的手法,为景德镇瓷画注入了文人的书卷气息和雅趣。瓷画创作力求运用中国画笔墨、意境和诗词题跋等手法,与陶瓷彩绘有机地结合,从陶瓷装饰世代相传的窠臼中脱颖出来。”[8]而他观照山水的目光又充满了禅理的机趣,他为人正直,热心善良,喜和僧人、道人结交,他到山中写生,必去寺庙拜访,同方丈探讨佛理,“闲中每喜寻僧语,静里常思学驻颜。”这是友人王大凡记述汪野亭的诗句,禅理渗入的生命思考,体现在画作中是于平和恬淡的野逸情趣之外,内蕴的清逸自适的超脱。

倪瓒与汪野亭,不同的生活时代,不同的艺术领域,却代表了相同的艺术转向——向内转,这是在高超的表现技法之外的艺术境界,源自二人真挚的赤子之心。山水对于他们而言不是外在的审美观照客体,而是对象化的自我,他们在山水中找到了自己,用绘画的方式表现了自我,笔墨走心。

四、结 语

尽管倪、汪二人有不同的画境风格,但二人的画都内蕴动人的诗意。有学者将倪瓒同陶潜相比较,平淡高逸中见真淳,有“问君何能尔?心远地自偏”的超然。我觉得汪野亭则像孟浩然,富于生机,恬淡自适,有“野旷天低树,江清月近人”的悠然。唐代司空图的《二十四诗品》总结了二十四种诗境美学风格,每一种风格都以艺术形象来阐释其内涵。如若对应到倪、汪二人的山水画,倪瓒为“飘逸”,汪野亭为“疏野”。再看倪瓒的《容膝斋图》,“落落欲往,矫矫不群。缑山之鹤,华顶之云。”[10]207不可捉摸,不受拘束的高逸。再看汪野亭的《卧看斜阳江山峰》,“筑室松下,脱帽看诗。但知旦暮,不辨何时。”[10]206悠然自得,本真恬淡的清逸。这种“以诗喻画”的方式更亲近山水画诗性的心灵,亦是对上文分析的总结。

比较倪瓒和汪野亭的山水画,从仔细赏析构图意象,到领悟审美画境,最后了解他们的生平为人。倪瓒代表了中国山水画向内转的趋势,完美诠释了“逸格”的内涵。汪野亭将文人山水画注入瓷画中,使瓷艺和山水画浑然结合,形成了自己的美学风格,也是对古代山水画的新的继承。

通过这样的比较分析,我们知道,纸本水墨和粉彩瓷板只是艺术形式的区别与绘画技巧的差异,气韵生动的画境永远来自最本真的淳然之心对天地自然的创新领悟,在这一点上,倪瓒与汪野亭都堪称完美,而身处发达社会的我们,是否还能像他们一样游走于自然山水中感悟生命呢?

[1]俞剑华.中国画论类编[M].北京:人民美术出版社,1986.

[2]张彦远.历代名画记[M].上海:上海人民美术出版社,1964.

[3]宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,2005.

[4]庞鸥.书画同源.倪瓒[M].北京:荣宝斋出版社,2013.

[5]刘静.从“雪白”的使用看汪野亭瓷画之艺术风格[J].艺术市场,2008(2):72-73.

[6]刘纲纪.倪瓒的美学思想[J].倪瓒研究(朵云第62集).2005(1):126-154.

[7]潘天寿.中国绘画史[M].上海:上海人民美术出版社,1983.

[8]江葆华.汪雪媛.汪野亭山水瓷画的审美意蕴[J].景德镇陶瓷,2011(2):18-19.

[9]王小梅.论汪野亭瓷板画之渊源[J].重庆三峡学院学报,2013(6):63-65.

[10]郭绍虞.中国历代文论选第二册[M].上海:上海古籍出版社,2001.

(责任编辑:郑宗荣)

Detached and Quiet: a Comparison of Realm of Landscape Painting between Ni Zan and Wang Yeting

GAO Chang

(School of Literature, Central China Normal University, Wuhan, Hubei 430079)

Ni Zan is an artist in Yuan Dynasty while Wang Yeting is a porcelain painter in the period of the Public of China. From the perspective of New Criticism, this paper observes the landscape paintings by Ni Zan and Wang Yeting through the Six Painting Method by Xie He. In order to find out the true aesthetics of Chinese landscape painting, the two painters’ drawings are compared from the angle of “detached” and “quiet”, two terms borrowed from ER Shi Si Shiping.

Ni Zan; Wang Yeting; detached; quiet; interpreting painting through poem

J211

A

1009-8135(2014)04-0066-06

2014-05-27

高 畅(1992-),女,湖北武汉人,华中师范大学文学院2013级研究生,主要研究文艺学。