我国中小学生科学素养社会调查文献的综合分析

2014-05-30蒋甫玉钟坚龙

蒋甫玉 钟坚龙

(中国青年政治学院:科研处,青少年工作系;北京100089)

“科学技术是第一生产力”的论断说明了科技对于经济、社会的发展极其重要。改革开放以后,经济的持续发展急需培养顶尖科技人才,社会的进步也需要提高公众的科学素养水平,因而对科学素养的研究引起了教育界、科技界、哲学界、社会学界、新闻媒体及科技决策部门、科研管理机构等各部门、各领域的关注。从1989 年我国做的第一个公众科学素养调查开始算起,科学素养的调查已有25 年的历史。在这二十多年中,我国科学素养调查的具体状况究竟如何?笔者系统地回顾了二十多年来关于科学素养的社会调查状况,分析了调查对象、测量维度和调查结果,期望促进科学素养的调查合理、科学地发展。

一、文献回顾与研究方法

从目前发表的关于科学素养的学术文章来看,科学素养的研究主要分为三类。第一类是关于科学素养的探索性研究,主要是对国外科学素养研究的介绍和理论探索。例如,魏冰通过对国外文献的分析,系统地介绍了美国科学素养从20 世纪50 -90 年代的研究进展,他认为,科学素养的具体内容会因时代的不同和社会文化背景的差异而变化,不同的人从不同的理论出发会提出不同内容的科学素养[1]。这类研究只是对国外新课题的引入,属于探索阶段的研究,主要是对科学素养的阐述和介绍,为我国科学素养研究与国际接轨做了理论准备。第二类是对我国大陆地区公民科学素养水平的社会调查。这类研究经过了本土化发展,内容丰富繁杂,是本研究的重点。这类研究是科学素养研究中国化、本土化的过程,属于调查阶段的研究,调查报告公布了我国公众的科学素养水平,并为提高公众的科学素养水平出谋划策。第三类是对科学素养研究的总结与反思。如李大光在回顾科学素养研究历史后总结认为,中国(关于科学素养的)许多研究基本上是照搬西方模式进行的,导致对中国国情的研究不够深入,且缺乏必须的概念化过程,导致照搬西方国家的指标和测试问卷[2]。文献表明,目前关于第三类的研究极少,尚没有用系统的方法从总体上概括和描述科学素养调查的研究。

本研究采用内容分析的方法,通过搜集公开发表的学术期刊中关于科学素养的学术论文,对论文进行编码和统计,用定量的方法描述和概括已有研究。搜索出的文章篇数分别为:核心期刊共215 篇;非核心期刊172 篇;共计387 篇。通过阅读文章标题和摘要,大体了解文章内容后,删除了不属于本研究的文献。最后,确定为研究对象的文章有:核心期刊文献58 篇;非核心期刊文献34 篇;而确定作为笔者研究对象的文献共76 篇。

二、社会调查方法在国内科学素养研究领域的应用现状

为了了解我国科学素养的调查现状,本文分析了在全国公开发表的核心期刊里的学术论文,论文要求必须是有数据的、能反映国民科学素养水平的经验研究,即排除纯理论的学术探讨。中国知网(CNKI)搜索类别为“核心期刊”搜索出来的文献,或者所属期刊为“2011 全国中文核心期刊要目总览(第六版)”所列期刊的文献,均是本文所指的核心期刊文献,搜索时间截止日期为2013 年7 月,共计58 篇核心期刊文章,现分析如下。

(一)各年的调查数量情况:波动增长

近年来,科学素养水平调查数量呈波动增长的趋势,表明社会对科学素养调查越来越重视。仔细分析发现,1998 年以前和1999-2001 年之间并没有相关调查;2002 -2008 年开始增多但各年差异不大,平均每年只有3 篇;2008 年以后对科学素养的调查逐渐增多。1998 年只有1 篇调查报告;2008 年最多,达到11 篇,占总体的19%。2008 年、2011 年、2012 年发表的论文明显比其他年份多。自1992 年起,我国每两年开展一次针对18 岁以上成年人的全国性公民科学素养调查,最近的两次是在2007 年和2010 年。2006 年,“国际学生测评项目”在多国开展调查。受PISA2006国际调查和我国2007 年全国性调查的影响,2008 年我国对科学素养的调查增多,一方面是对PISA2006调查的结果进行分析;另一方面则是地方机构运用这两次的调查问卷对地方公众开展调查。而2011 年、2012 年发表的论文也是在2010 年全国范围的科学素养水平调查之后撰写的。

(二)资料收集方法:问卷法占主导

笔者在论文阅读中发现,研究资料的收集主要采用定量、质性和引用数据的方法。其中,定量的方法主要是问卷法和问卷结合访谈法,质性的方法只有观察法。在资料收集方法方面,使用问卷作为收集资料途径的占有绝对优势,占到总数的82.9%,问卷结合访谈的研究只各占5.7%,引用数据和观察法也占5.7%,而只用访谈法的研究则没有。问卷法在科学素养的实证研究中几乎成为资料收集的唯一方法。这是因为问卷法有很多优点,它既能节省时间、经费和人力,便于大范围调查,又有很好的匿名性,所得的资料便于定量处理和分析。但它也有自身的缺点,有时问卷的回收率、质量难以保证,对被调查对象的文化水平也有一定的要求。

(三)调查对象:以中小学生为主

中小学生是研究的重点,对中小学生科学素养的调查占所有调查的31.5%。中小学生是未来的建设者,是科学知识普及的重点对象,他们科学素养的高低影响着国家的发展。经济合作与发展组织(OECD)开展的国际学生能力评估计划(PI-SA)只针对15 岁的学生进行;2006年,国务院发布的《全民科学素质行动计划纲要(2006 -2010 -2020 年)》中,未成年人是重点关注对象,这些都证明中小学生的科学素养教育受到国家和社会的高度重视,对他们的调查自然就会更多。对公众和教师科学素养水平的调查,分别占25.9%和24.1%,教师的科学素养水平也受到重视是因为他们是学生科学素养知识的直接传授者。

三、中小学生科学素养调查的基本情况

从上文中我们了解到,科学素养的调查对象最多的是中小学生,使用最多的资料收集方法是问卷法,为了进一步了解科学素养调查的具体内容,本文对搜集到的34 篇不同级别期刊中使用问卷法调查中小学生科学素养水平的论文进行分析。

(一)抽样方法

在问卷调查中,选择样本的抽样方法非常有讲究,如果一个社会调查没有用科学的抽样方法,选取的样本就没有代表性,没有说服力。分析发现,有56.3%的文章明确说明是用概率抽样的方法,明确说明采用非概率抽样方法的有8.8%,但还有38.2%的文章没有对抽样方法进行说明。实际上,在一篇社会调查报告中,对抽样方法的说明是十分必要的。因为如果是采用概率抽样,那么文章结论可以反映总体情况;如果是采用非概率抽样,得出的结论只能作为参考,而不能推之于总体。分析发现,在采用概率抽样的文章中,23.5%采用了随机抽样,17.6%采用了分层抽样,11.8%采用了整群抽样,没有文章使用系统抽样和多段抽样,这说明研究者在调查中小学生时,偏好使用简单随机的概率抽样方法。作为一项正规的社会调查,严谨的抽样方法是非常必要的,而且应该在报告中加以说明,这样的调查才有可靠性。

(二)数据分析软件与统计方法的使用

目前使用较为普遍的数据分析软件是excel、spss、amos、sas。通过分析文章内容发现,58.8%使用了较为简单的excel 分析数据;47.1%使用了较为专业的spss 数据分析软件;amos和sas 软件的使用只占5.9%和2.9%。可见有将近一半的调查使用了spss 软件分析数据,但这个比例不太乐观,因为一般的数据分析都应使用专业的分析软件,这样的分析结果才是科学的,这说明很多研究对数据的分析不够深入。

另外,统计分析是评价一个调查报告质量好坏的重要方面。调查显示,频数、百分比、平均分这些统计方法是十分简单易行的,研究者使用的较多,分别占总篇数的100%、100% 和67.6%,但只能做到对数据基本情况的描述。排序居中的统计方法是标准差、交互分类、单双变量统计检验(如X2、Z、F、T 检验),分别占总篇数的35.3%、50.0%、41.2%,这些统计方法对数据的分析更深入。而排序靠后的是单双变量相关测量(如Lambda、Gamma 等)、多变量高级统计分析(包括回归分析、路径分析、因子分析、模型拟合检验等)、信效度检验,分别占总篇数的8.8%、11.8%、11.8%。对于发放问卷收集资料的社会调查来说,做试测和分析问卷信效度是十分必要的,然而只有11.8%的文章明确说明了调查问卷的信效度。要想进一步深入了解科学素养的水平、影响因素以及多个变量之间的关系,后期的研究者需要提高统计分析水平,多使用较高级的统计分析技术,如单双变量相关测量、统计检验和多变量高级统计分析。

四、对中小学生科学素养调查维度的分析

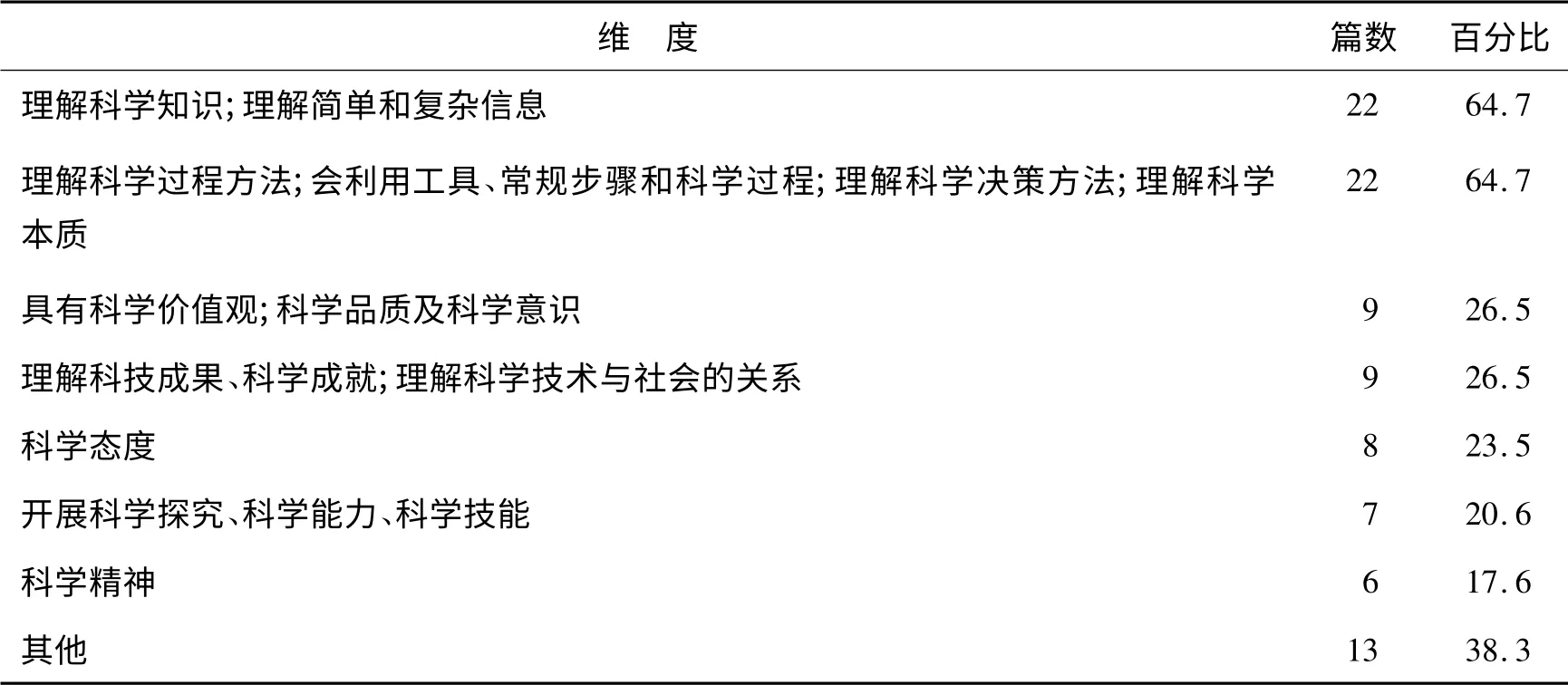

根据美国著名科学素养专家乔恩·D·米勒关于公众科学素养评价的三个标准,科学素养包括三个方面的内容:“一是对科学术语和科学基本概念的理解;二是对科学研究过程和方法的理解;三是科学技术对社会影响的理解。”[3]这是国内外使用较为广泛的测量维度,后来美国学者克劳普福将科学探究、科学态度、科学兴趣和生活情境也纳入科学素养的范畴[4]。这使得科学素养的内容更加丰富,维度更加多样,主要有以下几个特点(见下表)。

中小学生科学素养调查维度情况表

(一)测量维度以“知识”和“方法”的掌握程度为多

在调查中,占64.7%的问卷包含“科学知识”和“科学过程与方法”维度的测量,说明国内在对小学生的调查中比较认可米勒的科学素养三个标准的前两个。从文章内容来看,“科学知识”主要包括科学术语和科学概念,科学术语包括计算机、纳米、DNA 等,科学概念包括地心非常热、人类呼吸的氧气主要来源于植物、地球上的陆地一直在漂移等。对“科学过程和方法”的测量有两种形式,一种是测量学生对科学方法相关结论的态度,如是否赞同“只要获得足够多的证据,理论就可以成为规律”;另一种测量学生在多种研究方法中选择科学的方法。如在测量对“科学方法”的掌握时,设计的题目为“要了解种子在亮处容易发芽还是在暗处容易发芽,该怎么做容易?”。

(二)科学素养测量维度的多样化

科学素养的维度有“三要素”说、“六要素”说和“九要素”说。但随着科学素养概念的普及和广泛使用,对科学素养的调查远远超过了九个维度,主要有两个表现。第一,多个学科参考科学素养的“三要素”模型,创新性地把科学素养学科化。2007 年周建荣在包头市调查初中生“生物科学素养”时,问卷内容包括初中生生物信息素养、生物知识素养、生物学方法素养、生物学能力素养、生物学品质素养、生物学意识素养。2013 年商执娜等在研究广州中学生“体育科学素养”时,调查的则是中学生对体育锻炼常识、体育锻炼的技能和技术、体育保健和救护知识、体育科学文化对人及社会影响的认识。第二,测量范围更加广泛。2005 年李维等在宁波市调查时加入了“科学精神”这一维度,陆真等在江苏省的调查中则加入了“科学态度”这一维度。还有的研究人员在科学素养的调查中加入了探索自然世界、对自然的态度、科学品德等维度。值得思考的是,这些维度已和国际上提出的科学素养测评不一致,这样得出来的结论是否能反映中小学生的科学素养水平,这样以增加内容为主的本土化策略是否科学,还有待进一步探讨。

五、对中小学生科学素养影响因素调查的分析

经过文本分析发现,有67.6%文章明确指出了中小学生科学素养的影响因素,并对数据进行了差异检验。本文对调查结果进行统计整理并分析后,发现科学素养的影响因素状况大致如下。

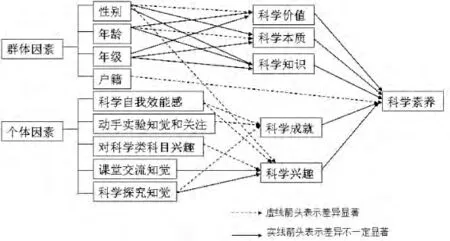

(一)群体因素和个体因素

群体因素主要包括自然因素和社会因素,其中性别和年龄属于自然因素,年级和户籍属于社会因素。个体因素则是指中小学生自身的因素,主要包括科学自我效能感、对科学类科目的兴趣等。图1 中的实线箭头是指研究结论显示差异显著;而虚线箭头则是指研究结论显示差异不显著,或者不同的研究结论显示的结果不同(见图1)。

图1 群体因素和个体因素影响路径模型

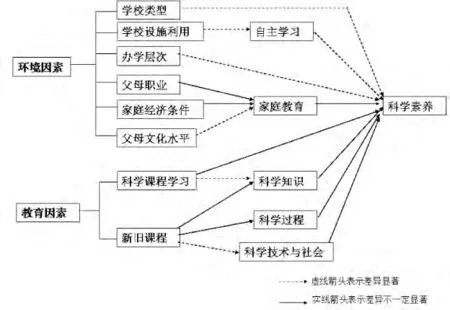

图2 环境因素和教育因素影响路径模型

从模型来看,中小学生的科学素养水平在户籍和科学自我效能感、对科学类科目兴趣等个体因素方面表现了显著的差异。其中,户籍可直接预测科学素养水平,而科学探究的知觉、对科学类科目的兴趣、动手实验的知觉和关注、科学自我效能感则间接预测科学素养水平。另外,性别、年龄、年级、课堂交流知觉的不同并不一定导致科学素养水平的差异,不同的调查得出不同的结论。如在性别方面,甘露等在广州的调研中用独立样本的T 检验两组数据后发现,不同性别高中学生的科学素养总分差异不显著[5];而秦浩正等人在上海的研究发现,上海初中学生科学素质的发展在性别上存在差异,差异主要产生于初一,女生的起点比男生高;男生的发展比女生快[6]。

(二)环境因素和教育因素

环境因素是指影响中小学生科学素养水平的外界因素,主要包括学校环境和家庭环境。教育因素是指中小学生受到的学校教育和家庭教育,有研究者探讨的教育因素有科学课程学习和新旧课程(见图2)。从模型来看,已有调查表明中小学生的科学素养水平因所在学校的类型、学校设施利用、办学层次、父母文化水平的不同而不同,且差异显著;而在父母职业、家庭经济条件、科学课程学习、新旧课程变化方面的差异则不一定显著。其中,科学课程的学习和新旧课程的学习对科学素养的影响较为复杂。屈型杰等在研究长沙市岳麓区小学生科学素养时发现,五年级已实施科学素养《手册》教育的学生和未实施组在科学素养全量表上的差异非常显著。在科学知识这一维度上,实施组与未实施组之间差异非常显著,而在情感态度、价值观、科学探究方面,两者之间的差异不显著[7]。而李维等在研究中将被试个人基本信息的有关变量与被试在科学本质量表各维度的得分分别进行F 检验后发现,学生在科学本质的各维度上均存在极其显著的地区差异,这种显著差异并不是由科学课程本身教学成效的不同引起的,很可能与两地的生源条件有关[8]。因而科学课程学习对科学知识水平的影响显著,而对科学素养水平的直接影响不一定显著。新旧课程对科学素养水平的影响也相似,新旧课程的学习对“科学技术与社会”影响显著而对“科学知识和科学过程”影响不显著。

六、总结与讨论

1.研究的主要结论

笔者采用内容分析的方法,对二十多年来的76 篇关于青少年科学素养实证调查的论文进行统计分析。研究结果表明,在调查科学素养水平的时间分布上,在国际上和国家的大型调查后,地方对科学素养的社会调查会增多;在研究对象上,中小学生是最主要的调查对象;在资料搜集方法上以问卷法居多,占所有搜集方法的82.9%。

在说明使用抽样方法的调查报告中,所选用的抽样方法最多的是简单随机抽样方法;数据分析软件使用较多的是excel 和spss,对amos 和sas 软件使用较少;统计方法对相关测量、高级统计分析、信效度检验的使用较少,说明研究者对数据的分析需要更加深入;中小学生科学素养维度的特征是:测量维度以“知识”和“方法”的掌握程度为多,科学素养测量维度多样化;调查结果表明,中小学生科学素养的影响因素主要有群体因素、个体因素、环境因素和教育因素,不同的因素对科学素养的影响不同。

2.有关人文社会知识与自然科学知识的讨论

目前测量国民科学素养的问题中主要是关于自然科学方面的知识,在科学术语方面有“分子、DNA、Internet、纳米”等,科学基本观点也主要是涉及生物、物理、数学、医学等,而没有人文社会方面的知识。薛飞在测量浙江省公众人文社会科学素养时参考了米勒的“三要素”模型,主要包括人文社会科学基本术语、人文社会科学基本观点、人文社会科学常识和特定社会问题。人文社会科学术语有“三个代表”、政治文明、GDP、恩格尔系数等;科学基本观点主要涉及社会学、政治学、法学等学科知识。这种用国外科学素养模型嵌入社会科学知识的创新方法是否科学?国外有无关于人文社科素养调查的研究?目前科学素养的测量中为何没有涉及人文社科方面的知识?这些问题有待进一步研究。在文献中我们没有发现对中小学生人文社会科学素养方面的社会调查。笔者认为,人文社科素养和自然科学素养对于中小学生来说同样重要,人文社科素养水平的高低可以反映出中小学生社会化程度、对经济和政治等方面的关心程度等。展开人文社会科学素养方面的调查对中小学生的教育工作也有一定的参考意义。因此,人文社会科学素养对中小学生和中小学生教育的重要程度与对人文社会科学素养的研究不成比例,研究者应该对中小学生人文社会科学素养的研究更加重视。

[1]魏 冰:《“科学素养”探析》,载《比较教育研究》,2000 年增刊。

[2]李大光:《中国公众科学素养研究20 年》,载《科技导报》,2009 年第7 期。

[3]陈 果:《2005 年湖北省青年公众科学素养状况及其特点分析》,载《中国青年研究》,2006 年第10 期。

[4]Miller,J.D. The Scientific Literacy:A Conceptual and Empirical Review. Daedalus,1983,112.

[5]甘 露 何树声:《高中学生科学素养的调查与分析——以广州市为例》,载《教育导刊》(上半月),2012 年第7 期。

[6]秦浩正 钱源伟:《上海青少年科学素养调查报告》,载《教育发展研究》,2008 年第24 期。

[7]屈型杰 曹婷婷等:《长沙市岳麓区“健康生活教育”实证研究之五:科学素养测评》,载《教育测量与评价(理论版)》,2011年第2 期。

[8]李 维 刘炳升:《初中科学课程实验区师生科学素养的调查研究》,载《教育理论与实践》,2005 年第10 期。