高坎村的变迁

2014-05-27王中明

王中明

在解放前,沈阳高坎村广大村民过着饥寒交迫的生活。解放后,贫困村民分到了土地,进而成立了互助组,又成立了沈阳第一个农业生产合作社,生活发生了翻天覆地的变化。1958年2月13日,毛主席来到高坎村视察,给高坎人留下了最美好的回忆。

高坎村,是今沈阳市东陵区高坎镇的前身,因坐落于浑河北岸的高坎之上而得名。村子南面流淌着宽阔的浑河,北面耸立着秀美的辉山,山上古松四季常青,水中鱼虾跳跃丰盈,山水之间土地肥沃。

解放前无地农民受尽苦难

然而,就是这样一个美丽的村庄,广大村民在解放前却过着饥寒交迫的贫苦生活。村里的2100多亩土地,88%以上被8户地主霸占,剩余的12%才为150余户贫农、中农所有。村民们的贫苦,可想而知。

老佃户韩玉成靠租借地主田地为生,每年交租后,家中的粮食便所剩无几了。1947年是一个大灾年,韩玉成交租后,家里颗粒未剩。一家人好不容易以树叶、野菜充饥挨过了夏天,到了冬天,日子就再也挺不过去了。韩玉成几次求地主赊粮,也没能得到一粒米。后来听说地主家需要奶妈,就托人讲情,让媳妇做奶妈,讲妥了四斗米喂一冬。为了生活,媳妇只得放下自己正在吃奶的孩子,流着泪去喂人家的孩子。一冬下来,地主家的孩子喂胖了,自己的孩子却活活饿死了。更为气愤的是,讲妥的四斗米,地主还想赖着不给。最后,好说歹说,只得到一斗半米。一冬天的付出、一个孩子的生命,换来的只有这区区一斗半米。

赵德安家的情况更为困难。父亲早年去世,留下年幼的赵德安与母亲相依为命。为了生活,赵德安八岁就去给地主家放牛。东北的冬天寒风刺骨,赵德安没有鞋穿,便把脚踩进热牛粪中取暖。成年后,他好歹算是娶上了媳妇,安了家,可媳妇生下孩子后不久就撒手人寰,这对于一向贫穷的赵德安一家来说,无疑是雪上加霜。后来,因为交不起房租,赵德安一家被地主赶了出来。为能有个栖身之所,他只好在浑河北岸的坎下挖了个地窨子。阴暗、潮湿、终年见不到阳光的环境,使赵德安的母亲患上了严重的风湿病,走起路来十分吃力。一天,家中不慎失火,行动不便的母亲没能逃出火海,被大火活活烧死。那一刻,望着老人烧焦的尸体,赵德安肝肠寸断。

韩玉成与赵德安两家的境遇,就是解放前高坎村农民贫困生活的缩影。肥沃的土地,在为地主积累大量财富的同时,却使同样生活在这里的农民一贫如洗。

土地改革使贫苦农民成了土地的主人

1948年11月2日,沈阳解放。1948年12月,中共沈阳市郊农村工作委员会派出了以刘化新为组长的土改工作组,进驻沈阳市郊旧站区,一场声势浩大的土地改革运动就此在高坎展开。

在人民群众的共同努力下,高坎村成立了农会、贫雇农团、妇女会和儿童团,翻天覆地的土改运动自此以疾风暴雨之势轰轰烈烈地展开。工作组根据高坎村的土地数量和贫瘠程度,平分了地主的土地和牲畜、农资。分到土地的村民,情不自禁地扭起了大秧歌。

张振发牵头成立高坎农业生产合作社

拥有了自己土地的村民生产积极性高涨,但新的问题又随之产生:由于土改当中,各户分得的农资不同,加之劳动力存在差异,一些劳力少、没车马的农户只能雇他人的牛犋耕地,往往错过农时。为解决这一问题,在党和人民政府“组织起来”的号召下,各自邻近的几户村民开始组建临时换工互助组,以五个人工折换两个马工从事农田耕作,按季结算,差额下季补齐,农民们把这种生产方法称为“插犋换工”。

“插犋换工”有效解决了农民生产中的实际困难,及时播种,及时铲耥,多打了粮食,增加了收入。1950年秋收,张振发互助组高粱亩产量达700斤,比1949年每亩多产60斤。尝到“插犋换工”甜头的农民,将这一做法进一步推广,陆续成立了七八个常年互助组。

1951年,沈阳市开展爱国丰产运动,张振发率领七个互助组向市郊劳模包有才互助组应战,各互助组的生产积极性被极大激发。农民们经过探索,改进了耕作方法,变三铲三耥为四铲四耥,粮食产量大增,张振发互助组耕种的苞米亩产量甚至创纪录地达到了1000斤,光荣地当选为沈阳市一等模范互助组。

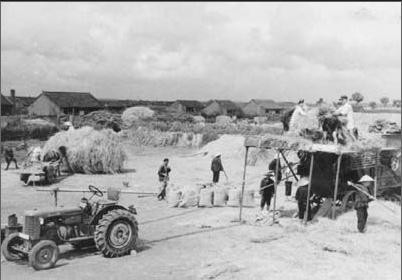

后来,为更快发展生产,解决各互助组之间发展不均衡、土地不集中、不能统一规划、不能进行机械化耕作等问题,党和政府决定因势利导,在高坎村试点组建农业生产合作社。1952年1月21日,高坎农业生产合作社成立,张振发当选社主任,这是沈阳第一个农业生产合作社。

在张振发的带领下,高坎合作社统一规划、合理调配劳动力和畜力,广泛使用新式农具,劳动效率大幅提升。建社当年,小麦平均亩产量即翻了一倍,达到355斤;第二年,全社粮食平均亩产量达到了737斤。

高坎合作社在大搞粮食生产的同时,还大力发展副业,鼓励农户养鸡、养猪,扩大蔬菜、葡萄种植,在不影响大田生产的前提下,抽出28名社员从事打麻绳和大车拉脚等工作。这些副业不仅增加了农民收入,而且为合作社积累了大量公共财产。

众多国际友人曾到高坎合作社参观访问

作为沈阳市郊50多个农业生产合作社中办得最好的一个,每年都有大量农民慕名前来高坎考察学习。与此同时,这里还是国外参观访问团经常光顾的地方。自1953年起,先后有苏联、朝鲜、越南、民主德国、印度、印度尼西亚、阿富汗、美国、英国等多个代表团来到高坎村参观访问。

高坎村的老人至今仍能回想起当年接待苏联代表团时的情形。1954年,苏联艺术工作者代表团来到高坎村。热情的村民将客人请到自己家里,按照当地习俗精心准备了香喷喷的肉馅饺子。开席前,担心客人用不好筷子,村民特意将餐具换成了勺子,可是客人却坚持要用筷子。于是,笨拙的动作、可口的美食,引发出阵阵欢笑,欢愉之情溢于言表。

最让高坎人自豪的,是他们的合作社曾经接待过前民主德国的总理。1955年12月22日,德意志民主共和国总理格罗提渥与夫人率领代表团如期来访。合作社主任张振发与妇女队长赵刚负责接待。张振发带领德国客人参观了农机推广站、供销合作社、马棚和场院,介绍了高坎合作社在党领导下从贫穷走向富裕的过程。格罗提渥总理听后,很惊讶,很赞赏,并祝愿高坎合作社发展得越来越好。参观途中,总理夫人特意把一条漂亮的纱巾披在了赵刚肩上,成为赵刚永久的纪念。

毛主席视察给高坎人民巨大鼓舞

1958年2月13日,是高坎人永远不能忘记的日子。那天,毛主席在去抚顺途中,视察了高坎。

那天上午8时40分,几辆小汽车开进了高坎合作社旧站管理区第二生产队,从车上走下了高坎人做梦都想不到的毛泽东主席。

饲养员老王头回忆说:“那天早晨,我端着一簸箕苞米,想去拉料,刚从东下屋推门走出来,就看见几辆汽车开进院子里停下,几个穿大衣的人从车子上下来。我揉了揉眼睛,就认出来了,那个穿灰色大衣的是毛主席呀!当时,我真有点愣住了,呆呆地站在那里,看到毛主席边看马棚边同身边的人讲话。唉,我当时心里真是说不出来的高兴啊!”

看过马棚后,毛主席在队长赵文泉陪同下,又走向正在修建的电井工地。他边走边询问队上有多少地、多少劳力、多少旱田、多少水田、打了几眼井、能浇多少亩地等生产问题,还问了赵文泉叫什么名字。平易近人的话语,解除了赵文泉的拘谨,谈话也越发自然起来。

来到电井旁,毛主席问赵文泉:“你们为什么要打电井呢?”

赵文泉回答说:“电井是用洋灰灌的,打得深,坚固,水量大。”

毛主席又问:“能打多深,能灌多少亩地?”

赵文泉说:“能打8丈深,能灌300亩蔬菜地。”

毛主席接着问:“你们的电力在哪里呢?”

赵文泉指着远处高大的电线架子说:“那就是。”

毛主席望了望,笑着说:“好!你们的水利化已经加上电气化了!”

后来,毛主席又询问了生产积肥和劳动力分值等问题,赵文泉一一作答后,主席才满意地挥手告别,赶往抚顺。

毛主席视察高坎,时间虽然短暂,但给高坎人民留下的却是永恒的力量。如今,高坎镇家家丰衣足食,户户安居乐业,仍然是远近闻名的富裕乡镇。高坎人在赞美改革开放的同时,也会时常谈起他们辉煌的过去。endprint