从“炼字”题的“三步指导”谈古诗复习教学的有效性

2014-05-17安徽省合肥市第八中学刘从良

◆ 安徽省合肥市第八中学 刘从良

古代诗歌鉴赏题是高考的必考题,这类题区分度大,不容易得分,因此受到高三教师的重视。但在实际复习中,学生普遍感到答案变化多端,让人捉摸不透,复习没有信心,复习完感觉没有收获,到高考时还是“跟着感觉走”,往往得分不高,以安徽卷第8题为例,近三年全省考生平均分始终保持在1.8左右(满分4分)。古诗鉴赏题难道只能听天由命吗?其中的原因是什么?有没有相应的复习对策?本文试以古诗鉴赏题中常考的语言鉴赏题的指导为例,谈谈古诗鉴赏复习的有效性。

一、分析“答案是什么”,找出复习教学的出路

近年来,古诗鉴赏题常受人诟病,设问方式不断涌现出“新花样”,答案也常给人“随心所欲”之感。但对常考题的题目和答案作分析,明确其考核目标,还是能够寻找到古诗鉴赏复习教学的出路的。

1.设题方式及答案的不稳定性

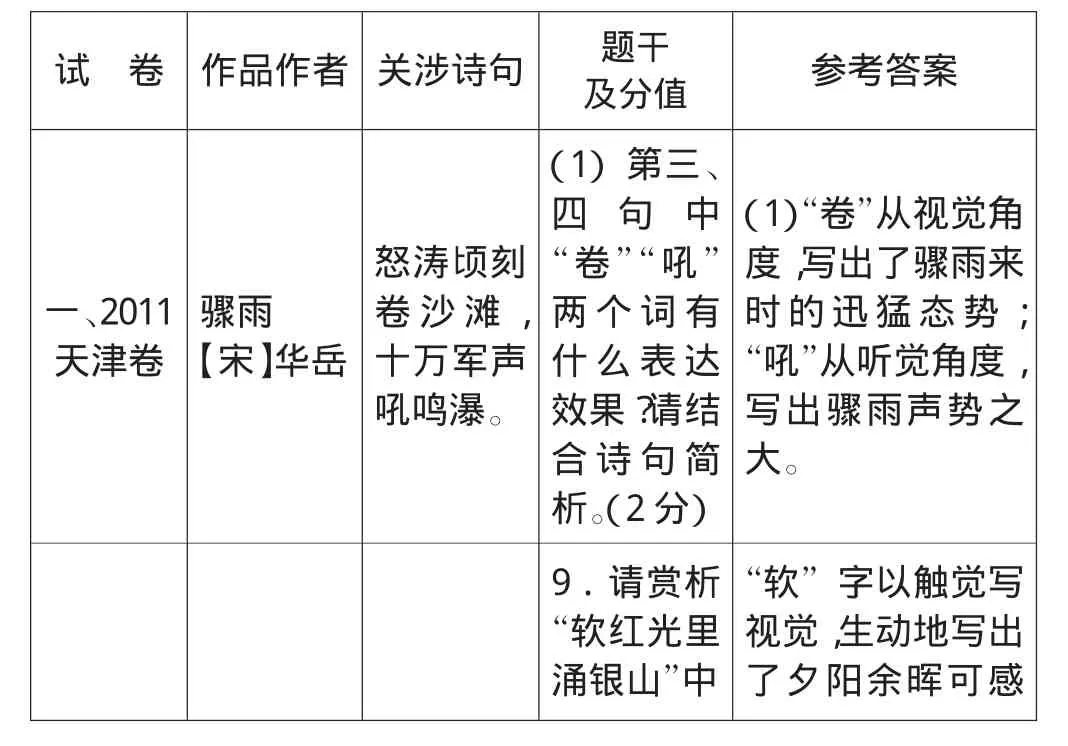

对考生诗歌语言艺术特色的鉴赏能力的考查,主要是两个方面:一是赏析字词表达效果,二是赏析诗句表达效果,即“炼字”和“炼句”。这里以“炼字”题为例,2011—2013年全国高考共考此类题6次,试题及参考答案如下:

试 卷 作品作者 关涉诗句 题干及分值 参考答案一、2011天津卷骤雨【宋】华岳怒涛顷刻卷沙滩,十万军声吼鸣瀑。(1)第三、四句中“卷”“吼”两个词有什么表达效果?请结合诗句简析。(2分)(1)“卷”从视觉角度,写出了骤雨来时的迅猛态势;“吼”从听觉角度,写出骤雨声势之大。9.请赏析“软红光里涌银山”中“软”字以触觉写视觉,生动地写出了夕阳余晖可感

二、2 0 1 2安徽卷最爱东山晴后雪【宋】杨万里软红光里涌银山。“软”“涌”二字的妙处。(4分)可触、柔和温暖的独特美感;“涌”字运用比拟的修辞手法,形象地描绘出在夕阳红光映照之下,白雪覆盖的东山如银涛涌出的奇丽景象。三、2 0 1 2湖北卷送邹明府游灵武【唐】贾岛边雪藏行径,林风透卧衣。1 4(2)贾岛注重用字推敲,请对第三联中的“藏”“透”二字作简要赏析。(4分)①“藏”字,运用拟人手法,描绘人行之迹很快便为大雪覆盖的边塞雪景,写景生动,颇有画意;一个“藏”字,已包含大雪纷飞、道路莫辨、行人稀少等多重意蕴。②“透”字,极为传神地展现了林间朔风砭人肌骨的穿透力,同时还隐含风急、天寒、衣单等内容,富有想象力和感染力。四、2 0 1 2四川卷子规【元】曹伯启贪夫倦听空低首,远客初闻已断肠。1 4(1)本诗第二联中的“空”字极富韵味。请结合诗句简要赏析。(3分)“空”字既传神地描绘出贪夫倦听却不得不听的矛盾之态,又形象地表达出了贪夫徒劳无奈、难以排遣的惆怅之情。五、2 0 1 3湖南卷钓船归【宋】贺铸绿净春深好染衣。(2)简析首句中“净”字的妙处。(3分)联系“春深”“染衣”,“净”字巧妙展现了暮春时节芳菲凋尽,“绿”成了自然的主色调的情景,委婉道出词人内心的纯净。六、2 0 1 3福建卷送何遁山人归蜀【宋】梅尧臣春风入树绿请简要分析首句中“绿”字的妙处。(2分)(1)“绿”字写出了春风吹绿林木的动态,表现了春风的活力,显示了春天的生机,增强了诗的韵味。

小结:

(一)从题目设置上来看:这六道题题干设定的答题形式上,有三道用的是“赏析”,两道用的是“简析”,一道用的是“简要分析”;答题方向上,有三道是“妙处”,一道是“表达效果”,一道是“极富韵味”,还有一道为“注重推敲”;答题限制上,有两道题直接点明要求“结合诗句”,其余三道未作限制;分值上,2-4分。总体上来说,题目表述方式有一定差异,呈现出一定的不稳定性。

(二)从参考答案上来看:1.这六道题中所“炼”的9个字,前5个提到了所用手法,其中“卷”和“吼”是写作角度,“软”“涌”和“藏”是所用修辞,后4个没有提到所用手法。2.有的题答案比较概括,如第一题答案,先说出从哪个角度写的,然后直接说写出了描写对象“骤雨”的两个特点。有的题则较为详细。如第二题不仅写出所用修辞(“以触觉写视觉”“比拟”)、描写对象特点(“可感可触、柔和温暖”“壮丽景象”),还对这个词在写出对象特点时的效果进行了点评(“生动”“形象”),还对原句所写之景进行了描摹(“在夕阳红光映照之下,白雪覆盖的东山如银涛涌出”);第三题除了指出所用修辞(“拟人”)、描摹原句之景(“人行之迹很快便为大雪覆盖”)、点评描写特点(“写景生动,颇有画意”“极为传神”“富有想象力和感染力”),还写出了该字的丰富意蕴(“包含大雪纷飞、道路莫辨、行人稀少等多重意蕴”“隐含风急、天寒、衣单等内容”)。3.第四题、第五题还写到了所“炼”之字在表达情感上的作用(“无奈、难以排遣的惆怅之情”“委婉道出词人内心的纯净”)。

总体上看,参考答案的设置也呈现出一定的不稳定性。

2.得分点的稳定性

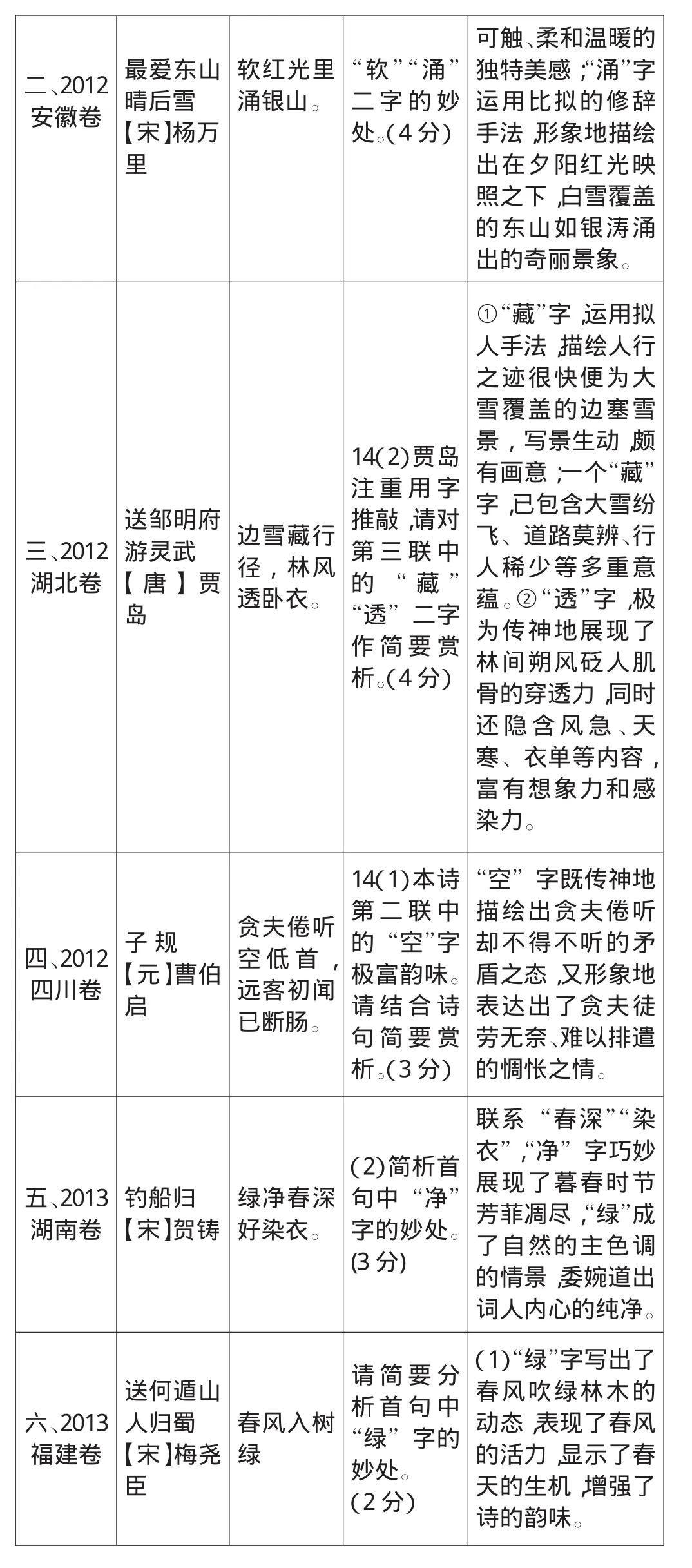

我们可以用下表对上述六题中的答案作一个分析:

字 词性 答案层次卷 动 角度(手法)+形象性(效果)吼 动 角度(手法)+形象性(效果)软 形 通感(手法)+形象性(效果)涌 动 比拟(手法)+形象性(效果)藏 动 拟人(手法)+形象性(效果)+含蓄性(效果)透 动 形象性(效果)+含蓄性(效果)空 形 精确性(效果)+情感性(效果)净 形 形象性(效果)+情感性(效果)绿 形 形象性(效果)+含蓄性(效果)

从上面这个表我们可以清楚地看出,所“炼”的9个字,5个动词,4个形容词,所选词词性是有相对的稳定性的。看似多变的答案,其实得分点不过“手法”和“效果”二端,在“差异性”的“皮”里蕴含着“稳定性”的“核”。分值低的,则该字的表达效果相对单一;分值高的,则该字的表达效果相对丰富。具体来说,手法层面包括词语的角度、修辞等,效果层面主要是诗歌语言的“四性”:形象性(有画面感)、含蓄性(有丰富意蕴)、精确性(传神表达)、情感性(表达情感)。

可见,只要认真细致地分析,高考答案也不是“雾里看花”,通过这样的分析,学生明确了“答案是什么”,看清了答案的构成,在复习时也就很容易找到出路了。

二、分析“答案为什么是这样”,找出有效复习的依据

分析“答案为什么是这样”的途径有两条,一个是理论分析,一个是实践分析。理论分析最好的办法是参照《语文课程标准》“阅读与鉴赏”部分的要求以及《考试大纲》中关于文学作品阅读的考试要求来分析。实践分析最好的办法是结合学生的作答,与答案作比较分析。下面分别说明。

1.从《课程标准》和《考试大纲》的要求分析“答案为什么是这样”

《普通高中语文课程标准》第二部分“课程目标”要求“努力提高对古诗文语言的感受力”。《考试大纲》在古诗文阅读“鉴赏评价”等级中的要求更为明确,表述为“语言的鉴赏,侧重于领会语言艺术的特色”。所谓“感受力”,就是能看出语言表达的方式和用这种方式的好处;所谓“语言艺术的特色”,指语言的外在形式及该形式在表达上的优势。语言表达的方式和语言的外在形式,是指所用手法,好处和优势是指使用这种手法收到的效果。这样看来,这两个要求本身都暗示了这种鉴赏语言类题目的答案的两个构成要素:采用了何种手法,收到了何种效果。

从上面的六道题来看,这类手法可以是该字描写事物特点的角度,如第一题中的“视觉角度”“听觉角度”,也可以是运用了某种修辞,如第二题、第三题答案中的“通感”“比拟”等。这类效果可以是巧妙地写出对象某方面的特点,如上面答案中的“迅猛态势”“声势之大”“可感可触、柔和温暖的独特美感”等;可以是对该字描写对象特点效果方面的评价,如答案中的“生动”“形象”“传神”“巧妙”等;可以是对该字所在句子意境的描摹,如上面的第二、三、六题;可以是该字在引发读者想象、表达丰富内涵方面的作用,如上面三、四、六题;还可以是该字和诗句中别的字词结合起来所起到的效果,如第五题答案中的“联系‘春深’‘染衣’,‘净’字巧妙展现了暮春时节芳菲凋尽”。而中国古诗词语言上最突出的几个特点就是上表所列举的四个方面:形象性、含蓄性、精确性、情感性。

这些看似没有规律充满“变数”的答案,实际上都可以归入“手法”和“效果”两类,都是符合《课程标准》和《考试大纲》对古诗文语言鉴赏的要求的,可谓“万变不离其宗”。

2.从学生答案和参考答案的比较中分析“答案为什么是这样”

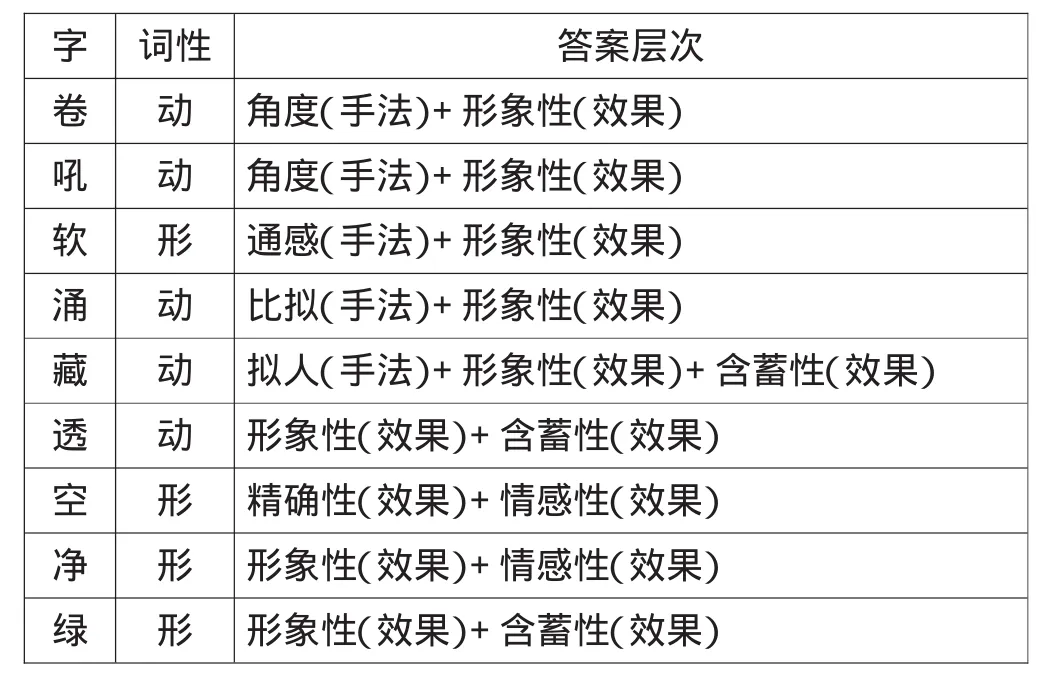

以两道题的学生练习的答案为例,说明诗歌语言鉴赏类题学生当前学习情况:

题 目 学生答案 错误分析(2011天津卷)第三、四句中“卷”“吼”两个词有什么表达效果?请结合诗句简析。(2分)学生甲:写出了骤雨的强烈,雨很大,雨很急。(1分)能从整体上答出二字的表达效果,但未“结合诗句”,也未写出二字描写的角度。学生乙:“卷”字写出怒涛上岸时的情况,“吼”字写出了瀑布鸣叫时的情况。(0分)未写出两个字描写的角度,也未具体写出画面感(写出雨的什么特点)。(2012安徽卷)请赏析“软红光里涌银山”中“软”“涌”二字的妙处。(4分)学生甲:“软”字写出太阳光不强,“涌”字写出了山的动态美。(1分)未点明两个字所用的表达手法,对“涌”字的分析过于笼统,没有描摹该字带来的画面感,也就没有具体准确地说出该字的“妙处”。学生乙:“软”字为通感手法,写出了“红光”的柔和;“涌”字以动词来写静景。(3分)对于“涌”的赏析,只写出了该字描写的角度,没有写出该字用在这里的效果。

把学生的答案和参考答案作一比较就会发现,学生对题目的组成部分是有一些感觉的,但意识不强,不能很清楚地判断这类题的两个组成部分。他们之所以写出上面这些不准确的答案,主要是审题不仔细和诗句理解分析能力不强。具体表现在:一、没有看清题目的要求,如第一题中的限制性要求“结合诗句简析”。其实限制也是暗示,比如类似的暗示还有第二题中的“贾岛注重用字推敲”“‘空’字极富韵味”,题目的要求或暗示肯定和答案有关,学生却容易忽视这一点。二、没有形成思维模式,因为不知道“答案应该是怎样的”,写完以后也就不能评价“答案为什么是这样”。如果清楚“手法”和“效果”这两个组成部分,思考时就会有意识地从这两方面入手,就容易答得全面(比如可以考虑到一个好字的表达效果可能不止一个方面),在答题时也就能自我评价了。三、想不到题目的隐含要求。赏析一个字的妙处,除了“用什么手法写”,还有“写得怎么样”,“写得怎么样”里一定包括“写了什么”,不知道“写了什么”就不能评价“写得怎么样”。这样来考虑,答案里把所“炼”之字所在的句子描述一下,也就不足为怪了。

分析学生的答案,通过比较,学生更容易明白“答案为什么是这样”。这样的分析也可以看到教学的缺失,大而化之的讲解,可能没有考虑到学生的实际情况。看来,提高教学实效性永久的一个命题就是分析学情,有针对性地指导点拨。

三、分析“怎样才能得到这样的答案”,建立“模板”,提高复习教学的有效性

现在,我们可以通过以上的分析得出赏析“炼字”题的答题的一般步骤,教师自觉地引导学生建立这样的分析框架,可以开展有效的复习指导。

第一步:在确定该字的意思并明确其描述的对象的基础上确定使用了何种手法。比如第二题中的“软”,要知道它在这里是“柔和温暖”的意思,它形容的对象是“红光”,从而确定这个字用了“以触觉写视觉”(即“通感”)的手法。

第二步:描述该字所涉及的对象的特点,并点评这个字在描述该对象特点方面的效果。即考虑该字的形象性,一般要结合诗句描摹画面。这是“炼字”题最常见的答案,上面所举的6道题中所“炼”的9个字,有8个字答到了这个方面。品味语言之美,离不开描绘对象特征,不明确对象特征,不描述所在诗句(如上面学生的答案),就会使鉴赏失之空泛。