“沙燕儿”寻根记

2014-05-09

师傅青年徒老头儿

工作室门虚掩,一个人佝偻着背面对着窗劈竹篾。当我走进门后,佝偻着的身影转过身来,让我大吃一惊——劈竹篾的不是满脸皱纹的老者,而是容光焕发的年轻人。看出了我的惊讶,张保成开始自我嘲讽:“不是我长得年轻,我本来就年轻。只因为我做这老行当,大伙儿就一直把我当老人!”才见面,张保成不着急自我介绍:两年前,刚满30岁的张保成开始带徒弟,徒弟是清一色的老人。有一天,有记者来采访,看到清一色的老人在扎风筝,只有年轻的张保成躺在躺椅上乘凉,于是走上来问:“师傅,哪位是师父?”张保成答:“我就是!”记者以为张保成调戏他,于是转向老人们:“师傅,哪位是师父,张保成师傅?”老人们齐刷刷的指向张保成。记者才相信了“师傅30徒弟60”的事实。

“谁说扎风筝只是老年人才能做的把戏?在我老家潍坊,我刚开始走路,就开始跟着大人学劈竹篾了!”张保成心里有一股不平之气。八年前,他正是带着这股不平之气来到南京的。

那一年,南京举办了一次全国性的风筝节,那时,还在潍坊风筝研究所工作的张保成来到了南京。张保成不是为了赶风筝节的热闹,而只是为了借这机会,研究一下南京本地风筝。因为,作为风筝研究学者,张保成深知南京在中国历史上的地位:在全国的风筝流派中,有一种名叫“北京沙燕儿”的风筝,在北方影响极大。“沙燕儿”被冠以“北京”之名,影响了整个北方风筝。却鲜有人知道,“沙燕儿”起源于南京——南京是曹雪芹从小生活的地方,曹雪芹自幼喜欢扎、放风筝。到北京之后,曹雪芹拿南京的风筝和北京的对比写了本《南鹞北鸢考工志》,介绍风筝的制造、彩绘和放飞方法,而“沙燕儿”就是从那时开始在北京流传。张保成来南京,只是为了给北方“沙燕儿”寻根。

但当张保成来南京之后,却发现,南京非但没有古老“沙燕儿”的踪迹,历史上有名的“金陵纸鸢”流派已不见踪影。风筝节上,这产生过“曹氏风筝”的地方,天空中漫天飞舞的,是来自世界各地的风筝。于是,在张保成心里,有一个想法开始萌动:“到南京做南京风格的风筝!”

心动后就行动,第二年,他就辞去潍坊风筝研究所的工作,只身一人来到南京,在南京夫子庙成立了一家名为“南京鸢都绝艺坊”的工作室。

七分主人三分匠

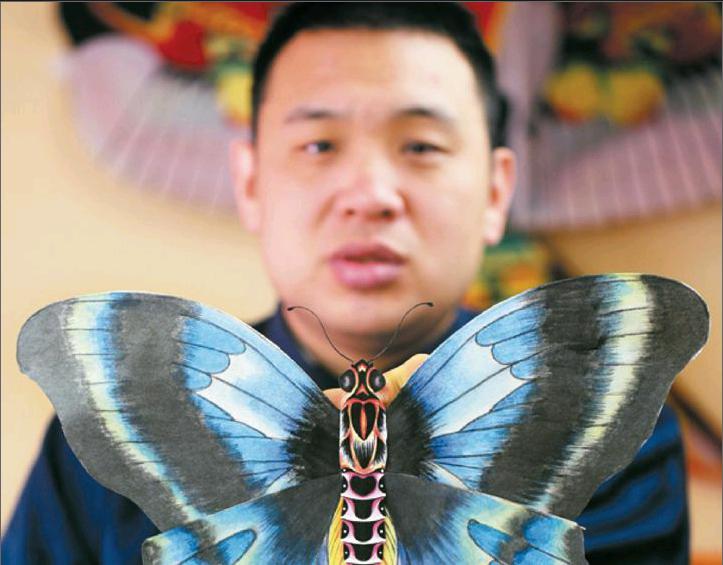

如果把风筝流派比作武林,那么潍坊无疑站在华山之巅。在潍坊历史上,甚至有不少知名画家也参与风筝的绘制乃至设计制作,使潍坊风筝中出现了十分考究的精品。当然,这些精品,一般人玩不起也买不起,而买这些风筝的有钱人,往往提出要求,向艺人定做,这就是那句流传下来的谚语所说的情况“七分主人三分匠”。另外,在新旧朝代更换期间,一些宫廷风筝艺人流落民间,也促进了艺匠派风筝的发展和提高,使其带有宫廷风筝庄重、华贵的特点。传统艺匠派对潍坊风筝事业的发展,起到了良好的促进作用,它使潍坊风筝从一般的玩具,上升为有价值的工艺品,成为潍坊地方文化的重要组成部分。但在南京,潍坊风筝在人们的印象中只停留在字面上。最初来南京时,张保成在南京最繁华的夫子庙开了一家风筝工坊,但却很快歇业。不是张保成学艺不精,他的风筝独树一帜。小到薄如蝉翼,不足1克的蝴蝶风筝;大到一百多米长,做一个龙头就要一个星期的“龙头蜈蚣”……张保成煞费苦心,但是最终无一例外都是叫好不叫座的处境。

南京放风筝的市场本就不大,而这里很多风筝爱好者对风筝的要求,又完全不符合他的标准。在张保成眼中,风筝工艺“扎、画、糊、放”缺一不可,是工艺美术与体育运动合体。但如今市面上的很多风筝却偷工减料。让风筝的概念“精神分裂”:“有的现代风筝,不讲究画功,随便糊一块布料就敢上天;有的风筝只求装饰,可以出来见人,但是不能上天见风。”有“风筝洁癖”的张保成,只做自己认同的传统意义上的风筝。

既然靠制作风筝养不活自己,那就退守到偏僻的创业园中,白天熙来攘往吆喝卖云锦礼物做营生,晚上则延续着千百年来风筝艺人“扎、画、糊、放”的工艺做着传统的风筝。

配上桃花坞年画

风筝虽然流派纷呈,但是每一种风筝流派,工艺不外乎扎、画、糊、放。想要做“南京风格的风筝”,那就要首先练好基本工。

作风筝的第一步是扎骨架。自墨翟削木制木鸟为风筝,鲁班以竹代木改进风筝后,两千多年来,竹子就成为了风筝的骨骼。每一个风筝艺人,制作风筝,都是从选择竹子开始的。竹子一般要选用竹节长,竹肉厚的毛竹。竹子砍下来后不能立即用,要晾干一年,等到竹材不脆不霉,无虫蛀、韧性强时,就开始劈篾。张保成正要做一个6寸长的“沙燕儿”。他先在纸版上用尺子画出“沙燕儿”的轮廓,“这是风筝的骨架,接下来的工作,就是用铅笔在竹篾上按长、宽、厚度,对称部分的经纬度”。标识做好后,张保成用美工刀在标识处截断竹篾。刮去篾上表面的青皮,刮平下表面竹黄上的纹理,剔除疤节后,点燃了一只酒精灯。在做过标记的地方,在竹黄处烘烤几秒钟后,把竹篾取下,轻轻弯曲。等待竹篾开始出现弧度后,又把竹篾放在酒精灯上烘烤,反复几次之后,张保成把竹篾往纸板上一靠,不知不觉,“沙燕儿”的一只翅膀骨架已经搭好。接下来,要把“沙燕儿”的各个“器官”用棉线对称绑扎好。

风筝上天,是一门平衡的艺术,最难的是风筝两边要完全对称。两只翅膀,大小、形状、重量要完全一样,不然风筝不能保持平衡,就不能上天。在学会“扎”的基本功后。才开始进入下一个环节“画”。这时“金陵纸鸢”才开始由理论转为实践。

张保成的工作室中,挂着一副名叫“孙悟空”的“金陵纸鸢”。张保成说,直到“糊”成了这个风筝,他“做南京风格的风筝”的心愿才达成。“孙悟空”的骨架只是普通的竹子做成,之所以说它是南京风格,是因为“画”的技法,采用的年画的图案,是明清时的风格。而年画上的图案,是用雕版印刷术印刷而成。“你看‘孙悟空身上这缤纷的色彩,是桃花坞独特的‘套版工艺层层上色而成……”张保成说起自己的风筝时,眉飞色舞,就如时武侠小说中的剑痴十年磨一剑终于练成倚天屠龙一样。