大学生科技创新项目中人员梯队组建模式的探索

2014-05-03孔全存王雪莹刘桂礼

孔全存,陈 硕,王雪莹,刘桂礼

(北京信息科技大学 仪器科学与光电工程学院,北京 100192)

1 探索大学生科技创新项目中人员梯队组建模式的意义

未来社会对人才的需求,主要以创新探索能力强、实践动手能力高为衡量标准。人才培养必须做到理论与实践、实践与创新的相结合以及产学研的紧密合作,因而,高校应普遍更加重视对学生的创新能力和实践能力的培养[1]。

大学生科技创新活动鼓励学生将所学知识创造性地应用于实践,又从实践中创造性地获得知识;它一方面有利于培养学生利用多门学科知识综合分析和解决实际问题的能力,提高学生的动手、动脑与创新能力;另一方面在开发大学生的项目管理能力、提升大学生的团队精神和激发大学生探索精神等方面也具有不可忽视的重大作用。因此,大学生科技创新活动在当代高等教育中,具有十分重要的现实意义。

大学生科技创新项目中人员梯队组建模式是大学生科技创新活动能否顺利进行的十分重要的一环。合理优化的人员梯队组建模式既能切实提高学生的创新和实践能力,不断健全和完善学生的意志品格,提高学生的项目管理和团队协作能力,又能将项目成果应用于科研和生产生活中,发挥大学生科技创新活动中人、财、物结合效应的最大化[2]。

鉴于以往大学生科技创新研究小组层出不穷,但成功率不高的情况,本文认为如何组建一支知识结构合理、任务分明、优势互补的队伍,使团队发挥出1+1>2的功效,保证大学生科技创新活动的正常、有序、顺利地进行,是当前大学生科技创新活动亟需解决的重要课题。

2 大学生科技创新人员梯队组建的3种基本模式比较

目前,大学生科技创新项目中人员梯队组建模式主要有以下3种:

(1)单纯以学生为主的一元模式。“学生为主”模式多为高年级本科生自发组织队伍,在互相学习、相互配合的过程中,探索和研究某一领域中的新科技,此种梯队组建模式称为“一元模式”。

(2)“学生+教师”的二元模式。“学生+教师”模式为教师指导几名不同年级的大学生,形成学习和研究梯队来开展某项科技创新项目,此种梯队组建模式称为“二元模式”。

(3)“教师+研究生+不同年级本科生”的三元模式。

在一元模式中,高年级学生由于拥有了一定的知识储备,对专业也有了大体的认识,因爱好和学术兴趣相同而聚合在一起[3],这种模式的成员基本是本年级甚至本班同学。此种模式的好处是易于沟通交流,充分发挥了学生之间互帮互助的特性,有利于低水平学生快速提高和进步。但劣势也十分明显,由于大家彼此处于同一水平线上,思维有一定的局限性,并不能产生十分良好的学习与研究效果。经常出现的情况是,对于某些共性问题,集体成员都束手无策,进而对项目失去信心,使项目无疾而终。即使有些团队克服重重困难使得项目顺利进展,并且取得很大成绩,但由于团队队员往往处于同一发展阶段,随着毕业和工作的变迁等情况的发生,容易发生同一时间段内大量人员离队,人才流失,从而导致项目中断,没有持续性[4,8]。

二元模式常常是由教师和几名不同年级本科生组成,这种模式较“一元模式”而言,除了拥有学生间可以互相“帮”助的好处外,还进一步加强了小组的专业知识背景,并且教师的参与往往可以给学生提供专业上的帮助,经验丰富的教师会懂得如何调动学生的积极性,并且指导学生合理安排时间,明确研究方向。但本科生对专业前沿知识了解较少,小组研究活动往往只能以教师自己的专业知识为依托带领成员进入研究,所以这种模式下的研究基本上是边教、边学、边研究。又由于每个研究小组基本上由4~5人组成,教师平时的教学工作又十分紧张,所以学习交流的时间并不充分[5],故而只能单纯地传授知识,却不能经常直接带领学生进行研究,导致效率较低,所以这种模式下的研究也常常是虎头蛇尾[6-7]。

以上2种模式都造成了一定的人力物力的浪费。

第3种模式是由教师、研究生和不同年级的本科生组成,这也是本文即将展开讨论的“三元”模式的雏形。教师从研究方向、研究重点和研究难点等方面全面把关,主要指导研究生开展创新研究,研究生再将任务具体分解、安排并落实,遇到困难及时反馈与沟通,做到整个梯队高效、有序、科学、合理的运转。研究生和高年级学生具有一定的专业背景,既能快速领会教师的指导,开展创造性的研究工作,又能解决低年级学生的基本问题,帮助教师分担部分传授任务;低年级学生又由于课余时间比较充沛,可以投入更多的精力,并且充分利用其自身珍贵的发散性思维,不至于被专业定式,基本实现了“传,帮,带”的功能。但也依然存在很多未解决的问题,比如队伍中人员的比例安排、小组成员的挑选方式等,每一个环节都将影响小组项目最后的效果[8]。

综上所述,我们希望基于第3种模式,找到一套更加优化的“三元”人员组建模式,可以最大化地加强整体功能,并重视开发学生的非智力因素[9],使真正参与的学生都能更多地学习到使用的知识,提升动手能力,而不会产生“打酱油”式的情况。

3 “三元模式”的初步探索和成功实践

在理想的“三元”模式中,教师和研究生学长对专业知识有相对透彻的理解,给予项目专业上的支持,而本科生由于接触专业知识不够深入,从而拥有更多的思维自由度,因此在队伍中以研究生为首的学长会在专业知识方面给予帮助和建议,本科生可以通过研究过程来验证所学的理论知识,使理论知识更加牢固和扎实,并学会在日常的学习中有侧重地学习,真正形成为了应用而学习,而不是为了学习而学习。在创新研究过程中遇到困难,本科生又可以利用思维拓展的优势提出新奇的点子,并利用他们接触专业时间较短,更容易发散思维学习的优势,找到有可能会被忽视却很优秀的解决方式。

这样的队伍结构可以很好地防止断层现象发生,引导着研究小组源源不断地注入的新鲜血液,有效地进行了专业上的传承和技术上的传承,可以在“元老级”队员离开以后很快地进入新一轮的创新研究中,不会使研究活动出现过长的空窗期,同时充分发挥各种成员的特点和能力,使效率提到最高,并取得优秀成绩。

例如我校类人机器人研究小组,曾在国家比赛甚至国际比赛中获得良好成绩的“ikid”团队,也同样秉承阶梯研究的理念,采用阶梯结构建设队伍,现今形成小组以研究生为首,高中低年级本科生加入的结构开展活动,结构基本符合“三元”模式。

研究生学长可以不定期为本科生介绍专业知识,那些对本科生来说还有些许陌生的名词,会使其在专业学习时不费力地发现重点所在,并且有目的地进行学习,充分体现了“帮”和“带”的优势。

我们在某一项目研究时曾出现控制程序移植问题,研究生首先调查理解了移植的必要性,然后本科生开始重点学习移植语言,最终在双方的共同努力下,以一倍的时间完成了两倍的工作,并共同进入调试阶段。

但是,我们推崇的“三元”模式要有各类科学知识的人员比例[10],不能一味追求高学历、高知识水平的人才加入,那样虽然对项目有一定帮助,但却造成了实质性的资源浪费。如在我校举办的虚拟仪器大赛中一举夺得冠军的“初生牛犊”队,就是我们在提出“三元”模式阶梯队伍建设概念后重点关注的团队之一。

该团队由2位指导教师、2名研究生和3名本科生组成,基本形成不同知识水平、不同学历人员参加的3个层次的研究队伍结构。小组研究的课题为“基于Labview的小型节能供热系统的设计”,旨在减少日常生活中供热系统管道上的热量损失和受热终端不必要的热量浪费,提高能源利用率。

该题目是由教师与学生在经过多方调查后提出的,认为切实可行又确实有利于改善人民生活。这种科学实用的创新题目,在进行过程中学生遇到了各式各样的问题,但通过大家的齐心协力和合理队伍结构的支持,均一一攻克。

设计采用主流的虚拟仪器技术软件Labview201和NI Elvis硬件平台,通过对流量、温度、压力、液位和电磁阀等仪器仪表系统的改造与完善,实现了小型节能供热模拟系统,并对其进行深入研究。

首先,项目通过PCI6251板卡实现各物理参数的实时采集、数据分析及显示。通过Fuzzy-PID算法实现对温度和液位的实时控制,温度的控制目标是基于对当时环境温度的实时监测的结果。

由此产生了第一个问题,Fuzzy-PID算法不是本科教学内容,所以团队中的本科生对此并不了解,在项目开始初期,他们只得每天到图书馆借阅相关书籍,从头开始学起,但过程中还是遇到很多不能解答的问题,一头雾水,身心俱疲。好在教师和研究生及时察觉,主动指导该算法在项目中的主要应用部分,和在不同领域中常用的基础部分,使其能够有目的地学习,并对一些复杂的难点进行深入浅出的讲解,使本科生尽快融入项目研究之中,并受益匪浅。

该节能系统的设计仅使用NI公司的产品,实时采集多种物理参数,用于分析与显示,动态形象的表达供热的物理现象和物理过程。系统根据环境温度的变化来实现对受热终端供热装置温度的自动控制,利用Fuzzy-PID算法、最小二乘法、数据标定等控制算法,实现对温度和液位的实时控制。系统把加热控制和热量利用等的分析结合起来,表征出与散热相关的因素,为实现最佳的节能控制过程提供参考。本系统的界面使用自定义的控件,实现了人机交互,不仅生动、形象,而且美观、直观、简单。

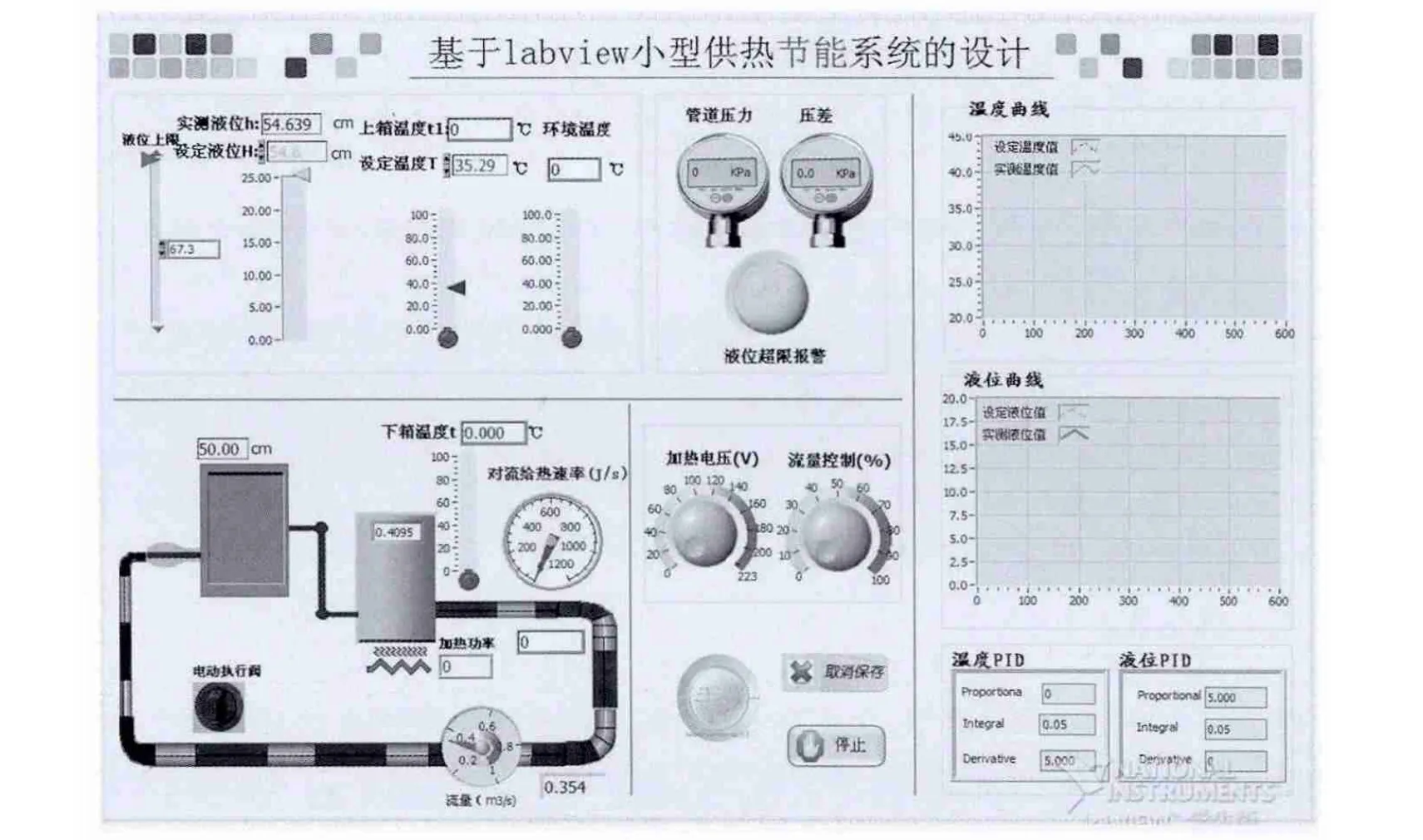

在定义系统功能创新性的时候,研究生首先注重了实用性和拓展性,并提出能源上拓展使用太阳能,当时本科生充分发挥了自己的优势,提出在终端上做供暖和热水器并用的设想,经过接下来的理论研究,证实该设想切实可行。图1为基于Labview小型供热节能系统的主界面。

图1 基于Labview小型供热节能系统的主界面

初期时项目工作量较大,需要收集各方数据整理并进行分析,最终找到此项目中合适且可行的参考数据。小组成员首先开会讨论了调查方向,指导教师进一步对项目进行了分析,使学生对项目理解更加透彻。调查中发现各种各样的问题,小组更是充分发挥了队伍的不同知识结构优势,研究生发现提出的问题可以交给本科生去找办法解决,本科生也会将不懂的问题反映给研究生,由其进一步思考,初步体现了在这种结构组建的团队的优势。还有在研究过程中,研究生首先确定了在自动化控制实验台上,进行大胆改造,合理改进,形成现有的供热系统模型。过程中,电磁阀的控制电压与其打开的比例问题就交予本科生以实验方式进行验证,实验结果返回后,研究生又根据此设计实现一个合理方便的电压调节器。小组最终按时完成了所有预期的效果,并一举在2011年全国虚拟仪器大赛中获得三等奖。

4 人员梯队组建的“三元”模式初步总结

根据我校的成功实践,认为一个好的“三元”模式必须做到以下3点:

(1)要做到专业人才和非专业人才合理搭配。科技创新首先意味着打破常规,标新立异,在这方面专业人才固然具有不可比拟的天然优势,非专业人才的作用也不可低估。非专业人才不受专业知识的影响和局限,往往跳出专业圈子考虑问题,提出一些奇思妙想,使问题的解决一下子峰回路转。

(2)要做到创新研究和学习求知活动的有机统一。梯队建设方式应用于学生自身的创新学习中去,能够产生一个稳定良好的学习环境,对学生更好的学习理解专业知识具有重大推进作用。学生因此会对专业有更好的掌握,效果反映到成绩和课堂表现,从而带动其他大部分学生,可以有效形成优良学风,又进一步推动了学校学科与专业的发展。

(3)要做到专业知识高水平人员与一般成员的合理搭配。在遴选和培养过程中,要根据队伍建设的需要,建立整体水平高、优势互补的队伍,恰当地调整学历、年龄、专业、知识有一定差异的人员结构,形成能够团结协作、合力攻关的群体优势,最大限度地发挥梯队成员的积极性和创造力[11]。对一些重要的研究性问题必须从实际情况出发,根据不同学科类型和层次,各年级、各专业所承担的不同任务以及教师队伍的现状,从学校的发展规划和各个学科创新小组建设的不同需要出发,物色合适的人选,制定出培养规划,有计划、分步骤地实施。

5 结束语

恩格斯曾说“许多人协作,许多力量融合为一个总的力量,这种力量和它的一个个力量的总和有本质的差别”[12]。我们认为,这种差别表现在团队创新方面,就是优秀的创新小组整体功能大于个体功能之和,也就是说整体功能等于个体功能之和再加上一个群体新功能,即实现了通常所说的“1+1>2”。

大学生科技创新项目中组建的人员梯队是一种阶梯型学习与研究型的队伍,优化的组合方式可以使队伍整体能力和功效得到提高,能为科技创新研究做出更大的贡献。当前我们的探索还仅仅是初步性的,还有许多问题需要进一步研究,在接下来的探索中,望与有志之士共勉。

(

)

[1]李雯.高校学科梯队建设研究[D].湖南:高等教育研究所,2004-10-25.

[2]周仲魁,夏菲,梁丽萍,等.构建大学生科技创新活动体系的探索与实践[J].东华理工学院学报:社会科学版,2007,26(1):49-50.

[3]全洪兵,张绍荣,李彦.大学生科技创新活动的现状与思考[J].重庆邮电大学学报:社会科学版,2008,20(4):126-127.

[4]李艺华,徐放.论我国研究型大学学术梯队建设[J].重庆广播电视大学学报,2005,17(1):22-23.

[5]万战争,郭会丽,李鹏飞.大学生科技创新活动的现状、问题及对策研究[J].成功:教育,2007(1):1-2.

[6]蔡亮,李勇.我国高校学术梯队建设的问题及其成因探析:我国高校学术梯队建设研究之一[J].教育与职业,2007(5):36-38.

[7]钱大益,王维才,隋延力.对学术梯队建设的思考[J].中国高教研究,2004(2):54-56.

[8]李艺华,涂端午.浅析美国研究型大学学术梯队建设[J].思茅师范高等专科学校学报,2003,19(4):70-71.

[9]史静寰.当代美国教育[M].北京:社会科学文献出版社,2001.

[10]曾小勇,刘飞龙.电气信息类创新型人才培养模式的研究与实践[J].中国电力教育,2012(3):71.

[11]黄敦华,赵丹,朱莉莉,等.基于大学生科学研究与创业行动计划的机器人创新团队建设研究与实践[J].机电产品开发与创新,2011(4):182.

[12]中共中央马恩列斯菱编译局.马克思恩格斯全集[M].北京:人民出版社,1971.