跃进二号油田下干柴沟组下段Ⅰ-11号小层河口坝增生体的精细表征

2014-03-15牟中海丁晓军

牟中海,廖 春,丁晓军,陈 袁,于 跃

(1.西南石油大学地球科学与技术学院,四川成都610500;2.中国石油青海油田分公司,甘肃敦煌736202)

跃进二号油田下干柴沟组下段Ⅰ-11号小层河口坝增生体的精细表征

牟中海1,廖 春2,丁晓军2,陈 袁1,于 跃1

(1.西南石油大学地球科学与技术学院,四川成都610500;2.中国石油青海油田分公司,甘肃敦煌736202)

根据测井及地质资料,应用储层构型分析法,对柴达木盆地跃进二号油田下干柴沟组下段Ⅰ-11号小层河口坝进行了精细分析。研究认为,下干柴沟组下段Ⅰ-11号小层存在2个河口坝、2种构型单元及5个河口坝增生体。河口坝顶底界受限于以隔层为识别标志的5级界面,河口坝增生体之间则为以泥岩夹层为识别标志的4级界面。对构型单元空间组合类型的研究表明,在垂直物源方向上,存在河口坝与河口坝的拼接、河口坝与席状砂的拼接及河口坝的侧积3种类型;在平行物源方向上,存在河口坝的前积和河口坝的退积2种类型;在纵向上,构型单元之间可见加积正旋回和加积反旋回特征,构型单元内主要表现为反韵律,其次是正韵律特征。在上述研究的基础上,编绘了5个河口坝增生体的平面分布图。

河口坝;河口坝增生体;构型单元;空间组合类型;跃进二号油田

0 引言

储层构型是指沉积砂体内部由各级次沉积界面所限定的砂质单元和不连续“薄夹层”的几何形态、规模、排列方式及接触关系等结构特征。自从1985年Miall[1]提出储层构型的概念及理论体系以来,其研究范围已经从河流相[1]、冲积扇相[1-2]向辫状河[3]、分流河道[4]、河口坝[5]及滩坝[6]等砂岩储集体延伸。近年来,关于三角洲前缘河口坝构型的研究刚刚起步,研究者综合应用高分辨率层序地层学理论及层次界面分析法[5,7-8]对河口坝内部层次结构进行了研究,并在此基础上分析了构型与剩余油分布的关系[9-10],建立了其三维地质模型[11]。前人的研究主要侧重于单一分流河道控制的单一河口坝和复合河口坝界面分级与构型模式研究[5-10]。对于陆相盆地来讲,由多物源、季节性水流和多变的水动力条件等因素控制形成的复杂的河口坝砂体具有砂层薄、夹层多、韵律多变、同期河口坝横向上交替、不同期河口坝纵向上叠置和侧向上侧积的特点,而河口坝的研究又受限于有限的钻井取心资料,因此,主要采用测井资料对河口坝储层进行构型的研究方法,是目前研究的一个方向。笔者以柴达木盆地跃进二号油田下干柴沟组下段Ⅰ-11号小层为例,采用构型分析法,对辫状河三角洲前缘河口坝内部结构加以剖析,以期为油田开发方案的实施提供可靠的地质模式。

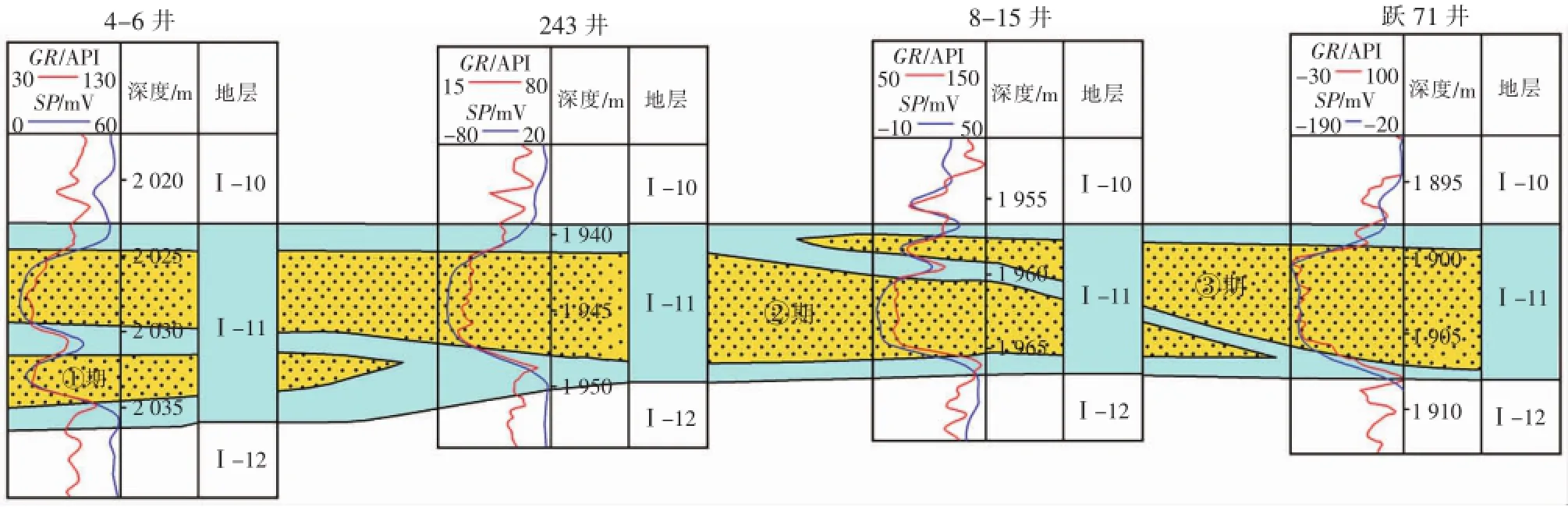

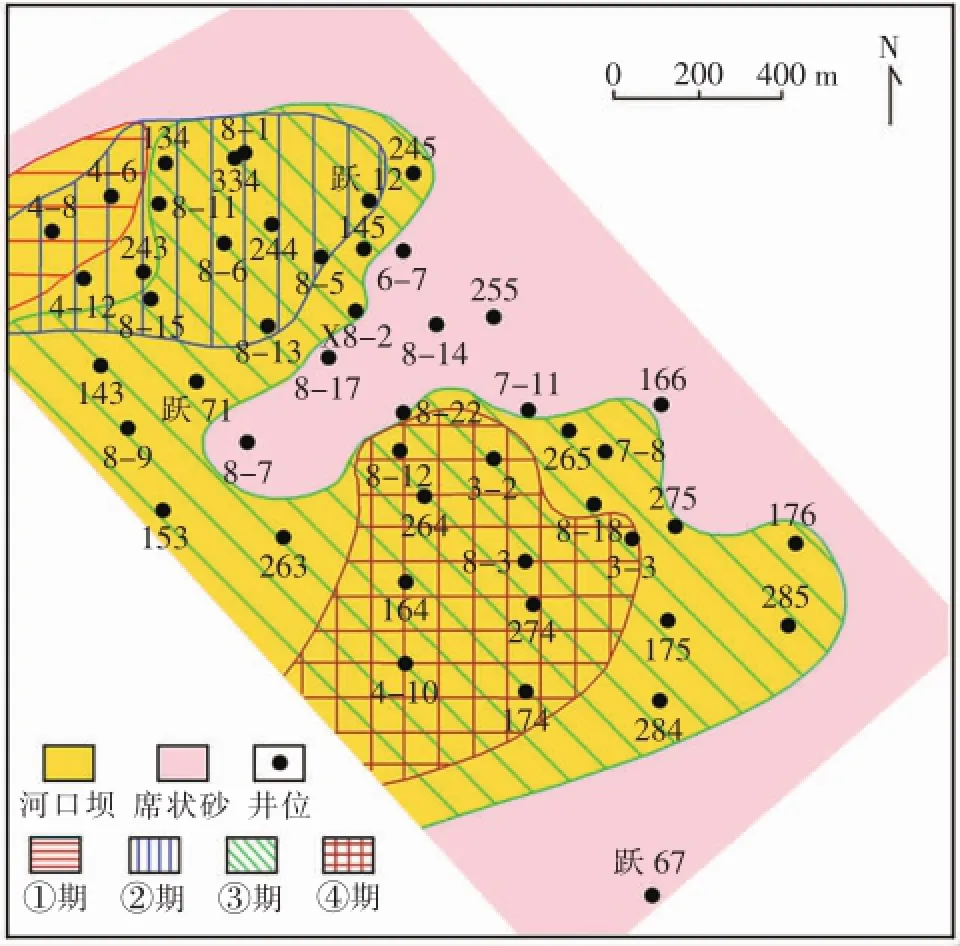

1 研究区地质特征

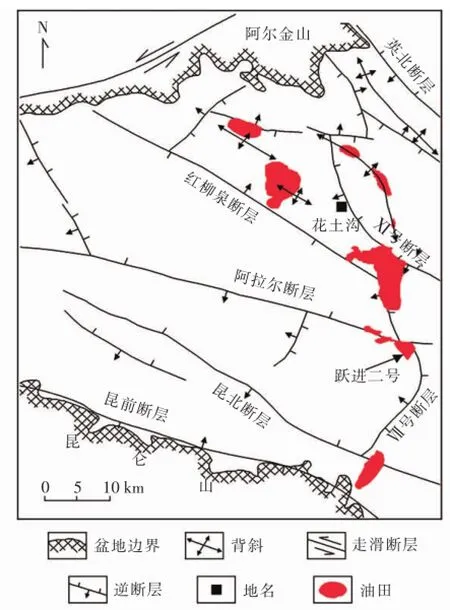

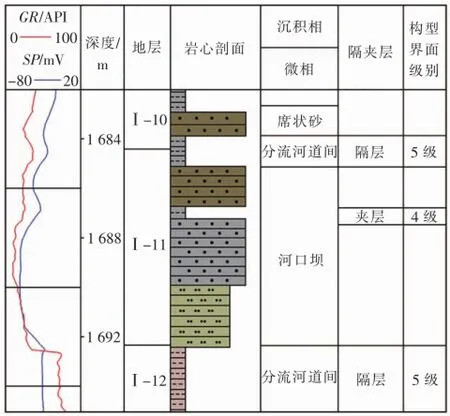

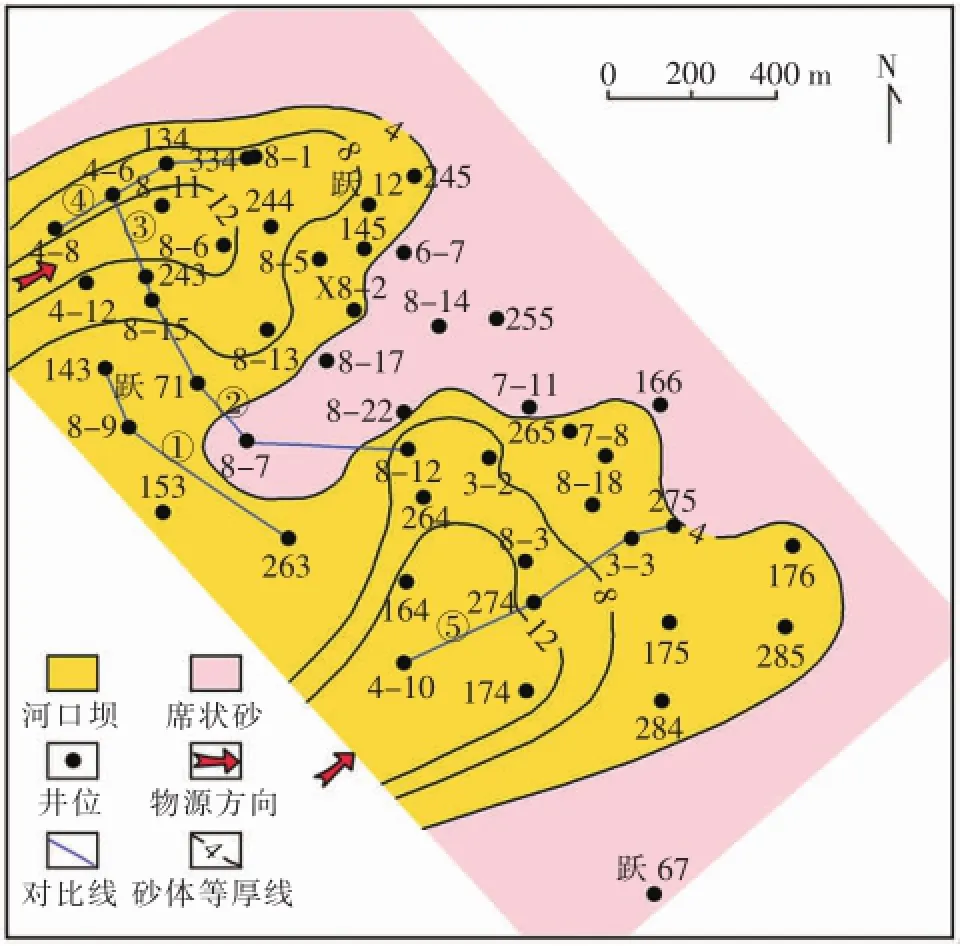

跃进二号油田位于柴达木盆地西部南区,为西部坳陷区昆北断阶亚区铁木里克凸起内的一个三级构造(图1),其北界为阿拉尔断层,东界为Ⅶ号断层。跃进二号油田的形成除受这两大断裂控制外,其内部还是一个被断层复杂化了的,以构造控制为主,并受岩性影响的岩性-构造油藏[12-14]。该油田有下油砂山组(N21)、上干柴沟组(N1)及下干柴沟组下段(E31)三大含油层系,目的层则为下干柴沟组下段(E31)第Ⅰ油层组的Ⅰ-11号小层(图2、图3)。下干柴沟组下段沉积时主要由西部的阿拉尔水系和南部的祁漫塔格水系提供物源[15-16],但跃进二号油田受北东向的祁漫塔格物源影响较大,主要为辫状河三角洲相(下部的Ⅲ,Ⅳ油层组及上部Ⅰ,Ⅱ油层组的部分小层)和湖泊相(Ⅰ,Ⅱ油层组的部分小层)沉积[13],Ⅰ-11号小层则为辫状河三角洲前缘亚相沉积,包括由2个分流河道控制的2个河口坝与席状砂微相(图2、图3)。河口坝由若干个单砂体组成,钻井揭示该区目的层河口坝岩性主要为细砂岩和粉砂岩,分选较好,具有箱形和漏斗形测井相特征(图2),厚度多大于4 m(图3);席状砂以细砂岩、粉砂岩和泥质粉砂岩为主,分布广,厚度薄(小于4 m);分流河道间则以泥岩、高自然伽马及自然电位正异常为识别标志。

图1 跃进二号油田构造位置Fig.1 Structural location of YuejinⅡOilfield

图2 跃12井沉积相剖面Fig.2 Sedimentary facies profile of Yue 12 well

图3 下干柴沟组下段Ⅰ-11号小层沉积微相图Fig.3 Sedimentary microfacies of I-11 sublayer at lower member of Lower Gancaigou Formation

2 河口坝构型界面类型划分

Miall[1,17-19]在对河流相和冲积体系等现代沉积及古代露头研究的基础上,认为地层由代表沉积间隔的界面和连续沉积的沉积单元构成,并认为河流相沉积存在6级界面,冲积体系中存在8级界面。国内学者将这些理论推广到其他沉积体系中,认为对三角洲沉积体系采用6级界面分级比较合理,并认为小层间的隔层代表了5级界面,泥质夹层与砂体的接触面代表了4级界面,钙质夹层与砂体的分界面代表了3级界面,且将3级界面限定的构型要素称为河口坝增生体[5]。由于目前的研究主要针对的是开发阶段储层构型的研究,有大量的测井资料及少量的钻井取心资料,而没有露头资料,因此,1,2级界面利用常规测井资料很难确定,而3级及以上界面由于各油田岩性、岩相特征的差异,以及对小层、砂层组和油层组的定义与使用习惯的不同,不同学者对其释义也有出入。笔者根据研究区目的层的隔、夹层性质及资料状况,对河口坝构型界面的级次、识别标志及其与目前油田所用小层、油层组及段的关系加以定义和说明。

界面分级借用了Miall[1]关于河流相沉积6级沉积界面的分级思想。

(1)6级界面

Miall[1]认为6级界面是可填图的地层单位,如段、亚段的分界面,在跃进二号油田相当于4个油层组的分界面,其间在纵向上存在多个叠置的河口坝(如Ⅱ,Ⅲ油层组)。它们分别为不同时期的产物,是河口坝复合体的分界面。该级界面是一个等时面,可进行井间对比,并可根据测井、野外露头、钻井岩心及高分辨率地震资料加以区分。

(2)5级界面

5级界面为同一时期形成的河口坝分界面,是一个等时面,以大范围分布的泥岩隔层为识别标志,在跃进二号油田相当于小层分界面(参见图2),其间在纵向上仅存在一个河口坝,因此,将5级界面限定的构型要素称为单一河口坝。该级界面可进行井间对比,并可根据测井、野外露头、钻井岩心及高分辨率地震资料加以区分。

(3)4级界面

4级界面为单一河口坝内部的分界面,是受限于河口坝顶底界的5级界面,代表的是相同相组合的加积界面。该界面倾角较大,以岩性夹层为其识别标志,代表了砂坝沉积期间较短的间歇期沉积(参见图2)。4级界面限定的构型要素称为河口坝增生体,可根据测井、野外露头和钻井岩心资料加以区分,并可进行井间对比。在跃进二号油田以泥岩夹层为其判识标志。

(4)3级界面

3级界面为河口坝增生体内部的分界面,受限于河口坝内部的4级界面,代表的是相同相组合的加积界面,以物性夹层为其识别标志。其形成受水动力条件、杂基含量及成岩作用等控制,可根据测井和储层物性资料加以区分。由于受到资料限制,跃进二号油田该级界面的识别还比较困难。

(5)2级界面

2级界面为单一河口坝内部纹层组系界面(相当于Miall提出的层系组界面),界面上下岩性及沉积构造均不同,岩性的改变主要由流动条件或流动方向的改变所造成。该级界面在野外露头和钻井岩心上很容易识别,在测井资料上只能借助于成像测井和倾角测井加以识别,井间无法对比。

(6)1级界面

1级界面为单一河口坝内部的分界面,为纹层组界面(相当于Miall提出的交错层的层系界面),界面上下岩性相同,沉积构造相似。该级界面在野外露头和钻井岩心上很容易识别,但在测井资料上识别有一定难度,井间无法对比。

就本次研究而言,由于是采用测井资料对河口坝构型进行研究,所以,重点关注的是5级界面(小层面)控制下的4级界面(泥岩夹层)的确定。

3 构型单元及其空间组合类型

Miall[1]认为由3级到5级界面限定的基本沉积单元即为构型单元,具有各自不同的岩相组合、外部几何形态、展布方向和垂向剖面特征。从目的层沉积微相的岩性和电性基本特征来看,只有2种构型单元,即河口坝砂体和席状砂砂体。河口坝砂体在研究区多具有下部粉砂岩、上部细砂岩的岩性组合,呈透镜状外形,长轴为北东向,主要为反旋回韵律,且厚度大;席状砂砂体则多为粉砂岩和/或细砂岩的岩性组合,呈席状外形,厚度小,具均质或反旋回韵律。

这2种构型单元在三维空间均有多种组合类型。考虑到河口坝研究的可操作性,这里将基本沉积单元(河口坝增生体、席状砂砂体)间的关系(叠置、拼接、旋回等)及其内部的韵律定义为构型单元空间组合类型。构型单元空间组合类型是研究单砂体空间展布及剩余油分布规律的基础。

(1)垂直物源方向河口坝的拼接

跃进二号油田的沉积受控于阿拉尔物源和祁漫塔格物源,这两大物源均属于中—长距离物源。从图3可知,Ⅰ-11号小层主要发育2个河口坝,这2个河口坝明显受辫状河三角洲前缘的2条北东向水下分流河道控制,并在其间和外围发育席状砂。因此,在垂直物源方向上,主要存在如下的构型单元组合类型:

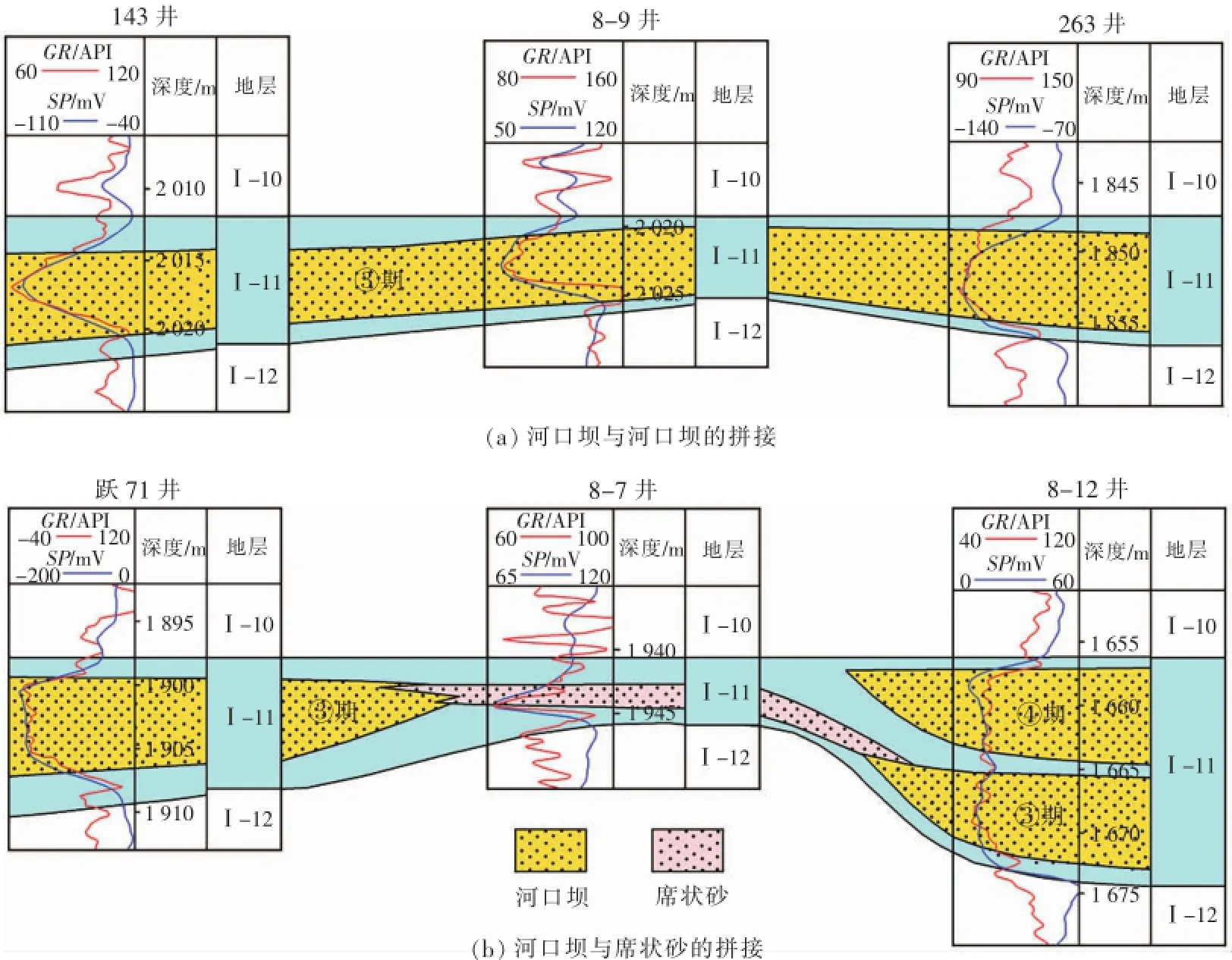

①河口坝与河口坝的拼接

河口坝与河口坝的拼接主要位于2个河口坝的交汇部位[图4(a),见图3上的①号对比剖面],无论是在平面图上还是剖面图上,其识别标志均是从2个坝体核心部位的厚层沉积到拼接部位的较薄层沉积(如8-9井区)。在交汇部位河口坝的岩性、粒序和测井相标志并未发生改变,也未见2个坝体的交错沉积特征,说明物源经2条水下分流河道搬运进入开阔水域后,在湖浪的改造下,于交汇部位融为一体,虽属坝间沉积,但与河口坝主体一样,具有类似的岩性、物性和电性特征。

②河口坝与席状砂的拼接

河口坝与席状砂的拼接是2种不同类型构型单元的拼接,位于2个河口坝明显分离的较深水区域[图4(b),见图3上的②号对比剖面],在平面和剖面图上明显的识别标志均是厚度、测井相及粒序的变化。从河口坝向席状砂沉积厚度明显变小,测井相由漏斗形变为指状,粒序则由反粒序变为均质层。

图4 垂直物源方向上的坝间拼接Fig.4 Splicing between bars in the direction vertical to the source

(2)垂直物源方向河口坝的侧积

研究区西部的河口坝存在向东迁移的特征(图5,见图3上的③号对比剖面),其主要依据是在垂直物源方向的对比剖面上可见河口坝的侧积现象,从对比剖面来看至少有3期:第①期以4-6井为代表,该井Ⅰ-11小层有2期河口坝,中间以泥岩夹层分隔,靠下面的河口坝规模小,并向东尖灭;第②期河口坝横跨3个井区(4-6,243和8-15井区),最大厚度位于243井区,向西、向东减薄,在剖面上呈透镜状,并向东南倾斜;第③期河口坝横跨2个井区(8-15、跃71井区),最大厚度位于跃71井区,向西减薄,向东也减薄并进入席状砂相区,在剖面上呈透镜状,并向东南倾斜。这3期河口坝构成的3个河口坝增生体具有东南倾叠瓦状构型特征。

图5 研究区西部河口坝的侧积Fig.5 Lateral accretion of mouth bar in the western study area

(3)平行物源方向河口坝的前积

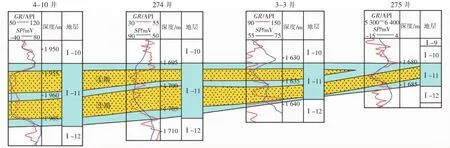

研究区西部的河口坝除了在垂直物源方向具有迁移特征外,在平行物源方向还可见北东向的前积特征(图6,见图3上的④号对比剖面)。其主要依据是,在平行物源方向的对比剖面上可见河口坝的前积现象,从现有剖面来看至少存在3期:第①期以4-8井为代表,该井Ⅰ-11小层有2期河口坝,中间以泥岩夹层分隔,靠下面的河口坝规模大于靠上面的一个,并向东延伸至4-6井以东尖灭;第②期河口坝横跨5个井区(4-8,4-6,134,334及8-1井区),最大厚度位于134和334井区,向西南及东北方向减薄,在剖面上呈透镜状,并向东北倾斜;第③期河口坝横跨3个井区(134,334及8-1井区),最大厚度位于8-1井区,向西南减薄,向东北加厚,在剖面上呈透镜状,并向东北倾斜。这3期河口坝构成的3个河口坝增生体具有北东倾前积特征。河口坝的前积由水下分流河道输砂量大而造成。

图6 研究区西部河口坝的前积Fig.6 Progadation of mouth bar in the western study area

(4)平行物源方向河口坝的退积

图7 研究区东部河口坝的退积Fig.7 Retrogradation of mouth bar in the eastern study area

研究区东部的河口坝具有与西部的河口坝不同的构型特征,在平行物源方向上显示出其退积特征(图7,见图3上的⑤号对比剖面)。其主要依据是,在平行物源方向的对比剖面上,有2期河口坝,靠下面的一期分布面积广、厚度大,最大厚度在4-10井区,并向北东方向减薄;靠上面的一期分布面积变小,并向西南退缩,厚度也明显减小,最大厚度在4-10井区。由此可以判断该河口坝的规模自下而上正在减小,具退积特征。河口坝的退积是由于水下分流河道输砂量减小而造成。由此可见,三角洲前缘亚相的多支水下分流河道由于其输砂量或水动力各不相同,形成的河口坝也具有不同的构型模式[20]。

(5)纵向上构型单元间加积正旋回和加积反旋回特征

上述4种是东、西2个河口坝在垂直与平行物源方向上构型单元的空间组合关系,而由夹层分隔的河口坝增生体在纵向上也有一定的组合规律,常见的有2种:一是加积正旋回,如图5的8-15井、图6的134井和334井及图7的274井,上、下2个河口坝构型单元均表现为下厚上薄和下粗上细(自然伽马下低上高)的正旋回特征;二是加积反旋回,如图5的4-6井和跃71井、图6的4-6井和8-1井及图7的3-3井等,上、下2个河口坝构型单元的组合特征则与第一种相反,为反旋回特征。从图5~7可知,在横向上这种正、反旋回的变化常常交替出现,这与河口坝的前积、退积和侧积有关,而正旋回的下部构型单元和反旋回的上部构型单元多为坝核,正旋回的上部构型单元和反旋回的下部构型单元多为坝缘。从理论上讲,在正、反旋回之间应存在均质层,但在研究区少见。

(6)纵向上构型单元内的韵律特征

将构型单元内的粒序变化定义为韵律(以区别于前述构型单元间旋回的概念)。对于河口坝而言,大部分学者的观点是具反韵律特征,即下细上粗及测井相为漏斗形,研究区内的河口坝也基本符合这一认识(比较典型的如图4的143井、跃71井和8-12井,图6的334井,图7的3-3井和275井等)。但除此之外,也见均质韵律,最典型的当属图5的8-15井,为典型的箱形测井相特征。另外,正韵律也是研究区河口坝的另一特色,典型的如图4的8-9井、图5的243井和4-6井及图7的274井等,其测井相为钟形特征。构型单元韵律取决于沉积时的湖水动力条件。反韵律不是河口坝的唯一标志,它只是在河口坝形成过程中湖水动力保持不变或不断增强的情况下,由湖浪的不断淘洗而形成的一种沉积构造。当河口坝形成过程中湖水动力不断减小时,它所能搅动的砂粒也越来越小,只可能形成正韵律,而非反韵律。湖水动力的大小取决于水下分流河道的水动力与湖浪本身的水动力的相互作用,所以在同一个盆地中的不同区域构型单元的韵律有所不同。

4 河口坝增生体的平面展布

弄清单砂体的平面展布是储层构型研究的目的,也是油田开发方案实施的基础。在构型单元类型及空间组合类型分析的基础上,编制了Ⅰ-11号小层河口坝增生体的平面展布图(图8)。从图8可知,Ⅰ-11号小层的河口坝最早出现在研究区西北部的4-8和4-6井区(参见图5、图6),范围较小;之后的②期增生体向北东方向前积,同时河口坝主体向东南方向迁移,沉积范围明显增大(参见图5、图6);③期增生体沉积范围更为广阔,并与同期该区东部发育的另一河口坝连为一体(参见图4~7),河口坝间以席状砂微相相隔;④期增生体主要存在于该区东部,并且在平行物源方向的对比剖面上表现为退积特征(参见图7),反映出Ⅰ-11号小层河口坝的形成已进入末期。

图8 不同期次河口坝增生体的平面展布Fig.8 The plane distribution of accreting bodies of mouth bar in different periods

5 结论

(1)泥岩隔层为5级构型单元界面识别标志,对应于小层界面;泥岩夹层为4级构型单元界面识别标志,对应于河口坝增生体的分界面。

(2)Ⅰ-11号小层存在2种构型单元,即河口坝砂体和席状砂砂体。河口坝砂体在研究区多具有下部粉砂岩、上部细砂岩的岩性组合,呈透镜状外形,长轴为北东向,以反韵律为主,厚度大;席状砂砂体则多为粉砂岩和/或细砂岩的岩性组合,呈席状外形,厚度小,具均质或反旋回韵律。

(3)通过构型单元的空间组合可知,在垂直物源方向上,存在河口坝与河口坝的拼接、河口坝与席状砂的拼接、河口坝侧积3种类型;在平行物源方向上,存在河口坝前积和河口坝退积2种类型;在纵向上,构型单元之间可见加积正旋回和加积反旋回特征,构型单元内主要表现为反韵律,其次是正韵律特征。

(4)通过构型单元空间组合的精细分析,认为研究区目的层存在2个河口坝、5期河口坝增生体,并且河口坝增生体具有从西北向东南迁移的宏观特征。

[1]Miall A D.Architectural-element analysis:A newmethod of facies analysis appied to fluvial deposits[J].Earth Science Review,1985,22:261-308.

[2]伊振林,吴胜和,杜庆龙,等.冲积扇储层构型精细解剖方法——以克拉玛依油田六中区下克拉玛依组为例[J].吉林大学学报:地球科学版,2010,40(4):939-946.

[3]伍涛,杨勇,王德发.辫状河储层建模方法研究[J].沉积学报,1999,17(2):258-262.

[4]周银邦,吴胜和,岳大力,等.分流河道砂体构型分析方法在萨北油田的应用[J].西安石油大学学报:自然科学版,2008,23(5):6-10.

[5]何文祥,吴胜和,唐义疆,等.河口坝砂体构型精细解剖[J].石油勘探与开发,2005,32(5):42-46.

[6]刘寅.用储层建筑结构分析法分析滩坝储集体[J].西部探矿工程,2009,(5):92-94.

[7]赵翰卿,付志国,吕晓光.储层层次分析和模式预测描述法[J].大庆石油地质与开发,2004,23(5):74-77.

[8]李云海,吴胜和,李艳平,等.三角洲前缘河口坝储层构型界面层次表征[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2007,29(6):49-52.

[9]辛治国.基于河口坝砂体构型分析的剩余油分布模式研究[J].化工矿产地质,2008,30(3):129-136.

[10]孙玉花,辛治国.河口坝砂体剩余油分布规律及影响因素——以东营凹陷胜坨油田为例[J].新疆石油地质,2009,30(2):215-218.

[11]温立峰,吴胜和,王延忠,等.河控三角洲河口坝地下储层构型精细解剖方法[J].中南大学学报:自然科学版,2011,42(4):1072-1078.

[12]杨万萍,黄生远,梅建森.跃进二号复杂断块油田砂岩油藏注采系统评价及开发调整研究[J].油气井测试,2002,11(5):24-26.

[13]叶萍,尹太举,郭青松.柴达木盆地跃进二号油藏沉积相及平面展布[J].西北地质,2010,43(1):115-123.

[14]石亚军,陈迎宾,李延丽,等.关于柴达木盆地跃进地区岩性油气藏勘探的建议[J].天然气地球科学,2006,17(5):659-662.

[15]林伶,牟中海,马达德,等.昆北油田切12区E31碎屑岩储层特征及控制因素[J].特种油气藏,2011,18(4):26-29.

[16]李乐,牟中海,汪立群,等.柴达木盆地昆北油田切6区E1+2碎屑岩储层征及控制因素[J].岩性油气藏,2011,23(4):75-80.

[17]Miall A D.Reservor heterogeneities in fluvial sandstone:Lessons fromoutcropstudies[J].AAPGBulletin,1988a,72(6):682-697.

[18]Miall A D.Facies architecture in clastic sedimentary basin[M]∥Kleinspehn K,Paola C.New perspectives in basin analysis.New York:Springer-Verlag,1988b:63-81.

[19]Miall A D.The geology of fluvial deposits:Sedimentary facies,basin analysis and petroleum geology[M].New York:Springer-Verlag,1996:57-98.

[20]牟中海,尹成.地震地层学[M].北京:石油工业出版社,2013:40-42.

(本文编辑:于惠宇)

Fine characterization of accreting body of mouth bar inⅠ-11 sublayer at lower member of Lower Gancaigou Formation in YuejinⅡOilfield

MOU Zhonghai1,LIAO Chun2,DING Xiaojun2,CHEN Yuan1,YU Yue1

(1.School of Geoscience and Technology,Southwest Petroleum University,Chengdu 610500,China;2.PetroChina Qinghai Oilfield Company,Dunhuang 736202,Gansu,China)

This paper analyzed the mouth bar in the E31Ⅰ-11 sublayer in YuejinⅡOilfield of Qaidam Basin by using well logging,geological data and application configuration analysis.The research suggests that there developed two mouth bars,two kinds of configuration units and five accreting bodies in the E31Ⅰ-11 sublayer.Mouth bar is limited by restraining barrier as the identification of fifth interface,between accreting bodies is mudstone interlayer as the identification of fourth interface.According to the research of the configuration units combination in space, splicing between two mouth bars,mouth bar and sheet bar splicing,and mouth bar lateral accretions exist in the direction vertical to the source,and mouth bar progradation and retrogradation exist in the direction parallel to the source.There are aggradation-positive cycle and aggradation-reverse cycle between configuration units on the vertical.Reverse rhyme is the main characteristic in configuration unit,followed by positive rhythm.On the basis of the above research,the plane distribution map of five accreting bodies was completed.

mouth bar;accreting body;configuration unit;combination in space;YuejinⅡOilfield

TE122.2

A

1673-8926(2014)06-0008-07

2014-06-22;

2014-08-10

中国石油天然气股份有限公司重大科技专项“柴达木盆地老区稳产提高采收率技术研究”(编号:2011E-0306)资助

牟中海(1960-),博士,教授,主要从事石油地质学与油藏描述方面的研究工作。地址:(610500)四川省成都市新都区新都大道8号。电话:(028)83037170。E-mail:SWPUMZH@163.com。