150SN润滑油降凝剂的合成及其降凝效果研究

2014-03-14龙小柱张广明李昱霖

龙小柱,刘 杰,张广明,孙 威,徐 磊,李昱霖

(沈阳化工大学化学工程学院,辽宁 沈阳 110142)

润滑油通常是向基础油中加添加剂调和制得,添加剂的选择直接关系到润滑油的使用性能。降凝剂[1]是一种化学合成的聚合物或缩合物,其分子中一般含有极性基团及与石蜡烃结构相似的烷基链[2]。低温时,油中所加降凝剂可以有效的改变蜡晶的形状和大小,阻止蜡晶形成三维网状结构,从而提高润滑油的低温流动性,使其在低温下能够使用。目前国内的润滑油降凝剂种类主要有T602(聚甲基丙烯酸酯)、T603(聚异丁烯)、T801(烷基萘类)、T8O3(聚α烯烃)、T818(聚醋酸乙烯-富马酸酯)等[3]。

笔者针对150SN润滑油基础油的结构性质,基于降凝剂作用机理进行分子设计[4-6],以甲基丙烯酸、C16~18混合醇、苯乙烯为原料,合成了甲基丙烯酸混合醇酯-苯乙烯共聚物,该法目前未见文献报道。

1 实验部分

1.1 药品与仪器

甲基丙烯酸、苯乙烯,AR,天津市大茂化学试剂厂;对甲苯磺酸、过氧化苯甲酰,AR,国药集团化学试剂有限公司;甲苯,AR;C16~18醇,工业品,沈阳市永洁洗化原料有限公司;150SN润滑油基础油,工业品,沈阳长城润滑油有限公司。

SYD-510型石油产品凝点试验器,中国,上海昌吉地质仪器有限公司;FTIR470型傅里叶红外光谱仪,美国,Thermo Fisher Scientific。

1.2 甲基丙烯酸混合醇酯的制备

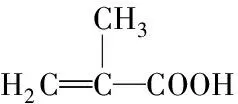

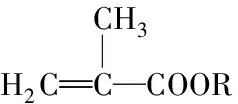

按照一定比例称量药品C16~18醇、溶剂甲苯和甲基丙烯酸依次加入三口烧瓶中;搅拌加热至80 ℃,加入一定量的催化剂对甲苯磺酸;继续加热至140 ℃左右,分水器上端开始出现回流,并伴有出水现象。反应一定时间后出水量达到理论值,酯化反应结束,停止加热,冷却降温,得到酯化产物甲基丙烯酸混合醇酯。其反应式如下:

(R=CnH2n+1,n=16~18)

1.3 甲基丙烯酸混合醇酯-苯乙烯共聚物的制备

向三口烧瓶中加入一定量的溶剂甲苯、苯乙烯,进行水浴加热并搅拌。当反应溶液温度达到水浴温度后,加入一定量的引发剂过氧化苯甲酰。在引发剂的作用下进行聚合反应,反应一定时间后得到目标产物甲基丙烯酸混合醇酯-苯乙烯共聚物。反应式如下:

1.4 降凝效果的评价

按照石油化工行业标准GB 510—83进行测定[7]。

2 结果与讨论

2.1 酯化工艺条件考察

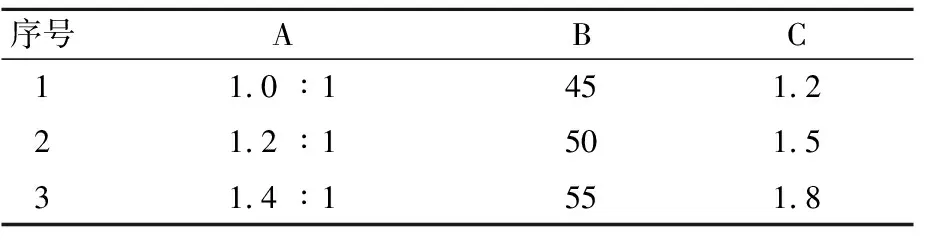

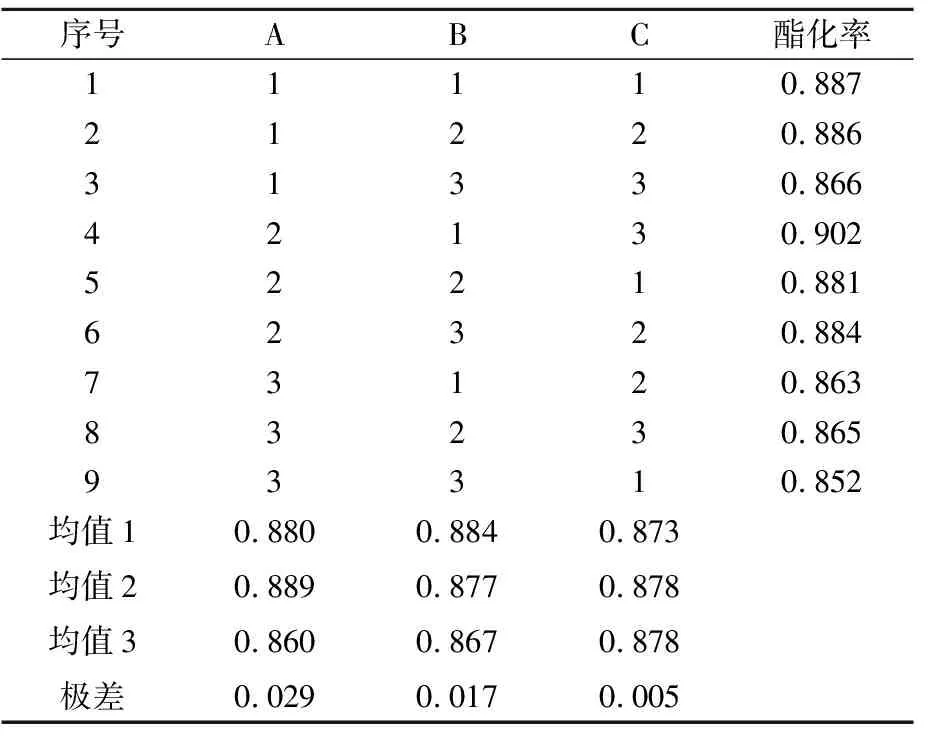

在单因素实验的基础上,以酯化产率为考察目标选取A(n(甲基丙烯酸)∶n(混合醇))、B(溶剂用量(以甲基丙烯酸与混合醇的总质量计,下同),%)、C(w(催化剂),%)三个因素进行了正交实验。正交实验的设计和结果分别如表1、表2所示。

表1 L933正交实验因子设计

表2 L933正交实验结果与分析

由表2可知:各影响因素的主次顺序为A>B>C,所得的最佳酯化工艺条件为A2B1C2,即甲基丙烯酸与混合醇摩尔比为1.2∶1、溶剂量质量分数为45%、催化剂用量质量分数为1.5%。

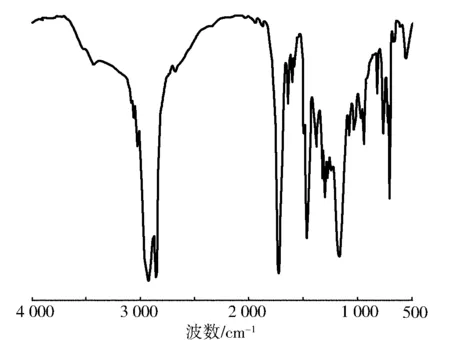

2.2 聚合工艺条件考察

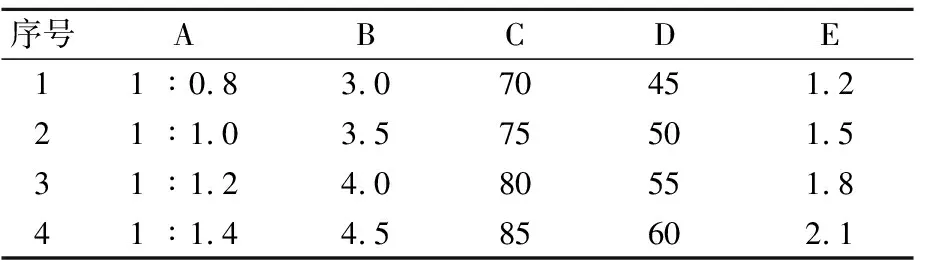

在单因素实验的基础上,以150SN基础油的凝点降低值ΔSP为考察目标,选取A(n(酯化产物)∶n(苯乙烯))、B(聚合时间/h)、C(聚合温度/℃)、D[溶剂用量(以甲基丙烯酸混合醇酯与苯乙烯的总质量计,下同),%]、E(w(引发剂),%) ,进行五因素四水平正交实验。正交实验的设计和结果分别如表3、表4所示。

从表4可知:各因素影响的主次顺序为B>A>C>D=E,所得的最佳聚合工艺条件为A4B3C3D1E2,即n(酯化产物)∶n(苯乙烯)=1∶1.4、聚合时间4 h、聚合温度80 ℃、溶剂用量45%、引发剂用量1.5%。

表3 L1645正交实验因子设计

表4 L1645正交实验结果与分析

2.3 产物的表征

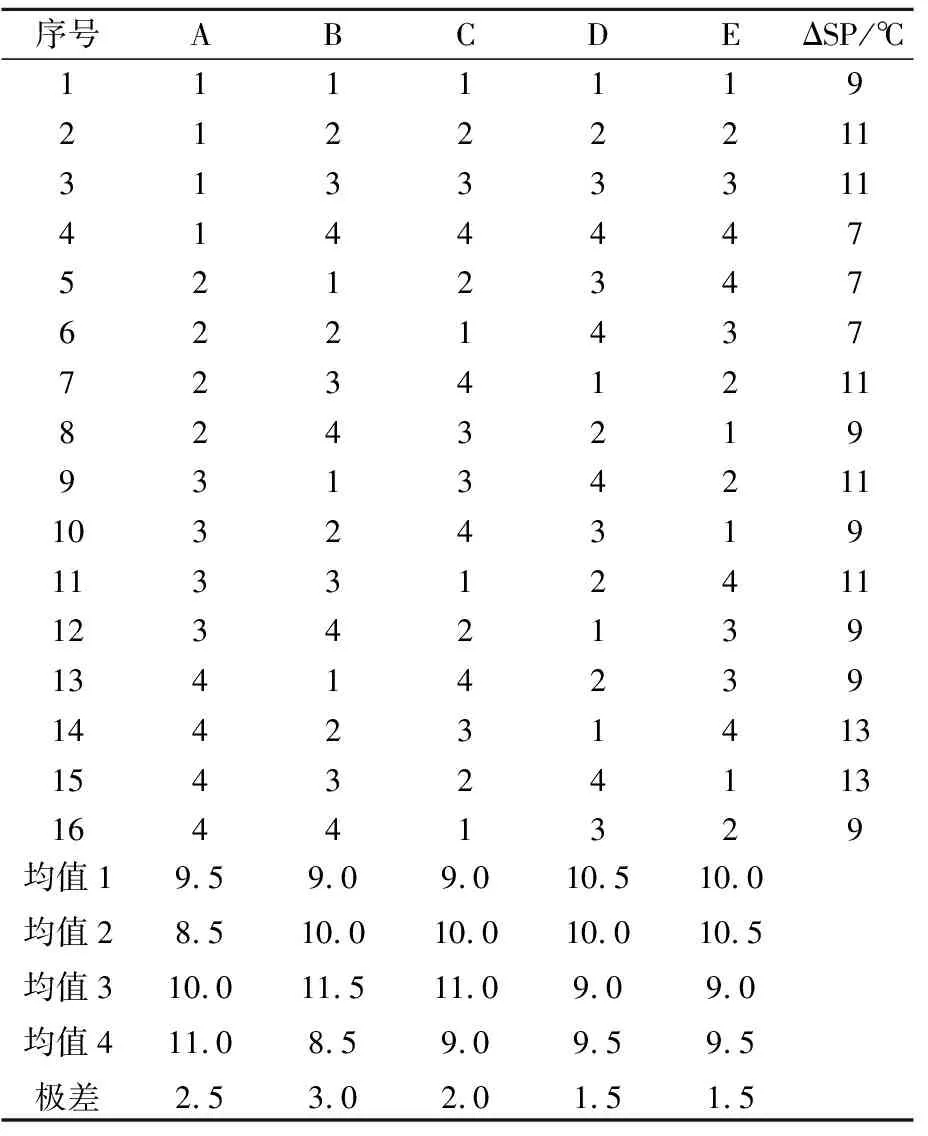

甲基丙烯酸混合醇酯-苯乙烯共聚物的红外光谱如图1所示。

图1 IR表征图

由图1可知[8-9]:在3 200~3 300 cm-1处没有羟基特征峰出现,表明产物中没有羟基,说明酯化比较完全;在2 923和2 853 cm-1处出现的强吸收峰属于—CH2—的不对称伸缩振动和对称伸缩振动;在1 724 cm-1处强的羰基伸缩振动特征峰和1 165 cm-1处强C—O—C键不对称伸缩振动特征峰证明了产物中含有酯类;1 638和1 466 cm-1处是苯环骨架伸缩振动特征峰;1 377 cm-1处是—CH3的C—H面内弯曲振动峰,说明存在甲基;720 cm-1处为—(CH2)n—的振动吸收峰;而在700 cm-1处是Ar—H面外弯曲振动。红外分析结果表明与设计产物相吻合。

2.4 加剂量对降凝效果的影响

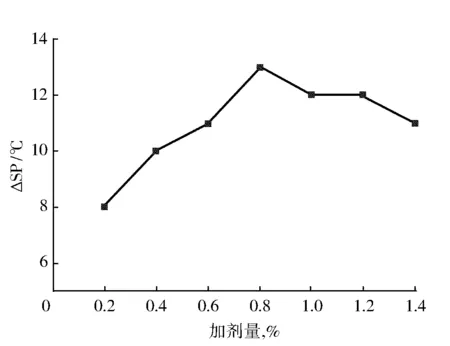

将甲基丙烯酸混合醇酯-苯乙烯共聚物降凝剂按不同质量分数加入到150SN基础油中,按GB 510—83进行测定,考察不同加剂量对基础油的降凝效果,加剂量和降凝度的关系见图2。

图2 降凝剂加剂量对降凝效果的影响

由图2可知:降凝度随着加剂量的增大呈现先增大后减小的趋势,当加剂量达到0.8%时,降凝效果最好;当加剂量大于0.8%后,降凝效果开始下降。这是因为降凝剂量偏小时,降凝剂分子难以满足与石蜡共晶吸附的要求;而当降凝剂量过大时,本身降凝剂的凝固点比较高,会先凝固,在油品中呈现固体,影响降凝效果。当降凝剂的加入量超过一定值时,降凝剂就会失去降低凝点的作用,相反会使其凝点升高[10]。因此,降凝剂的加剂量为0.8%时,降凝效果最好。

2.5 重复实验

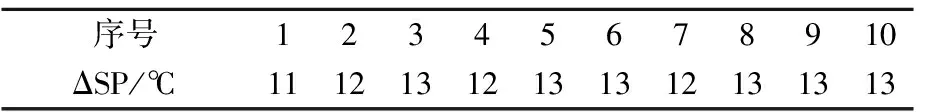

针对150SN润滑油,为检验实验是否有良好的重复性,在最优的实验条件下(见2.1、2.2),加剂量为0.8%时,以降凝幅度(ΔSP/℃)为考察目标,进行了10组重复性实验,结果见表5。

表5 重复性实验结果

从表5可看出:该降凝剂的降凝性能稳定,重复性良好。因此,该降凝剂具有一定的科研价值及市场应用价值。

3 结 论

a.以甲基丙烯酸、混合醇、苯乙烯为原料,合成了降凝剂甲基丙烯酸混合醇酯-苯乙烯聚合物。酯化最佳工艺条件为:n(甲基丙烯酸)∶n(混合醇)=1.2∶1、溶剂用量为45%(以甲基丙烯酸与混合醇的总质量计,下同)、催化剂用量为1.5%;聚合最佳工艺条件为:n(甲基丙烯酸混合醇酯)∶n(苯乙烯)=1∶1.4、聚合时间4 h、聚合温度80 ℃、溶剂用量45%(以甲基丙烯酸混合醇酯与苯乙烯的总质量计,下同)、引发剂用量1.5%。

b.IR表征表明,所制备样品的官能团结构与目标产物相吻合。

c.当加剂量为0.8%时,150SN润滑油基础油凝点可降低13 ℃,并且降凝效果稳定。

参 考 文 献

[1] 韩秀山.我国润滑油添加剂发展状况[J].化工中间体,2002(20):19-22.

[2] Katherine B. 2000 Annual Awards[J]. Lubricants World, 2000,10(2): 25-27.

[3] 邹佩良,段燕芳,张春婷,等.润滑油降凝剂T818B的合成及其降凝作用[J].应用化工,2006,35(12):985-987.

[4] 宋程鹏,汪树军,刘红研,等.甲基丙烯酸十四酯-十六烯降凝剂的合成及其降凝效果[J].石油化工,2009,38(8):879-883.

[5] 高树刚,董魏.聚丙烯酸酯类降凝剂的研究[J].化工时刊,200l(2):34-37.

[6] 希莫,贺建勋.新型润滑油降凝剂的合成研究[J].当代化工,2010,39(2):123-125.

[7] GB 510—83 石油产品凝点的测定方法[S].北京:中国标准出版社,1998.

[8] 泉美治,小川雅尔,加腾俊二.仪器分析导论[M].第4版.北京:化学工业出版社,2005:1-40

[9] Silverstein R M, Bassler G C, Morril T C. Speetromeric Identification of Organic Compounds[M]. 4th ed. New York: John Wiley and Sons Inc, 1981: 23-67.

[10] 杨妮,贺建勋.聚甲基丙烯酸酯类润滑油降凝剂的合成及降凝机理的研究[D].西北大学,2010:49.