论班固《汉书》的古字现象及其认识价值

2014-02-20李艳

李艳

(济宁学院中文系,山东 曲阜 273155)

论班固《汉书》的古字现象及其认识价值

李艳

(济宁学院中文系,山东 曲阜 273155)

班固《汉书》古字指的是《汉书》中那些比东汉初期通行文字更古的文字,它与唐代颜师古《汉书》注释中所标注的古字是有着区别的。《汉书》多古字现象是作者班固深厚的古文功底以及便利的阅览古文原典条件等共同作用的结果。古代著作在抄录、流传过程中多经改易,将已非原貌的《史记》、《汉书》进行对比,得出“《史记》多俗字、《汉书》多古字”的结论是不严谨的。

《汉书》;古字;形式;原因;认识价值

《汉书》多存古字似乎已是人们的一种共识。人们在提及《汉书》古字时往往以颜师古《汉书》注释中所标注的古字作为基本的范畴。然而,颜师古生活于唐代,与班固创作《汉书》的时代相距数百年,其《汉书》注中所标出的古字是否为《汉书》创作时代的古字?这个问题的解决是认识和探究班固《汉书》古字现象的必经途径,也是文章首先要解决的问题。

一、《汉书》古字的研究及其存在问题

《汉书》自其问世时,就被人们称之难读,《后汉书·列女传》称:“时《汉书》始出,多未能通者,同郡马融伏于阁下,从(班)昭受读”[1](第10册卷八十四P2785),《汉书》在当时就不能被人们所通习,其原因之一就是因为《汉书》多存古字。

东汉时人对于《汉书》中的古字已经难以认读,而随着时代和文字的发展,后人对《汉书》的解读无疑更为困难。因此,要研究《汉书》,首先就得解决音义的问题,正如袁法周所分析:“这一时期(汉末魏晋南北朝时期)的音义研究是《汉书》研究的主流,代表了这一时期《汉书》研究的主要成就。音义研究的出现与兴盛,一方面是受汉末以降经学研究相对式微、史学研究走向独立与发展之学术大势的影响,另一方面是由于《汉书》好用古字、行文简奥的特点,使得许多学者在以注经方式研治《汉书》时获得了较大的学术发挥空间”[2],《汉书》多存古字在一定程度上也促成了东汉、魏、晋、南北朝时期人们以音义研究作为《汉书》研究的主流,如《隋书·经籍志》所记载的《汉书》研究书目中,以“音”或“音义”命名的著作就有7部:《汉书集解音义》二十四卷,应劭撰;《汉书音训》一卷,服虔撰;《汉书音义》七卷,韦昭撰;《汉书音》二卷,梁寻阳太守刘显撰;《汉书音》二卷,夏侯咏撰;《汉书音义》十二卷,国子博士萧该撰;《汉书音》十二卷,废太子勇命包恺等撰。

在对《汉书》音义的研究过程中,《汉书》古字观念逐渐形成,据颜师古《汉书》注引,三国时韦昭、晋时晋灼就对《汉书》古字进行了注释。而正式确立《汉书》古字概念并集大成的学者则是颜师古,他在其《汉书叙例》中就明确指出《汉书》旧文多有古字,并在《汉书》注释中以“某,古某

字”的形式指出129个古字的运用,这也奠定了后世对《汉书》古字研究的基础,如明人凌稚隆就在颜师古研究的基础上,在其《汉书评林》中列出《汉书》古字158字。

然而,颜师古所列古字是否都是《汉书》本身固有的古字,是否都能作为实例而对《汉书》古字状况进行探讨呢?这是值得商榷的。

古字本身就是一个相对的概念。正如段玉裁所论:“古今无定时,周为古则汉为今,汉为古则晋宋为今。随时异用者,谓之古今字”[3](三篇上《言部》P94上栏),古字是随着时代、文字的发展而有着变化的,有些字在《汉书》创作的时代也许并不是古字,而到了后世,则有可能成为古字;而有些字在当时是古字,反倒通行于后世。《汉书》又几经后世传抄,“解说之后屡经迁易,后人习读,以意刊改,弥更浅俗”(《汉书叙例》),已非《汉书》原稿本真,加之不同时代、不同学者面对的《汉书》版本不同、对文字的理解不同,这就导致了后人在辨析《汉书》古字时有了出入。如“ ”、“欣”二字,在《万石卫直周张传》“僮仆 如也”句中注释为:“晋灼曰:‘许慎云古欣字也。’师古曰:‘晋说非也。此 读与訚訚同,谨敬之貌也,音牛斤反’”[4](第2册卷四十六P1688),而在《王贡两龚鲍传》“ 焉发愤忘食”句中注释则是:“师古曰:‘ ,古欣字’”[5](第3册卷七十二P2294)。同样是“ ”字,在前句注释中晋灼引许慎观点,认为“ ”为古“欣”字,而颜师古予以否定,但在后句注释中颜师古又是予以认同的。

要使《汉书》古字研究更接近事实,我们只能尽可能地选择那些与《汉书》创作时代更为相近的古字作为《汉书》古字研究的实例,显然,把颜师古《汉书》注释中所列古字全部作为《汉书》古字的本真实例进行探讨,是不够严谨的。但是,如果把颜师古所列《汉书》古字与许慎《说文解字》结合起来进行比对,找出那些二书都认为有着关联的成对文字,把这些文字作为实例对《汉书》古字进行探究,应该来说,是更为接近《汉书》实际的。这是因为,一方面颜师古对于《汉书》古字的认知尽管受限于他所处的时代、学识以及所据的材料,但是他毕竟是唐时的语言文字学专家,也是后世公认的《汉书》研究集大成者,他所列的《汉书》古字相对来说是有着一定可信度的;另一方面,许慎(约58年—约147年)既和班固(32年—92年)生活年代相近,又是当时著名的经学家、文字学家、语言学家,还受到马融的极力推崇,而马融就曾师从班昭受读《汉书》,故而其《说文解字》中对字与字之间关系的解析是较为符合《汉书》创作时代的。换言之,就学界目前掌握的材料来看,还没有比颜、许二人的著作更为可靠的材料。

二、《汉书》古字存在的形式及其原因探析

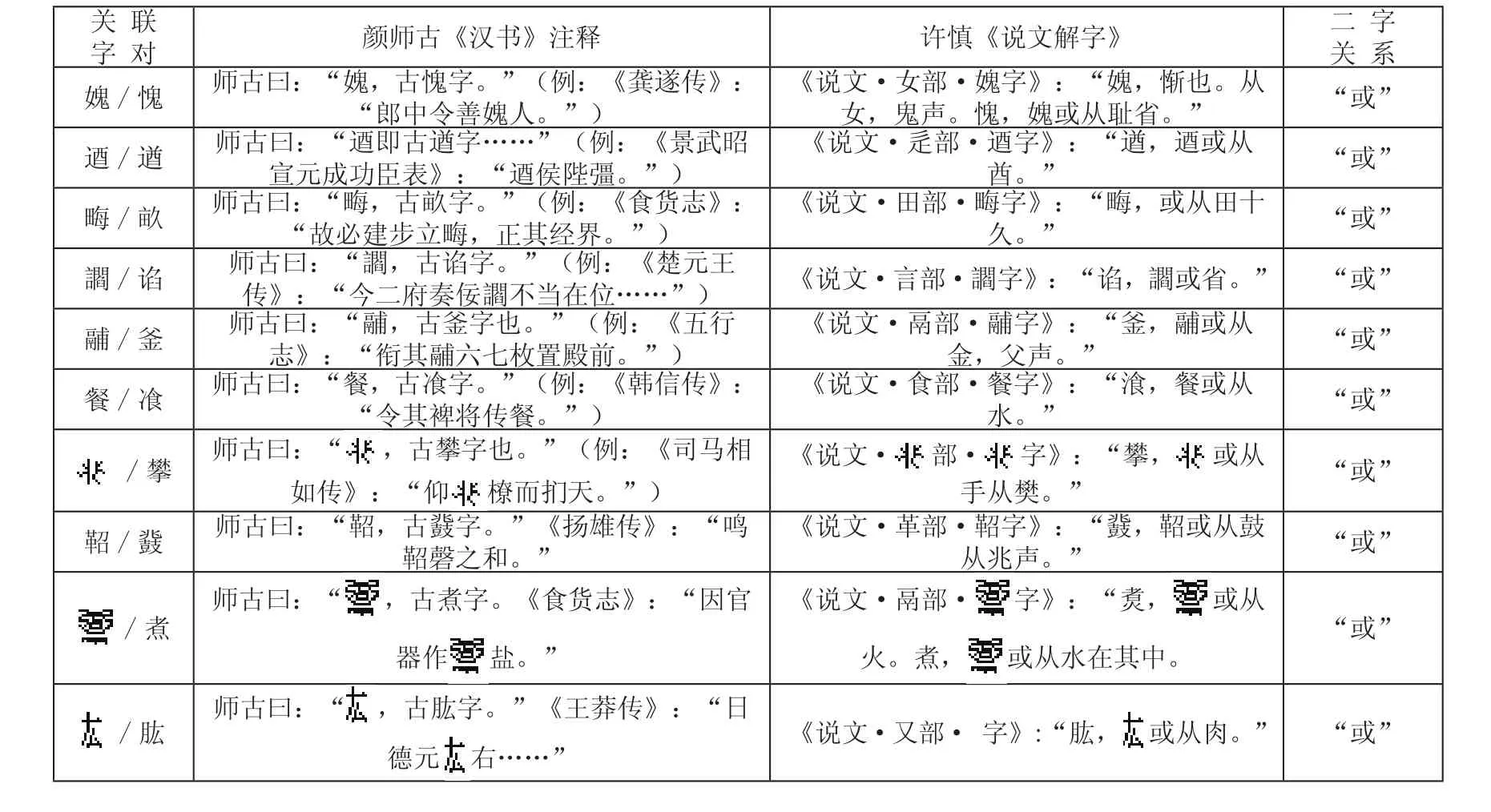

对照颜师古《汉书》注释和许慎《说文解字》,颜注中所列126对“某,古某字”形式的古今字中,有32对字在许书中同样存在着关联,具体情形如下表:

关 联字 对颜师古《汉书》注释许慎《说文解字》二 字关 系媿/愧师古曰:“媿,古愧字。”(例:《龚遂传》:“郎中令善媿人。”)《说文·女部·媿字》:“媿,惭也。从女,鬼声。愧,媿或从耻省。”“或”逎/遒师古曰:“逎即古遒字……”(例:《景武昭宣元成功臣表》:“逎侯陛彊。”)《说文·辵部·逎字》:“遒,逎或从酋。”“或”畮/畝师古曰:“畮,古畝字。”(例:《食货志》:“故必建步立畮,正其经界。”)《说文·田部·畮字》:“畮,或从田十久。”“或”讇/谄师古曰:“讇,古谄字。”(例:《楚元王传》:“今二府奏佞讇不当在位……”)《说文·言部·讇字》:“谄,讇或省。”“或”鬴/釜师古曰:“鬴,古釜字也。”(例:《五行志》:“衔其鬴六七枚置殿前。”)《说文·鬲部·鬴字》:“釜,鬴或从金,父声。”“或”餐/飡师古曰:“餐,古飡字。”(例:《韩信传》:“令其裨将传餐。”)《说文·食部·餐字》:“湌,餐或从水。”“或”/攀师古曰:“,古攀字也。”(例:《司马相如传》:“仰橑而扪天。”)《说文·部·字》:“攀,或从手从樊。”“或”鞀/鼗师古曰:“鞀,古鼗字。”《扬雄传》:“鸣鞀磬之和。”《说文·革部·鞀字》:“鼗,鞀或从鼓从兆声。”“或”/煮师古曰:“,古煮字。《食货志》:“因官器作盐。”《说文·鬲部·字》:“煑,或从火。煮,或从水在其中。“或”/肱师古曰:“,古肱字。”《王莽传》:“日德元右……”《说文·又部· 字》:“肱,或从肉。”“或”

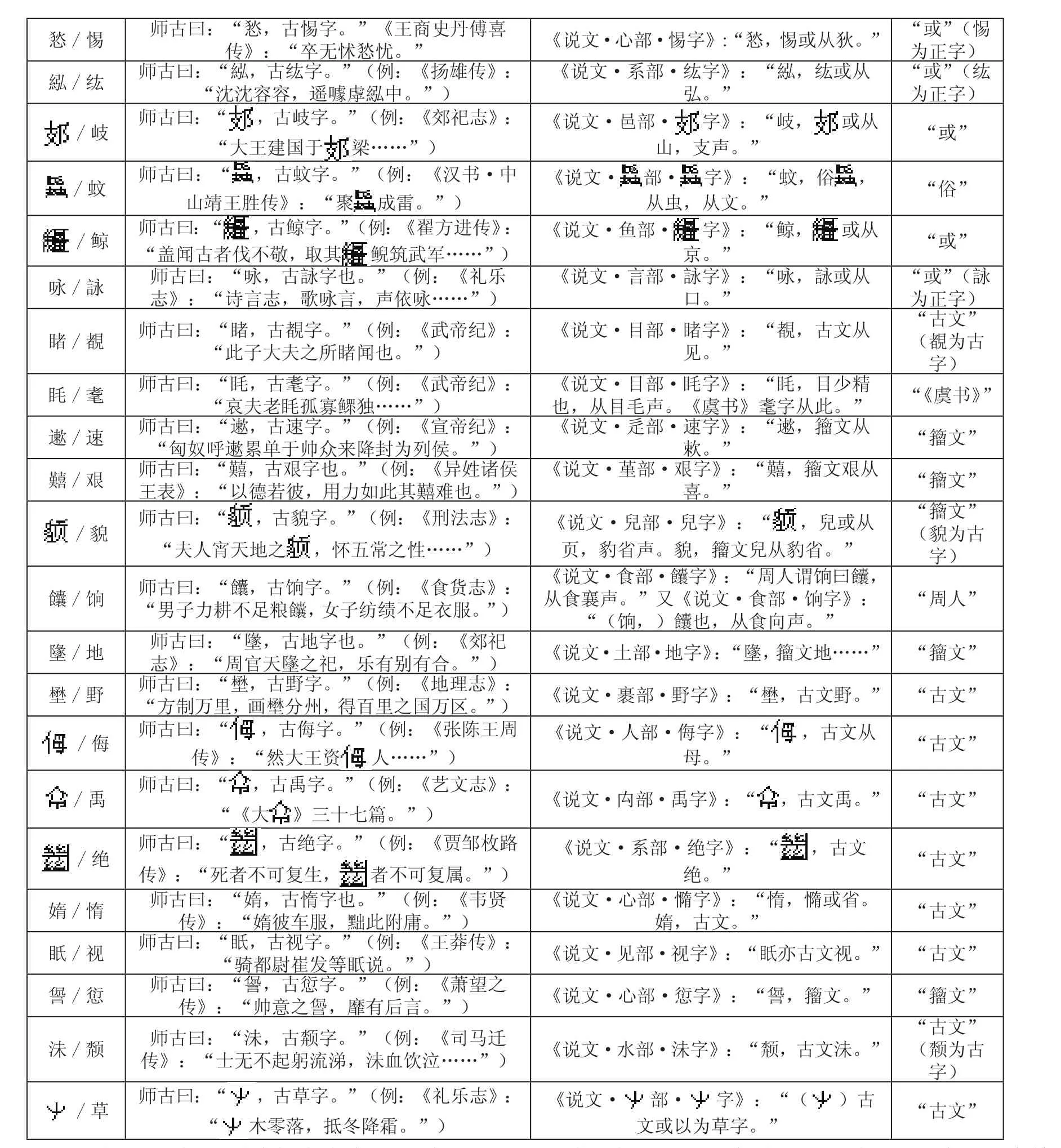

悐/惕师古曰:“悐,古惕字。”《王商史丹傅喜传》:“卒无怵悐忧。”《说文·心部·惕字》:“悐,惕或从狄。”“或”(惕为正字)紭/纮师古曰:“紭,古纮字。”(例:《扬雄传》:“沈沈容容,遥噱虖紭中。”)《说文·系部·纮字》:“紭,纮或从弘。”“或”(纮为正字)/岐师古曰:“,古岐字。”(例:《郊祀志》:“大王建国于梁……”)《说文·邑部·字》:“岐,或从山,支声。”“或”/蚊师古曰:“,古蚊字。”(例:《汉书·中山靖王胜传》:“聚成雷。”)《说文·部·字》:“蚊,俗,从虫,从文。”“俗”/鲸师古曰:“,古鲸字。”(例:《翟方进传》:“盖闻古者伐不敬,取其鲵筑武军……”)《说文·鱼部·字》:“鲸,或从京。”“或”咏/詠师古曰:“咏,古詠字也。”(例:《礼乐志》:“诗言志,歌咏言,声依咏……”)《说文·言部·詠字》:“咏,詠或从口。”“或”(詠为正字)睹/覩师古曰:“睹,古覩字。”(例:《武帝纪》:“此子大夫之所睹闻也。”)《说文·目部·睹字》:“覩,古文从见。”“古文”(覩为古字)眊/耄师古曰:“眊,古耄字。”(例:《武帝纪》:“哀夫老眊孤寡鳏独……”)《说文·目部·眊字》:“眊,目少精也,从目毛声。《虞书》耄字从此。”“《虞书》”遬/速师古曰:“遬,古速字。”(例:《宣帝纪》:“匈奴呼遬累单于帅众来降封为列侯。”)《说文·辵部·速字》:“遬,籀文从欶。”“籀文”囏/艰师古曰:“囏,古艰字也。”(例:《异姓诸侯王表》:“以德若彼,用力如此其囏难也。”)《说文·堇部·艰字》:“囏,籀文艰从喜。”“籀文”/貌师古曰:“,古貌字。”(例:《刑法志》:“夫人宵天地之,怀五常之性……”)《说文·兒部·兒字》:“,兒或从页,豹省声。貌,籀文兒从豹省。”“籀文”(貌为古字)饢/饷师古曰:“饢,古饷字。”(例:《食货志》:“男子力耕不足粮饢,女子纺绩不足衣服。”)《说文·食部·饢字》:“周人谓饷曰饢,从食襄声。”又《说文·食部·饷字》:“(饷,)饢也,从食向声。”“周人”墬/地师古曰:“墬,古地字也。”(例:《郊祀志》:“周官天墬之祀,乐有别有合。”)《说文·土部·地字》:“墬,籀文地……”“籀文”壄/野师古曰:“壄,古野字。”(例:《地理志》:“方制万里,画壄分州,得百里之国万区。”)《说文·裹部·野字》:“壄,古文野。”“古文”/侮师古曰:“,古侮字。”(例:《张陈王周传》:“然大王资人……”)《说文·人部·侮字》:“,古文从母。”“古文”/禹师古曰:“,古禹字。”(例:《艺文志》:“《大》三十七篇。”)《说文·禸部·禹字》:“,古文禹。”“古文”/绝师古曰:“,古绝字。”(例:《贾邹枚路传》:“死者不可复生,者不可复属。”)《说文·系部·绝字》:“,古文绝。”“古文”媠/惰师古曰:“媠,古惰字也。”(例:《韦贤传》:“媠彼车服,黜此附庸。”)《说文·心部·憜字》:“惰,憜或省。媠,古文。”“古文”眂/视师古曰:“眂,古视字。”(例:《王莽传》:“骑都尉崔发等眂说。”)《说文·见部·视字》:“眂亦古文视。”“古文”諐/愆师古曰:“諐,古愆字。”(例:《萧望之传》:“帅意之諐,靡有后言。”)《说文·心部·愆字》:“諐,籀文。”“籀文”沬/颒师古曰:“沬,古颒字。”(例:《司马迁传》:“士无不起躬流涕,沬血饮泣……”)《说文·水部·沬字》:“颒,古文沬。”“古文”(颒为古字)/草师古曰:“,古草字。”(例:《礼乐志》:“木零落,抵冬降霜。”)《说文·部·字》:“()古文或以为草字。”“古文”

对于以上32对颜注所称的古今字,《说文解字》依据它们的对应关系分为两种类型,各为16对:一种是正字与异体字的关系,用“或”字或者“俗”字加以表明;一种是古字与今字的关系,用“古文”、“籀文”等词语予以分辨。值得注意的是,在16对正字和异体字中,除了“悐/惕”、“紭/纮”“咏/詠”3对外,其它13对中的正字和颜注中的古字是相对应的,只是颜注称其为古字,而《说文解字》列之为正字;而16对古字与今字中,除了“睹/覩”、“/貌”、“沬/颒”3对外,其它13对中的古字和颜注中的古字是完全一致的。至于《说文解字》和颜注中不能对应的6对文字的出现,这不排除有后世传抄而出现错误的可能,但它并不能影响对《汉书》用字特点的总结,即在文字选择时,《汉书》注重正字和古字的选用,对于这一点,班固说得非常清楚:“凡《汉书》……函雅故,通古今,正文字,惟学林”[6](第12册卷一百P4271),然而,这种特点在颜师古那里统称为“《汉书》旧文多有古字”[7](第1册《汉书叙例》P2)。因此,严格说来,《汉书》的古字应该指的仅是《说文解字》中论及的这类古今字关系中的古字,而非正字和异体字关系中的正字,因为对于东汉时人来说,正字是朝廷所推广的文字,因此,《汉书》对正字的选用就不能成为“时《汉书》始出,多未能通者”的可能原因之一。

对于《汉书》多用古字的原因,前人在论及时,

往往把《汉书》用字中的正字和古字混为一谈,而以《汉书·叙传》中的“正文字,惟学林”加以证明。如王先谦就引苏舆的言论:“班书多存古字,以视学者,故曰‘正文字’”[8](下册卷一百P1756)。确实,“正文字,惟学林”是《汉书》用字的一种主观意图,但这却是就正字而言,即通过采用正字而非当时出现的其它异体字,来达到规范用字的目的,同时也矫正当时人们用字混乱的风气。而且,《汉书》作为“国史”,它对正字的采用也是符合官方所提倡的用字行为的,如《艺文志》就载有汉兴之时的官方正字法行为:“吏民上书,字或不正,辄举劾”[9](第1册卷三十P1363),范晔《后汉书·安帝纪》则记载东汉安帝在永初四年二月,“诏谒者刘珍及《五经》博士,校定东观《五经》、诸子、传记、百家艺术,整齐脱误,是正文字”[10](第1册卷五P215)。

那么,《汉书》多用古字的原因又是什么呢?具体说来,《汉书》多用古字是和班固自身的学识素养和所拥有的创作条件分不开的。一方面,班固具有深厚的学养及其古文功底,除了其家学渊源影响外,个人表现也是不凡,《后汉书·班固传》说他“年九岁,能属文诵诗赋,及长,遂博贯载籍,九流百家之言,无不穷究。所学无常师,不为章句,举大义而已”[11](第4册卷四十P1230),他又作为东汉的古文经学家,对先秦的古文字比较精通,唐人张怀瓘《书断》称其“工篆,李斯曹喜之法,悉能究之”[12](《书断》P83);另一方面,班固拥有博览典籍的条件,既因受旨入兰台校书而有机会阅览宫庭藏书,又有家族丰富的藏书可以查阅,其伯祖父班斿就曾得到成帝赐以宫藏秘书副本的恩宠。人们对书体的熟悉程度往往影响其书写方式,正是对古文字的精通,班固在书写时就很有可能常融入古文字,加之《汉书》创作时,又有阅览存有古文原典的机会,在对材料的采录时,也有可能选择原典中的古字,这就形成了《汉书》多古字的现象。

三、《汉书》古字现象研究的意义

班固《汉书》多存古字,是与作者的个人文化修养、用字习惯以及创作条件等紧密相关的,并非有意而为。作为“国史”身份的《汉书》,班固在创作时不可能有意地采用时人都不能看懂的古字,或者说,上呈给朝廷的文稿却不能被帝王所识别。《汉书》多存古字现象恰是文字发展变化过程的一种真实再现,文字在发展过程中,有其变化和遗存过程,而人们对文字的认识和使用,同样也有着变化。班固创作《汉书》,主要选用的仍是当时变化了的通行文字,但仍存在不少古字,而这种古字的存在并不影响部分人们对它的认识,如有着较高文化修养的东汉明帝、章帝,而随着时间的推移,即算在不长的时间内,人们对该古字的认识相较于前人,又有着变化,如班固去世后,其妹班昭整理《汉书》文稿时,就有着当时人多不通识的现象。《汉书》多存古字现象得以被人们重视并影响至今,这是与《汉书》本身价值有关的,一是因它“国史”的地位得到朝廷的推崇,二是班固个人杰出的史学和文学才干成就了《汉书》本身的优秀,三是《汉书》的内容和思想适应了人们的生活和心理需求。

值得注意的是,人们在论及《汉书》古字时,常以《史记》多存俗字进行对比,如清人王鸣盛《十七史商榷》中就有“《史记》多俗字,《汉书》多古字”[13]〔第5册卷二十八P238〕专条,韩国学者朴宰雨的《〈史记〉〈汉书〉比较研究》在分析两书“造句用字上之特性”时,认为“《史记》多用俗字,《汉书》喜用古字”[14](P369)。

其实,多古字并非只是《汉书》的特征,因为古代著作在抄录、流传过程中多经改易,已非原貌,这从颜师古校注《汉书》时的情形可窥一斑。他在《汉书叙例》中说:“《汉书》旧文多有古字,解说之后,屡经迁易;后人习读,以意刊改。传写既多,弥更浅俗。今则曲核古本,归其真正。一往难释者,皆从而释之”,这里表明了两层意思:一是当时的《汉书》本子中,多有经后人改易而多俗字的本子;二是颜师古在校注时考核了众多版本,参照旧文,还原了其中的许多古字。又如近代,管雄就曾以《萧望之传》为例把颜注本和伦敦所藏的晋蔡谟本进行比较,发现二者用字多有不同,如蔡谟本作“导民不可不慎也”,颜本“导”作“道”,师古就此字加注:“道读曰导”。[15]

再看《史记》的传播情况,《史记》由司马迁写于西汉武帝之时,于宣帝时由司马迁外孙杨恽祖述其书而得以传播,后又几经褚先生等人的补续,在几经后人的祖述、补续以及传抄等过程中,《史记》也必不免有《汉书》“解说之后,屡经迁易;后人习读,以意刊改。传写既多,弥更浅俗”的经历,因此《史记》旧文多古字的可能性是很大的,故而张守节在其《史记正义·论例》中说:

“《史》、《汉》文字相承已久,若‘悦’字作‘说’,‘闲’字作‘閒’,‘智’字作‘知’,‘汝’字作‘女’,‘早’字作‘蚤’,缘古少字通共用之。《史》、《汉》本有此古字者,乃为好本。”[16](第5册P238)《史记》在成帝时期又是作为朝廷的秘书加以宝藏、不轻易外传的,据《汉书·宣元六王传》记载,成帝时,东平思王刘宇向朝廷上疏求《太史公书》,成帝征求大将军王凤的意见,王凤认为《太史公书》事关朝廷机要:“有战国纵横权谲之谋,汉兴之初谋臣奇策,天官灾异,地形厄塞”[17](第3册卷八十P2478),不适宜赐予诸侯,成帝采纳了王凤的意见,拒绝了刘宇的请求。

然而,班固有机会查阅更接近《史记》原稿(包含副本)的本子,甚或就是原稿。虽然一般认为司马迁《史记》是由杨恽传播的,但不排除朝廷保存有《史记》原稿的可能。司马迁在《史记·太史公自序》中说,他把《史记》“藏之名山,副在京师”[18](第10册卷一百三十P3320),又据《三国志·魏书·王肃传》所载的王肃答魏明帝语:“汉武帝闻其述《史记》,取孝景及己本纪览之,于是大怒,削而投之。于今此两纪有录无书”[19](卷十三P181),则《史记》的原稿除了留存于杨恽家外,也极有可能曾上呈朝廷而得以收藏。再看班固的有利条件:一方面他既是校书郎,职责就是典校秘书,又是受皇帝的旨意而写《汉书》,能够博览朝廷的藏书,就有可能看到朝廷所藏《史记》;另一方面,他还有家藏《史记》副本可供借鉴。据《汉书·叙传》记载,成帝时,班固的伯祖父班斿就曾得到成帝赐予包括《史记》在内的朝廷秘书的副本:“每奏事,斿以选受诏进读群书,上器其能,赐以秘书之副。时书不布,自东平思王以叔父求《太史公》、诸子书,太将军白不许。”[20](第12册卷一百P4203)

这样,尽管《史记》在流传过程中因人们的改易而多俗字,然而班固却有条件看到留存在朝廷的《史记》原稿或副本。因此,对于汉武帝太初以前和《史记》相同的史实,《史记》就是《汉书》创作最直接的材料,这一点对照两书就可以看出。而《汉书》在择取《史记》资料时,完全有可能照抄《史记》文字,包括《史记》本身所具有的古字。这一点可从虽非古今字的“毋”、“无”二字管窥一二:对于楚汉战争时沛公左司马的名字,《史记》记为“曹无伤”,《汉书》则为“曹毋伤”,人的名字是一定的,对于人名,按常理来说,不管是司马迁还是班固,在创作中把人名写错,可能性是很小的,最大的可能有:一种是班固所见《史记》版本本身就是“毋”字,只是《史记》在流传中形成错讹;一种是班固所见的《史记》版本中,已经改“毋”为“无”,班固在《汉书》创作时根据其它史料加以更正,这也更加证明“曹无伤”应为“曹毋伤”,但不管如何,并不能依据《史记》中“无”字而认证《史记》原文就是如此。其实,如果《汉书》古字不经颜师古等人有意存留,也许后人所见到的《汉书》也并非多古字,而和《史记》一样多俗字了。正因为后人所见到的多俗字的《史记》并非是司马迁所作的《史记》原文,而是经后人改易的版本,那么以已非原稿的《史记》文字作为实例,对《史记》、《汉书》文字进行对比研究,得出“《史记》多俗字、《汉书》多古字”的结论是不严谨也不准确的。

(责任编辑 颜健)

A Discussion on the Ancient Words P,henomenonand the Cognition Value of BanGu s HanShu

LI YAN

(Department Of Chinese, Jining University, Qufu 273155,China)

The Ancient Words of BanGu ‘s HanShu refers to the words that is more ancient than the popular words inthe early Eastern Han Dynasty,which is different from those labeled the ancient words in the annotation about HanShuby YanShiGu in the Tang Danasty.The phenomenon of many ancient words in HanShu is the result of BanGu,s profoundancient strength and the convenient reading conditions.Because ancient books are in the process of copying,circulatedby the change,the conclusion that “the ancient word in HanShu is more than those in the ShiJi” based on the comparingabout ShiJi and HanShu not original is not correct.

HanShu; The Ancient Words; The Shape; The Reason; The Cognition Value

I206.2

A

1004—1877(2014)04—011—05

2014-02-10

李艳(1979-),女,湖南长沙人,济宁学院讲师,文学博士,主要研究方向:先秦两汉文学。

济宁学院2013年度人文社会科学预研项目(2013SKYY02)