“二分二至”节气人体红外热像的比较分析❋

2014-02-09李子孺张旭升

陈 锂,李子孺,黄 博,周 翠,张 婷,张旭升

(1.华南师范大学生物光子学研究院,中医药与光子技术国家中医药管理局三级实验室和光子中医学实验室,广州 510631;2.鄂州市生物医药研究所, 湖北 鄂州 436000)

人体红外热像属于功能成像技术,从体表温度分布的角度提供人体的生理病理信息,与中医学所关注的人体“阴阳”、“气血”、“寒热”等都有密切的联系。在中医学舌诊[1]、经络现象观察[2]、药性寒热观察[3]、体质客观化[4]、亚健康[5]、中药疗效评价[6]等多个方面都开展了应用研究。“天人相应”理论认为,人的生命活动规律、生理和病理现象,都受到自然规律的影响和制约。中医学高度重视四时阴阳变化对人体的影响,认为遵循春生、夏长、秋收、冬藏的四时变化规律养生才能健康长寿。深入研究人体红外热像随季节的变化规律,才能使红外热像在中医各领域的应用有更为坚实的基础。

“二分二至”指春分、夏至、秋分、冬至等4个节气,这4个节气既分别位于四季的中段,又是天文学中地球绕太阳公转的4个特殊点。本文对“二分二至”人体红外热像的图像特征进行比较分析,观察人体气血随自然界四时阴阳变化的规律。

1 资料

1.1 受试者

受试者为健康男性青年学生,共有26名健康受试者入选,全部为华南师范大学在校研究生,平均年龄(24.0±3.0)岁,所有受试者均签署知情同意书。

1.2 仪器

本试验所用的红外热像仪为北京贝亿医疗器械有限公司生产的热断层(Thermal Texture Maps, TTM)评估系统(型号为TSI-21),空间分辨率≤3 mrad,温度分辨率0.05 ℃。检测室保持24 ℃~26 ℃,相对湿度<75%。

1.3 气象资料

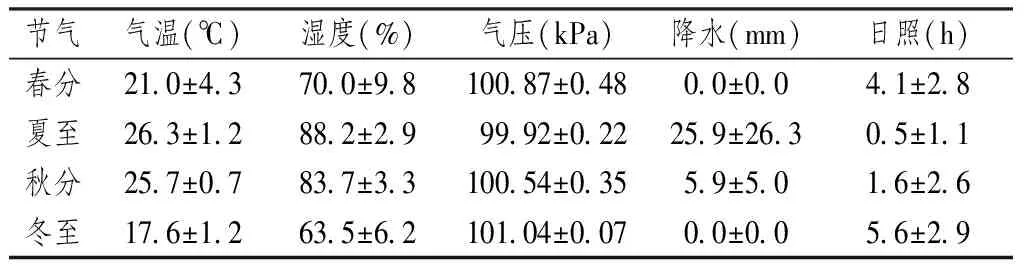

试验开展地区为广州市,属南亚热带海洋性季风气候,高温多雨,长夏无冬。表1显示,2010年3月22~3月25日,6月24~6月27日,9月21~9月24日,12月21~12月24日的广州天气,均为4 d平均值。气象资料由广州萝岗观测站提供。

表1 气象信息

2 方法

2.1 采集时间

图像采集日期为2010年春分附近(3月22~3月25日)、夏至附近(6月24~6月27日)、秋分附近(9月21~9月24日)、冬至附近(12月21~12月24日),采集时间为上午7∶30~9∶30。检测前要求空腹,休息至少30 min。

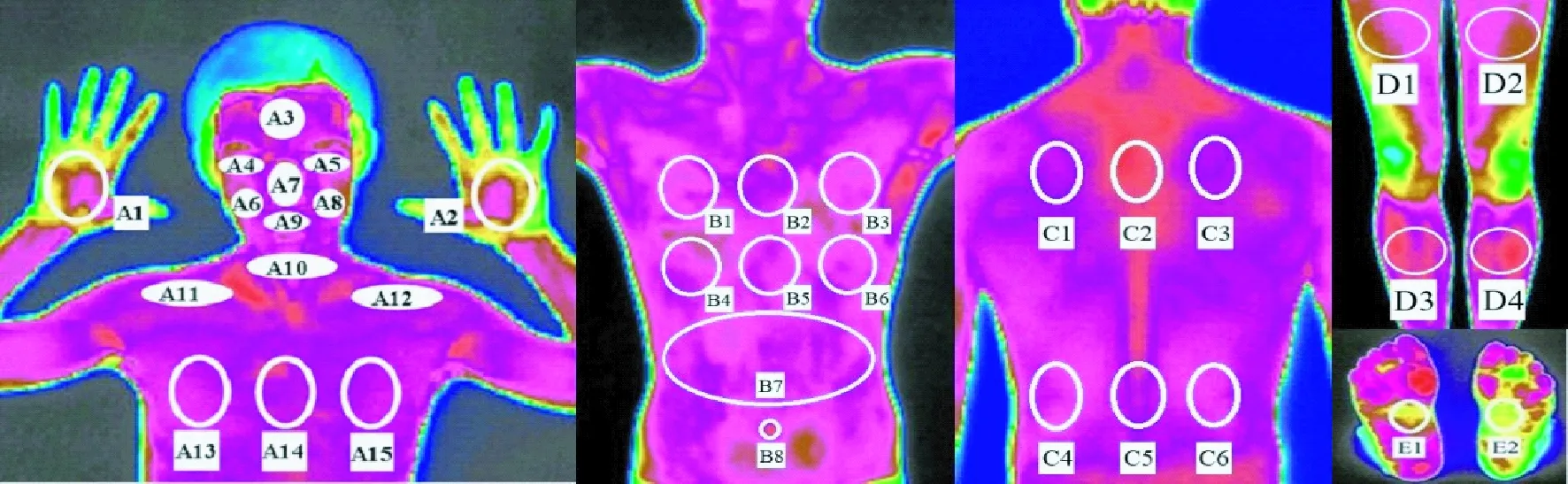

2.2 观察部位

本试验所观察的部位包括人体正面的手心、头面部、喉部、肩下部、胸部(见图1A),人体胸腹部和肚脐(见图1B),人体背部的上、下区域(见图1C),人体下肢的大腿、小腿(见图1D)以及脚心(见图1E)。手心观察部位为整个手掌(右左手记为A1、A2);头面部观察额部中间(A3)、眼部(右左眼记为A4、A5)、脸颊(右左脸记为A6、A8)、鼻子(A7)、嘴唇区(A9)等部位;喉部观察部位为下颌水平线以下至胸骨上切迹以上的颈部正前方区域(A10);肩下部观察部位是左右锁骨上窝偏外侧区域(右左肩记为A11、A12);胸部观察部位是左右胸骨线平第1~3肋区域在体表投影(在图1A右中左三区记为A13、A14、A15,在图1B右中左三区记为B1、B2、B3);腹部观察区包括剑突下的腹上区部位(右中左三区记为B4、B5、B6)以及肋弓下缘水平线以下,肚脐水平线以上的区域(B7);背部的上观察区为胸椎3~5节在体表投影(左中右三区记为C1、C2、C3),背部的下观察区为腰椎2~3节在体表投影(左中右三区记为C4、C5、C6);大腿观察区为大腿正面中部(右左腿记为D1、D2);小腿观察区为小腿正面中部(右左腿记为D3、D4);脚心观察部位为脚弓区域(右左脚记为E1、E2)。

图1 红外热像各个部位的观察区

本试验的图像特征值类型包括温度值与相对温度值,温度值指所观察部位的平均温度(如图1所示),设A1~A15,B1~B8,C1~C6,D1~D4,E1~E2分别为所选共35个区域的平均温度。相对温度值则是2个或多个局部温度值相减的差值。本研究的重点是通过相对温度值来反映人体温度分布的差异,分析人体体表温度的上下平衡、左右平衡、远近平衡(远心端与近心端)以及前后平衡(胸腹部与背部)随季节变化的规律。

2.3 统计学方法

3 结果

试验结束时,共有20人完成了4个节气的图像检测,并纳入数据统计。

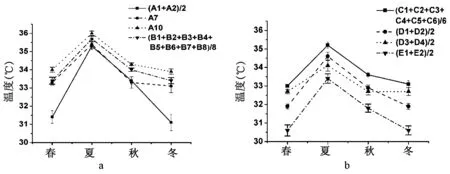

3.1 4个节气点的体表温度比较

体表温度在4个节气点的变化情况如图2所示。虽然检测室温度保持一致,但在4个节气点人体体表温度值却有很大差异。躯干、头颈部位夏至的温度明显高于其他3个节气(差值超过2 ℃),秋分只略高于冬至与春分,冬至与春分则基本相同。四肢部位及手部、脚部、大腿的变化规律基本相同,都是夏至最高,秋分次之,冬至与春分则低很多,且温度的变化幅度较躯干大,如手部的温度夏至比秋分高约2 ℃,秋分比冬至、春分高约2 ℃;小腿则显示出与其他部位不同的规律,夏至比其他节气只高约1 ℃,秋分冬至春分3个节气的温度则基本相同。

图2 4个节气点的人体体表温度

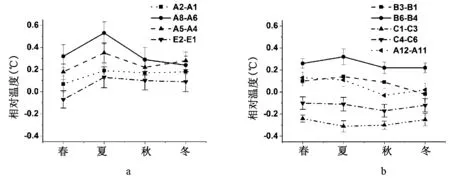

3.2 4个节气点的体表温度平衡性比较

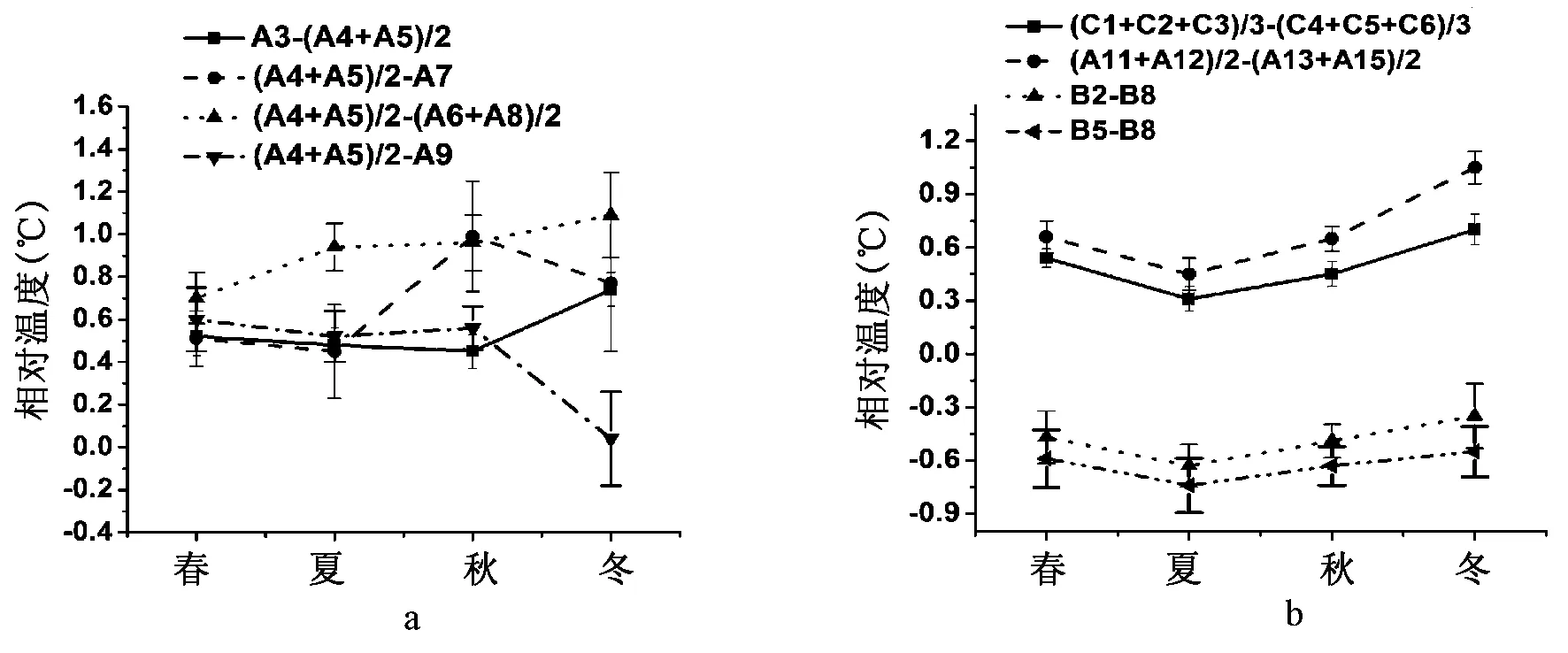

3.2.1 4个节气点的人体左右温度平衡 图3a显示,除春分节气的脚部,所观察的头面部及手脚部位左侧温度都是高于右侧,头面部左右差值比手脚的左右差值大。脸颊与眼睛的左右差值在夏至为高峰:脸颊左右差在夏至超过0.5 ℃,与秋分比较差异有统计学意义(P<0.05),与冬至比较差异有统计学意义(P<0.01);眼睛左右差在夏至超过0.3 ℃,与春分比较差异有统计学意义(P<0.01)。手与脚的左右差值显示出基本一致的规律,即春分差值最低,另外3个节气基本相同,其中手部、脚部左右差值在春分与夏至均差异无统计学意义。

图3b显示,人体胸腹部与背部的左右差值呈相反状态,胸部与上腹部左侧温度高于右侧,而背部左侧温度低于右侧。上腹部与上背部的左右失衡较大,差值约0.3 ℃。肩下部左右差值在秋分最低,与春分比较差异有统计学意义(P<0.01),与夏至比较差异有统计学意义(P<0.05)。

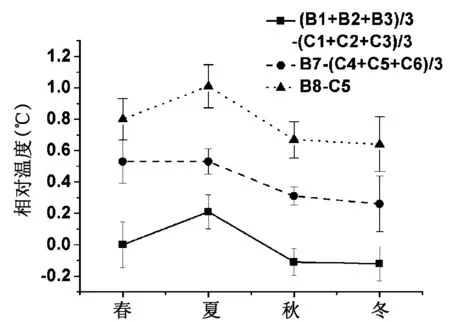

3.2.2 4个节气点的人体上下温度平衡 图4a显示,头面部各部位在4个节气点的变化。额部相对于眼部,冬至温度明显高于其他3个节气(P<0.05)。脸颊相对于眼部,春分节气温度最高,与夏至比较差异无统计学意义(P=0.055),与秋分、冬至比较差异有统计学意义(P<0.05)。鼻部相对于眼部,秋分温度最低,与夏至比较差异有统计学意义(P<0.05)。嘴唇相对于眼部,冬至温度明显高于其他3个节气(P<0.05)。

图3 4个节气点的人体左右温度平衡

图4 4个节气点的人体上下温度平衡

图4b显示,冬至节气时,人体躯干部位的上下温度差值高于其他3个节气,其中背部在冬至与夏至的上下差值比较差异有统计学意义(P<0.01),胸部与脐上腹部在冬至与夏至的差值比较差异有统计学意义(P<0.05),胸部与脐在冬至与夏至的差值比较差异无统计学意义(P=0.053),肩下与胸部在冬至的差值与其他3个节气比较差异有统计学意义(P<0.01)。

3.2.3 4个节气点的人体前后温度平衡 人体前后的温度平衡是指胸腹部与背部的温度平衡性。图5显示,胸部与上背部的温度基本相同,而脐上腹部平均温度高于下背部约0.4 ℃。人体前后温度差值在夏至最高,秋分冬至基本相同为最低值,变化幅度将近0.4 ℃。其中,胸部与上背部的温度差在夏至的数值与秋分、冬至的数值比较均差异有统计学意义(P<0.01),脐上腹部与下背部温度差在夏至的数值与秋分数值比较差异有统计学意义(P=0.011),脐与命门的温度差在夏至的数值与秋分比较差异有统计学意义(P<0.01),与冬至比较差异有统计学意义(P<0.05)。

图5 4个节气点的人体前后温度平衡

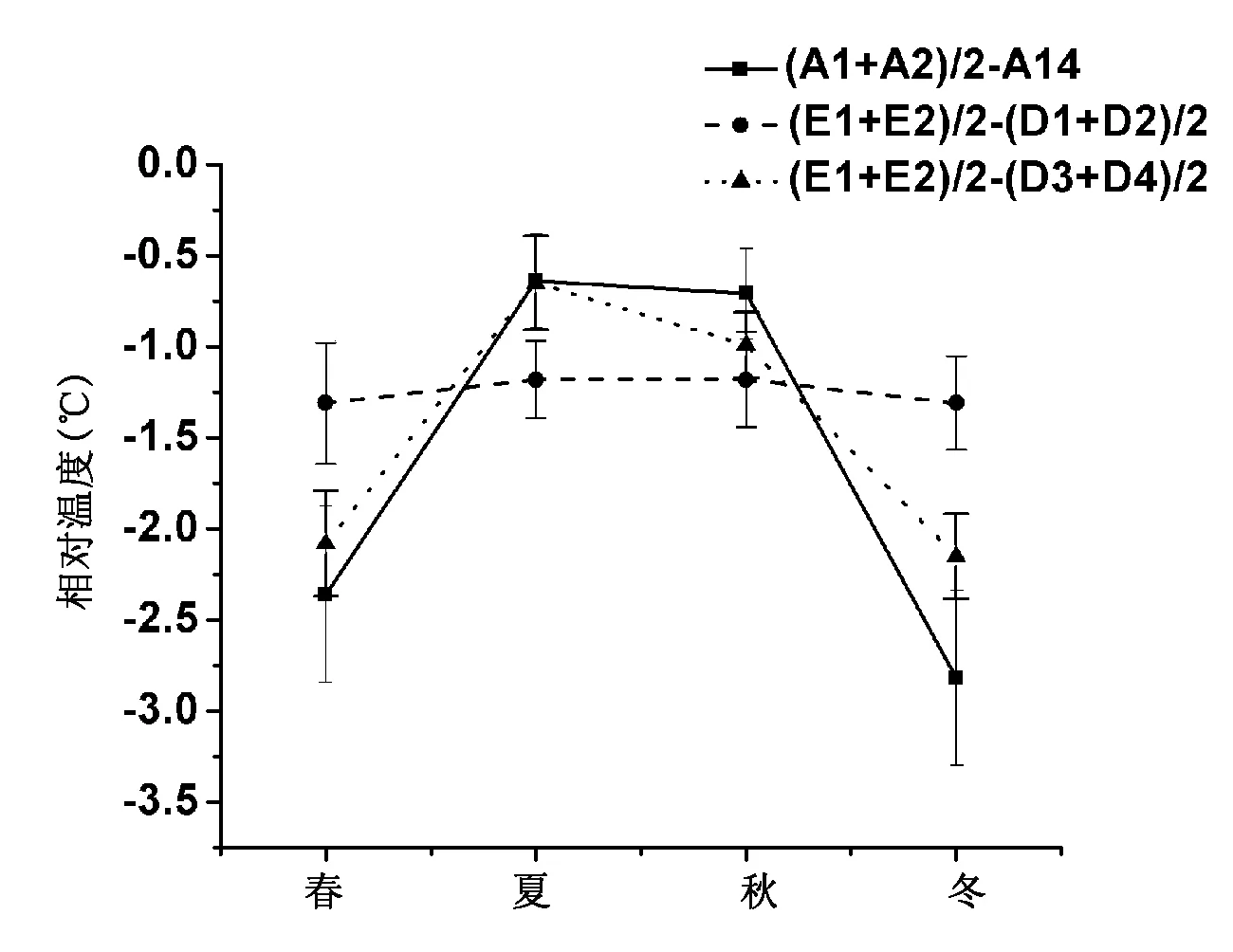

3.2.4 4个节气点的人体远近温度平衡 人体远近的温度平衡是指远心端与近心端的温度平衡性。远心端的温度一般低于近心端。图6显示,手部与胸部的温度差值在夏至、秋分约为-0.7 ℃,而在春分约为-2.4 ℃,冬至则约-2.8 ℃,夏至与春分、冬至的数值比较均差异有统计学意义(P<0.01)。脚部与小腿的温度差值变化规律与手部与胸部温度差值变化规律基本相似,夏至与春分、冬至的数值比较差异有统计学意义(P<0.01)。以上的远近温度平衡变化规律与4个节气的气温变化规律较为相似,即夏至与秋分数值高且相近,春分次之,冬至最低。但脚部与大腿的温度差值变化规律则与上2个差值规律完全不同,该差值在4个节气点的大小基本相同,约为-1.2 ℃。

图6 4个节气点的人体远近温度平衡

4 讨论

实验数据表明,人体红外热像呈现出与四时变化相应的规律。人体的体表温度在夏至明显高于其他3个节气,冬至为温度低谷。由于人们对红外图像的视觉感受对应为各部位之间的相对温度差异,且综合各部位的相对温度差异才能从整体角度把握人体的信息,因此除分析体表温度,本研究重点分析了人体各种相对温度,包括左右、上下、前后、远近等平衡变化规律。如上下平衡分析,胸腹部以及背部的上下温度差,都显示了基本一致的变化规律,即夏至最低,冬至最高,春分与秋分位于二者之间;头面部的上下平衡分析则显示各部位在4个节气中的特点,脸颊部位在春分时相对温度较其他节气高,鼻子秋分时相对温度较其他节气低,额头与嘴唇冬至时相对温度较其他节气高。

四时变化与气象因素(气温、湿度等)都会影响人体红外热像。在各观察指标中,只有远近平衡(手部与胸部温度差值、脚部与小腿的温度差值)显示出与气温基本一致的变化规律。本实验在广州开展,夏至与秋分的平均气温相差很小。而且这2个节气点都恰好有雨,空气湿度也基本相同,秋分未能显现出“秋燥”的特点,故夏至与秋分2个节气点的气象因素基本相同。但从阴阳消长变化的角度来分析,夏至是自然界阳气最盛之时,秋分则是自然界阳气从盛转衰而达到的阴阳平衡点。红外热像数据显示,在这2个节气点,人体体表的温度以及上下、前后温度平衡性都有很大差异,如鼻部的相对温度秋分明显低于夏至,这说明即使处于相同的气象条件,人体阴阳气血分布也会因自然界四时变化而不同。以往的研究发现,在同一季节内人体红外热像会随气象因素变化[7]。本实验则显示,季节因素对人体红外热像的影响是独立于气象因素的。

虽然检测室的温度保持一致,但是人体红外热像却显示出不同的节气变化特点,说明人体受节气变化的影响是内在深刻的,不会因检测期间的温度条件而完全消失改变。这就提示我们,利用红外热像进行人体实验一定要注意季节的影响,否则可能会造成图像分析的错误。

红外热像能客观、敏感地显示人体随四时变化的规律,在中医研究领域有重要的应用价值。研究中所发现的人体红外热像随四时变化的规律,与中医阴阳理论、藏象理论、中医体质的对应关系,还有待于结合中医药临床实践进行深入探讨。本研究在广州开展,“二分二至”节气在不同气候区域人群的变化规律有何异同,也是今后值得深入研究的问题。

[1] 诸凯,魏璠,何坚,等. 不同人群舌红外热象观察及动物舌血液灌注率测定[J]. 中医杂志,2004,45(1):49-50.

[2] 胡翔龙,许金森,汪培清,等. 人体体表循经红外辐射轨迹形成机理的初步探讨[J]. 红外与毫米波学报, 2003, 22(3): 175-180.

[3] 朱明,李宇航,林亭秀,等. 关于中药寒热药性试验的红外成像观测[J]. 中国体视学与图像分析,2007,12(1):53-58.

[4] 厚磊,李洪娟,许俊琴,等. 兼夹体质与上热下寒的相关性研究[J].中医杂志, 2011, 52(16): 1396-1397.

[5] 余葱葱,赵星,张成明,等. 亚健康态颈部疲劳与颈椎病的红外图谱温度特征比较[J]. 激光与红外,2010,40(12):1333-1335.

[6] 李子孺, 张旭升. 生益胶囊对中老年红外热像平衡特征的影响[J]. 世界中医药杂志, 2009, 4(2): 67-70.

[7] 李子孺, 张旭升, 林钢, 等. 人体红外热像随时间变化现象的初步研究[J]. 世界中医药杂志, 2009, 4(5): 250-253.