基于师承与家传的古代中医药学人才培养模式❋

2014-02-09翟华强张小娟张华敏王燕平

翟华强,张小娟,张华敏,王燕平

(1.北京中医药大学中药学院,北京 100102;2.北京师范大学资源生态与中药资源研究所,北京 100875;3.中国中医科学院中医药信息研究所,北京 100700; 4.中国中医科学院中医临床基础医学研究所,北京 100700)

中医药学教育有师徒传承、家传、自学、院校传承等教育模式,其中师承和家传是古代中医药学教育的2种主要模式。本文以举例的方式分别探讨了师徒传承和家传的人才培养模式。

1 师徒传承

早在传说的三皇五帝时期,就有了中医药学知识传授的相关记载。晋·皇甫谧在《帝王世纪》记载:“岐伯,皇帝时臣也。帝使伯尝味草木,典主医药经方,《本草》、《素问》之书咸出焉。”岐伯不仅是皇帝时期的大臣,而且是传授黄帝医药知识的老师[1]。同时期的雷公、桐君对药物很有研究,《路史》就有“黄帝咨于岐、雷而《内经》作”的记载。

及至西汉,“太仓公者……姓淳于氏,名意……少而喜医方术。高后八年,更受师同郡元里公乘阳庆。庆年七十余,无子,使意尽去其故方,更悉以禁方予之,传黄帝、扁鹊之脉书……及药论,甚精。受之三年,为人治病,决死生多验”[2]。淳于意先后拜师于公孙光、公乘阳庆,向他们学习医学知识,其师不仅传之禁方、脉书,而且将药论相关的知识也传授给他,最后终成一代医家。经年后,淳于意在教授其弟子时论及:“臣意教以案法逆顺,论药法,定五味及和剂汤法。”史记记载其弟子共有宋邑、冯信、唐安、高期、王禹、杜信6人。公孙光、公乘阳庆→淳于意→宋邑、冯信、唐安、高期、王禹、杜信。

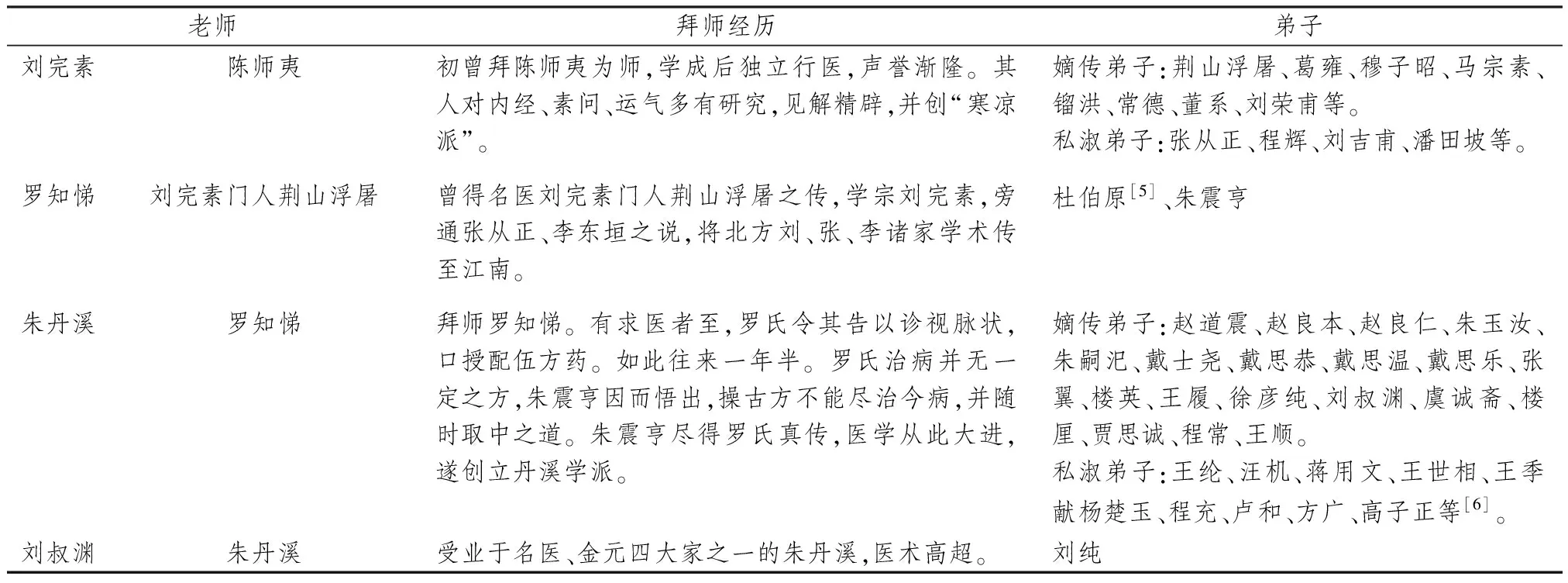

医术作为一门技艺,师徒传承的不断发展,其传承性使之产生了许多的医学门派,春秋战国时期就有“医门”之称。《庄子·人间世》言:“夫子曰:治国去之,乱国就之,医门多疾。[3]”因而历史上很多中医学派的形成就是依靠这种教育模式,如刘完素→罗知悌→朱丹溪→刘叔渊的河间学派,张元素→李杲→王好古、罗天益的易水学派等。同时,许多脍炙人口的师徒佳话也流传至今,如张从正带门人四处游历,在游历的同时向门人传授医术、讲明奥义;叶天士从十七师,集众美而成名等[4]。

师徒传承在择师、选徒及教学方面皆有一定的模式。师父对徒弟的选择和考察都是十分严格的。明·徐一夔《始丰稿》中记载:“(程恒)其后游于五湖,有葛先生者,以医鸣,其术甚神。先生已人疾,死可立起,五湖间人称为神医。君闻而喜曰:‘是真吾师也。’乃营绍介为先生容。先生不许曰:‘吾术不以与庸夫,君弗为!’沮一日,躬执蛰币诣先生门下求见,以刺通。先生素傲院,不即出见,稍揽衣起,从户隙窥君。见君神采哗然,曰:‘非庸夫也,是能昌吾道者。’遂出见,尽以其术授君。[7]”这是选徒时对其“才性”的考察,即是考察其是否有学医药的天赋。随着中医药的发展,师选徒不仅考察“才性”,也考察“德性”。《备急千金要方·大医精诚》中说:“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦……如此可为苍生大医,反此则是含灵巨贼。[8]”而《医非人人可学论》中也记载:“故医者能正其心术,虽学不足,犹不至于害人。”

随着师徒传承模式的不断发展,择师也逐渐变得重要起来。葛洪在《抱朴子·内》中写到:“承师问道,不得其人,委去则迟迟子有获,守之则终己竟无所成。虚费事妨功,后虽痛悔亦不及已。”又言“前世不忘今之良鉴也,汤武染身伊吕,其兴勃然,辛癸染乎推崇,其亡忽焉,朋友师傅尤宜精简,必收寒素德行之士。以清苦自立。以不群见惮者,其经术如仲舒桓荣者,强自若龚遂王吉者。能朝夕讲论忠孝之至道。正为证存亡之轨迹,以洗灌垢涅,闲邪矫枉,宜必抑情遵宪,法人德训者矣。[9]”

表1 河间学派师徒传承表

师徒传承中,教学非常重视因材施教,如淳于意就给不同的学生安排了不同的课程和学时:教宋邑“五诊”,历时岁余;教姬北王太医高期、王禹“经脉高下及奇络结,当论俞所居及气当上下出入,邪逆顺,以宜;携石、定贬灸”,类似于后世的经络、腧穴、刺灸课程,历时岁余;教冯信等“案法逆顺,论药法,定五味,及和剂汤法”,主要是药物、方剂治疗的理论和方法;教杜信“上下经脉、五诊”,历时2年有余[10]。

2 家传

“农之子常为农”,“工之子常为工”,亦有“子承父业”的说法,以致形成“族有世业”的情况[11]。《史记》记载:“楼护字君卿,齐人。父世医也,护少随父为医长安,出入贵戚家。护诵医经、本草、方术数十万言,长者咸爱重之。[2]”楼护家族世代行医,其父去长安行医,护送的书籍中就有本草类著作。这说明世医传承时药学知识也是十分看中的。

著名的《本草经集注》作者陶弘景就是世医出身,虽然各种史书记载均言陶氏的医药学知识并不是来自其父亲而是自学,但因其从小就生活在医药学知识浓郁的氛围之下,耳濡目染对中医药的兴趣就产生了。同样是世医出生的唐慎微和李时珍,长大以后的医药学成就也非同凡响。

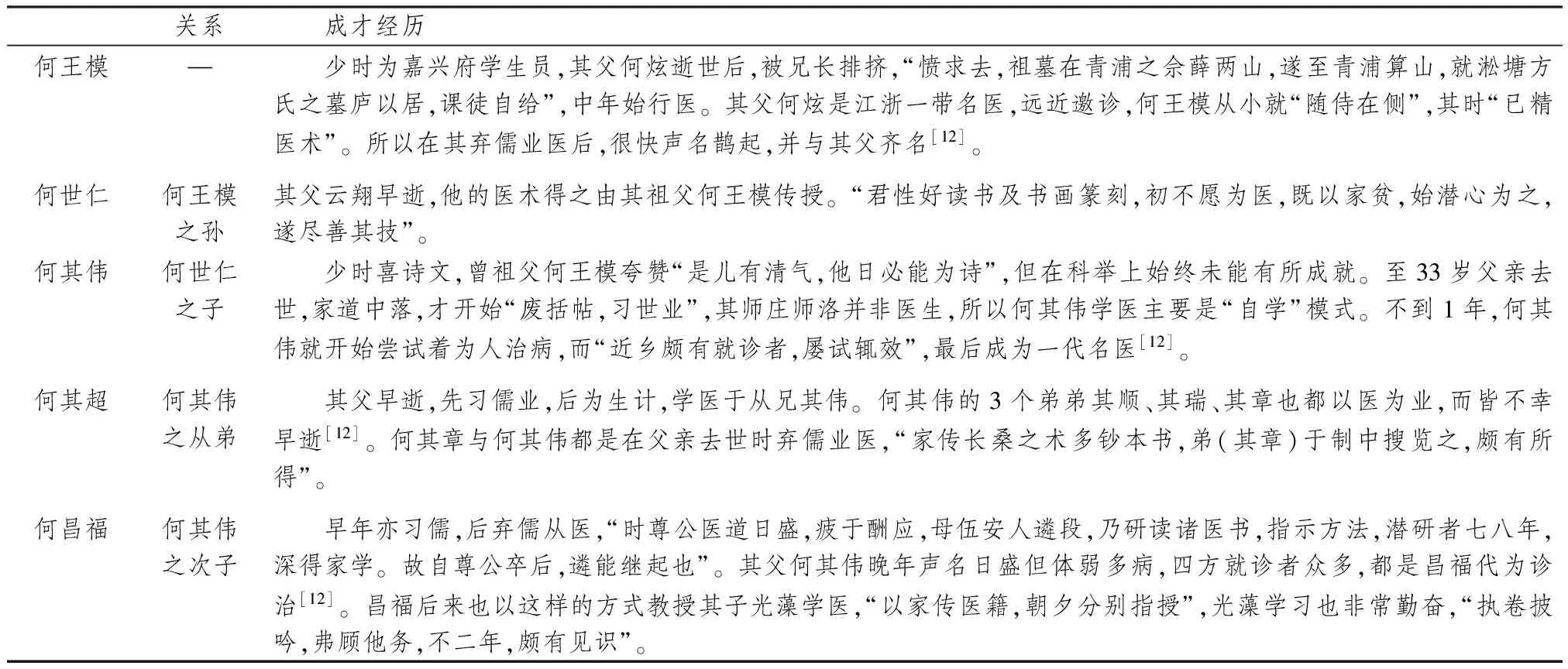

最为著名的世医家族之一的江南何氏家族,其家族成员即使并未从小学医,但因身处医药学文化浓郁的环境中,潜移默化,打下了一定的医学基础,同时身边随时有长辈指导点疑,最终均成为一代名医。

表2 江南何氏世医家族成员成才表

同样,除医师外,药工、药农和药商一类人,其知识的传承也大部分都是家传。药工掌握中医药的炮制技术,药农掌握中医药的栽培和采收等知识,而药商则擅长中医药的贮藏和保管。但因古代药工、药农社会地位低下,文化水平不高,收入勉强可以养家糊口,他们掌握的药学知识是其谋生的基础。如《茅亭客话》记载:“华阳邑村民段九者,常入山野中,采枸杞根茎货之,有年矣。[13]”采药、卖药就是段九的谋生手段。所以,其掌握的知识作为家传技能

是较少向外传的,即使收徒,也是人际关系较为密切,收徒的结果是对自己有利的情况下才会进行的。即使药商收入较高,但士农工商的阶级压迫,社会地位处于最底层,也较少有人会向药商拜师。有句老话“教会徒弟,饿死师父”流传甚广,师徒传承时,师父总是把最关键的技艺保密,一代传一代,最后大部分就失传了。而家传则没有这种顾虑,人们常说“家传绝学”,说明了家传的优势。

在对中医的学习过程中,常伴随着中药的学习。《宋会要辑稿·崇儒》载:“医之治病,必在于药。今之所用,皆取于市廛,据凭辅户,真伪难分。今来太医局欲依唐典,近城置药园种莳,其医学生员亦当赴诸园辨认诸药。[14]”传统中医药学具有传承性、实践性和相关性等特点,这决定了师承和家传在教育时必须注重理论、实践和临床的结合。中医药栽培、采收、加工、炮制和贮存等知识的掌握,不仅需要理论的知识更需要丰富的实践经验。同时,临床用药时不仅需要中医药的性能功效等基本理论知识,也需要大量的临床用药实践。所以,理论知识通常是在老师或家长的指点下,通过自学不断积累起来的;而实践及临床经验也是在长辈的带领下,反复将药学知识运用于实际和临床工作中。最终掌握根据不同的病证做出不同的处理,用什么药以及怎样合理用药;掌握药材的栽培采收时节及相关技能;掌握药材的鉴定及炮制技术以及掌握药材的贮藏保管等知识,最终培养出专业的中医药学人才。

3 小结

师承教育和家传教育是中医药学人才培养的2种主要模式。师徒传承以门派的方式进行传承,如刘完素→罗知悌→朱丹溪→刘叔渊的河间学派;在传承时选徒、择师以及教学皆有规定,选徒考察才性及德性,择师则需经术强者,而教学时需因材施教。家传则以家族为单位进行传承,其成员从小身处于医药学文化浓郁的氛围中,再加上长辈的言传身教,家族丰富的藏书秘方等,最终医术大成。就如世代行医的江南何氏家族,其成员代代皆是名医。

中医药传承历史悠久,师承和家传为主要模式,2种模式培养了一代代的中医药人才,为人民的健康作出了重大贡献;中医药人才使中医药得以传承下来,并在传承中不断发展。

[1] 王振国.中国古代医学教育与考试制度研究[M].济南:齐鲁书社,2006:10-11.

[2] 汉·司马迁.史记[M]. 香港:中华书局,1959.

[3] 战国·庄子.庄子选译[M]. 北京:北京理工大学出版社,2009.

[4] 李磊,陈仕杰. 论中医师承教育研究进展[J].中医药管理杂志,2009,17(10):894-899.

[5] 长青.罗知悌[J].山西中医,1993(6):48.

[6] 刘时觉.朱丹溪弟子续考[J].医古文知识,2000(2):25-29.

[7] 明·徐一夔.始丰稿[M]. 杭州:浙江古籍出版社,2008.

[8] 唐·孙思邈.备急千金要方[M].北京:中国医药科技出版社,2011.

[9] 晋·葛洪.抱朴子[M]. 上海:上海古籍出版社,1990.

[10] 林亭秀,李宇航. 古代中医学术传承与学派学说关系探析[J].中医教育,2008,27(5):47-51.

[11] 李德峰.中国古代医学教育体制研究[D].兰州:兰州大学,2006.

[12] 王敏.世医家族与民间医疗:江南何氏个案研究[D].山东:山东师范大学,2012.

[13] 宋·黄修复.茅亭客话.宋元笔记小说大观[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[14] 清·徐松(辑):宋会要辑稿[M]. 香港:中华书局,1957.