武陵山片区重要农业文化遗产保护状况的思考

2014-02-06孙志国殷瑰姣戴光忠

孙志国,殷瑰姣,田 敏,戴光忠,桑 霞

(1.湖北科技学院特产与遗产研究院,湖北咸宁 437100;2.湖北科技学院鄂南文化研究中心,湖北咸宁437100;3.湖北省富硒产业研究院,湖北武汉 430022;4.湖北省第2地质大队,湖北恩施 445000)

武陵山片区重要农业文化遗产保护状况的思考

孙志国1,2,3,4,殷瑰姣1,田 敏1,戴光忠3,4,桑 霞1

(1.湖北科技学院特产与遗产研究院,湖北咸宁 437100;2.湖北科技学院鄂南文化研究中心,湖北咸宁437100;3.湖北省富硒产业研究院,湖北武汉 430022;4.湖北省第2地质大队,湖北恩施 445000)

武陵山片区为国家扶贫攻坚主战场,有丰富的农业文化遗产资源。介绍该片区重要农业文化遗产,分析其重要农业文化遗产保护状况与利用对策,并提出相应建议。

传统农业系统;重要农业文化遗产;武陵山片区

1972年11月16日,联合国教科文组织通过了《保护世界文化和自然遗产公约》[1]。该公约中的“文化遗产”,实际上是物质文化遗产[2],是指从历史、艺术或科学角度看,具有突出的普遍价值的建筑物、碑雕和碑画、具有考古性质成分或结构、铭文、窟洞以及联合体;从历史、艺术或科学角度看,在建筑式样、分布均匀或与环境景色结合方面具有突出的普遍价值的单立或连接的建筑群;从历史、审美、人种学或人类学角度看,具有突出的普遍价值的人类工程或自然与人联合工程以及考古地址等地方[1]。

基于《保护世界文化和自然遗产公约》的《世界遗产名录》,有形世界遗产分为自然遗产[3]、文化遗产、自然与文化双重遗产、文化景观[4]。

世界物质遗产中,农业文化遗产曾经被忽视,被列具有农业文化特征的项目还很少[1],难以起到对目前世界各地由于环境变化和经济发展而造成的农业文化遗产的保护。因此,为保护和支援世界农业文化遗产系统,2002年联合国粮农组织等,共同发起一项旨在保护具有全球重要意义的传统农业系统项目---全球重要农业文化遗产[5-7]。

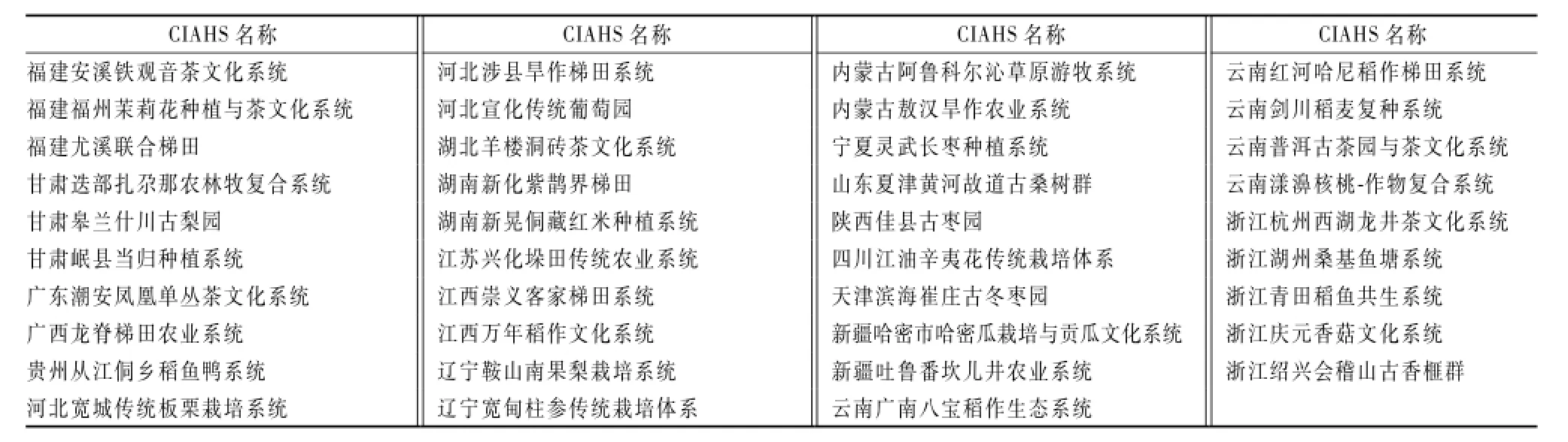

为了发掘农业文化遗产,传承中华农耕文明,农业部于2012年启动了中国重要农业文化遗产发掘工作,于2013年、2014年分2批认定了39项中国重要农业文化遗产,并开始了第3批中国重要农业文化遗产评选工作,出台了《中国重要农业文化遗产管理办法(试行)》,建立了政府主导、多方参与、分级管理的农业文化遗产管理体制。

武陵山片区,包括湖北、湖南、重庆、贵州4省市交界地区的71个县(市、区),集革命老区、民族地区和贫困地区于一体,是跨省交界面大、少数民族聚集多、贫困人口分布广的连片特困地区,为国家扶贫攻坚主战场[8-10],有丰富的农业文化遗产资源[11-13]。

重要农业文化遗产的挖掘、保护、传承和利用工作,是贯彻落实党的十八大提出的“建设优秀传统文化传承体系,弘扬中华优秀传统文化”的重要举措,对弘扬中华农业文化,增强国民对民族文化的认同感、自豪感,促进农业可持续发展具有重要意义。把重要农业文化遗产作为丰富休闲农业的重要历史文化资源和景观资源来开发利用,能够增强产业发展后劲,带动遗产地农民就业增收,可以实现在发掘中保护,在利用中传承。

1 全球重要农业文化遗产

联合国粮食及农业组织(FAO)将全球重要农业文化遗产(GIAHS)定义为:农村与其所处环境长期协同进化和动态适应下所形成的独特的土地利用系统和农业景观,这种系统与景观具有丰富的生物多样性,而且可以满足当地社会经济与文化发展的需要,有利于促进区域可持续发展[5]。显然,GIAHS主要是有形的,属物质文化遗产[2]。

与一般的物质遗产和非物质遗产不同,GIAHS是一种新的世界遗产类型,更加关注具重要意义的传统农业系统或景观,是活态的农业文化遗产形式。其目的是建立全球重要农业文化遗产及其有关的景观、生物多样性、知识和文化保护体系,并得到认可与保护,使之成为可持续管理的基础。

按照定义及粮农组织所制定的标准,典型的GIAHS包括7类:以水稻为基础的农业系统;以玉米为基础的农业系统;以芋头和块根作物为基础的农业系统;游牧与半游牧系统;独特的灌溉和水土资源管理系统;复杂的多层庭园系统;狩猎-采集系统。

GIAHS项目应包括5个主要关键的资源禀赋、产品与服务以及该系统的其他特征:生物多样性和生态系统功能;景观和水土资源管理特征;食物与生计安全性;社会组织与文化(包括为农业生态管理的常规机构,为资源获得和利益分享的标准安排,价值体系,礼仪);知识体系与农民技术(包括技术,相关的价值体系,知识传播,语言和口头传统,艺术,哲学,世界观);系统提供的其他产品与服务(包括生态系统服务功能、气候适应性和其他具有全球重要性或特殊特征的环境效益等,如人类学/历史价值或对政治稳定的贡献)。

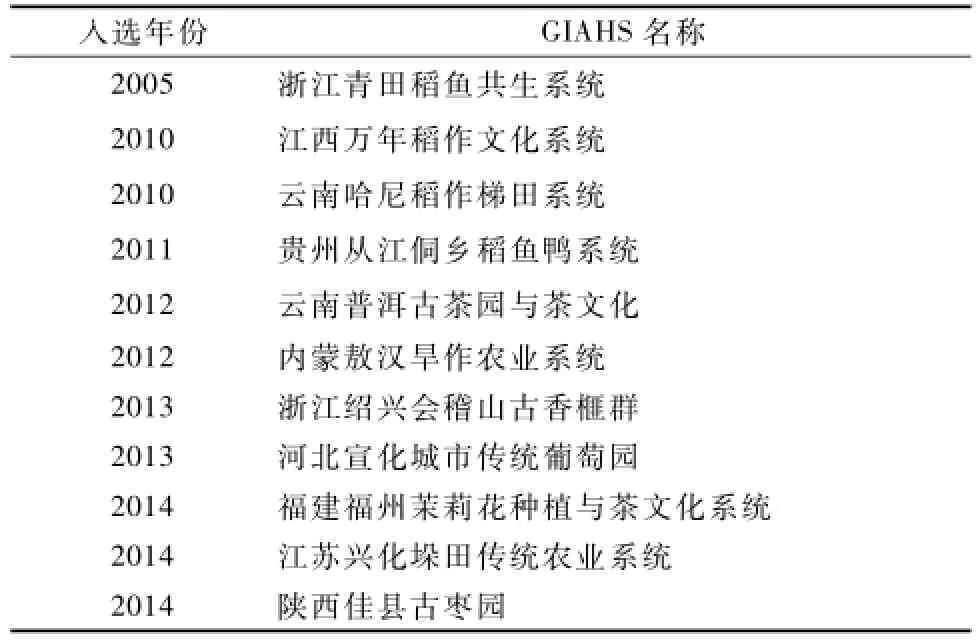

我国是最早响应并积极参加全球重要农业文化遗产项目的国家之一。2005年浙江青田稻鱼共生系统成为首批GIAHS保护试点。迄今为止,全世界共有13个国家31项农业文化遗产被评选为GIAHS。我国是入选数量最多的国家,共有11项(表1)。

2 中国重要农业文化遗产

中国重要农业文化遗产(CIAHS),是指人类与其所处环境长期协同发展中,创造并传承至今的独特的农业生产系统,这些系统具有丰富的农业生物多样性、传统知识与技术体系和独特的生态与文化景观等,对我国农业文化传承、农业可持续发展和农业功能拓展具有重要的科学价值和实践意义。CIAHS应在活态性、适应性、复合性、战略性、多功能性和濒危性方面有显著特征,具有悠久的历史渊源、独特的农业产品,丰富的生物资源,完善的知识技术体系,较高的美学和文化价值,以及较强的示范带动能力。

我国为世界上第1个开展国家级农业文化遗产评选与保护的国家,现有39项CIAHS(表2),其中包括已经入选GIAHS的11个中国项目。主要分布于福建、甘肃、广东、广西、贵州、河北、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、山东、陕西、四川、天津、新疆、云南、浙江等20个省市自治区,涉及稻作文化、茶文化、果品文化、中药文化、桑蚕文化、游牧文化、灌溉文化等传统农林牧副渔业系统。

表1 我国的全球重要农业文化遗产名录

表2 中国重要农业文化遗产名录

3 武陵山片区重要农业文化遗产

武陵山片区目前没有GIAHS,有2项CIAHS(湖南新化紫鹊界梯田、湖南新晃侗藏红米种植系统)。湖北恩施玉露侗乡茶文化系统、湖北恩施板桥党参种植系统等农业文化遗产发掘工作有待加强。

3.1 湖南新化紫鹊界梯田

新化紫鹊界梯田,为国家农产品地理标志紫鹊界贡米的核心原产地,位于湖南省新化县水车镇,涉及13个行政村,属雪峰山余脉的奉家山地段,总面积1.74万hm2,核心区域面积0.14万hm2,享有梯田王国之美誉,被批准为国家级风景名胜区、国家自然与文化双遗产、国家水利景区和国家4A级旅游景区。

该项CIAHS始于秦汉,盛于宋明,至今已有2 000余年历史,是苗、瑶、侗、汉等多民族历代先民共同创造的劳动成果,是南方稻作文化与苗瑶山地渔猎文化交融糅合的历史遗存。紫鹊界梯田依靠森林植被、土壤和田埂综合形成自然的储水保水系统,凭借神奇独特的基岩裂隙孔隙水源,构成堪称人类水利工程史上奇迹的纯天然自流灌溉工程[14-15]。该梯田系统具有可持续利用的灾害防御机制,发挥了稻田“隐形水库”的集雨功能,趋利避害;分级截流分散蓄水,实现了区域内水资源的重新分配;传统耕作维护了梯田结构[16]。潺潺流水,四季不绝,久旱不竭,洪涝无忧,山有多高,水有多高,田就有多高,堪称伟大的水田工程。历史上有“天下大乱,此地无忧;天下大旱,此地有收”之说。

然而,紫鹊界梯田内原有的稻作文化系统,正面临着被破坏的危险,挖掘、保护、传承工作势在必行。紫鹊界贡米,尚未实施国家质量监督检验检疫总局的地理标志产品保护、尚未注册国家工商总局的地理标志商标。

3.2 湖南新晃侗藏红米种植系统

新晃侗藏红米种植系统是新晃侗乡数千年来农耕文明的历史传承。红米稻种更是珍贵的、难得的物种资源。千百年来,侗藏红米凭着独特的人文地理环境和栽培习俗,在杂交水稻发祥地湖南怀化的新晃侗乡得以保存下来。侗藏红米不仅是侗家人的食粮,更是侗家人崇尚自然的精神支柱,被侗家人视为神米,与巫傩文化、祭祀文化、生育文化、歌舞文化、节庆文化等侗民俗文化有着密切的联系。

新晃侗藏红米种植系统体现了生态农业和循环农业的理念。山上封山育林,山下引水灌溉,林稻相间,相辅相成。水旱轮作的种植制度,既丰富了农作物的种植结构,又改善了土壤的营养成分。种植系统与养鱼养鸭系统的有机结合,无形中建立了一套良性循环的农业生态体系。

该项CIAHS有8 000年的历史传承。在现代农业技术影响越来越大的今天,保留丰富的稻种资源不仅对丰富我国稻类遗传资源、稻作生产、品种改良、稻作科学研究及生态安全有着积极的作用,也是解决人类未来粮食安全的物质保证。

侗藏红米有米粒红而不艳、清秀细长,米饭粗而不糙、含有浓郁的豆味清香等特点,该红米胚芽和红色表皮中的硒、钙、磷和蛋白质比泰国香米分别高出1.065倍,2.6倍,5.36倍,1.075倍;硒、钙和蛋白质比三安有机米分别高出3.26倍,2.85倍,1.105倍[17],还富含B1,B2,B6等多种维生素和18种人体必需的氨基酸,综合营养价值远胜过泰国香米。

然而,由于认识不足、政策缺失、农村劳动力锐减,加之受城镇化与工业化的冲击及优质杂交水稻的全面推广,化肥、农药等现代农业技术的大量使用等因素影响,侗藏红米种植系统的传承与发展面临着很大挑战。新晃侗藏红米,尚未实施地理标志知识产权保护。

3.3 湖北恩施玉露侗乡茶文化系统

恩施玉露侗乡茶文化系统,主要位于恩施土家族苗族自治州恩施市芭蕉侗族乡。该民族乡为国家地理标志恩施玉露的核心原产地,享有全国优美乡镇、中国名茶之乡、中国民间文化艺术之乡等美誉,辖17个村,1个社区居委会,其中,戽口村被国家住建部命名为中国美丽宜居村庄示范。湖北茶叶10大名乡名镇的芭蕉侗族乡,2013年茶叶总面积达到0.59万hm2,投产面积0.53万hm2,总产量6 347 t。

该项农业文化遗产有近0.67万hm2生态茶园景观、极富内涵的恩施玉露茶文化和侗族民间文化、少数民族特色村寨等。恩施玉露,为国家地理标志产品、国家地理标志商标,1965年被评为“中国10大名茶”,2009年被评为“湖北省第1历史名茶”,是我国保留下来的为数不多的一种蒸青绿茶,其制作工艺及所用工具相当古老,与陆羽《茶经》所载十分相似[18-19]。

然而,恩施玉露侗乡茶文化系统这种重要农业文化遗产的挖掘、保护、传承和利用工作,尚未得到应有的重视。恩施玉露尚未登记农产品地理标志。

3.4 湖北恩施板桥党参种植系统

恩施板桥党参种植系统,主要位于恩施土家族苗族自治州恩施市板桥镇。该镇辖4村1社区,享有“中国板党之乡”等美誉,其海拔1 300~2 000m区域,为国家地理标志板桥党参的核心原产地[20]。年采挖533 hm2,年产量1 000 t。恩施市每年都在此举办中国板党节。

板桥党参为国家地理标志产品、国家地理标志商标,是中药材著名品种,列中国4大名党之首[21],以质高、量大和独特的药用、滋补功能而闻名遐迩,堪称中华一绝,1981年7月被正式命名为中国板党,1992年被评为全国名优产品。板桥板党条直且长,头小,身粗,尾细,分枝少,狮子头,泥鳅尾,皮皱,糙米色,菊花心,糖质软,嚼之无渣,尤以干后不返糖而利于长期保存。

板桥党参最早为野生,相传14世纪时(明洪武年间),有王氏兄弟2人上山挖党参,然后到邻近的奉节出售,被巫山大昌镇的江西帮同昌洋药号收购,通过精细加工装箱后,顺长江水路运到汉口、九江、上海等地销售。板桥党参由野生转为栽培始于清代。19世纪初(清嘉庆年间)《施南府志》载:“板桥嵩坝百余家,大半药师兼药户,刀砍火种笑人忙,抛却农书翻药谱,雪后点种子匀排,云叶燕时芽渐吐,自然蔓长与藤抽,三年不用占晴雨”。详细记述了当时板桥党参由野生转为广泛栽种,成为中国党参传统道地产区的情况。

然而,恩施板桥党参种植系统这种重要农业文化遗产的挖掘、保护、传承和利用工作,尚未得到应有的重视。板桥党参尚未登记农产品地理标志。

4 武陵山片区重要农业文化遗产保护和利用对策

4.1 收集与整理各种农业文化遗产,发掘中国重要农业文化遗产

收集与整理武陵山片区各种农业文化遗产,尤其是农业民俗、传统农业耕作技术与经验、传统农业生产工具、传统农业生产制度、传统农耕信仰、当地特有农作物品种、名优特产传统加工工艺等,重点调查与稻作文化、茶文化、果品文化、中药文化、桑蚕文化、游牧文化、灌溉文化等相关传统农林牧副渔业系统,积极向农业部申报湖北恩施玉露侗乡茶文化系统、湖北恩施板桥党参种植系统、湖南芷江侗乡稻鸭系统、湖南安化黑茶文化系统、贵州沙子空心李种植系统、贵州梵净山翠峰茶文化系统、贵州湄潭遵义红茶文化系统、重庆秀油文化系统等为CIAHS。

4.2 申报全球重要农业文化遗产与世界文化景观

制定该片区重要农业文化遗产保护和发展规划,借鉴我国11个GIAHS的经验,重点申报湖南新化紫鹊界梯田、湖南安化黑茶文化系统、湖北恩施玉露侗乡茶文化系统等为GIAHS;加强农业景观建设,重点申报湖南新化紫鹊界梯田、湖北恩施玉露侗乡茶文化系统等为世界文化景观。

4.3 加强地理标志知识产权保护,建立区域公用品牌

加强武陵山片区重要农业文化系统中传统名优特产的人文因素与自然因素研究,对这些特产实施地理标志产品保护,注册国家工商总局的地理标志商标,登记农业部的农产品地理标志,利用地理标志知识产权保护制度,建立区域公用品牌,加强传统名优特产品牌化发展。

4.4 保护农业生物遗传资源这种农业知识产权,恢复生物多样性

保护该片区农业生物遗传资源的农业知识产权,重建传统农业生态系统,恢复生物多样性。

4.5 保护农业传统知识,传承传统农耕文化

收集与整理武陵山片区农业传统知识,对重要的农业传统知识,实施非物质文化遗产保护与知识产权保护,加强农业传统知识的教育,结合中国传统村落保护、全国少数民族特色村寨保护等,传承重要农业文化系统中的传统农耕文化。

4.6 采用基于循环农业视角下的农旅双链模式,发展休闲农业

调查该片区重要传统农业文化系统中的旅游吸引物,评价农业文化遗产地旅游发展潜力,打造全国农业旅游示范点与全国特色景观旅游名镇名村,采用基于循环农业视角下的农旅双链模式,发展休闲农业,增加当地农民收入。

[1] 孙克勤.世界文化与自然遗产概论[M].2版.北京:中国地质大学出版社,2012.

[2] 孙志国,黄莉敏,熊晚珍,等.湖北物质文化遗产资源保护研究[J].江西农业学报,2012,24(1):195-199.

[3] 孙志国,刘之杨,钟儒刚,等.武陵山片区自然遗产资源的保护与生态旅游开发[J].江西农业学报,2012,24(11):169-172.

[4] 单霁翔.走进文化景观遗产的世界[M].天津:天津大学出版社,2010.

[5] 闵庆文.农业文化遗产保护的多方参与机制[M].北京:中国环境科学出版社,2006.

[6] 徐旺生,闵庆文.农业文化遗产与“三农”[M].北京:中国环境科学出版社,2008.

[7] 闵庆文,刘某承.农业文化遗产及其动态保护探索(5)[M].北京:中国环境科学出版社,2013.

[8] 孙志国,钟儒刚,刘之杨,等.武陵山片区中国名牌农产品与农业品牌化探讨[J].浙江农业科学,2013(2):218-221.

[9] 孙志国,刘之杨,钟儒刚,等.武陵山片区中国特产之乡与农业生态旅游的发展[J].浙江农业科学,2012,(12):1732-1735.

[10] 孙志国,钟儒刚,刘之杨,等.武陵山片区特产资源的地理标志保护与特色产业扶贫对策[J].山东农业科学,2012,44(12):119-124.

[11] 孙志国,钟儒刚,刘之杨,等.武陵山片区非物质文化遗产的保护与文化产业发展[J].江西农业学报,2012,24(10):160-165.

[12] 孙志国,钟儒刚,刘之杨,等.武陵山片区物质文化遗产资源的保护与文化旅游开发[J].江西农业学报,2012,24(12):170-174.

[13] 孙志国,钟儒刚,刘之杨,等.武陵山片区少数民族非物质文化遗产的保护与传承[J].重庆与世界:学术版,2012(9):10-15.

[14] 许文盛,尤伟,李亚龙,等.紫鹊界梯田原生态自流灌溉的环境因素探析[J].长江科学院院报,2011,28(10):69-74.

[15] 许志方,聂芳容,张硕辅,等.湖南紫鹊界梯田自流灌溉体系[J].中国农村水利水电,2006(4):73-74,77.

[16] 甘德欣,龙岳林,黄璜,等.山地梯田景观的灾害防御机制与效益分析:以紫鹊界梯田为例[J].自然灾害学报,2006,15(6):106-108.

[17] 彭宏高,彭凤华.开发侗藏红米潜力大[J].湖南农业,2010(12):9.

[18] 孙志国,王树婷,钟学斌,等.历史名茶恩施玉露的地理标志知识产权保护[J].现代农业科技,2011(1):20-22.

[19] 孙志国,王树婷,钟学斌,等.历史名茶恩施玉露的文化遗产保护研究[J].安徽农学通报,2011,17(1):161-163,174.

[20] 孙志国,杨春艳,定光平,等.板桥党参的地理标志特征研究[J].山东农业科学,2012,44(11):81-83,102.

[21] 孙志国,陈志,程东来,等.党参道地药材资源的国家地理标志产品保护[J].中草药,2010,41(2):320-323.

(责任编辑:张才德)

F 329

A

0528-9017(2014)11-1757-04

文献著录格式:孙志国,殷瑰姣,田敏,等.武陵山片区重要农业文化遗产保护状况的思考[J].浙江农业科学,2014(11):1757-1761.

2014-08-18

教育部人文社会科学研究规划基金项目(11YJA850019);湖北省社会科学基金项目(2013111)

孙志国(1963-),男,湖北监利人,教授,博士,主要从事特产与文化遗产研究工作。E-mail:coralsun@sina.com。