水稻纵卷叶螟、褐飞虱协调用药防治试验

2014-02-06曹奎荣李建群钟雪明朱金良孙祥良

曹奎荣,李建群,钟雪明,朱金良,孙祥良,*

(1.嘉兴市农业科学研究院,浙江嘉兴 314016;2.平湖市植保土肥技术推广站,浙江平湖 314200;3.嘉兴市农业经济局,浙江嘉兴 314050)

水稻纵卷叶螟、褐飞虱协调用药防治试验

曹奎荣1,李建群2,钟雪明3,朱金良3,孙祥良1,*

(1.嘉兴市农业科学研究院,浙江嘉兴 314016;2.平湖市植保土肥技术推广站,浙江平湖 314200;3.嘉兴市农业经济局,浙江嘉兴 314050)

通过在对稻纵卷叶螟用药进行防治时,配合施用对褐飞虱有控制作用的防治药剂,进行全程用药2次的协调用药防治稻纵卷叶螟和褐飞虱试验。结果发现,与4次用药的传统防治区比较,协调防治区前期田间卷叶花白比较明显,但后期田间症状无差异,产量差异不显著。表明在一定条件下协调防治可在不明显影响产量的基础上减少农药用量,做到纵卷叶螟和褐飞虱的协调治理。

稻纵卷叶螟;褐飞虱;协调防治

水稻纵卷叶螟、褐飞虱是水稻上最为主要的迁飞性害虫[1-2]。稻纵卷叶螟为害水稻叶片,幼虫啃食水稻叶片上表皮及叶肉,直接影响水稻生长发育和灌浆结实,造成产量损失[1,3]。而褐飞虱则主要在水稻基部为害,吸取稻株的汁液[4]。生产中,通常对这2种害虫分别用药进行防治。为了控制其危害,农户随意增加用药频次,防治次数和用药量都很大,不仅增加了劳动强度和用药成本,还会造成田间环境污染[3,5]。

由于这两种害虫混发,有时大发生期重叠,因此本试验在以稻纵卷叶螟为主要防治对象的,同时对褐飞虱进行兼治,以减少用药频次、提高防治效率[3]。为明确在生产上可以同时控制这两种害虫为害的适宜药剂组合,作者在2012年进行了探索,现将有关试验结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 材料

试验在嘉兴市农科院试验园区进行,试验田为单季晚稻直播田,水稻品种为秀水134,6月10日播种。

供试药剂共12种:24%氰氟虫腙悬浮剂(巴斯夫(中国)有限公司),24%噻呋酰胺悬浮剂(日本日产化学工业株式会社),25%吡呀酮可湿性粉剂(江苏安邦电化有限公司),40%氯虫苯甲酰胺·噻虫嗪水分散粒剂(瑞士先正达作物保护有限公司),25%吡蚜酮·毒死蜱可湿性粉剂(南京南农农药科技发展有限公司),3%阿维·氟铃脲乳油(江苏省苏科农化有限责任公司),10%阿维·氟虫双酰胺悬浮剂(德国拜耳作物科学公司),37%噻嗪酮悬浮剂(江苏常隆农化有限公司),5%井冈霉素水剂(江苏绿叶农化有限公司),10%己唑醇乳油(连云港立本农药化工有限公司),33%阿维抑食肼可湿性粉剂(南京惠宇农化有限公司),48%乐斯苯乳油(美国陶氏公司)。

1.2 处理设计

试验设3种处理,分别为协调防治,传统防治和不用药对照。大区试验,大区面积333 m2,不设重复。协调防治用药2次,8月7日第1次用药,667 m2用量24%氰氟虫腙悬浮剂20 m L+24%噻呋酰胺悬浮剂20 m L+25%吡呀酮可湿性粉剂30 g,防治纵卷叶螟兼褐飞虱、纹枯病;9月12日第2次用药,40%氯虫苯甲酰胺·噻虫嗪水分散粒剂10 g+24%噻呋酰胺穗悬浮剂20 m L,防治褐飞虱兼纵卷叶螟。传统防治用药4次,7月18日第1次用药,667 m2用量25%吡蚜酮·毒死蜱可湿性粉剂45 g+3%阿维·氟铃脲乳油80 g,防治纵卷叶螟;8月16日第2次用药,10%阿维·氟虫双酰胺悬浮剂30 m L+37%噻嗪酮悬浮剂50 m L+5%井冈霉素水剂300 m L+10%己唑醇乳油40 m L,防治纵卷叶螟兼褐飞虱;9月11日第3次用药,25%吡蚜酮可湿性粉剂30 g+33%阿维抑食肼可湿性粉剂50 g+5%井冈霉素水剂300 m L,防治褐飞虱兼纵卷叶螟;9月26日第4次用药,25%吡蚜酮可湿性粉剂30 g+48%乐斯苯乳油80 m L,防治褐飞虱兼纵卷叶螟。

每次施药均采用PB16喷雾器喷雾,667 m2药液用量为45 kg。

1.3 调查项目及方法

稻纵卷叶螟调查。7月21日、8月19日分别对不同处理区的田间稻苗卷叶情况进行调查,每大区调查20点,每点0.11 m2,每样点水稻株数按45株计、每株按4张叶片(8月19日调查时按5张叶片)计,折算成单位面积叶片数。摘除每个样点的卷叶,带回实验室统计虫量、计算虫苞率。

褐飞虱虫量调查。于褐飞虱主害代若虫稳定期调查(9月28日),每处理各调查3个小区,每小区调查10个点,0.11 m2,记录每个调查点虫量,折合成单位面积虫量。

产量和千粒重测定。水稻成熟收获时,每大区取1 m2进行产量测定。千粒重测定时,每大区随机抽取30穗带回实验室考种,计算千粒重。

2 结果与分析

2.1 稻纵卷叶螟

表1表明,传统防治区4(2)代稻纵卷叶螟虫量和虫苞率都低于协调防治区和对照区,并达到显著水平。协调防治区虫量、虫苞率与对照区处于同一水平,表明减少前期用药明显造成4(2)代纵卷叶螟危害。

在8月19日对5(3)代的防治效果调查,目测看,传统防治区和协调防治区卷叶情况无明显差别。表1表明,虫苞率和虫口数量防治区均显著低于对照区;协调防治区略高于传统防治区,但差异不显著

2.2 褐飞虱

表1表明,协调防治和传统防治均有效地控制了褐飞虱主害代虫量,与对照区虫量差异显著。协调防治区与传统防治防区虫量基本相同,差异不显著,对水稻基本未造成危害。

表1 不同防治处理对稻纵卷叶螟和褐飞虱的防治效果

2.3 产量

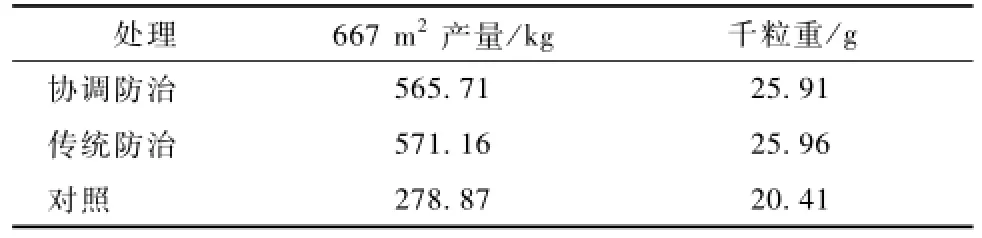

表2表明,协调防治区667 m2水稻产量565.71 kg,传统防治区为571.16 kg,2个处理间产量差异不显著。传统防治区水稻千粒重略高于协调防治区,两者之间的差异也不显著。

表2 不同防治处理对水稻产量和千粒重的影响

3 小结与讨论

本试验通过农药混配协调施用,减少了稻纵卷叶螟的化学防治次数,并发挥了对褐飞虱的兼治作用。从试验结果看,协调用药区前期田间稻纵卷叶螟危害较严重,卷叶率显著高于传统防治区。但从整个生育期来看,协调防治并未影响植株的补偿能力,后期田间危害无明显差异,减少农药用量并未明显降低产量。

由于对稻纵卷叶螟发生时期做出了准确预测,且发生峰次比较整齐,因此本试验协调用药区全程仅用药2次就能有效控制其为害,同时控制了田间褐飞虱和纹枯病的为害。这种防治策略一定要以准确的病虫测报为基础,且虫害发生整齐时才可以执行协调用药策略。反之,当田间不同病虫发生混乱,同一害虫不同虫态或代次严重交叠时,需要根据田间实际情况调整用药策略,以更好地控制田间危害。

农药协调减量使用后,放弃了稻纵卷叶螟早期代次的防治,造成水稻生长前期田间卷叶症状明显,农户担心造成严重产量损失,因此不太会接受协调用药的防治策略,推广这种防治技术会遇到阻力。为了提高推广效率,提高技术覆盖面,一定要做好示范工作。

参考文献:

[1] 周国辉,凌炎,龙丽萍,等.不同杀虫剂对稻纵卷叶螟的毒性研究[J].中国农学通报,2012,28(6):202-206.

[2] 陈利英,姚士桐,金周浩,等.6种药剂对稻纵卷叶螟的防效及其天敌的影响[J].浙江农业科学,2012(5):692-693,697.

[3] 卢亭君,覃燕光,黄树生,等.三种不同药剂组合对稻纵卷叶螟及褐飞虱的控制效果[J].广西农业学报,2011, 26(4):19-20.

[4] 赵敏,张国忠,吴传伟,等.防治稻纵卷叶螟试验药剂对稻飞虱兼治效果研究[J].浙江农业科学,2009(1):155-157.

[5] 周勇,马爱东,张新兵,等.几种药剂防治水稻五(3)代纵卷叶螟药效试验[J].江苏农业科学,2010(2):128-129.

(责任编辑:张才德)

435.112

B

0528-9017(2014)11-1730-02

文献著录格式:曹奎荣,李建群,钟雪明,等.水稻纵卷叶螟、褐飞虱协调用药防治试验[J].浙江农业科学,2014(11):1730-1732.

2014-08-15

嘉兴市重点科研项目(2011AZ1023);嘉兴市科技成果转化项目(2013BZ26006)

曹奎荣(1979-),男,甘肃清水人,农艺师,研究方向为农作物有害生物治理。E-mail:ckr1112@163.com。

孙祥良。