推陈出新 适度暗示 能力突出解法多样 教学引领——2013年中考成都卷第25题亮点分析

2014-02-01四川省四川大学附属中学刘成龙张勤玲杨巧华

☉四川省四川大学附属中学 刘成龙 张勤玲 杨巧华

推陈出新 适度暗示 能力突出解法多样 教学引领

——2013年中考成都卷第25题亮点分析

一、试题回放

☉四川省四川大学附属中学 刘成龙 张勤玲 杨巧华

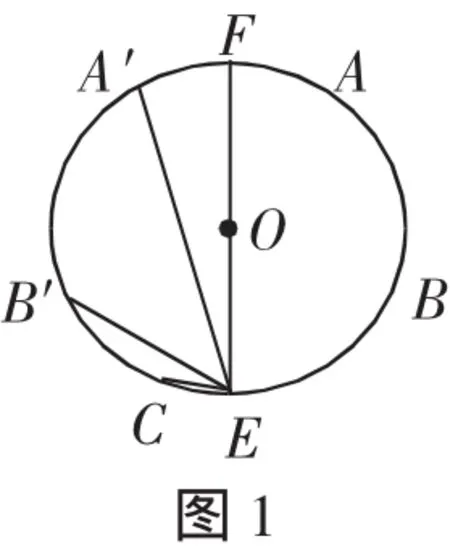

试题 (2013年中考成都卷第25题)如图1,A、B、C为⊙O上相邻的三个n等分点,AB=BC,点E在弧BC上,EF为⊙O的直径,将⊙O沿EF折叠,使点A与A′重合,连接EB′、EC、EA′.设EB′=b,EC=c,EA′=p.现探究b、c、p三者的数量关系:发现当n=3时,p=b+c.请继续探究b、c、p三者的数量关系:当n=4时,p=_______________;当n=12时,p=____________.

二、亮点分析

亮点1:推陈出新

命题者将正多边形(正三角形、正方形、正12边形乃至正n边形)这一熟悉情景以圆周上的等分点形式展示给学生一个全新、公平的问题.直接以圆周上的等分点为背景的试题在中考试卷、模拟试卷和复习资料中几乎没有涉及,学生缺少应对的经验,这使得试题情景新颖,具有一定的创新性,起到了推陈出新的效果.平常的“模式化引领”和“模式化训练”使大多数考生面对试题时,因“始料不及”而“茫然”,这无疑是对“记题型,背套路,重解题方法,轻数学本质”的应试教育观念的一次严峻挑战.

亮点2:适度暗示

命题者在试题命制中,适度设置暗示,既不失压轴题应有的区分度,又体现了对考生的关怀.

暗示1:命题者通过直径EF引出了圆周上A、B、C的对称点A′、B′、C′,以及EB′=b、EC=c、EA′=p,使得试题叙述冗长,不简洁(事实上,试题可以简洁叙述为:“A、B、C为⊙O上相邻的三个n等分点,AB=BC,点E在弧BC上,连接EB、EC、EA.设EB=b,EC=c,EA=p”).笔者猜测这是命题者故意而为之,目的是适度暗示:①暗示考生解答时可以从直径所对的圆周角为90°考虑;②暗示考生解答时可以从对称点的角度寻找解答思路.

暗示2:“现探究b、c、p三者的数量关系:发现当n=3时,p=b+c”这一句话可以从两个角度解读:①解答问题的起点是n=3,要先探究n=3时的情形;②p=b+c展示的是一条线段等于两条线段的和,于是在方法上暗示考生考虑用截长、补短法.

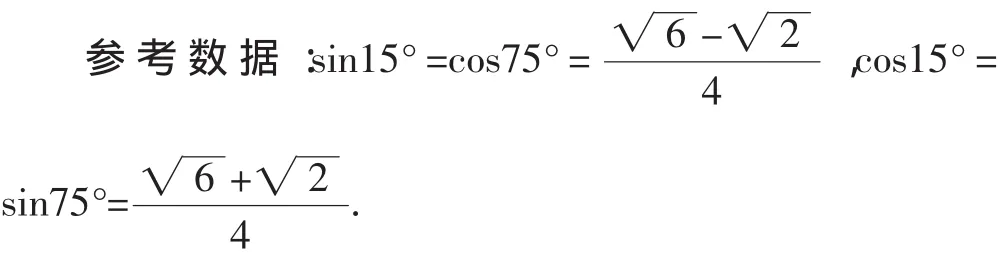

暗示3:命题者在参考数据中给出了15°角的正、余弦值,考生可以这样思考:15°角刚好是n=12时相邻两个点间弧所对的圆周角,给出其三角函数值,表明p、b、c与其三角函数值有一定关联,自然暗示n=3、n=4时相邻两个点间弧分别所对的圆周角60°、45°的三角函数值与p、b、c相关.

亮点3:突出能力

“能力立意”是近年成都中考B卷压轴题的命题原则.该试题展示了一个全新的问题,具有较大的思维空间,体现了主动探究的精神,呈现出研究性学习的特点,突出了对多种能力的考查,有效地甄别了学生的潜质.

(1)猜想的能力.

猜想是发现、获取知识的重要方法,也是探索问题解决方法的重要手段.正如牛顿所说:“没有大胆的猜想,就没有伟大的发现”.该试题给我们的第一感觉是一道找规律题,整个试题充满着猜想的味道,而破解该题的关键源于大胆的猜想.

(2)探究的能力.

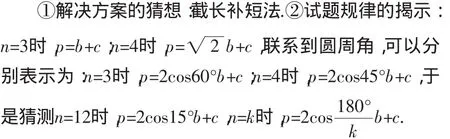

“标准”指出数学探究指学生围绕某个数学问题,自主探究、学习的过程.华罗庚教授说:“复杂的问题要善于‘退’,足够地‘退’,退到最原始而不失重要性的地方.”该试题呈现探究性学习的特点,解答时先退回到问题解决的逻辑起点:n=3时,p=b+c.怎样得到p=b+c的呢?怎样用n=3的解决方案解决n=4、n=12呢?这涉及数学探究,基本的手段是“特殊到一般”,具体方法有以下几种.

方法1:最直接的办法——度量.

度量往往是探究的最直接手段.标准作图,用刻度尺量线段的长度,然后猜测p、b、c间的关系,具体是:n=3时,取E为弧BC的中点,于是A与F重合,此时容易得出p= b+c.有了此经验后,对于n=4,取E为弧BC的中点,EF⊥BC,度量线段长度,在误差忽略的情形下结合45°角,可以大致猜出p=b+c.至于n=12,此法失效.

方法2:在度量的基础上改进一下——计算.

基于方法1中的图形,可知:当n=3时,b=c=r,EF=p=2r,可得p=b+c;当n=4时,b=c,通过计算得p=b+b,联想到n=3时p、b、c的形式,可猜测p=b+c,当然这仅仅是一种猜测,有冒险的成分,需要验证,但从某种意义上讲为证明提供了方向.

方法3:在计算的基础上提升——证明.

证明中运用的方法是截长、补短法.怎么截、怎么补是探究过程中首先要搞清的问题,这需要逐步试探调整(先探究n=3时的情形).

截长法:

探究1 在EA上截取EM=c,再证明AM=EB=b.

探究2(探究1的变体)在A′E上截取EM=b,再证明A′M=EB=b.

探究3(探究1、2的升华)过C作CN∥EB,与AE相交于M,与⊙O交于点N,易得EM=c,再证明AM=EB=b.

探究4(探究3的变体)在弧BA上截取B(N=E(C,易得CN∥EB,回到探究3.

补短法:

探究5 在CE的延长线上取点M,使得EM=b,再证明EM=EB.

探究6 在EB的延长线上取点M,使得BM=c,再证明EC=BM.

(3)类比的能力.

“类比是一个伟大的引路人”(数学家G.波利亚语).该题充分考查学生的类比能力:①解题思路的类比:截长、补短法类比、迁移到试题中;②操作方法(数学学习中积累的经验)的类比、迁移:直接截长、平行线截长、直接补短等类比、迁移到该题;③类比n=3的解答方法解决n=4、n=12的情形.

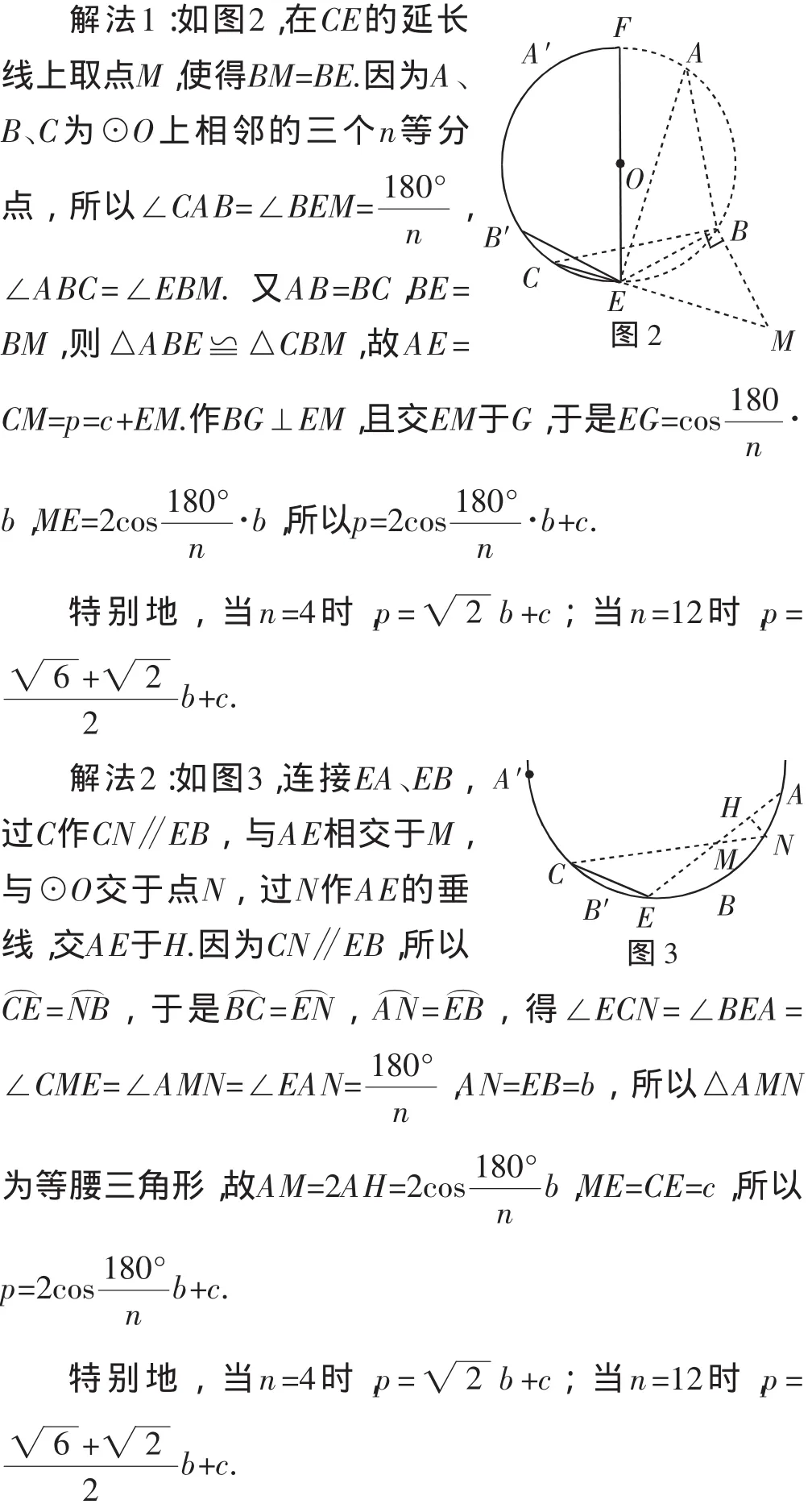

亮点4:解法多样

该试题情景看似陌生,但解法上具有很强的灵活性和多样性,学生们可以从不同的角度审视,可以运用不同的数学知识和方法加以解答,真可谓异彩纷呈,这无疑为考生提供了展示才华和能力的机会.本题解答的常见方法有近10种,本质上都是截长、补短,下面列举两种解法与大家共享.

亮点5:教学引领

本题情景新颖,解答方法不偏不怪,是成都卷中的一道亮题.然而让人惊讶的是,据阅卷信息透露,成都市中心城区近4万名考生,得满分(4分)的考生仅100人左右,问题究竟出在哪里呢?

从初三数学复习教学来看,课堂教学的主要任务是范例的讲解与大量题目的演练,教师比较重视学生对数学基础知识的记忆,忽略学生对数学本质的理解;重视学生对题型、套路与解题方法的训练,忽略学生对思想、方法的总结提炼;重视学生对具体问题的解决,忽略学生对开放性问题的处理,尤其缺乏对创新意识的培养.

从学生的学习方式来看,初三数学课堂复习的基本模式是“教师讲—学生听—学生记”、“教师示范例题—学生模仿练习—学生记忆基本题型”,这是一种“单向”信息传递的教学模式,学生处于被动接受的状态,属于“简单模仿—低能操作”式学习,只能在数量上增加学生数学认知结构中的某些信息,不利于知识和方法的主动构建.

三、教学启示

1.改进教学方式

“标准(2011年版)”倡导“积极思考、合作交流、动手实践、自主探索的学习方式”.因此,初三复习中,教师应让单向信息传递的教学模式“动”起来.首先是行动起来.教师应精心设计教学内容、呈现形式、讲解方式,激发学生持续学习的热情和欲望,引发他们的行为参与、认知参与与情感参与,使学生能够全身心投入到初三复习中来.其次是互动起来.教师要重视师生之间的相互合作、相互沟通,充分发挥学生的主体地位,还课堂于学生、还时间于学生、还话语权于学生,引导学生之间充分交流,从而在师生对话、生生对话的过程中,达成“互识”和“共识”.再次是思维灵动起来.数学是思维的体操.数学的学习过程是学习者情感、态度、信念、价值的赋予过程,更是思维的萌芽、成长和成熟的过程.在经历问题的提出、分析、解答过程中,培养学生思维的多样性、批判性和灵动性.

2.加强创新意识的培养

本题具有形式新、背景新等特点,属于创新型试题.此类试题不是问题的简单呈现,“刺激—反应”的解题套路无法奏效,一般来说解答需要经历以下过程:阅读新信息—加工新信息—得到问题的本质—获得问题的解.这一过程需要学生具备阅读能力、信息捕捉能力、自主学习能力、探究能力、创新意识等.从阅卷信息来看,学生缺乏应对新问题、新情景的能力.因此,教学中应加强培养学生的创新意识.

1.赵思林,潘超.一道以群的定义为背景的高考试题赏析[J].中学数学(上),2008(4).

2.刘成龙.由一个物理问题引起的探究性学习[J].中学数学教学参考(中),2013(7).

·江苏省无锡市庞彦福名师工作室·