基于系统思维下的课堂教学再塑——“探索三角形相似的条件”教学设计的重组与反思

2014-02-01江苏省连云港市海州实验中学杨晓彬

☉江苏省连云港市海州实验中学 杨晓彬

☉江苏省连云港市海州实验中学 王 磊

基于系统思维下的课堂教学再塑

——“探索三角形相似的条件”教学设计的重组与反思

☉江苏省连云港市海州实验中学 杨晓彬

☉江苏省连云港市海州实验中学 王 磊

《义务教育课程标准(2011年版)》指出:“教材中学习素材的选择,图片、情景、实例与活动栏目等的设置,拓展内容的编写,以及其他课程资源的利用,都应当与所安排的数学内容有实质性联系,有利于提高学生对数学实质的理解,有利于提高学生对所学内容的兴趣.”教材是最基本、最重要的课程资源,合理整合教学内容是提高课堂效率的有效途径.但教材不可能承载课程的全部内容,教师要有对课程资源进行有效整合的意识,是“用教材教”,而不是“教教材”,能够驾驭教材,根据不同的学情,改变教学内容的呈现方式和顺序.

下面以苏科版八年级下册第十章第4节《探索三角形相似的条件》为例,分享笔者的收获.

一、案例呈现

(一)背景分析

《探索三角形相似的条件》是在学习了相似图形及相似三角形的概念等知识后,研究如何探索三角形相似的条件,是判定三角形相似的起始课,既是对前面知识的延伸,也是对后续学习的铺垫.之前,学生已经学过相似三角形的概念,知道全等三角形是相似三角形的特殊情况等知识,在七年级也经历了全等三角形判定的探究过程,积累了一定的数学活动经验,较为熟练地掌握了三角形全等的判定方法,并能进行一些简单的说理,具备一定的探究能力.综上,教师对教材进行了如下整合:第一课时通过与三角形全等条件的类比,探究出三角形相似的条件;第二课时对这三个条件进行逻辑推理;第三课时应用判定条件进行证明.这样,把四课时的内容创新地整合为三课时.教材内容经过这样的整合后,一方面能带领学生系统地掌握三角形相似的判定条件,做到整体感知,另一方面能系统地理解全等与相似的本质联系,教材被用活了.

(二)教学目标

(1)探索三角形相似的条件,了解三角形相似的条件与三角形全等的条件之间的关系.

(2)经历“操作——观察——猜想”的学习过程,积累数学活动经验,发展合情推理的能力.

(三)教学重、难点

(1)重点:类比三角形全等的判定方法,得到三角形相似的判定方法.

(2)难点:将边相等的关系转化为对应边成比例的关系.

(四)教学方法

启发研讨,互动探究

(五)教学过程设计

1.创设情境,复习引入

请同学们回顾一下三角形相似的定义.

学生1:三个角对应相等、三条边对应成比例的两个三角形叫做相似三角形.

教师:你能回忆出三角形全等的定义吗?

学生1:三个角对应相等,三条边对应相等的两个三角形叫做全等三角形.

教师:我们是用这个定义来判定三角形全等吗?

学生1:不是,我们是用SSS、SAS、ASA、AAS来判定的.

学生2:还有HL.

学生1:HL定理是直角三角形才有的.

教师:通过对全等判定条件的学习,我们知道可以用逐步减少条件的方法来探究,请思考:判定三角形相似是否也能用类似的方法呢?

教师:大家为什么那么肯定?

学生3:全等是相似的特殊情况,相似需要的条件应该更少.

教师:它特殊在哪里?

学生3:相似比为1,相似中包含全等.

教师:你能类比三角形全等的条件,猜想三角形相似的条件吗?

学生3(自信的):AA、SA、SS、AS.

教师:他的猜想对吗?

目前采取的治理措施虽收到一定成效,但是,治理过程中仍然存在一些问题与困境。无法满足现阶段环湖生态环境保护的需求,无法平衡各方的利益。

(多数学生面带困惑,教师稍作停顿)

教师:下面我们就开始探索三角形相似的条件.(板书课题)

设计意图:教师在引入新课时,为学生设置了熟悉的问题情境,引导学生从三角形全等的条件猜想三角形相似的条件,激发了学生的学习热情,唤起学生对新知识的探究欲望,自然地引出课题,进而发展学生的数学应用意识和探究能力.

2.探索交流,汲取新知

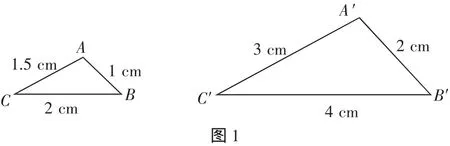

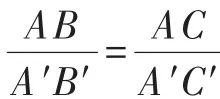

(1)三边对应相等的两个三角形全等,类似地,三边对应成比例的两个三角形相似吗?如图1中的两个三角形相似吗?说说你的想法.

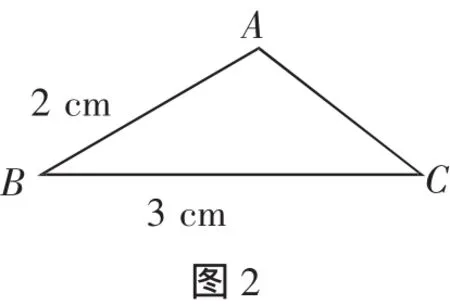

引导学生以相似三角形的定义为依据,经历“量一量、算一算”的过程,得出满足“三边对应成比例”、“两边对应成比例且夹角相等”的两个三角形相似.在此环节中,教师应放开让各小组充分讨论,一方面有个别学生可能在作图上存在困难,可以让学生在课堂上通过相互帮助完成学习任务,另一方面小组成员之间也有了更多自我调节和交流的机会.讨论结束后,由教师指定几个小组分别展示他们得到的几种判定方法,由学生说说分别符合什么条件的三角形是相似的.

虽然小组内每位同学画图的数据可能各不相同,但当他们看到全班同学所画的图形都相似的时候,那种认同感对培养学生的自信心是有很大帮助的.在此环节中将穿插教师的精讲点拨,同时用几何画板演示以达到更好的直观效果.

(3)你还能写出判定两个三角形相似的条件吗?说说你的想法.

由前面的讨论可知,三角形全等的判定和相似的判定条件之间存在如下关系:

学生容易发现,由全等判定转化为相似判定,仅仅需要把“边相等”改为“边对应成比例”,而“角相等”这个条件不变.他们自然想到,对于全等判定“ASA”、“AAS”该怎么转化呢?从而提出问题:“两角对应相等且一边对应成比例”对吗?学生在具体画图中就会发现,一边是无法“成比例”的,教师借此突破难点,既然一组对应边无法成比例,那么仅仅“两角对应相等”能否说明两个三角形相似呢?

借助实物投影仪,师生共同归纳出:两角对应相等的两个三角形相似.

设计意图:本环节的目的在于引导学生从三角形全等的条件猜想三角形相似的条件,但这个问题学生讨论起来可能太宽泛,为了给其明确的导向,设计了三个层次的小问题.第一个层次是明确给出两个三角形,同时给出三边的具体数值,让学生通过度量三个角的度数,由定义得出“三边对应成比例的两个三角形相似”.第二个层次是给出一个三角形,并给出此三角形的两边长及其夹角的度数,让学生自己画出另一个满足“两边对应成比例且夹角相等”的三角形,通过度量边和角,得出满足此条件的三角形也是相似的.第三个层次是完全放开让学生探究其他的几种情况,逐步归纳出“两角对应相等的两个三角形相似”.

3.应用迁移,巩固提高

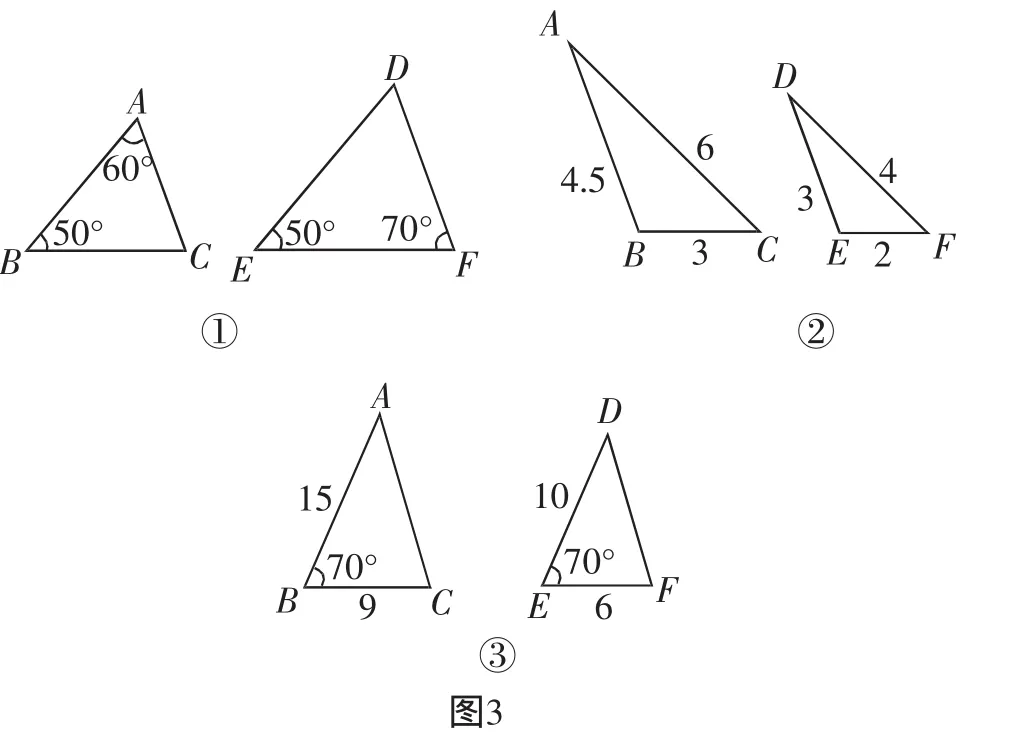

(1)如图3-①~图3-③中的各对三角形是否相似?为什么?

设计意图:得出相似三角形的几种判定后,配以简单的几道题让学生巩固练习,夯实所学知识.

4.你说我说,清点收获

对比三角形全等的条件,你是如何得到三角形相似的条件的?

设计意图:通过小结,对本节课探究的内容进行再提炼,一是明确相似与全等判定的区别仅仅是“对应边相等”变成了“对应边对应成比例”,“对应角相等”的条件不变,这与相似与全等的定义区别是吻合的;二是要求学生对得到的判定定理语言再整理,能够有条理地、清晰地阐述.

二、三点斩获

(一)转换视角,培养学生的主动意识

伟大的数学家毕达哥拉斯曾经说过:“在数学的天地里,重要的不是我们知道什么,而是我们怎么知道什么.”数学知识是相互联系的,只有明确了知识从哪里来,到哪里去,是怎样去的,才有可能准确把握其中的核心数学思考.这就意味着,分析具体内容中的知识形成过程,需要着眼于系统的角度,从数学学科框架延伸到中学数学框架,进而触及到章节单元框架系统,分析知识的形成过程.如果只从“教教材”的角度分析本节课的教学内容,就容易忽视相似和全等的关系.例如,本节课首先学生能够主动地类比三角形全等的判定来探究三角形相似的判定,形成了一个完整的知识体系,这种类比将不仅仅反映在学生对相似判定的学习上,在后面判定的应用上,学生也会不自觉地类比全等判定的应用,对于学生来说,相似已经不是一个独立的新知识,只是全等的一个延续.其次,这节课学生探究出了三个判定,即“三边对应成比例的两个三角形相似”,“两边对应成比例且夹角相等的两个三角形相似”,“两角对应相等的两个三角形相似”这三个判定学生都是通过“量一量”,“算一算”得到的,发展了合情推理与有条理的表达能力.

(二)灵光闪现,激发学生的创新意识

康托尔说过:“数学的本质在于它的自由.”自由的观察角度,自由的思维方式,自由的推理过程,这也是数学吸引学生的魅力驻足点.学生思维的闪动成为本节课的亮点,一段段精彩的陈述让听课的老师们都感到无比的惊喜.比如,在探究“三边对应成比例的两个三角形相似”时,教师问:“除了导学案上的图,你还能想到哪些图形可以说明此定理呢?”这时有同学想到所有的等边三角形都是相似的.更让人惊讶的是,有一个学生竟然想到用放大镜放大一个画在纸上的三角形,得到的影像和原三角形是相似的.再比如在探究“两边对应成比例且夹角相等的两个三角形相似”时,有一个小组利用中位线的知识,对相似比为1的情形给出了理论证明.通过对教材的整合,学生亲身经历了观察、操作、猜想、交流等活动过程,既克服了数学学习的枯燥性,又让学生感受到数学知识的学习是一个连续的过程,学习数学是一件有趣的事.可见,在平时的教学中,对于课本中的概念、公式、定理等,教师不能只满足于结论的证明和应用,而应鼓励学生以探索者的姿态出现.

(三)打破常规,构建道法自然的生态课堂

《新课标(2011年版)》指出:“课程内容要反映社会的需要、数学的特点,要符合学生的认知规律.”课后与学生谈心时,学生说:“老师是在帮助我们建立知识之间的联系,让我们知道这些问题是属于哪一类的,哪些是可以用同样的思路来分析解决的.”在数学思考上,学生是新手,他们往往在思考的过程中缺乏方向感和有序性,容易受制于直观、感性、模仿而理性不足,缺乏全局观点而顾此失彼.而教材中有些探究的编排限制了学生探究性思维的发展,易于形成依赖性思维,使得探究活动流于形式,不利于学生构建知识框架,这就需要教师进行教材的整合.从整体上把握学科本质、把握学科知识和能力体系,知道学生已有什么,要知道什么,能不能做到.在实施的过程中,可能会产生哪些困难,如何解决这些困难.

正如奥苏贝尔所说:“假如让我把全部的教育心理学仅仅归结为一条原理的话,那么我将一言以蔽之:影响学习的唯一最重要因素就是学生已经知道了什么,要探明这一点,并因此教学.”现阶段,我国公民的文化程度越来越高,很多学生课前都已经做好了预习工作,如继续循规蹈矩,按部就班的上课,难免会给学生的学习带来疲劳感,而利用系统思维重塑教学内容,能给学生新鲜的学习体验,是提高学习兴趣、提高教学效果的有效途径.

1.吴增生.在知识形成过程中追求高阶目标的达成[J].中学数学教学参考(中),2013(7).

2.孙道斌.将猜想渗透在日常教学中[J].中学数学教学参考(中),2013(7).

3.杨裕前,董林伟.数学综合与实践活动[M].南京:江苏科学技术出版社,2011.

4.章建跃.数学要为学生谋取长期利益[J].中学数学教学参考(中),2012(7).

5.中华人民共和国教育部制定.义务教育数学课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

6.王磊.系统思维在农村中学的应用[J].中小学数学,2012(1).FH