坡面落石防治研究初探

2014-01-01杜凯

杜 凯

(四川省核工业地质局二八二大队,四川 德阳 618000)

引言

2008年5月12日下午2:28分,四川省汶川县发生里氏8.0级大地震,震中位于汶川县映秀镇,地震烈度达Ⅺ度。地震给四川省造成极为严重的人员伤亡和财产损失,同时因地震引发了大量的崩塌、落石等次生地质灾害阻断交通,堵塞河流,威胁民房和安置点,对灾区人民的生命财产安全形成严重威胁。因此对崩塌落石的形成机制、破坏模式、危害范围及治理方式的研究是十分必要的。

1 崩塌落石研究现状

崩塌是陡坡上的巨大岩土体,在重力或其他外力作用下,突然脱离母体向下崩落、滚动、堆积在坡脚(或沟谷)的地质现象。

按崩塌体的物质构成分类:可分为岩体崩塌和土体崩塌两大类。

按崩塌发生的形式分类:可分为倾倒式崩塌、滑移式崩塌、鼓胀式崩塌、拉裂式崩塌和错落式崩塌等。

落石是陡峻斜坡上的个别岩石块体在重力或其他外力的作用下,突然向下滚落的现象。

按落石的初始运动状态分类:可分为转动式、滑移式、直落式。

按落石崩落到地面的运动形式分类:可分为直落式、直落跳跃式、跳落式、滑落式、滚落式。

目前为止,对落石运动的解析主要有历史调查法和公式计算法。首先历史调查法,即通过对危岩历史上发生崩塌落石的位置、方量进行调查统计,同时对下部建构筑物的破坏情况进行统计分析,定性得出危石运动轨迹;然后在根据能量守恒定律,结合斜坡、崩塌体的形态特征、运动方式等进行计算。最终通过两种方式的比较,综合得出该段危石失稳后的运动轨迹。

现在对落石的防治措施根据作用机理主要有主动防护和被动防护。主动防护措施有:主动防护网、清除危石、嵌补、锚杆、锚索加固、灌浆;被动防护措施有被动防护网、落石平台、落石槽、拦石墙、拦石堤。

2 ×××不稳定斜坡落石防治研究

2.1 自然地理环境条件

×××不稳定斜坡位于九寨沟县安乐乡下双河村,地理坐标为北纬33 ° 19′13.3″,东经104 °13′54.9″,海拔约1870m。区内交通以陆路为主,有直达的通村公路相联。

工程区内总体为构造侵蚀中山地貌,×××不稳定斜坡总体呈扇形,为山前突出的山嘴。斜坡纵向长约320m,宽约350m,前缘至×××坡脚,分布高程1780m-1800m,后缘至斜坡第一缓坡带,分布高程约2000m-2020m,斜坡的后缘无基岩出露;最大相对高差为220m。斜坡总体坡向约180°,坡面总体上平直,斜坡的总体坡度在40°左右,下部坡度较中上部坡度陡,下部坡度在38°-42°,中上部坡度多为33°-40°。

据踏勘调查和查阅区域地质资料,斜坡下伏基岩为二叠系下统第三段板岩,产状240°-265°∠23°-32°,从天然露头来看,基岩主要由两组结构面切割,其间距约为1m-2m,岩体整体较完整,稳定性较好。坡体上的覆盖层主要为第四系的崩坡积物,从现场调查得知,崩坡积物主要为含块石的碎石土,空隙充填浅黄色粉质粘土,结构较为致密,自然稳定性较好,厚度2m-15m。在斜坡的后缘斜坡坡度在33°-35°,为第四系覆盖层。

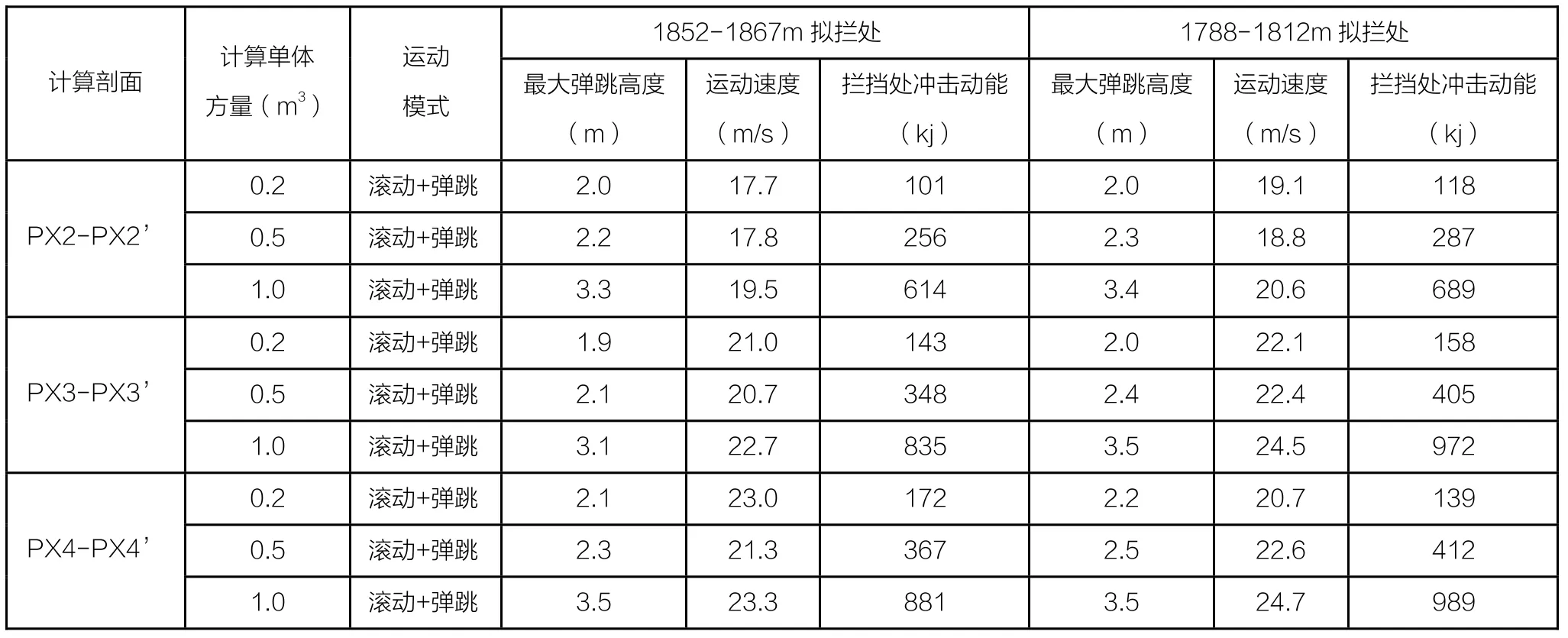

表1 落石运动轨迹和冲击能计算结果统计表

该不稳定斜坡主要受区域内南北向构造、东西向构造和白马弧形构造作用。

2.2 坡面危石形成机制及失稳模式

坡面上危石多嵌入土体,当受降雨、地震影响,在局部地形较陡坡面,表层土体极易流失,土中较大的块石全出露或半出露于地表,此时,当较大块石底部土体流失后,在块石的底部掏蚀形成了空腔,整个块石的重心外移,在地震、降雨、人类活动等外界因素的扰动下,块石将发生翻转,向下滚落,从而形成落石灾害。

由于斜坡坡度不大,坡面上块石失稳后多沿自然坡面向下滚动,若在向下滚动过程中,落石与下部岩体发生碰撞,将产生跳跃向下作斜抛运动,最后停落在坡脚。

斜坡坡面上危石多以危石底部土体流失、重心外移失稳、向下滚动的失稳模式出现。

2.3 坡面危石运动分析

本次分析主要采用了历史调查法和公式计算法两种方式对×××不稳定斜坡的危石失稳后的运动轨迹进行分析评价。首先历史调查法,即通过对该段危岩历史上发生崩塌落石的位置、方量进行调查统计,同时对下部建构筑物的破坏情况进行统计分析,定性得出危石运动轨迹;然后在根据能量守恒定律,结合斜坡、崩塌体的形态特征、运动方式等进行计算。最终通过两种方式的比较,综合得出该段危石失稳后的运动轨迹。

2.3.1 历史调查

通过对危石区和下部落石调查,得出区内落石粒径一般为0.02m-1.0m,危石的体积为0.001m3-1.0m3。滚落的距离最远离坡脚约为40m。落石主要威胁坡脚的村民住房。

2.3.2 公式计算法

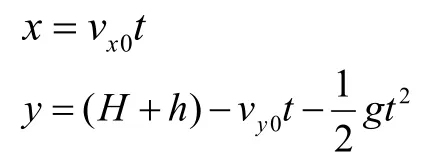

落石在坡面的运动模式有两种,一种是滚动或滑动模式,另一种是弹跳模式,在此计算模型中,θ为边坡的坡角,H为计算参考起始坡面高度,h为弹跳模式中的落石起始位置离坡面的高度。计算中落石运动速度以与坐标轴方向一致时为正,相反时为负。

根据现场调查,危石在上段坡面上主要是以滚动的方式启动,在下部遇到有利的微地貌时,发生弹跳运动。因此本次采用弹跳及滚落组合模式对危石轨迹和冲击能进行计算,计算公式如下:

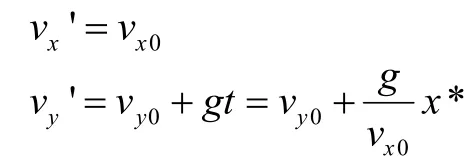

运动轨迹:设落石初始速度的水平和铅直(x和y)方向的分量分别为νx0和νy0和,在t时刻时落石的位置或其运动轨迹可以由下式计算确定:

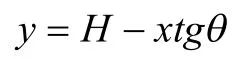

式中(H+h)为落石初始高度。坡面线的方程式为:

由上式可得出落石的抛物线路径和坡面交点即下次弹跳的起始坐标为:

运动速度:落石抛物线轨迹与地面相交即触地前的瞬时速度分量为:

由于坡面上法向和切向阻尼系数Rn和Rt的减速作用,落石触地反弹以后再次弹跳的初始分量为:

运动计算:根据上述公式,分别选取体积为0.1m3、0.2m3到0.5m3的危石,以,PX2-PX2’、 PX3-PX3’、 PX4-PX4’剖面为例进行计算,计算轨迹采用弹跳+滚动模式分别进行崩塌轨迹和冲击能计算,计算结果见表1。

从计算结果可以看出,坡体上的落石形成后,主要的运动方式是滚动,其次为弹跳。通过现场调查和对落石轨迹的初步研究,落石在上部(小路的上面)主要以滚动为主,因沿途植被较好,并且不断消能,但是遇到小路时,因小路路面多为较大的块石或基岩,当落石能量较大时,将发生弹跳,弹跳的高度最高可达12m,落石的粒径主要集中在20cm-30cm,调查到的最大落石体积为0.5m3,但是该坡面上发育一些在1.0m3左右的危石可能形成落石,所以计算粒径扩大到1.0m3。经计算,落石在底部1788m处的的最大冲击能在989kJ左右,如在坡脚拦挡1m3时的冲击动能约为689kJ-989kJ,弹跳高度在3.4m-3.5m左右。在1852处的最大冲击能在614kJ左右,如在该处设置拦挡网时的冲击动能约为614kJ-881kJ,弹跳高度在3.3m-3.5m左右。计算得到的轨迹图与现场实际调查到的落石运动轨迹基本一致,落点分布范围基本吻合。由轨迹图可以看出,落石在中下部受微地貌(小路)的影响,发生弹跳运动,运动的距离较远,冲击动能较大。

×××不稳定斜坡的落石来源主要是覆盖层中的块石,当坡面土体侵蚀到一定程度后,块石临空,形成落石。“5.12”地震后,对坡体土体有一定的松动作用,表面土体抗雨水侵蚀能力有所减弱,所以地震后崩塌量较震前有所增加。如果坡体的结构没有发生较大的变化,覆盖层中的块石将在雨水的侵蚀下将继续形成落石灾害。

结语

通过对×××不稳定斜坡研究,采用历史调查法和公式计算法对落石运动进行分析,获得如下认识。

×××不稳定斜坡中上部为一老崩塌堆积体,老崩塌体为碎石土组成,碎石土中夹有粒径较大的块石,在人类活动或降雨条件下,斜坡上碎石土中充填土被坡面水流侵蚀,从而致使块石暴露在坡面上,形成危石来源。位于坡面上的危石在雨水的作用下,掏蚀危石下部土体,形成凹腔,使其重心位移,从而发生滚动形成坡面落石灾害。坡面落石的影响因素主要为地震、降雨和人类活动的影响,其中降雨是主要影响因素。

对于物质结构组成中有大粒径块石存在的坡体,坡体内块石在一定条件下有转化为坡面危石,进而形成坡面落石的可能。此类坡面落石的初始运动模式多为滚动,当在下落过程中与坡体发生碰撞弹跳,其运动轨迹将发生变。对此类坡面落石的治理措施可尽量采用主动防护措施,若没有足够条件也可结合被动防护措施进行经济合理的防治。

[1]胡厚田.《崩塌与落石》.中国铁道出版社,1989年.

[2]苏胜忠.《边坡工程勘察中崩塌落石运动模式及轨迹分析》.工程地质学报,第19期,2011年.