大型荒漠光伏电站系统优化设计分析

2014-01-01特变电工新疆新能源股份有限公司刘建全

特变电工新疆新能源股份有限公司 ■ 刘建全

0 引言

光伏并网发电系统是与电网直接相连并向电网输送电能的光伏发电系统,可分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。带蓄电池的并网发电系统具有可调度性,可根据需要并入或退出电网,还具有备用电源的功能,当电网因故停电时可紧急供电,常安装在居民建筑;不带蓄电池的并网发电系统不具备可调度性和备用电源的功能,一般安装在较大型的系统上。

我国目前能源供应主要以传统的火电为主,国家能源局最新下发的《2014年能源工作指导意见》,制定了提高能源效率、优化能源结构、增强能源生产能力、控制能源消费等主要目标,要求大力发展光伏分布式电站,已确定2014年新增风电装机1800万kW,新增光伏发电装机1000万kW,其中荒漠电站占40%。本文着重探讨大型荒漠光伏并网发电的设计及优化内容。

1 荒漠电站总体系统设计

大型兆瓦级光伏电站一般采用分块发电、多支路并网的“积木式”技术方案,将系统分成若干个光伏并网发电单元,每一个光伏发电单元分别经过逆变升压后经高压配电装置并入电网,最终实现将整个光伏并网系统接入电力输电网的方案。

光伏发电系统整体设计规划主要包括:厂站用地规划设计与站区布置设计、光伏组件基础设计、电气系统设计、站区给排水设计、站区道路设计、站区管线布置设计、暖通设计、消防设计等。

2 系统设计优化建议

2.1 采用组件最优分选设计

组件分选设计,要求组件供货厂家对组件按实测参数进行电流、电压的按档分选,并由组件厂家按分选方案进行箱、托、车的包装,并按此分选设计进行组件组串设计、安装,可降低组串功率损失1%~2%,对于10 MW光伏系统整体发电量来说,采用组件分档安装后,每年平均可多发电量约22万kWh,经济效益明显。

2.2 采用较少的进线柜设计

通常光伏区升压变一般为10 kV/35 kV,而每个1 MWp单元升压后的输出电流却比较小,如果各升压变单元单独采用一个进线柜,非常浪费设备容量。建议先采用就近并接,然后汇流进入开关站10/35 kV进线柜,具体并接数量可根据现场实际要求选择5~10路进行并接[1],从而减少进线开关柜的数量,为业主方带来明显经济效益。

2.3 混凝土基础

2.3.1 混凝土条形基础

可根据电站建设地点的地质、环境等情况,设计合适的光伏支架基础。目前光伏电站的基础形式主要有条形基础、灌注桩、独立基础、螺旋桩基础等。

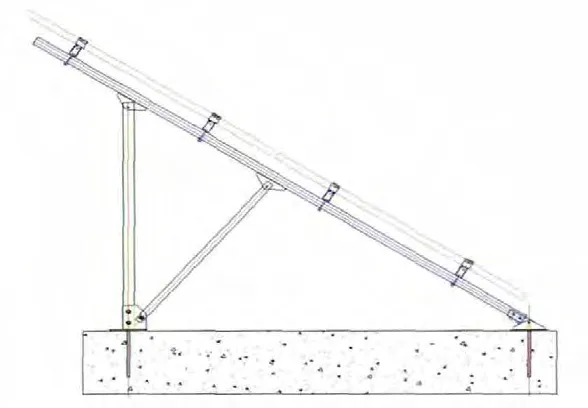

图1 条形基础图

相对于其他基础形式,条形基础具有更广泛的优点:

1)无需大规模平整土地,场站无需进行基槽开挖和回填,减少土方工程施工量,基础周围没有大量的二次回填土方,基础与周围地面结合更加牢固,减少对场站环境的破坏。

2)条形基础是浅基础,更适用于土壤持力层分布不均匀的地质条件,地基承载力偏低时较实用,能将集中柱荷载较均匀分散到整个基地面积上,减少不均匀沉降。

3)条形基础埋地较浅,通常光伏电站条形基础埋深约为0.2 m,与独立基础相比,可大辐减少土方开挖量,甚至有的地方可直接裸露在地表,无需开挖。

4)材料通常采用钢筋混凝土或素混凝土,条形基础施工工艺简单,施工技术成熟。与独立基础相比,条形基础节省大量的钢筋及混凝土。

5)大戈壁石类地形应选条形基础,因为此类地形开挖难度很大,螺旋桩和灌注桩也很难打入地下。此外,材料通常采用钢筋混凝土或素混凝土,与独立基础相比,条形基础可节省大量的钢筋及混凝土。

6)对于荒漠地区风荷载较大的情况,在设计条形基础前要充分考虑该影响因素。

2.3.2 条形基础的设计

对于条形基础的设计主要以抗风载力为重点:

1)埋深设计:条形基础埋深深度的控制,对于不同地区的光伏电站,应根据当地的地质条件和气象条件设计条形基础的高度,埋深深度范围一般在100~600 mm。这样利用天然地基基础可抵消掉部分动荷载。

2)荷载计算:设计条形基础时,根据当地风荷载,计算正向和背面组件支架基础系统所承受的最大荷载,根据最大荷载来计算出条形基础所需要的混凝土用量,利用条形基础本身的自重来抵消掉部分动载荷。

3)基础选型:对于条形基础的选型。根据以往工程经验,单元支架方阵上安装20个组件电池板,电池板竖向两排安装;支架单元方阵下浇筑4条条形基础,基础间距一般设计在2.5~3 m之间,基础尺寸按照300 mm×500 mm×2600 mm设计计算,基础宽300 mm、高500 mm、长度2600 mm。基础埋深200~300 mm之间,有100 mm的余量来调节相邻基础顶标高。

2.4 分站房的集中设计

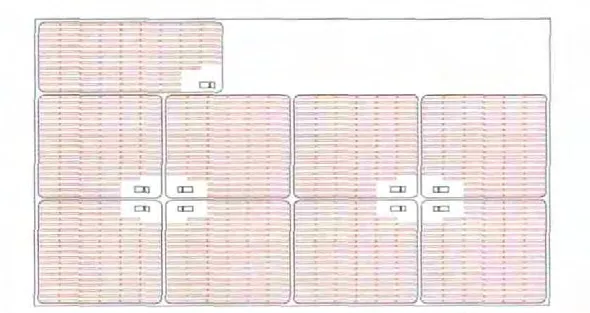

目前荒漠电站一般以1 MW为单元进行设计,在分站房位置的选择方面建议做如下设计:即各分站房以2个或4个为单位,集中放置,如图2所示。

图2 分站房集中布置图

该设计具有的优点为:

1)便于使用多路汇集传输方式,降低了输电线路电缆用量,在各1 MWp单元所发太阳能电力送出时,可由聚集在一起的几个单元电力汇集后再统一送出,这样可节省电缆沟数量及输电电缆的用量。

2)各分站房相对集中,便于道路、照明、监控及维护管理;且集中后周边空地增多,便于车辆停放,也便于维护人员对电气设备的集中管理,可提高维护管理效率,降低维护运营成本。

3)分站房建筑及变压器设备不易对组件造成阴影遮挡,作为太阳能发电系统,分站房高度通常在3 m或3 m以上,可能对周边太阳电池方阵造成遮挡。为避免遮挡影响发电效率,通常会加大站房和组件方阵的间距,这样每个分站房均需加大间距。总的来说,各分站房所占用场站面积合起来也较大,在集中放置分站房后,可减小该占用面积,提高场站分布密度,减小场站土地使用量。

2.5 汇流箱布置

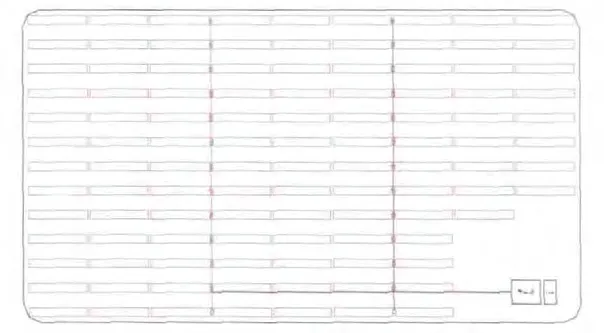

建议在场站规划设计方面充分考虑各太阳电池组串之间走线,以及各组串线路汇至汇流箱的走线问题。考虑到汇流箱出线电缆沟开挖,光伏组串间左右间距约有800 mm,前后间距约有6~7 m,建议左右光伏组串间采用线槽或金属软管跨越方式,前后汇流箱尽量布置在一条直线上,可使汇流箱至分站房的电缆敷设所采用电缆沟较少,且走线规律[2-3],同时既降低了施工成本,又便于施工。汇流箱布置设计如图3所示。

图3 汇流箱布置图

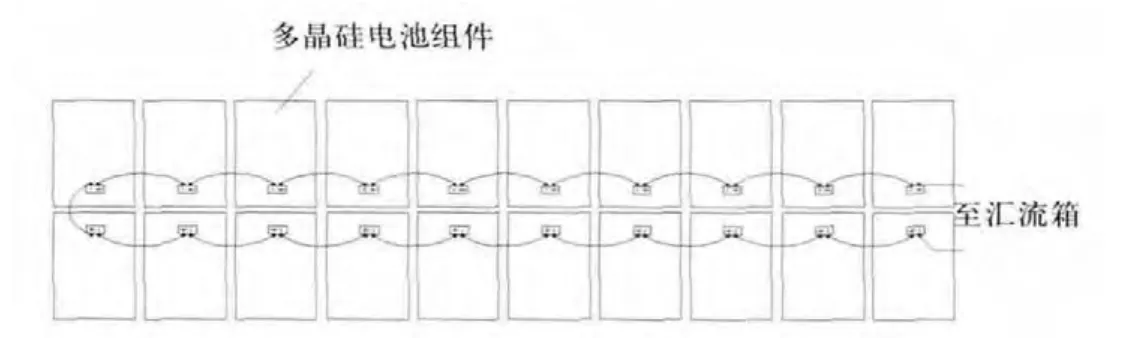

2.6 汇线设计

对于大型荒漠电站建议采取的汇线方式如图4所示。光伏发电组件与组件的正负电极是用直流电缆首尾相接,最后引出整个组串正负极的头和尾形成串联。由于光伏阵列占地面积很大,组件数量极多,所以不合理的排布会导致直流电缆用量极大,并增加系统损耗。设计时采用此最佳的排布及接线方式,充分利用电池板自身所带的正负极引出线,手拉手形成一个回环[4],将正负极留在靠近汇流箱的一边。这样的设计最大限度地缩短了直流电缆的数量,减少了线路损耗。按照每块组件宽约为1 m、每串20块组件计算,如不采用这种设计每串组件将浪费直流电缆至少20 m,10 MW光伏电站约2000串组件,共计浪费2PFG1169-1×4 mm2直流电缆40000 m,并由此带来约0.1%的发电效率的损耗,同时给业主带来较大的电缆损耗。

图4 组串汇线图

3 总结

随着我国近年来对新能源的重视,大型荒漠光伏电站建设将成为新能源领域里一个重要的发展方向。本文所采用的这种在大型荒漠光伏电站建设中的优化设计建议,在保证设计安全的要求下,大幅缩短了施工工期,降低了工程成本,可给业主方带来显著的经济效益;同时对以后的大型荒漠光伏并网电站的建设提供了建设性的意见。

[1] 中国航空工业规划设计研究院. 工业与民用配电设计手册[M]. 北京: 中国电力出版社, 2005.

[2] GB 50794-2012,光伏发电站施工规范[S].

[3] GB 50794-2012,光伏发电站验收规范[S].

[4] GB 50797-2012,光伏发电站设计规范[S].