宁波基本单位结构变迁对人口就业影响分析

2013-12-06李丽

李 丽

(宁波市统计局,浙江 宁波 315010)

基本单位,是构成国民经济有机整体的基本细胞,是经济发展和社会进步的依托,由法人单位和产业活动单位组成。从统计登记对象的视角出发,则包括区域内的各类国家机关、企业事业单位、社会团体和其他组织。基本单位结构,是指基本单位在各行业、各地区的分布、构成和联系。就业结构则是指社会劳动力在国民经济各部门、各行业、各地区的分布、构成和联系。就业结构衡量的是就业人口的就业分布状况,其基本的研究对象是就业人口。

产业结构和就业结构联系紧密,产业结构决定就业结构,其发展水平决定人口就业规模,产业结构的调整与优化带来结构性失业。

一、宁波基本单位结构及就业结构变迁概述

(一)基本单位结构变迁情况

1.企业法人单位比重提高。2010年末,宁波市法人单位总量为130509个,比2004年第一次经济普查(以下简称“一经普”)增长83.35%。其中,企业法人115739个,占88.68%。与“一经普”相比,企业法人占比增加4.48个百分点,机关事业、社会团体和其他法人占比分别减少2.0、0.29和2.19个百分点。

2.私营企业占比高位攀升。2010年末,全市企业法人单位115739家,其中,私营企业法人单位100826家,与“一经普”相比,私营企业增加了52944家,增长了110.57%。其所占全市企业法人单位数的比重也由“一经普”的79.84%提升至87.11%,由六年前的近八成发展至如今的直逼九成,全市私营经济发展极其迅猛。

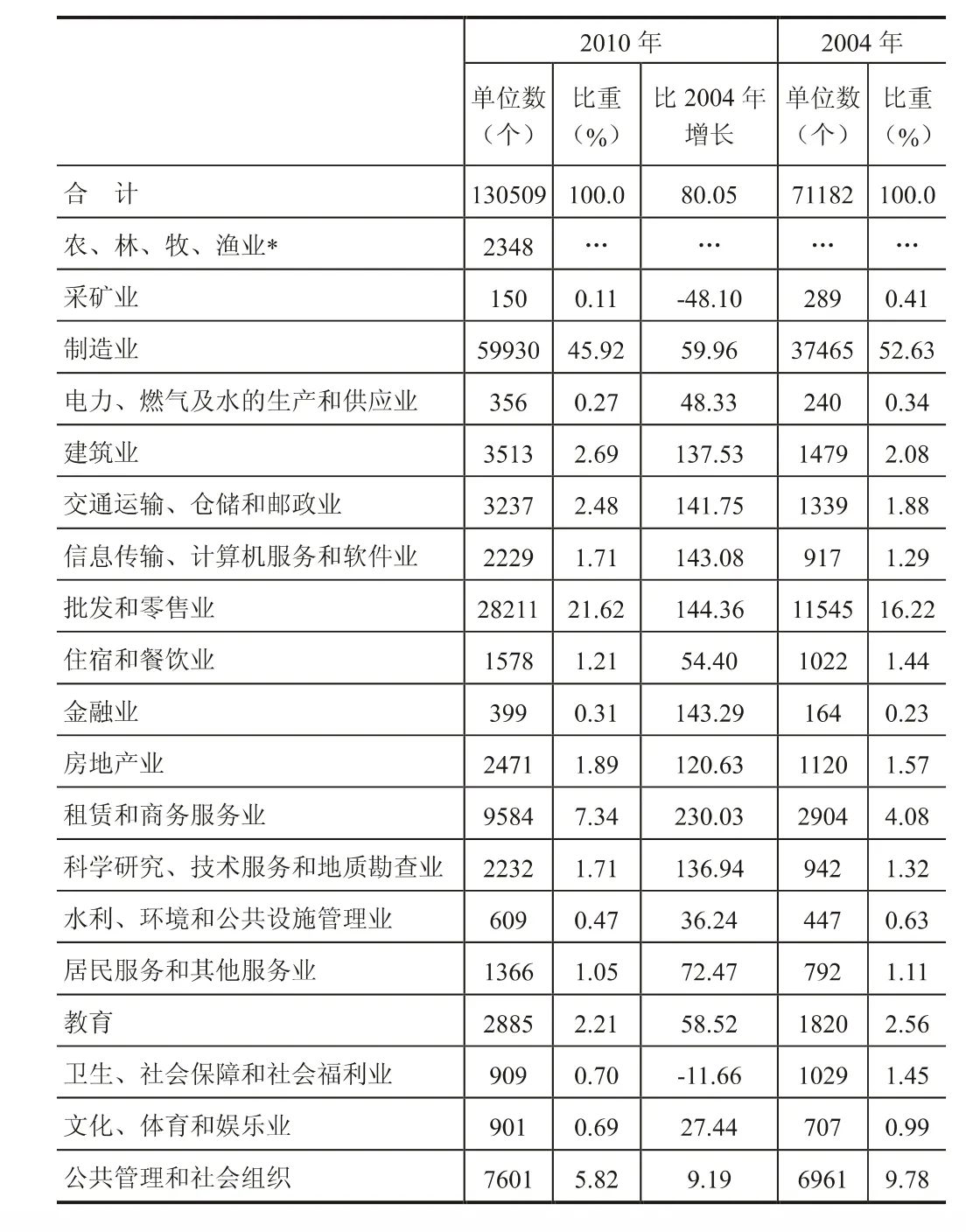

3.行业分布“总体集中、三产激增”趋势并存。2004年至今全市法人单位行业分布相对集中。制造业、批发和零售业、租赁和商务服务业及公共管理和社会组织业均位列前四,占比之和均超八成,2004年和2010年占比分别达82.71%和80.70%。可见宁波市法人单位行业总体分布集中趋势明显。

就法人单位增幅而言,与2004年相比,2010年全市租赁和商务服务业、批发和零售业及金融业增幅位列前三,分别达230.03%、144.36%和143.29%。此外,信息传输、计算机服务和软件业(143.08%)、交通运输、仓储和邮政业(141.75%)、建筑业(137.53%)、科学研究、技术服务和地质勘查业(136.94%)及房地产业(120.63%)增幅均超100%。

除建筑业外,其他高速增长的企业均集中在三产内部,宁波市近年来第三产业法人单位数量从2004年31709家增长到2010年64212家,增幅达102.50%。总体而言,全市以制造业为代表的第二产业法人单位占比进一步降低,以商务服务业、金融业等现代服务业为代表的第三产业法人单位占比逐步提高,产业结构进一步优化。(表1)

(二)就业结构变迁情况

近年来,伴随着宁波市基本单位结构及产业结构的不断演变与调整,人口就业结构1本文涉及三次产业从业人员分布的数据均来自第六次人口普查长表抽样数据。也相应发生了一系列变化。

1.三次产业人口就业升降趋势明显。与“五人普”人口就业产业分布相比,“六人普”呈现第一产业就业人口显著下降,第二、三产业则明显上升的趋势。数据显示,2010年第一产业就业人口比2000年下降12.99个百分点,第二、三产业则分别上升6.78和6.21个百分点。

表1 宁波市法人单位行业分布情况表

2.制造业、建筑业占比跨越五成且持续上升。历年来,在宁波市全部就业人口中,第二产业的制造业和建筑业就业人口长期占据主导地位,两者合计2000年和2010年分别占全部就业人口的49.65%和56.75%,占比从接近五成到实现跨越。此外,就第二产业内部看,采矿业和电力、燃气及水的生产和供应业略有下降,制造业和建筑业则有所提升,分别上升0.21和0.59个百分点。

3.三产内部人口就业行业变化显著。经过十年的产业结构调整与升级,全市第三产业发展迅猛,其内部行业分布在原有基础上进一步细化,与之相伴随的是全市三产内部人口就业行业分布变化逐渐显现。数据显示,历经十年的发展,批发和零售业、交通运输和仓储及邮政业、住宿餐饮业仍是第三产业中吸纳劳动力最多的三大行业。2010年分别吸纳了36.85%、13.21%和9.67%的就业人口。

与此同时,2000年“五人普”时吸纳13.65%劳动力的社会服务业到2010年已逐渐细化为居民服务和其他服务业、租赁和商务服务业等行业,并日渐吸引着更多人口就业。尤其以居民服务和其他服务业为甚,根据“六人普”长表抽样数据显示,2010年其就业人口占比达6.61%,共计11279人。

(三)基本单位结构变迁对就业结构的影响

1.基本单位增加导致就业规模增大。2010年全市法人单位总数比“一经普”增长83.35%。尤其以企业法人为甚,增幅达92.98%。基本单位数量的激增带来宁波市就业人口的迅猛增长。与2004年比,全市2010年从业人员增幅达61.97%,总量达476.51万人。

2.三次产业分布决定人口就业结构。宁波市三次产业结构及基本单位结构长期呈现“二三一”格局,决定了全市人口就业结构的“二三一”模式。2010年宁波市三次产业分布比例为4.24∶55.60∶40.16,与此相对应的人口就业比例则为8.23∶57.56∶34.21。

3.基本单位三次产业分布调整引导人口就业行业转换。基本单位三次产业分布调整对人口就业行业转换的影响,不仅体现在三次产业之间,更体现在三次产业内部,尤其以第三产业为甚。

基本单位行业分布显示,近年来全市以制造业为代表的第二产业法人单位数比重进一步降低,以商务服务业、金融业等现代服务业为代表的第三产业法人单位数比重逐步提高,产业结构进一步优化的同时,全市就业人口也部分实现了从二产向三产的行业转换。

此外,第三产业内部行业的变动同样决定着人口就业的转换。例如家政服务等居民服务业的兴起、租赁和商务服务业的剧增、运输业的迅猛发展等,均吸引了大量就业人口尤其是外来人口从制造业和建筑业向服务业的转移。

二、产业优化升级存在的问题

(一)产业结构与就业结构的非均衡性

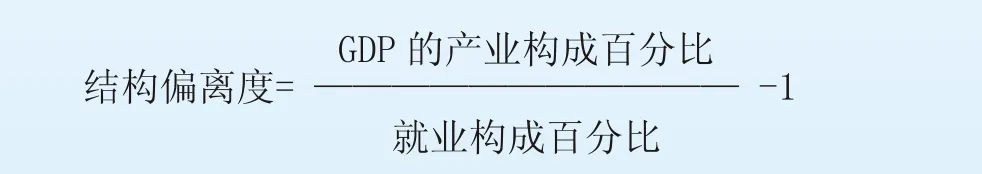

产业结构偏离度有不同的定义,其中有学者将其定义为(某一产业的增加值比重/产业的就业比重)-12汪斌.国际区域产业结构分析导论:一般理论及其对中国的应用分析[M].上海:上海三联出版社,2000,124-156。其计算公式为:

通过研究产业偏离度来分析全市产业结构和就业结构是否合理(表2)。

通过分析2005-2010年宁波市三次产业结构偏离度,可得出以下结论:

1.第一产业为就业净流出部门,农村存在大量剩余劳动力,对就业造成巨大压力。2005年至今全市第一产业的偏离度始终小于0,且偏离度较大(长期位于-0.71左右)。2009年及以前,第一产业就业基本超过15%,其GDP比重却只略高于4%,到2010年该状况才稍有改善。可见,全市第一产业所占劳动力比重大,受缚于城乡二元结构,该产业的产值与吸纳的劳动力严重不匹配,存在着大量的剩余劳动力,这些隐形失业者必须有效转移至其他产业部门。

表2 2005-2010年宁波市三次产业结构偏离度

2.第二产业形成高投入、低就业格局,无法吸纳更多劳动力。近年来,全市第二产业偏离度基本为正值(除2010年为-0.01),且较接近0。表明相对于产业规模,第二产业就业人数稍显不足。但事实上第二产业的就业吸纳能力相对较弱。由于工业资本化的迅猛发展导致经济快速增长主要依靠资本的投入来带动,劳动的投入增长作用不明显。资本的深化使各要素投入对经济增长的贡献发生了显著变化,劳动力投入相对贡献的降低意味着劳动就业相对减少。因此第二产业的发展未能有效吸纳大量农村剩余劳动力。由此导致产业结构调整与就业结构变动不协调,结构性失业严重。

3.第三产业结构仍有待优化,尚有较大就业潜力可挖掘。

近年来,全市第三产业偏离度始终为正值,且偏离度较第二产业偏大,表明其仍有较大的就业空间以吸纳更多劳动力。但传统服务业吸纳劳动力能力有限,如交通运输、现代物流、金融、信息服务、商务服务等生产性服务业却能提供更大容量的就业岗位。可见,宁波市产业结构近年来虽有所调整与优化,三次产业对人口就业的影响并未达到应有的均衡状态,产业之间对劳动力的吸纳仍有待进一步调整。

(二)三次产业及其内部结构不尽合理

1.三次产业结构比例仍有待改善。2012年,全市一、二、三产比重分别为4.1∶53.9∶42.0。可见,作为衡量社会进步和经济发展的第三产业,宁波市发展水平仍明显偏低。目前,绝大部分发达国家第三产业比重在70%左右,大部分发展中国家则在50%左右。宁波作为从工业化中期向后期迈进的现代化城市,“二三一”的产业结构偏差无疑将影响全市经济增长的速度和质量,从而影响全市人口就业在三次产业间的合理转移与分配。

2.第三产业内部结构欠合理。全市第三产业法人单位高度集中在“批发和零售业”、“租赁和商务服务业”、“公共管理和社会组织”等传统服务业,三者合计占总数的48.10%,而包括商务服务业、金融业等在内的生产性服务业发展水平则相对滞后。数据显示,近两年全市生产性服务业增加值占GDP比重仅为22%多点,与发达国家生产性服务业比重基本超过50%的水平相去甚远。而产业内部结构的不合理直接影响人口就业结构的不合理。

(三)外来人口素质较低阻碍产业升级

“六人普”数据显示,与宁波市户籍人口相比,学历低、技能差的外来人口就业主要集中在第二产业,尤其以制造业和建筑业为主,占比之和达72.69%,比户籍人口高出27.44个百分点。就第三产业内部而言,外来人口就业集中于批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业等低技能传统服务行业,四大行业从业人员占第三产业的84.30%。而诸如公共管理和社会组织、教育、金融业等需要高技能、高学历的行业,外来人口就业甚少。因此,当前宁波市产业结构制约外来人口结构的同时,低素质外来人口结构反过来又制约着全市产业结构的进一步优化升级。

三、实现产业结构与人口就业结构良性互动的建议

1.调整三次产业结构,构建现代产业体系。促进全市产业结构和基本单位结构的优化升级,必须改变三次产业当前发展关联程度低的现状,实施产业联动,形成一、二、三产业相互促进、协调发展且吸纳就业能力强的现代产业体系。

2.加快发展生产性服务业,扩大吸纳就业能力。针对目前全市服务业发展的薄弱环节,今后应加大对现代服务业重点领域、薄弱环节和新兴业态的政策支持。积极发展国际贸易、现代物流、现代金融等生产性服务业,提升发展商贸餐饮、休闲旅游、社区服务、健康养老等生活性服务业,培育发展高端商务中介、文化创意、科技信息、电子商务、检验检测等新兴服务业。通过生产性服务业的发展,提高对劳动力的吸纳能力,促进全市人口就业合理分布。

3.产业结构调整与外来人口结构调整并举。通过大力发展现代物流业、金融保险业等生产性服务业为突破口,依托宁波市港口资源优势,促进现代服务业的加速发展,在推进全市二、三产业不断融合的同时,提高对专业性和知识性人才的需求,从而降低对低层次劳动力的需求,以此促进宁波市外来人口结构的调整,使高素质人才成为宁波市新增外来人口的主体。与此同时,通过新增外来人口结构的有效掌控和已有外来人口素质的提高,加速全市产业结构调整,以实现两者的互相促进与提升,并最终促进全市产业结构与人口就业结构的良性互动。