以“医”传“道”:英美会在川医疗传教活动述论

2013-11-30赵庆文

赵庆文

(西南科技大学 文学与艺术学院,四川 绵阳 621010)

以“医”传“道”:英美会在川医疗传教活动述论

赵庆文

(西南科技大学 文学与艺术学院,四川 绵阳 621010)

1892年,英美会“先谴队”由加拿大安大略(Ontario)来川,拉开了英美会在川传教事业的帷幕。该会特别重视医疗事工的服务,在四川的医疗事业成绩卓著。英美会举办的医疗事业虽然很难摆脱福音传播的工具角色,但是随着其专业化步伐的加快,其世俗化的特征愈为明显。英美会在川的医疗事业对近代医学在中国的发展、公共卫生知识的普及和社会风俗的改良均有积极意义。

英美会;传教士;四川;医疗

新教传教士进入四川,始于1866年,该年伦敦会杨格菲(Griffith John)与英国圣书公会伟烈亚力(Alexander Wylie)游历四川。但直到1877年,内地会的麦嘉底(John McCarthy)牧师才在重庆建立了第一个福音传教点。此后的十余年间,各差会相继来川,各自建立传教站。1892年,英美会的“先谴队”由加拿大安大略(Ontario)来川,由此拉开了英美会在川传教事业的帷幕。①该会特别重视医疗事工的服务,其在四川的医疗事业成绩尤为卓著。就现有研究来看,学界对英美会的医疗活动未予足够重视,讨论并不充分。本文试图依托相关材料对该会在川的医疗活动略作探讨,抛砖引玉,以就教于方家。

一、英美会在川的医疗活动

英美会来华传教之初就意识到了医疗事工在传教活动中的重要地位,该会自1892年入川起,便采用“三步计划的方法宣传教会信息和基督教会的使命”,所谓的三步计划,就是“布道、医务和教育三项事工”。[1]1892年入川的首批8名传教士中就有孙绍鸿(D. W. Stevenson)和启尔德(O. L. Kilborn)两位医生。只是其时耶教初传,开辟布道场所乃是重中之重,以致医疗工作稍显迟滞。

1892年11月,英美会正式开始在川的医疗工作。1894年,英美会在成都建立了第一所西式医院,即位于四圣祠街的仁济医院。仁济早期虽名为医院,实为诊所,医生仅启尔德一人,设备极为简陋,以后有余安(R. B. Ewen)、赫尔(H. M. Hare)、王春雨(W. E. Smith)等先后加入,医务才逐渐扩大。1895年,“成都教案”爆发,仁济医院被民众打毁。1896年秋,英美会筹款在原址复建,设有25张病床。1905年,启尔德得到地方政府补助1584.43两黄金,筹建四层医院大楼。该大楼于1907年夏开工,由余安医生负责。1912年,该院已有120张病床。除仁济医院外,妇孺医院及牙科诊所也相继成立。1896年,在加拿大英美会女布道会的支持下,启希贤(R .G. Kilborn)医生在四圣祠附近新巷子租用了一套房子创办了四川第一所女医院。1912年,该医院迁至惜字宫南街,定名仁济女医院(又名妇孺医院)。1907年,林则(A. W. Lindsay)医生在成都仁济医院设立牙科诊所,这是四川最早的牙科诊所。1911年,林则在四圣祠礼拜堂左侧修建独立的仁济牙症医院。

截至1910年,英美会在川一共开设了5所医院,约有260张病床,每年可接纳约32000名病患。[2]2601910年3月至1911年3月的一年间,英美会在成都共接收223名住院患者,诊治22140名门诊病人,在重庆共诊治419名住院病人和13085名门诊病人。[3]截止1911年,英美会共有14位医生和2名护士分布在英美会的8个传教点开展医疗工作。

英美会在川开展事业的最初十余年间,虽然开辟了多处诊所、医院,但也遭遇了许多困难。医疗工作面临的最大问题就是动荡不安的晚清政局,短短的十余年时间内,英美会在川事工就出现过三次停顿。第一次停顿发生在1895年,英美会正准备施展拳脚,却因“成都教案”引发的排外运动,迫使传教士全部离川。第二次停顿发生在1900年,是年“义和团运动”爆发,在川传教士于该年7月再度撤离。这一次撤离致使他们在川的工作中断了差不多一年时间。第三次停顿发生在1911年8月,四川爆发“保路运动”,鉴于局势的动荡,领事机构命令加拿大传教士再次撤离四川。总的来看,清季英美会在川的医疗工作只是处于准备和起步阶段,成效虽然较为突出,但规模还相对较小,影响也不够大。

民元以降,基督教传教事业赢来了相对稳定和开放的时代,英美会在川的医疗事业也步入了稳步发展的时期。从1912 年到1925年的13 年间,英美会传教士被允许在川进行布道、教育和医疗活动。何忠义写道:“这是发人深省的时期,清醒勤劳的中国人毫无偏见地接受新的福音。”[4]215这一时期,英美会来川的传教力量逐渐加强,在川的各项事业也渐臻佳境。1910年,英美会来川传教士共117名(15名属女布道会差派),1917年该会传教士人数达到177名(27名属女布道会差派)。②1920年,英美会差派的传教士数量继续增加,达到了187名(32名属女布道会差派)。与此同步,教会会众的人数也在不断增加。1916年,英美会牧养的教会会众有1700名左右,1918年底达到了2082人。1920年,已有224名受施洗小孩,1584名准备受洗的新信徒,3890名慕道友,此外还有2534名民众在接受英美会福音的指导。[5]20-21到1920年代中期,英美会共有男性受洗信徒2316名,女受洗信徒1094名。

在医疗事工方面,英美会一面加强原有诊所、医院的医疗力量,一面在新的传教站开设诊所和医院。1912年,加拿大传教士穆礼儒(W. J. Mortimore)同其他几位传教士来到忠县,在北门开办了医疗机构。1916年,忠县仁济医院建成,有医生1名,护理2名,设病床30张。1914年,在教会和地方人士共同努力下,英美会在自流井(今自贡)修建医院。1917年2月28日,医院建成,定名福音医院,1919年正式定名为仁济医院。1917年该院建成时,有评论称:“自流井医院是一座宽敞、精良、具有中国古典建筑特色的楼房。目前设有病床100张,到妇女部建成后可容纳160位病人。自流井医院将会成为华西地区最大的医院。”[6]1914年,高子豪(Stallaw Crawford)医生在涪州(今涪陵)县城关租用太平街巷内鹅市沟刘家院子开办诊所。1915年12月在南门外师咀处购买土地42亩作为医院院址,修建一楼一底房屋一幢,设门诊和住院部,医院定名为涪陵福音医院,1931年更名为涪陵仁济医院。1914年,英美会在荣县城北清富山开办福音诊所,由康德昭(J. R. Cox)医生负责设计和建造。诊所初期诊病不分科室,由康德昭和几名中国助理负责,为吸引患者前来,初期就诊一律免费。截止1920年,英美会在川的10处传教站(教会内称之为“十连环”)共开办7所医院和3所大型的诊所,共有470张床位。10处传教站中,成都和自流井的医院规模最大,各有150张床位,重庆与荣县次之,各有60张病床。同时,医疗机构诊治的病患人数也显著增加。以门诊病人为例,1913年英美会诊治的门诊病人共38504人,1914年增至66828人,1915年增至83767人,1916年增加到118891人。同时,住院病人、出诊病人、手术病例数量也有显著的增长(参见表1)。

表1 英美会早期在川的医疗事工统计(1897-1916年)[5]398 (单位:人次)

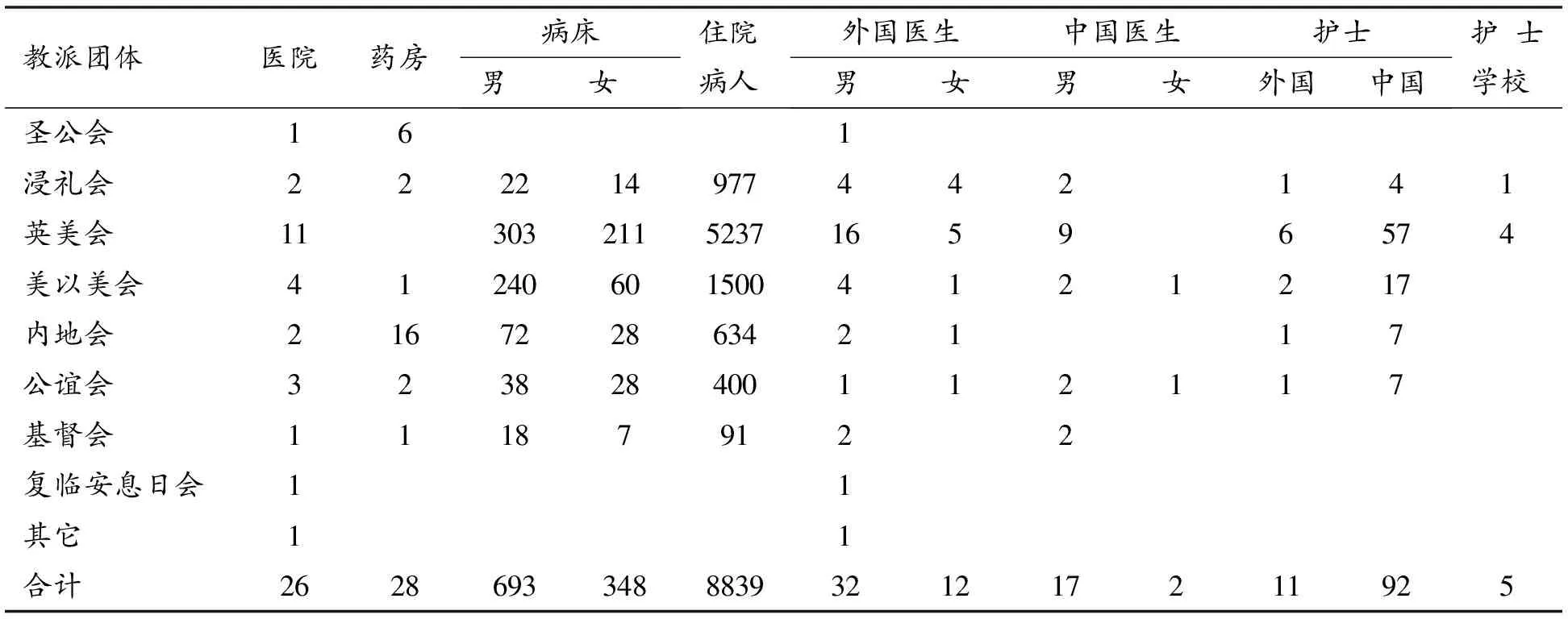

英美会对医疗事工的重视,使英美会迅速成为来川差会中医疗实力最强的差会。《中华归主》评论说:“本省凡有信徒团体之各差会皆设有医院,其中以美道会之医药事业最多。如本省教会医院共26所,病床共1041张,美道会即有医院11所,病床514张。”[7]1911年前,英美会共派遣14名医生和2名女护士来川工作。1892年至1952年间,一共有60位医学传教士来川,其中有45位于1925年前来川。60名医学传教士中有男性47名,女性13名,其中在川工作20年以上的就有20余名。[8]据《四川基督教》所作的1920年前各差会医药事工的统计显示,英美会医疗事工的各项指标都远远高于其他在川差会的水平(参见表2),医疗传教成为英美会在川传教的特色之一。

表2:医院药房护士学校情况表(1892-1920年)[9]

二、从“福音的婢女”到医学专业化

英美会在川的医疗事工取得了令人瞩目的成绩,差派大量的医学传教士通过医疗服务推进福音传播也成为英美会的差传特色。但是面对众多的病人,医学传教士在忙碌之余也逐渐陷入了医疗与福音的矛盾之中。

医疗与福音的纠纷早在第一位医学传教士伯驾来华之时便深深地困扰着来华的医学传教士。伯驾在中国成功地创办了眼科医局,他以精湛的医技赢得了病人的认可,但他在1836年5月1日写道:“我不得不拿出全部精力应付病人,根本无暇向他们布道。”伯驾清楚地认识到他自己是一名传教士,布道才是他的宗旨,但是面对众多苦难的病患,他又没有办法放下手术刀。伯驾的经历深刻地反映了传教与医疗的冲突对传教士个人的影响。“医疗只是传教的手段”,这一观念贯穿了整个早期的传教史。1887年,在第一届新教传教士全国大会上,医疗与福音的关系便成为讨论的一大焦点:医疗是应该作为布道的一种手段隶属于它,还是它自身就具备正当目的呢?其时的传教士大多选择了前者。虽然医疗传教士的专业职务是治病,但他们认为他们首要的身份是传教士。这种自我认识暗示了除非在缺乏医生和发生紧急事故的情况下,他们将不会在外国开展私人诊务。

与伯驾无法放下手术刀前去布道不同,英美会在川的传教士面对的主要问题却是没有时间拿起手术刀去治病救人。1907年,英美会在川共有6位医学传教士,但是因为缺乏牧师,王春雨和启尔德医生都不得不负责布道工作。因为布道是传教士工作的重心,当医疗与布道发生冲突时,那么医疗就不得不被抛在一旁。传教士对此时感苦恼,他们对全身心地投入医疗工作充满了渴望。同时,因为环境的压力,几乎所有的传教士医生都要花费大量的时间操心与医疗无关的事情。“那是如此不幸,我们的医生在经过两年的语言学习之后,为了找到合适的居处开始他们的传教生活,不得不再耽误一两年他们的医务工作。”[5]398英美会医生们的处境一方面昭示了医疗作为“福音的婢女”的观念是如此的根深蒂固,另一方面也反映出英美会医生们的自我认同已较伯驾时代的传教士出现明显变化。英美会医生的自我认同似乎并非是布道者,他们更愿意是治病救人的医生。为了布道而不得不放弃医疗,英美会医生的苦闷与无奈折射出医疗传教士对医疗专业化充满向往,医疗专业化已渐成这一时期医疗传教士的内在要求。1910年,启尔德医生向母会呼吁希望有更多的医学传教士来华,他即委婉地表达:“理想的受过专业训练的医学传教士不值得花太多的时间在神学训练上。”[2]38这一时期,英美会就医学专业化的问题争议不断,以启尔德为首的医学传教士坚持认为利用医疗为民众免除病痛恰如基督一生之善行,更重要的是这将会把基督教的生活方式介绍到中国。[2]21同时,英美会医疗传教士也试图通过引进西方医药、科技和公共卫生观念来迎合中国出现的“对西方科学和宗教的探究风气”。[2]38在启尔德等人的努力下,医学传教士逐步得到教会认可,医学传教也逐渐成为英美会的必需。

英美会医务工作的专业化在20世纪初取得进展,这种变化在很大程度上应归功于20世纪初的社会福音运动。20世纪初是世界传教史上的黄金时期,这一时期的西方神学正受到社会福音思潮的强烈影响。与此同时,在美国和英国兴起了为海外宣教的学生志愿运动。中国吸引了来自世界的眼光,一跃成为全球最大的宣教工场。来川的加拿大传教士“不仅仅是社会福音运动的一部分,而且还属于北美学生志愿者运动”。[10]22320世纪初盛行的“社会福音”在传教理念上更加重视如何通过世俗的努力基督化中国。就医学传教而论,社会福音关注的重点已不在是通过医学拯救灵魂,而是如何在异教徒的国家按西方基督教国家的模式建立起充满基督精神的现代医学。③在此精神的指引下,1913年,博医会就形成一个政策:“医疗慈善机构不仅被视为打开福音传播之路,扩大影响的权宜之计,而是基督传教工作中的一个必需的、同等重要的和永久性的工作。”据此政策,医疗工作摆脱了“婢女”的角色,获得了教会的认可,成为与福音同等重要的工作。这一精神也体现在1914年英美会参与华西协合大学医学院的创办工作中。华西协合大学医学院旨在培养一批能够为中国现代卫生体系做出贡献的中国医生,用基督教的价值观念改造出一个现代化国家。文佳兰评论说,对这些传教士来说,“好消息”与其说是基督福音,不如说是现代医疗科学。[10]217

当然,差会在中国的传教实践也促进了医疗事工的专业化进程。就英美会在川的事工实践而言,传教士的医疗事工越来越以它的科学性和实效性而非福音色彩赢得更高的声望和赞誉。民国以来,科学的呼声日益与国家的强盛联系在一起,科学成为强盛国家的唯一途径。在此背景下,英美会的医疗事业也获得迅速发展。简单对比英美会在川的医疗事工的统计,不难发现,进入民国后,英美会医疗事工得到了较快的发展。较明显的是1916年,该年无论是门诊病人、住院病人、出诊病人还是手术病例都远远高于1897年至1912年间各项统计的总和(参见表2)。诊治病人数量的大幅增加,显示出英美会在民初的医疗实力(包括医院、医生及医疗器具等)有空前的发展,这也从另一角度证明了医疗专业化的步伐在这一时期得到了加快。进入20年代,非基督教运动在全国范围内兴起,特别是“五卅运动”掀起的反帝浪潮很快对基督教构成重大威胁。人们欢迎基督教引入的西方近代医学,但是却将基督福音视为帝国主义侵略的一部分。作为对非基督教运动的回应,教会在20年代开始积极朝着本色化的方向努力。无论是出于教会改良适应时局的需要,还是出于对外来压力的响应,医疗传教士都不得不加强对当地医疗人员的培养,并逐步将医疗事务交由中国人负责。1927年初,因北伐军攻占武汉,收回汉口租界,英美会传教士再次撤离四川。原来传教士从事的医疗工作要么停办,要么交由中国助手全权负责。这种移交客观上使得传教士的医疗事工摆脱福音布道进而独立为极具科学色彩的世俗事业成为可能。待1927年北伐事件平息,传教士再次返回时,他们面临的已不再是福音与医疗的困惑,而是如何在中国人主导的西式医院里与中国同事建立起新的关系并以近代医学为病患提供医疗服务。

三、以医疗造就社会:英美会医疗传教的社会效应

英美会在川医疗事业的创设和发展,首先为成千上万的民众带来了解除病痛的机会。在西医传入之前,民众有病痛时只能依赖中国的本土医学。传教医疗的开展给这些患者提供了科学的医疗服务,减轻了他们的身心痛苦。1913年,英美会共为40211名病患提供医疗服务,其中门诊病人38504人,住院病人1151人,出诊556人次,共进行手术939例。1916年,门诊病人达118891人次,住院病人4652人,出诊2929人次,共进行手术5147例,总共为126472人提供医疗服务。显然,医疗工作有助于中国民众的健康,也有助于改变传统社会缺医少药的状况。

除开展日常性的医疗工作外,传教医生也参与到疾病的预防和瘟疫的治疗。启尔德的首任妻子詹妮·福勒(Jennie Fowler)便于1892年夏染病去世。何忠义的妻子也在1892年的霍乱中丧生。何忠义观察说,四川除霍乱、天花外,“白喉、麻疹、痢疾、皮肤病和结核病也是常见的疾病。因为没有采用科学的治疗方法,这些疾病导致的死亡率远比在西方国家要高”。[4]131-132既是基于自我保护,同时也为预防疾疫、保障健康,医学传教士积极参与到疾病的防控和治疗工作之中。就《华西教会新闻》所刊载的文章来看,其时医学传教士对霍乱、疟疾、猩红热、天花、麻风病、脚气、狂犬病等各种川省多发疾病都颇为关注,不但介绍了诸多的防治方法,而且积极参与了瘟疫的防治。

医疗传教的积极意义还在于传教士积极开展医学教育,这不仅使得西方的医学科学知识得以输入中国,而且还培养了大批中国医学精英,开启了中国医学的现代化之路。传教医生开展医疗工作之后,最迫切的需要便是训练本土的助手,这在很大程度上导致了传教史上所谓“雇佣体制”的形成。英美会的医学教育基本上也反映了整个基督教医学教育早期的问题。最初的训练大多是以“师徒相传”的方式有针对性地培养一两位学生。但这种培养方式很快就显示出它的弱点,即培养的学生质量并不高,而且时间成本太大。因此,规范性的医学教育逐步建立。英美会在这方面最主要的工作是推进华西协合大学的医学发展。1914年,华西大学正式创办医科,并招收了第一批学生,到1920年,刘月亭、李义铭、胡承先、颜相和四名学生顺利毕业。1917年,林则(A. W. Lindsay)在赫斐院建立牙医学科,1921年黄天启毕业,成为亚洲第一位牙科毕业生。牙科的创办人林则撰文说:“不像一般的牙科学校偏重技术,我们的学校是要学生认识口腔卫生的重要及与全身健康的关系。我们替中国建立了近代化牙医教育的基础,这基础提示了一个新的教育计划和奠定了一个高的标准。以第一流牙医教育为目的,成为一个示范中心,毕业生可以和美、加各国的牙医毕业生在进修上竞争。”[11]在林则、唐茂森(John E. Thompson)、刘延龄(R. G. Agnew)等人的努力下,牙科发展为华西协合大学首屈一指的学科,培养了一大批医学精英,享誉国际。在护士教育方面,约在1914年,出于培养中国助手以利于开展工作的考虑,在安定忠小姐(B. G. McNaughton)的领导下,英美会首先在仁济医院组织了男护培训学校。到1920年,共有8至10名男护士接受英美会的训练,其中1位成功完成了三年的培训课程,成为华西第一位男护士。1915年,女护培训学校也在仁济医院开办。据统计,英美会在川共开办了5所护士学校,分别是成都仁济护士职业学校(1914年)、涪陵德济护士学校(1917年)、自流井义济护士学校(1918年)、荣县仁济护士学校(1919年)和重庆仁济护士学校(1925年),成都仁济护士职业学校属差会合作办理,其它四所学校由英美会独立举办。

另外,英美会也积极投入地方公共卫生和社会改良活动,这对中国社会移风易俗,改变落后的公共卫生意识和个人生活习惯也起到了积极的促进作用。英美会传教士注意到:“沿着个人卫生、家庭卫生、地方卫生、国家卫生的理念推行公共卫生的宣传教育,不仅是中国其时所急需的,也是中华博医会致力的目标之一。”[5]396按英美会的观念,现代医疗差会的工作不仅包括作为医生最基本的治病救人,也包括培养医护人员,从事医学教育,公共卫生,社会和道德改革,慈善工作,医学研究,协同红十字会进行瘟疫、饥荒和流行病的防治救护等。[5]393-398他们明确指出普通公民是否具备公共卫生学知识也是衡量国家卫生教育事业的标准之一。在英美会的主导下,1910年,在川的传教士即通过一项联合医疗传教事业(Union in Medical Work)的提议,会议做出的决定包括号召所有基督徒反对使用和销售烟酒;建立精神病院、眼科医院、结核病疗养院;发展慈善事业,建立老人院和收容所。民国期间,英美会积极推进公共卫生事业,向民众广泛宣传饮水杀菌、个人洁净、食品卫生、垃圾及粪便处理等一系列现代卫生知识,引导民众养成健康卫生的生活习惯,推动了近代医药卫生在四川的传播。显然,治病救人并非传教士医疗传教的全部,医疗传教是一个改造社会的系统性工程,传教士力图通过传播医学知识、推动公共卫生及发展慈善事业等多种手段,进行道德改革和推进社会进步。

概言之,英美会举办的医疗事业虽然很难摆脱福音传播的工具角色,但是随着其专业化步伐的日益加快,其世俗化的特征也愈为明显。英美会以“医”传“道”的出发点尽管还带有强烈的宗教目的,但就其在中国社会所产生的作用和影响而论,已远超出了治病、救人、劝信的范围。英美会在川的医疗事业客观上对近代医学在中国的发展、公共卫生知识的普及和社会风俗的改良均有积极意义。

注释:

① 加拿大英美会,英文名为Canadian Methodist Church,属加拿大基督教监理宗卫斯理会。1925年6月10日,加拿大来华的英美会、长老会和公理会三教合一,组成加拿大联合教会(United Church of Canada)。加拿大联合教会的成立标志着加拿大差会在川福音传布过程中一个新时代的来临。本文主要讨论1892年至1925年间英美会在川的医疗活动。

② 是年,在川传教的新教共有8个差会483名传教士,英美会传教士占到了传教士总人数的36%。

③ 1920年,蓝华德(Walter R. Lambuth)出版《医疗传教:双重任务》一书,蓝华德从传教区的卫生需要,传教士自己的医疗要求、医疗传教的目标及范围、医学传教士的资格审查及所面临的挑战等方面系统地对医学传教士群体做了描述。蓝华德描述了作为奉献一生的职业医学传教士,其宗旨在于运用科学的精神满足人们身体和灵魂治愈的需要,“在宗教和世俗的沟壑之间架起桥梁”。

④ 相关的研究可以参见《中国医学精英的成长历程:华西协合大学医科——牙科学院考察》,载章开沅、林蔚主编《中西文化与教会大学》,湖北教育出版社,1991年。

[1] 钟善学,郑子良.四川大会五十周年纪念史略[J].希望月刊,1942(5):2.

[2] Omar L.Kilborn.Healthesick:anappealformedicalmissionsinChina[M].Toronto: Missionary Society of the Methodist Church,1910.

[3] Cheung Yuet Wah .MissionaryMedicineinChina:AStudyofTwoCanadianProtestantMissioninChinaBefore1937[M].Lanham:University Press of America,1988:43.

[4] George E. Hartwell.GranaryofHeaven[M].Toronto: Ryerson Press,1939.

[5] Omar L.Kilborn.OurWestChinaMission[M].London:Missionary Society,1920.

[6] Martimore W.J.OpeningoftheTzeliutsingHospital[J].The West China Missionary News,1917(5):31.

[7] 中华续行委办会调查特委会.中华归主:中册[M].北京:中国社会科学出版社,1987:474.

[8] Karen Minden.BambooStone:theevolutionofChinesemedicalelite[M].Toronto:University of Toronto Press,1994:78.

[9] 刘吉西.四川基督教[M].成都:巴蜀书社,1992:412.

[10]文佳兰.壮大我们的队伍:加拿大医疗传教士在四川[C]//许美德,巴斯蒂.中外比较教育史.上海:上海人民出版社,1990.

[11]华西大学校办.华西大学校史[M].成都:四川教育出版社,1990:22.

[责任编辑邓杰]

PreachwithMedicine:CommentsontheActivitiesofAnglo-AmericanChurchinSichuan

ZHAO Qing-wen

(Literature and Arts School of South-west Science and Technology University, Mianyang Sichuan 621010, China)

In 1892, the Advance Party of Anglo-American Church came to Sichuan province from Ontario in Canada, which started its activities. The church paid attention to the service of medicine and the performance was great in Sichuan. With its development of profession, the worldly features became further obvious though it was accompanied with the color of Evangelicalism. Its activities were significant for the development of the earlier modern medicine, the popularization of common health knowledge and the perform of social customs.

Anglo-American Church; churchman; Sichuan; medicine

2013-04-18

教育部青年基金项目“晚清西方音乐的中国历程”(11YJC760121)

赵庆文(1978— ),女,甘肃兰州人。讲师,硕士,主要从事民国时期基督教史研究。

B97

A

1674-5248(2013)04-0041-06