丝路帆远——从博物馆学角度看千年海上丝绸之路

2013-11-13文‖汪震

文‖汪 震

东汉·广陵王玺金印

一、从博物馆学领域研究、展示海上丝绸之路的意义

海上丝绸之路研究是近年来广受关注的学术领域之一,尤其是在当今全球化的视野下,中国古老的海洋文明记忆日益被唤醒,随着民族复兴的脚步而愈加溢出其昔日光辉。博物馆学的研究偏重于以物还原历史,从细节方面揭示当时最贴近生活的真实原貌。就目前存世的文物而言,结合中国古代产品外销地、遗址发掘、水下沉船考古等因素进行研究,都显得尤为重要。得益于国际学术交流的深入,越来越多这方面的资料得以发掘整理。而近年来国内多家博物馆也在丝绸之路专业委员的倡导下,着力加强了中外交流领域的研究并转化为展览、图录等成果。2010年西北五省举办声势浩大的“大西北遗珍”展,以精品文物的形式及通史型结构,全面展示陆上丝绸之路的千年神采,引起巨大反响。此外,如海南省博物馆的“大海的方向”展以生动的方式解读了“华光礁一号”沉船;浙江省博物馆则与韩国合作,推出“大元帆影”展,将著名的新安沉船出水文物展示于国内观众。福建博物院经过两年多筹备,于今秋成功举办《丝路帆远》七省联展,荟萃福建、山东、江苏、浙江、广东、广西、海南、江西、上海等近50家博物馆300多件文物,同样是对海上丝绸之路数千年历史的全面回望。

中华文明与世界有着长达数千年的交往史,陆上丝绸之路、海上丝绸之路、草原丝绸之路、茶马古道等均渊源悠久,它们构筑起庞大的中外交流体系。海上丝绸之路名称上与陆上丝绸之路相对应,又有香料之路、陶瓷之路等不同定义。海上丝绸之路的研究涉及众多专门领域,包括海外交通史、航海科技史、宗教艺术史、民俗史、陶瓷史、城市发展史等。从地域范围看,沿海各省甚至内陆的江西、湖南等,都与海上丝绸之路有着密不可分的联系。在时间跨度上,汉代直至清中期,都是海上丝绸之路可涵盖的范围。中国各类史籍偏重于政治事件记载,而海上丝绸之路则更多涉及民间贸易、出土文物的研究,往往能为还原当时的历史具像提供准确依据。

东汉·俑座陶灯

首先,海上丝绸之路证明,关于中国封建社会闭关锁国导致封闭保守的论调,并不能代表中国几千年的文明发展历程。对外的封闭更多是出于统治阶层的政治理念和治国需要,而中国是一个诸多文化交融的体系,不仅包括中原的农耕文化,更包括久远的海洋文化。中国的地理环境决定了中国无法如孤岛或未开发大陆一样被长期封闭,四方人群的流向有其内在的驱动性,最终都将汇聚于文化和经济都更加高度发达的地域。在经济需求方面,中国与海外物产不同、风俗相异,有着互通有无的需求,民间商贸的历史可以追溯得十分久远。而在文化取向上,中华文化从来兼容并蓄,来自异域的艺术形式及其雅趣受到欣赏及追捧,并不罕见。唐代是“胡化”特征最显著的时代之一,诸多来自西域的胡瓶类器物、金银器等。扬州地区的地名有波斯邸、波斯庄等,甚至当地有卫氏为其子取名为“波斯”。史籍记载,在黄巢起义中扬州死于战乱的胡人多达十余万人。而许多原本是来自海外的元素,在进入中国后与传统融合,逐渐成为正宗的中国风。如唐代青花瓷,在扬州曾出土巩义窑产品,其造型、釉料、纹饰绘画风格等方面,都与著名的黑石号沉船出水青花碟如出一辙。蓝白相配的审美情趣,最早只符合阿拉伯地区的传统,而当时中国需要从国外进口钴料,才能描绘出这一抹浓郁的蓝色。中国的宗教,除了道教源自本土外,其他如佛教、伊斯兰教、基督教都由海外传来。尤其是佛教,在中国经过本土化和世俗化后,又再次外传,对日本、朝鲜等都产生巨大影响。而外来的宗教,如晋江草庵的摩尼教光佛,其造型已演变得与佛教造像类似,普通民众未必能准确区分。中国还从海外引进了大量物种,如茉莉花在晋以前就引入中国,但如今已浑然不觉这是域外物种,一曲《茉莉花》甚至成为民族音乐经典。辣椒则自明代由中美洲传入,在短短数百年内已经是中国很多省份味觉的主流。番薯在明代由陈振龙引入福建地区,解决了饥荒时期的困境。

二、由文物可追溯的海上丝路千年风采

早在史前时代,中国的文化形态就呈现出多元发展的态势,在沿海地区活跃着众多古老的海洋文化形态。他们依靠渔猎经济,从大海中获得生存资源。在山东、浙江、福建、广东、海南等地,都曾发现古老的贝丘遗址。其中,福建闽侯的昙石山文化,更是福建海洋文化的发祥地。经过多次发掘,这一区域内的壳丘头文化、庄边山文化、黄瓜山文化、黄土仑文化等,基本构建起福州地区从近七千年前新石器文化至商周青铜文化的序列。在贝丘遗址中贝铲、骨针等工具最能说明原始先民与大海的紧密联系。同时,沿海先民还出现了具有原始宗教性质的某些意识。如青岛即墨北阡遗址及胶州三里河遗址的大汶口文化人骨架周围放置疣荔枝螺,形成一种独特的葬俗。目前,不但中国大陆沿海地区与台湾,在体质人类学、文化类型学等方面开始诸多交流,甚至整个环太平洋地区的学者,也就所谓南岛语族展开更深入研究,提出早期人类逐步由大陆散布迁移至太平洋诸岛,从而形成当今世界上最大的南岛语系的猜想。沿海原始先民们对古老航路的探索,为后来的海上丝绸之路奠定了基础。

明·漳州窑五彩凤凰牡丹开光花果纹大盘

清·广彩开光人物故事图大碗

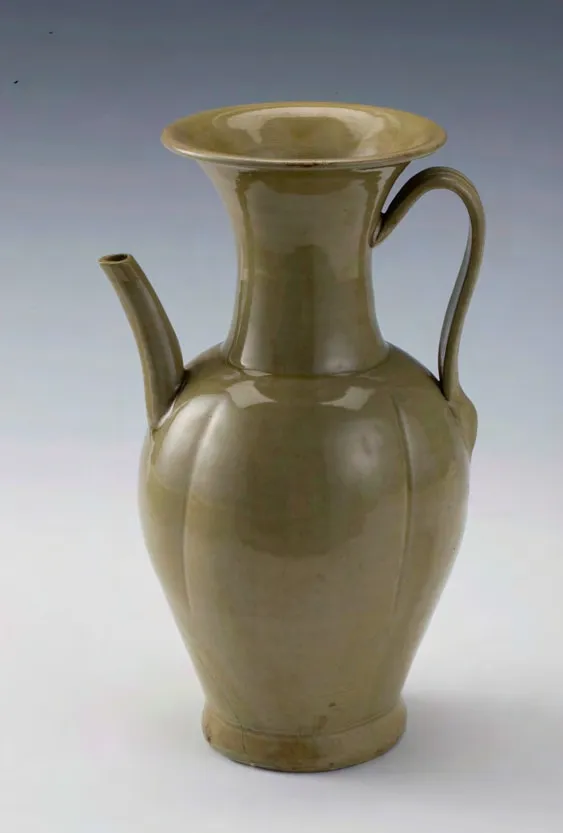

唐·越窑瓜棱执壶

在早期的中原文化中,大海更多被视为神秘之地,诸多围绕着海洋展开的幻想,为其添上了神话色彩。秦始皇巡狩东方,在东海射大鱼,同时派徐福寻找海外仙山,都有在政治上借助海洋神化自己的因素。而海神形象也从很早便出现,从古老的扶桑树传说到《山海经》中描绘的四海之神,都成为后世海神崇拜的源头。作为一代风云人物,虽然汉武帝穷尽国力开疆拓土的做法多有争议,但他对于中外交流领域的开辟却无疑具有里程碑意义。在陆路方面,他“凿空”西域,通使大漠。在海路,他以武力征服了南方的闽越、南越两个传统上负海称雄的地方政权,随后又发兵朝鲜,从而将今天越南和朝鲜的一部分都纳入版图。他在徐闻、合浦等地发舶远洋,通使海外,以黄金杂缯等进行贸易。可以说,汉武帝是最早重视海洋国土意义的君王之一。海洋也越来越成为政治力量延伸的角落,如汉初有田横据岛。闽越王、南越王在与中央抗衡时,也常有败亡则入海的策略。这些边远沿海地区被纳入中央管辖范围,都在出土文物上得到了清晰体现。如广西地区出土内壁以朱红涂写的西汉“九真”铭提筒,九真郡在今越南清化省。在海南地区出土的“朱庐执刲”银印,系汉代海南地区所设朱庐县(隶属合浦郡)执刑律官员所佩印章。1784年日本志贺岛发现东汉57年“汉倭奴国王”金印,与扬州出土、现为南京博物院镇馆之宝之一的东汉58年刘秀子刘荆“广陵王玺”金印字体、重量相似,从而证明了文献记载中,对倭奴国(日本)来使册封的真实性。

西汉·蒜头纹银盒

五代·孔雀蓝釉陶瓶

西汉·绿色玻璃璧

唐·摩羯纹银碗

从出土实物上看,汉代南方的诸多港口其实在此之前早就拥有了同远至西亚地区进行商贸往来的历史,而且其规模令人惊叹。广西合浦地区的汉墓发现大量来自海外的玻璃料器类制品,包括玻璃碗、玻璃璧、料珠、玛瑙、水晶等,从成分、造型、纹饰上分析其中许多应非国内所产。玻璃在西方约有5000多年历史,属于纳钙玻璃系统,中国本土从周代开始也产玻璃,属于铅钡系统。海外进口玻璃在早期曾被认为是玉石类材质,因此许多被按玉器的加工方式进行处理,如琉璃璧、琉璃剑饰等。汉代的器物上也出现许多胡人造型,包括陶俑灯座、青瓷堆塑罐上的人物等。面部特征既包括马来人种,也包括高鼻深目的西域人种。从造型上看,有的类似仆役,有的则似乎从事“百戏”(魔术、杂技)类活动,应更多属于民间的往来。

唐代不但是开放的时代,也是中国经济重心开始南移且城市高速发展的时代,而沿海地区港口城市的繁荣正代表了这种趋势。面向东海的登州、莱州、扬州等,都成为联接陆上丝绸之路和海上丝绸之路的结点,从中亚来的粟特商人,可以轻易地从这里获得南方来的海贸货品。如山东青州地区北齐武平四年墓葬壁画中的《商谈图》等,就可见珊瑚、大象等元素。而扬州则是汇聚南北商品、来华定居胡人最多的港口之一。扬州位于长江与运河的交点,拥有得天独厚的地利,越罗吴绫、扬州绫锦、益州蜀锦等丝绸制品,越窑、洪州窑、岳州窑、长沙窑等色瓷器,南方茶叶,襄州漆器、蜀中麻纸,扬州铜镜等均汇聚于此并出口外销。在这里发现的唐代文物包括波斯绿釉陶瓶、阿拉伯文背水壶、唐青花碟等,都具有强烈异域文化色彩。而在南方,广州、福州等城市也得到进一步开发。如厦门的陈元通夫妇墓,出土了邢窑白瓷碗、长沙窑瓷罐等,而其造型与扬州出土的器物都能找到许多相似性。在唐诗中描写的“秋来海有幽都雁,船到城添外国人”、“云山百越路,市井十洲人。执玉来朝远,还珠入贡频”等,则体现了福州等作为港口城市的特点。在福州八一七路出土的著名的“球场山亭记碑”,也有“海夷日窟,风俗时不恒”的记载。广州则依旧是南方第一大海港,唐代在这里也开创性地设立市舶使,同时具有管理和获利的双重功能。遂溪县出土的波斯萨珊时期银币、银碗、银手镯等,都见证着与异域交往的频繁和其繁荣。

唐·青花花卉纹花口盘

宋元至明清,海上丝绸之路逐渐走向鼎盛,继而又受封建王朝海禁政策的影响而屡受挫折,衍生出官本贸易、朝贡贸易、勘合贸易等多种受政府控制的贸易形式。同时随着大航海时代和工业革命的开启,全球化和西方为主导的殖民贸易体系开始形成,中国的海上丝绸之路逐渐走向衰落。在这近一千年的时间里,古代东西方的航路基本定型,航海技术也日臻完善。中国的帆船,对于古代航路的开拓起着重要作用,如水密隔舱设计、船舵可以灵活改变航向并保持稳定、船帆可以受八方来风为动力并灵活拆卸,运用指南针、牵星术在海上定位等等,都是中国海船无可比拟的海上优势。而中国以输出瓷器、丝绸等领先技术的制成品为主,引进香料、宝石(矿产)、农作物等原料的进出口模式也一直延续。其中存世瓷器的数量最为巨大,沿海沉船遗址中出水瓷器的数量常数以万计,见证着当时中国在瓷器制品方面垄断性的优势。在景德镇窑成为中国“瓷都”之前,浙江地区越窑、龙泉窑一直是外销瓷中的大户,是南方青瓷的代表。尤其是南宋至明初,通过温州等地出口的龙泉窑瓷器数量居全国领先。越窑瓷器“捩翠融青瑞色新”、“夺得千峰翠色来”的魅力,不但带动包括国内诸多窑口进行仿制,其技术甚至影响了朝鲜模仿出高丽青瓷,成为古代海外瓷器中最优秀的品种之一。瓷器的外销改变了很多地区以树叶、木器等为饮食器皿的习俗,同时东南亚等地也有以大瓮作为葬具的情况。目前水下考古发现的大量瓷器、国外博物馆保存的传世品等,很多都能与国内窑址考古发掘的品种相对应。至明代,越南、泰国、日本等都开始仿烧中国青花等品种的瓷器,并一度与中国产品形成竞争。中国瓷器在欧洲也成为皇室贵族狂热追求的对象,影响了当时流行的洛可可艺术风格。中国丝绸品虽在古代大量出口,但能保存到今天的已十分罕见。唐代丝绸大量输入朝鲜半岛及日本,江南名产越罗被甚至被新罗指定为官服衣料,而日本的遣唐使每次也接受大量的赐绢。公元8世纪的飞鸟、奈良时代成为日本丝绸生产的繁荣期,古籍《延喜式》记载了中国丝绸技术在织物用料、染色配方等方面对其的重要影响。

值得一提的是,福建地区对于海上丝绸之路的开拓发展,一直发挥着重要作用,并且随着历史进程,其地位越加举足轻重。在汉代,福州就是南方向北方转运物质的重要枢纽和造船基地。经过五代王审知对甘棠港等的开发,唐代福州及其周边港口更加繁荣。至元代,随着广州港的衰落,泉州已成为东方第一大港。在泉州发现的众多宗教墓碑,都可以说明当时大量外国商旅定居当地的情形。无论是华光礁一号等水下沉船,还是明初郑和下西洋的宝船,都具备福船船型的重要元素。郑和船队每次出行必经长乐候风,福建为这次伟大的航海活动提供了包括海船、水手等重要的物质和人员储备。同时,福建还是最著名的海上女神妈祖的发源地。福建虽然有久远的制瓷历史,是原始瓷的起源地之一,但汉以后一度衰落,此后的复兴与瓷器外销的巨大需求关系密切。唐代怀安窑的瓷器曾在日本福冈大量出土,宋代建窑系及汀溪窑(珠光青瓷)都是受日本上流社会珍视的茶道珍品。德化白瓷在明清时期更是蜚声欧洲,“中国白”成为中国瓷器的优秀代表。从技术层面上看,福建地区的瓷器有强烈的吸纳外来因素的特征,既模仿国内著名窑口的特色,又重视海外需求,同时也保留自己民间原生态的创造性,根据当地原料的特色进行大量生产。

古代海上丝绸之路是和平之路、商贸之路、文化之路,它起源于人类不惧自然阻隔,勇于探索更广阔生存空间的渴望,在这条跨越万里鲸涛的通衢上,来往着不计其数的货物和人员,承载着中华文明对世界潜移默化的影响力,同时,我们也通过这条千年海路,吐故纳新,不断创造出新的生机与活力。