后现代镜像:新生代“状态电影”叙事策略研究

2013-11-13张体坤

文‖张体坤

20世纪90年代,不管是情愿还是被迫,中国的社会和文化都不可避免地被卷入一个被称为“后现代”的喧嚣语境。关于什么是“后现代”,理论家们往往有着各自不同的理解和阐释。学者王宁这样解释道:“后现代主义艺术本身是十分复杂的,就其实验性、激进性、解构性、表演性等特征看,它确实在反传统方面比现代主义有过之无不及;但就它的另一极而言,也就是其通俗性、商业性、平民性、模仿性等特征而言,它又在许多方面与传统相通或被视为某种形式的返回传统。”由此可知,“后现代”这一概念本身有着极模糊、不确定的能指内涵,不同的人往往能从中剥离出不同的语义指向。其意义所指极易形成有趣的悖论,“如同一枚硬币,一面坚强地烙印着媚俗艺术的气息,一面却以前卫的姿态留驻了先锋的锐利。既前卫又媚俗,既激进又保守这使得‘游戏’(游戏的庄严与嬉笑,正对应了两种极端)成为了典型的姿态,喜剧成为了心爱的体裁。”尽管我们不能确切地说出“后现代”是什么,但却可以深切感触到,从1980年代末期开始,这个东西已经极大地影响、改变了中国社会的文化生态及艺术格局。

改革开放以后,国家意识形态话语对于文化市场的掌控逐渐宽松,市场经济的价值原则杠杆开始发挥作用,逐步引导大众的审美意识和消费观念。同时,随着开放的深入,中国逐渐融入了一个全球化的发展进程,与世界文化同步互动,深刻地影响着国内的大众娱乐市场和消费性文化的发展。于是,流行歌曲、好莱坞商业片、摇滚乐、家庭肥皂剧、卡拉OK、MTV等娱乐形式逐渐成为国内渐行渐盛的时尚潮流,无声无息地影响和改变着普通人的日常生活方式和消费理念。一方面,以好莱坞大片、周星驰“无厘头”喜剧为代表的大众娱乐文化一路高歌地进入内地市场,以其强烈的感官刺激、非严肃的理念、快餐式的娱乐快感而成为人们争相追崇的对象。一种崇尚娱乐、世俗化、戏谑化、非严肃的、以平民消费意识为导向的大众审美话语开始一跃成为国内文化的主导。另一方面,则是严肃的、个性化的艺术探索(包括文学、戏剧、电影、美术等诸多门类)均不同程度地遭遇到市场和观众的冷落。原先的政治神话、历史的宏大叙事、理想主义的启蒙激情等都面临着被觉醒的平民意识质疑、拆解的命运,就连曾经作为文化精英的“第五代”导演也不得不在商业文化、主流意识形态、大众话语的排挤中仓促地完成了集体的商业化转向,用奇观的民俗仪式堆砌出一个个充满野性、激情与神秘气息、可供大众意识消费的东方神话。以上的种种迹象,皆预示着中国已经进入了一个商业意识、主流政治文化、精英文化与大众娱乐文化等等“你方唱罢我登台”的多元文化形态共生并存的复杂场域,即所谓“后现代”的文化语境。

然而,正如有学者指出:“后现代文化”理应包括两个可以互相区分的部分——“后现代性文化(postmodernity)”和“后现代主义文化(postmdernism) ”;前者与杰姆逊的“后现代文化”概念接近,包含好莱坞式的电影、家庭肥皂剧、通俗小说等形式,甚至包括各种亚文化形态,如时装表演、卡拉OK、MTV、游戏机等。后者则更多地倾向于理论层面的反思与批评,如后结构主义、女权主义、意识形态批评等解构理论,以及“元叙事”的艺术创作现象等等。因此,我们理解的“后现代”是两个相互区别、相辅相成文化基因的组合:“后现代性文化是商品经济的直接现实,它通过文化游戏来牟取暴利;而后现代主义文化则是对后现代社会的价值体系和生活方式的话语表述,它通过游戏来拆解深度和意义。”

我们将要分析的这批新生代导演,正是崛起于这种“后现代”的文化语境中,他们的创作具有鲜明的“后现代”色彩,并以此彰显出自身的独特艺术存在。

电影《冬春的日子》剧照

20世纪90年代,自初登影坛,这群新生代导演就面临着尴尬的“失语”境地。因为此时的中国已经被世界性的全球化进程所挟裹,社会语境与文化心态均发生了急剧变化。计划经济时代所给予“第五代”导演们的那种得天独厚的温室土壤和话语资源已经不复存在。迎接这批青年导演的,是市场经济、主流政治话语、大众文化及“第五代”强大持续的“影响力”等多重因素牵制的成长困境。这种情况下,一方面,新生代自身的生长与发展要依托这种多元生态混杂的“后现代”语境,以便从多方资源中汲取滋养;另一方面,他们又极力渴望着摆脱这种生长环境的束缚,寻求更加自由、个性化的艺术表达。于是,在这种寄生与抗拒、矛盾与冲突的辩证法中,新生代导演逐步走向成熟,突破层层屏障,选择执拗地书写关于自我成长受挫和青春放逐的悲剧主题,从而形成了一种颇为另类、个性化的艺术形态和带有鲜明后现代色彩的话语表述策略。

在新生代的影像中,这种“后现代”体现在:一方面,他们援引西方后现代主义的思想资源,表现出对主流政治话语、大众娱乐文化和常规电影叙事的决绝反叛,而转向一种陌生的、碎片化、拼贴的、多元组合后现代镜语表现;另一方面,他们选择的影片主题往往是“自我放逐式的”,通过对“青春期的成长、焦虑、先锋艺术、精神分裂、窥视症、乱伦、感情多边化以及人生残缺等所有城市亚文化层面的内容”的倾情书写,用纪实的影像还原边缘人、弱势群体的生存状态和精神窘境,力图呈现一个逼近真实的原色底层空间,形成一种独具意味的“状态电影”,达成对经典电影的中心叙事、意识形态主流话语的拆解和去蔽。

一个值得注意的现象是,1980年代出现的《黑炮事件》(1986)、《错位》(1986)、《轮回》(1988)、《顽主》(1988),及1990年代初期的《站直啰,别趴下》(1993)、《大撒把》(1992)、《上一当》(1992)、《三毛从军记》(1993)等所谓具有“后现代”文化特征的影片,也往往具有着反讽、调侃、玩世不恭等等游戏化的态度和喜剧式外观。而在新生代导演的电影创作(皈依主流之前)中,我们却很难发现这种类似的“后现代”表现。恰恰相反,在管虎的《头发乱了》(1994)、张元的《北京杂种》(1993)、路学长的《长大成人》(1995)、贾樟柯的《小武》(1999)、《站台》(2000)等新生代的代表性影片中,即使是碎片式的影像和画面拼接,也往往透露出一种严肃的创作态度和个性化的悲剧情愫。这样,在两种不同的后现代电影表象之间,就构成了一种新的悖论:虽然二者都不同程度地指向对原有电影宏伟叙事话语的解构;但是前者表现出一种由反讽、调侃、语言游戏等构成的喜剧化的“后现代”外观;后者则表现出一种严肃的、注重个性表达、追求意识深度的悲剧式“后现代”外观。

如果我们将“后现代主义”理解为以“削平思想深度、消解历史维度”为旨归,即如迈克·费瑟斯通的理解,“后现代艺术”的关键特征是“艺术与日常生活的界限被消解了,高雅文化与大众文化之间层次分明的差异消弹了;人们沉溺于折中主义与符码之繁杂风格之中;赝品、东拼西凑的大杂烩、反讽、戏谑充斥于世,对于文化表面的‘无深度’感到欢欣鼓舞;艺术生产的原创性特征衰微;还有,仅存的一个假设;艺术不过是重复。”那么,为了抹平现实和艺术中的悲剧性,“后现代主义艺术”必然会将悲剧的主题和内容进行喜剧式的改装和组合,并充分利用反讽、戏谑、拼贴、挪用、游戏的态度等“后现代”技法趋向非严肃、喜剧化的文本实践。

在中国现有的文化体制中,国家权威意志的在场及由此形成的一系列主流价值原则和规范,决定了电影生产绝不是一种单纯的商业行为。哪怕是在市场经济杠杆充分运作的大背景下,电影生产仍旧无法超然于局外,这就从根本上决定了“中国电影不会禀承异质文化下出现的纯正后现代主义写作模式,它不可避免地会保持着非常浓重的中国写作特色。”

电影《疯狂的石头》海报

由此,我们再来重新审视以上两种不同形态“后现代”镜像文本,就可以发现不管它们是反讽的喜剧,还是包蕴着严肃个性化情志表达的“状态电影”,二者对于“后现代”艺术形式、风格的撷取都具有着典型的策略因素。如在《轮回》(1988)、《顽主》(1988)、《大撒把》(1992)、《上一当》(1992)等影片中,导演们往往让几个玩世不恭的主人公对人们日常所尊奉的神圣政治信仰、宏大价值原则、严肃的道德观念、庄严的集体行为等进行戏谑式的调侃,并以喜剧的形式对那些一本正经、本质虚伪、道貌岸然的低劣人性进行极尽的嘲弄和讥讽。影片反讽、调侃的喜剧化处理确实切近了“后现代”文化颠覆崇高、消解本质的精神。然而,究其实质,这些影片之所以拒绝传统电影叙事,而选择喜剧与“后现代”反讽手法的联结,是因为它们只想“平静地嘲笑着这个世界但并不企图去改变这个世界。”所谓“后现代”,只不过是他们借以嘲笑世俗和权威的一种叙述策略。正如影片《轮回》所表现出的鲜明文化裂隙一样,石岜本应像大多数现实中的“顽主”们一样,在反秩序、反道德、反理性等无所顾忌的行为中,轰轰烈烈地玩一场真正的后现代“平面化游戏”。然而,一旦导演赋予了他们不堪重负的精神世界,他们就会“在一种进退两难的极端困境中,人格在分裂,主体在消失,碎片化的焦虑使他们产生自我失控的恐怖,这种精神体验恰且地具有了现代主义的倾向。”无独有偶,这一时期《顽主》(1988)、《大撒把》(1992)、《上一当》(1992)、《站直啰,别趴下》(1993)等等几乎所有喜剧化处理的“后现代”电影文本中,我们都可以发现此类现代主义情思的倾向。

不同的是,新生代导演对“后现代”艺术形式的选择,首先是出于自我“反叛”的需要;他们想完成自我的群体命名,就必须对“第五代”已经发挥极致的电影叙事模式予以彻底的颠覆。而“后现代”所发起的现代解构运动,其目的即在于“消解与摧毁一切强制性的一致性思维与人为的统摄性的宏大叙事;削平与取缔一切思想观念的中心意识与深度结构模式。”这种解构、否定权威的意识恰好与新生代迫切渴望成长的“弑父”诉求相契合,并可为他们的“叛逆”行为提供充足的理论资源。

同样,当我们对《北京杂种》(1993)、《冬春的日子》(1993)、《头发乱了》(1994)、《长大成人》(1997)等“后现代”影像文本进行考察时,也可以极轻易地发现它们思想的掺杂和不纯粹。在这些新生代电影中,极少会出现如《顽主》(1988)、《大撒把》(1992)等影片中惯用的反讽、游戏、戏谑化等“后现代”手法。新生代们只是在影像形式上运用了碎片化、非连续、MTV式的画面片段拼贴等带有“后现代”色彩的视听手段。但为了保证影片意旨的严肃,他们不约而同地摈弃了同属“后现代”的反讽、戏谑、游戏等手法,这样就等于拒绝了对影片的喜剧处理。这是因为“后现代语境中的反讽极易成为一种无伤大雅的游戏,甚至油滑。反讽使艺术家获得了艺术表达的自由。但自由从来都是一面双刃剑。它解除了艺术传统与规范的武装,同时将庄严与神圣也拒之门外。由反讽而来的喜剧与后现代的‘躲避崇高’、‘拒绝责任’的‘比矮’(平庸主义)心理结合在一起,就成为了一剂迎合大众的媚俗良方。影片的深刻内涵有可能因过于浓厚的喜剧性被观众忽略乃至削平,进而成为一部庸常的影片。”它们会导致影片思想深度的消失,将电影导向一种真正的后现代主义的“平面化游戏”,而这却是这群有着明确思想意识诉求的导演们所不愿看到的。因此,与导演黄建新执导《轮回》(1988)所遭遇到的困境一样,新生代导演拒绝了反讽和游戏化的叙事姿态,而撷取了碎片的影像、非连续的跳跃性时空结构、MTV式的画面片段组合等“后现代”视听手法,由此也顺利达成了他们对“第五代”常规电影叙事的颠覆性解构,通过对边缘个体的悲剧命运、生存形态的原色呈现完成了对主流意识形态话语的去蔽。

此外,在影片的深层意义所指上,我们可以发现在这群导演另类、冷酷的外观之下掩藏的依然是一种现代主义的逼问,及他们审视当下、关注个性生存和自我思想祛魅的启蒙式热情。尽管这种“逼视和关注”往往有着或此或彼的种种局限,但他们的摄影机镜头确实践行着“我的摄影机不撒谎”的信条,对小偷(《小武》)、舞女(《苏州河》)、民工(《小山回家》、《巫山云雨》)、边缘艺术家(《冬春的日子》、《北京杂种》、《长大成人》)、无业青年(《昨天》、《站台》)、同性恋者(《东宫西宫》)等游离于体制之外的小人物,他们也力图用凌乱、斑驳的碎片式镜像拨开官方历史和主流文化云层的荫翳,将这些小人物的辛酸与悲剧境遇予以如实的呈现。

正如有论者指出,“如果说‘第五代’的创作是扎根于农耕社会,对民族文化、民族传统进行开掘和审视的历史寓言的话,那么‘第六代’(新生代)则是以冷静的目光、投身现实的热诚,逼视和关怀当下”。如在《冬春的日子》(1993)、《头发乱了》(1994)、《长大成人》(1997)等影片中,虽然新生代对“第五代”导演的文化寓言模式进行了“后现代”的形式解构,且背离了宏大的历史叙述,偏重影片对个体心理悲剧体验和主观意识情绪的表达,走向了某种反叛。但在实质上,他们影片所传达的个性化意识依然是文化精英式的,实质是“想表达现代人的一种生活状态:脆弱、敏感、自身免疫力的缺乏”。导演张元曾这样阐释《北京杂种》的意旨:“我觉得我们这一代不应该是垮掉的一代。影片的主题是寻找,这一代应该在寻找中站立起来,真正完善自己。”拍摄了《小山回家》(1995)、《小武》(1998)、《站台》(2000),热衷于还原边缘小人物的悲剧人生情态的导演贾樟柯,更是不止一次地表示要用自己的影像对中国社会底层进行“真实的”民间记忆书写,要“用电影去关心普通人,首先要尊重世俗生活。在缓慢的时光流程中,感觉每个平淡的生命的喜悦或沉重。……在中国,官方制作了大量的历史片,而在这些官方的制作中,历史作为官方的记忆被书写。我想从《站台》开始将个人的记忆书写于银幕,而记忆历史不再是官方的特权,作为一个普通的知识分子,我坚信我们的文化中应该充满着民间的记忆。”因而,新生代电影文本在形式上呈现明显的“后现代”风格的同时,在深层的意识上却显露出明确的、精英化的启蒙和去蔽的现代意识诉求。这种“后现代”与“现代”的意识悖论充斥于影片文本中,使其具有了浓重的悲剧意味,“似乎天然的处于反派地位的角色类型也模糊了。那种个人的生存困境,那种追求美好的感情,那种支配着生命冲动的原始欲望,那种属于另类却同样具备的人性内容,都一一得到了认同。”因此,“后现代”作为新生代导演的集体表述策略,其碎片化的对于个性体验、心灵悲剧与主观情绪的重视和表达,在一种反政治权威的决绝中揭示不彻底的社会现代化给当代青年一代带来的苦闷、焦虑、异化的精神现状及理想幻灭的悲剧,并力图在对真实“民间”的去蔽、还原中显露其精英式的社会、文化批判指向,值得我们研究。

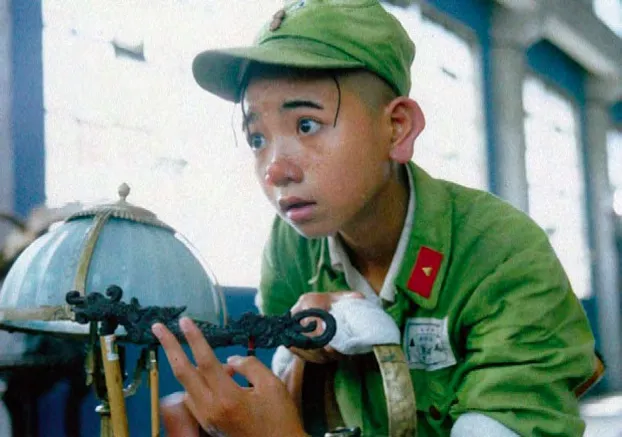

电影《三毛从军记》剧照

电影《顽主》剧照

1990年代末期,当新生代最终结束了自我漂泊,转而制作常规化的主旋律作品(如张扬的《洗澡》(1999),娄烨的《紫蝴蝶》(2003),张元重拍了京剧片《江姐》(2002)等)时;他们的皈依主流,使我们不禁想起学者尹鸿不无预见性的话,他说:“在中国电影中,那种颠覆性的后现代主义文化往往是与主流文化共存的,这并不仅仅因为这种共存是一种生存策略,而且也因为它对那种普罗米修斯与宙斯的悲剧性对立的意义已经深感怀疑。特别在一些喜剧性影片中,那种调侃一切的语言却是被镶嵌在一个‘邪不压正’的主流叙事框架之中的,所以,当这些影片兴致勃勃地撕破了世俗的天网之后,又往往把自己变成了一部先验的政治道德寓言。因此,它们是游戏电影,但又是劝世电影。这种文化的二重性,也许,我们可以称之为一种后现代主义的‘中国化’。”而此时的中国电影,香港“无厘头”喜剧、冯小刚“贺岁电影”在内地的风行,再次催生、助长了以拼贴、杂糅、反讽、挪用、类型混杂等等“后现代”手法为特征的“山寨”电影狂欢,如阿甘的《大电影之数百亿》(2006)、《高兴》(2009);宁浩的《疯狂的石头》(2006)、《疯狂的赛车》(2009);冯超的《天下第二》(2007)、王岳伦的《十全九美》(2008)等等。它们均有意地拒绝了严肃的悲剧形式(如电影《落叶归根》(2007)、《高兴》(2009)),并力图在镜语表现上突破正统的电影叙事规则,将其当做可以肆意拆解和拼装的玩具,以一种更加俚俗、喜剧、平民化的方式对经典电影语法进行颠覆式的解构,肆无忌惮地进行着后现代的“平面化游戏”。

[1]王宁.传统、现代和后现代刍议[J].书法研究,1993(5).

[2]陈林侠.论后现代语境中电影叙事的先锋困境[J].北京电影学院学报,2004(2).

[3]尹鸿.轻之惑:后现代语境中的中国电影[J].当代文坛,1994(6).

[4]钟大丰等.电影理论:新的阐释和话语[M].北京:中国电影出版社,2002.

[5](英)迈克·费瑟斯通.消费文化与后现代主义[M].刘精明译,南京:译林出版社,2000.

[6]孟宪励.论后现代语境下中国电影的写作[M].当代电影,1994(2).

[7]陈犀禾.多元语境中的新生代电影[C].上海:学林出版社,2003.

[8]孟宪励.全新的奇观——后现代主义与当代电影[M].北京:中国社会出版社,1994.

[9]赵凯.后现代语境下的悲剧意识[J].学术界,2009(4).

[10]韩炜,陈晓云.新中国电影史话[M].杭州:浙江大学出版社,2003.

[11]何建军.关于文化现状道德重建的对话[J].东方,1994(5).

[12]郑虹.独立人在行动[J].电影故事,1993(5).

[13]程青松,黄鸥.我的摄影机不撒谎——先锋电影人档案:生于1961—1970[M].北京:中国友谊出版公司,2002.

[14]颜纯钧.与电影共舞[M].上海:上海远东出版社,2003.