通山山鼓旋律特征研究

2013-11-06徐家柏

徐家柏

(湖北科技学院,湖北 咸宁 437100)

一、通山山鼓概况

湖北省通山县位于鄂东南边陲,幕阜山脉中段北麓。境内峰岭重叠,湖泊纵横。其特定的地理环境形成了通山人民世代相传,独具特色的民间传统文化。通山山鼓就是通山民间文化中的一支奇葩,它是一种以打山鼓伴唱山歌的文艺形式。

通山山鼓相传春秋战国时期已形成,唐宋时期得到了充分的发展,在明清至民国时期处于鼎盛阶段,新中国成立及改革开放以后得到了继承与创新。

通山山鼓又称“挖山鼓”、“挖地鼓”。通山山鼓因劳动场面的大小,分为单鼓、双鼓,多鼓。演奏者主要有鼓匠和歌郎,击鼓者称为鼓匠,起着督活催工的作用。鼓匠演奏时将鼓悬于腰部,右手拿棰击鼓,左手托住鼓的底部,配合手指的调节击打出“打”、“的”、“咚”三个不同的音。鼓点经常变化,节奏较慢的称“长号”,节奏较快的称“短号”。通山山鼓的唱词与唱法有固定的格式,一般一天要唱五支号子,由五种不同的方言音韵所组成的歌,歌词有成套的唱本,也可即兴编唱。上午唱“请歌郎”等,中午唱“送茶”等,下午唱“历史古人”。到收工时,鼓匠领唱“收工号子”,众人合唱,结束一天的劳动。

通山山鼓鼓音清脆,唱腔高亢婉转,在紧张的劳动中给人一种轻松愉快之感,故而在通山有“一鼓催三工”之说。

二、通山山鼓旋律特征

1.关于音列的特征

通山山鼓旋律以三音列(613)最为常见。

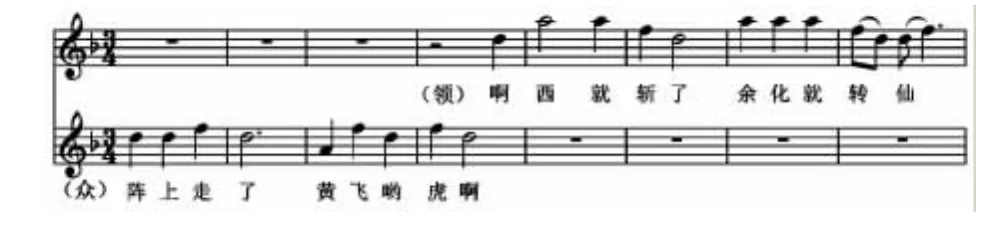

谱例1:《阵上走了黄飞虎》

上例《阵上走了黄飞虎》的旋律使用的 (613)的三音列进行,领唱高亢,音列最高音为3,下声部附和,最高音为1。

即使在四声音列,五声音列的旋律中,也能明显的感受到以(613)为骨干音行腔的痕迹。

谱例2:《老鸦尖上三件宝》

上例《老鸦尖山三件宝》的旋律使用的 (6123)的四音列进行,但可以明显的看出是以(613)为骨干音,附加(2)音作为四音列的旋律特征。

2.关于节奏的特征

通山山鼓是一种以打山鼓伴唱的民间文艺形式,因此鼓点节奏丰富多变。其演奏形式是根据劳动场面的大小分为单鼓(打一个鼓)、双鼓(打两个鼓)和多鼓(打多个鼓)。鼓匠演奏时将鼓悬于腰部,右手拿棰击鼓,左手托住鼓的底部,配合手指的调节击打出“打”、“的”、“咚”三种不同的音。“打”为用手蒙住鼓面强击,“的”为用手蒙住鼓面轻击,“咚”为不用蒙住鼓面打击,另外还有一种不是很常用的击法,称之为“扎”,“扎”为击打鼓边。鼓点经常变化,节奏较慢的称“长号”,有“单五棰”、“双五棰”和“双马过桥”等;节奏较快的称“短号”,有“小五棰”、“小三棰”和“鸡啄米”等。

通山山鼓的基本节奏简洁、平稳、以四分节奏、八分节奏、十六分节奏及四分休止、八分休止所组成的各种节奏形态,主要有X X︱X 0︱X XX︱XX XX︱XX X︱XXX X︱XXXX XXX︱0X 0X︱等节奏组合形式。

谱例3:《好个仙境在通山》

咚打打︱咚0︱咚打咚打︱咚咚打︱咚0︱咚打打︱咚扎︱

上例《好个仙境在通山》的鼓点为“长号—双马过桥”,节奏稍慢,击打手法以“咚”和“打”为主,力度强劲。

谱例4:《香莲生得面皮黄》

打咚的咚咚0︱打咚的咚咚0︱打咚的咚咚咚︱打咚的咚咚0︱打咚的咚咚打打︱打咚的咚咚打打︱打咚的咚咚0︱

上例《香莲生得面皮黄》的鼓点为“短号—五棰”,节奏稍快,击打手法包括“咚”“打”“的”,鼓点变化多样。

通山山鼓旋律既热烈奔放,又委婉愉悦,以鼓点节奏唱山歌,这种文化形式别具特色,其艺术特征独特,富于内涵。

[1]《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会编,《中国民间歌曲集成.湖北卷》,北京:人民音乐出版社,1988.