宋代词调《青玉案》格律用韵研究

2013-11-06赵瑞华

赵瑞华

(厦门大学 中文系,福建 厦门 361005)

谢桃坊在《唐宋词调考实》一文中对唐宋时期实际所用词调进行考实,列举唐五代实用词调115调,宋人沿用者共计 81 调,其中未见有《青玉案》一调。[1](P61~68)据此可知,《青玉案》一调乃为宋人首创,抑或还是当时北宋之“时调新声”。笔者以中华书局1999年新版《全宋词》[2]为据,对宋代以《青玉案》(又名《横塘路》、《西湖路》)为调名 的全部词作进行统计,共得138首。本文重点分析《青玉案》一调之格律特征、用韵情况,从而得出具体而科学的结论,以期还原宋代《青玉案》一调运用的原貌。

一、宋代《青玉案》之格律特征

对词调的格律体式归纳、总结最为详备的著作,当属万树的《词律》及王奕清等奉旨编撰的《钦定词谱》。对于《青玉案》一调之体制格式,《词律》列七体,《钦定词谱》列十三体,但在这诸多体式之中,究竟何者应为宋代《青玉案》一调的“正体”?《钦定词谱·凡例》言:“每调选用唐、宋、元词一首,必以创始之人所作本词为正体。”[3](P2)可见,词谱编订者们是把最早出现的词作作为词调的“正体”的。但是,一般来说,最早出现的词作尚处于对此词调的探索阶段,在格律、用韵、体制等方面都会不太规范。所以,并不能简单地以词作出现时间的先后,来确定一个词调的“正体”,应该把同一个调名的所有词作汇集在一起,进行格律等方面的对比分析,从而判断此词调格律的“正格”、词作的“正体”。

笔者将宋代138首以《青玉案》为调名的词作集中在一起,每首词均标明其平仄格律,而后将句式、字数相同者归为一类,进行格律方面的对比,其中平仄有异同者,就标注为可平可仄。通过这样的对比分析,得出《青玉案》一调之格律形式大致有以下几种类型:

(1)⊙○⊙●○○●韵●⊙●读○○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙●句 ⊙○⊙●韵⊙●○○●韵

⊙○⊙●○○●韵⊙●○○●○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙●句⊙○⊙●韵⊙●○○●韵(双调六十七字,前后片各六句五仄韵)

(2)⊙○⊙●○○●韵●⊙●读○○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙●句 ⊙○⊙●句⊙●○○●韵

⊙○⊙●○○●韵●⊙●读⊙○●○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙●句⊙○⊙●句⊙●○○●韵(双调六十八字,前后片各六句四仄韵)

(3)⊙○⊙●○○●韵⊙●⊙○⊙○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙●句⊙○⊙●句⊙●○○●韵

⊙○⊙●○○●韵⊙●⊙○●○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙●句⊙○⊙●句⊙●○○●韵(双调六十八字,前后片各六句四仄韵)

(4)⊙○⊙●○○●韵●⊙●读○○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙●句 ⊙○⊙●句⊙●○○●韵

⊙○⊙●○○●韵●○●○○●○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙●句⊙○⊙●句⊙●○○●韵(双调六十八字,前后片各六句四仄韵)

(5)⊙○⊙●○○●韵⊙●○○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙●句⊙○⊙●韵⊙●○○●韵

⊙○⊙●○○●韵⊙●⊙○●○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙●句⊙○⊙●韵⊙●○○●韵(双调六十六字,前后片各六句五仄韵)

(6)⊙○⊙●○○●韵●⊙●读○○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙●句 ⊙○⊙●句⊙●○○●韵

⊙○⊙●○○●韵●⊙●读○○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙●句⊙○⊙●句⊙●○○●韵(双调六十六字,前后片各六句四仄韵)

(7)⊙○⊙●○○●韵⊙●●○○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙●句 ⊙○⊙●句⊙●○○●韵

⊙○⊙●○○●韵●⊙●读⊙○●○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙●句⊙○⊙●句⊙●○○●韵(双调六十九字,前后片各六句四仄韵)

(8)⊙○⊙●○○●韵●⊙●读○○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙● ⊙○●韵⊙○●○○●韵

⊙○⊙●○○●韵●⊙●读⊙○⊙●●韵⊙●⊙○○●●韵⊙●⊙○⊙●●句⊙●●读○○●韵(双调六十八字,前后片各五句五仄韵)

(9)⊙○⊙●○○●韵⊙○●○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙●句⊙○⊙●句⊙●○○●韵

⊙●⊙○○○●韵⊙○●读○○●韵⊙●⊙○○●●韵⊙○⊙●句⊙○⊙●句⊙●○○●韵(双调六十五字,前后片各六句四仄韵)

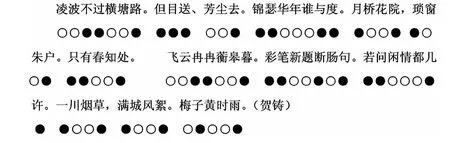

以上共列《青玉案》一调格律形式九体。宋代138首《青玉案》词作中,与(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)体之句式、句读、格律大致相符的词作数量分别为:80、11、9、9、5、15、2、2、1。可见,第(1)体在词作数量上占有绝对优势,而且第(1)体在格律方面比较谨严,所以第(1)体最有可能成为《青玉案》一调的“正格”。此外,与第(1)体之体式格律相符的词作大多为名家名作,如贺铸《青玉案》“凌波不过横塘路”,吴文英《青玉案》“东风客雁溪边道”、“短亭芳草长亭柳”,周邦彦《青玉案》“良夜灯光簇如豆”,辛弃疾《青玉案》“东风夜放花千树”等。这些著名词人,大都精通音律,故而他们的词作格律会更谨严、规范。特别是周邦彦,其词用字高雅、声调圆美、字句工整。名家、名作,更易引发后人的效仿,尤其是贺铸一词,和者最多,共计20首,贺铸即因此词而有“贺梅子”的称号。根据以上分析,我们可以判断,第(1)体应该是《青玉案》一调的“正格”,其他各体则为在“正格”基础上衍变出来的“变格”。

词作中平仄四声的安排在情感的传达方面有着重大作用。宋代138首《青玉案》词作中,与《青玉案》一调“正格”相符的词作共计80首,贺铸一词和者众多且格律与“正格”完全相符。因此,我们可以贺铸《青玉案》词为例,分析平仄格律在情感表达方面的作用。

此词中,“但目送”三字仄声连用,构成一种拗怒的音节,这种拗怒的音节在一定程度上可以传达慷慨豪放的感情,但紧随三仄声的两平声,遂使这种豪放的情调得以舒缓。除“但目送”三字外,其他词句大多为两平两仄、两平一仄交替使用,这就使得此词在总体情调上得以保持声情的和谐。所以,《青玉案》一调在平仄格律上的安排,是和谐多于拗怒、柔多于刚,在整体上给人一种和谐的美感,更易传达词人那悠远的情思。

二、宋代《青玉案》之用韵分析

填词时不仅要依据字的声律,而且亦应遵守用韵的规定。词韵与诗韵之间有一定的联系,词韵即承继诗韵而来,但词韵远比诗韵宽松。格律诗用韵限用平声字为韵脚,而词可用平上去入四个声调的字押韵。格律诗忌讳以同一个字为韵脚,词中有时会出现同字押韵的现象,即“叠韵”。[4](P29~34)以《青玉案》为调名的词作中,即存在着“叠韵”的现象。如张炎《青玉案》(闲居)一词:

万红梅里幽深处。甚杖履、来何暮。草带湘香穿水树。尘留不住。云留却住。壶内藏今古。独清懒入终南去。有忙事、修花谱。骑省不须重作赋。园中成趣。琴中得趣。酒醒听风雨。

此词前后片各六个韵脚字,上片之韵脚字为“处、暮、树、住、住、古”,下片之韵脚字为“去、谱、赋、趣、趣、雨”。可以看出,上下片中各有两个相同的字充当韵脚,此即通常所说的“叠韵”。而且此词通篇押仄声韵,这在律诗中是绝不可能出现的,在词中却可以运用无碍,可见词在用韵方面比诗宽松得多。

每首词中都有一定数量的韵脚字,而韵脚字正是押韵部位之所在,是一首词节奏的关键点,最能有效地传达出词调的声情。不同的韵脚字分属于不同的韵部,不同的韵部具有不同的声情特征。戈载《词林正韵》一书,褒贬者各有之。但对词学研究者来说,《词林正韵》仍是各种韵书中最好的一种。唐宋人作词用韵大多参考诗韵,但有时也会受到自己所处地区方言的影响,从而运用一些方言韵。《词林正韵》对各个韵部作出了严格的区分,同时也兼顾到方言和个别入声字与其他三声叶韵的情况,此书可谓是韵书的集大成之作。通过对138首以《青玉案》为调名的宋代词作中各个韵脚字的出现次数、所属韵目、所在韵部进行统计,综合分析,可以看出:

(一)宋代138首以《青玉案》为调名的词作所用韵脚字共1384个,其中“遇、语、御、虞”四字出现次数最多,分别为267、203、150、125 次,分别占韵脚字总数的 19.2 ﹪、14.7 ﹪、10.8﹪、9﹪,这说明词人在用《青玉案》一调作词时,喜以“遇、语、御、虞”四字作韵脚。一方面这四字同属一个韵部,词人比较容易用韵。另一方面“遇、语、御、虞”同属第四韵部,第四韵部所传达之声情大多为悲伤、忧郁之类。宋代《青玉案》一调词作所传达之情感多为此类,如陈允平《青玉案·采莲女》之伤感哀婉、曹组《青玉案》“碧山锦树明秋霁”之离愁别绪、蔡伸《青玉案》“鸾凤本是和鸣友”之幽思别苦、晁补之《青玉案》“十年不向都门道”之伤春愁绪等,都典型地传达了一种愁思、哀婉之情。《青玉案》一调第四部韵脚字占全部韵脚字的比例高达54.1﹪,比全部韵脚字的一半还多,正与词作者所要表达的情感密切相关。

(二)《青玉案》一调在用韵上以仄声韵为主,仄声韵共计1327个,占用韵总数的95.9﹪。仄声韵的大量使用,时常使词作呈现出一种拗怒的情调,阅读时会让人感到一种激越凄壮的情感。但细观138首《青玉案》词作,其所传达之情感为激越凄壮者甚少,相反多为绵远悠长之类。这主要是由于:《青玉案》上、下片前三句多为句句押韵,而后隔两句才协一韵。三仄韵连用会让人感到一种激扬的情感,但其后两句才协一韵,无疑会使这种激扬的情感以一种舒缓的方式作结。这种情感的升、降、升、降,使得整首词作的情感摇曳生姿,韵味无穷。如贺铸《青玉案》“凌波不过横塘路”一词,情感跌宕、意蕴悠远,这固然得益于作者情感的丰富、词句的幽美,但也与押韵位置对词作情感的调节作用有着密切关联。

总的来说,以《青玉案》为调名的词作,格律规范严整,声调优美,总体上给人一种和谐的美感。《青玉案》一调用韵多集中在第四韵部,这与其词作多传达温婉、悲凉之情感有关,句句押韵、隔句押韵,使这种温婉、悲凉之感更加迂回曲折。《青玉案》是宋代词人所喜爱的词调之一,它有力地推动了宋词的繁荣发展,是百花盛开的宋词文苑中不可缺少的一朵“青”花。

[1]谢桃坊.唐宋词调考实[J].文学遗产,2012,(1).

[2]唐圭璋编纂,王仲闻参订,孔凡礼补辑.全宋词[M].北京:中华书局,1999.

[3](清)王奕清等纂,孙通海等校点.钦定词谱[M].北京:学苑出版社,2008.

[4]周崇谦.词的用韵特点[J].张家口大学学报,1994,(2).