中国沿岸13荔枝螺的齿舌形态分析

2013-10-13黄建荣丁少雄王德祥柯才焕

黄建荣, 丁少雄, 王德祥, 柯才焕

(厦门大学 海洋与地球学院, 福建 厦门 361005)

荔枝螺属隶属于腹足纲 (Gastropoda)、骨螺科(Muricidae), 由于大部分栖息在岩石相潮间带, 在台湾等地区亦称为“岩螺”(rock shell)[1]。荔枝螺为肉食性动物, 主要摄食龟足、藤壶、牡蛎幼贝或其他小型腹足类[2]。齿舌(Radulas)是荔枝螺的重要摄食器官,位于口吻部(Buccal mass)的齿舌囊(Radularsac)中。在腹足类中, 由于齿舌结构中齿片形状、排列方式、数目等在同科或同属中有一定的规律, 因此齿舌是腹足类分类的重要依据之一[3-6]。

有关荔枝螺的分类研究有很久的历史, 早在1798荔枝螺属(Thais(Röding))被正式确立为一个属的阶元。但是此后的研究过程中该类生物的划分在骨螺科阶元下, 亚科、属以及亚属等较低级的单元划分一直存在争议[4]。在我国的最新研究中, 张素萍等依据贝壳形态将此类中的 20个种划分为红螺亚科(Rapaninae)下荔枝螺属(Thais)中的3个亚属[7]。但在国际最新研究中, Claremont等根据分子进化分析将本属的大部分种类分别划分为红螺亚科下 7个不同属[8]。齿舌的研究中, 陈志云等[9]曾对浙江省沿岸 3种常见荔枝螺的齿舌结构进行分析, 但不能反映种类较多的中国沿岸荔枝螺齿舌结构的全貌。

研究利用扫描电镜观察了中国沿海记载的13种荔枝螺的齿舌形态和排列方式, 通过齿舌形态对该类生物的分类划分进行讨论, 并通过齿舌中央齿上小齿的数目和着生位置讨论了齿舌的对称性、可变性和作为分类依据的适用性。为存在争议的中国沿海荔枝螺的分类提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 样品采集

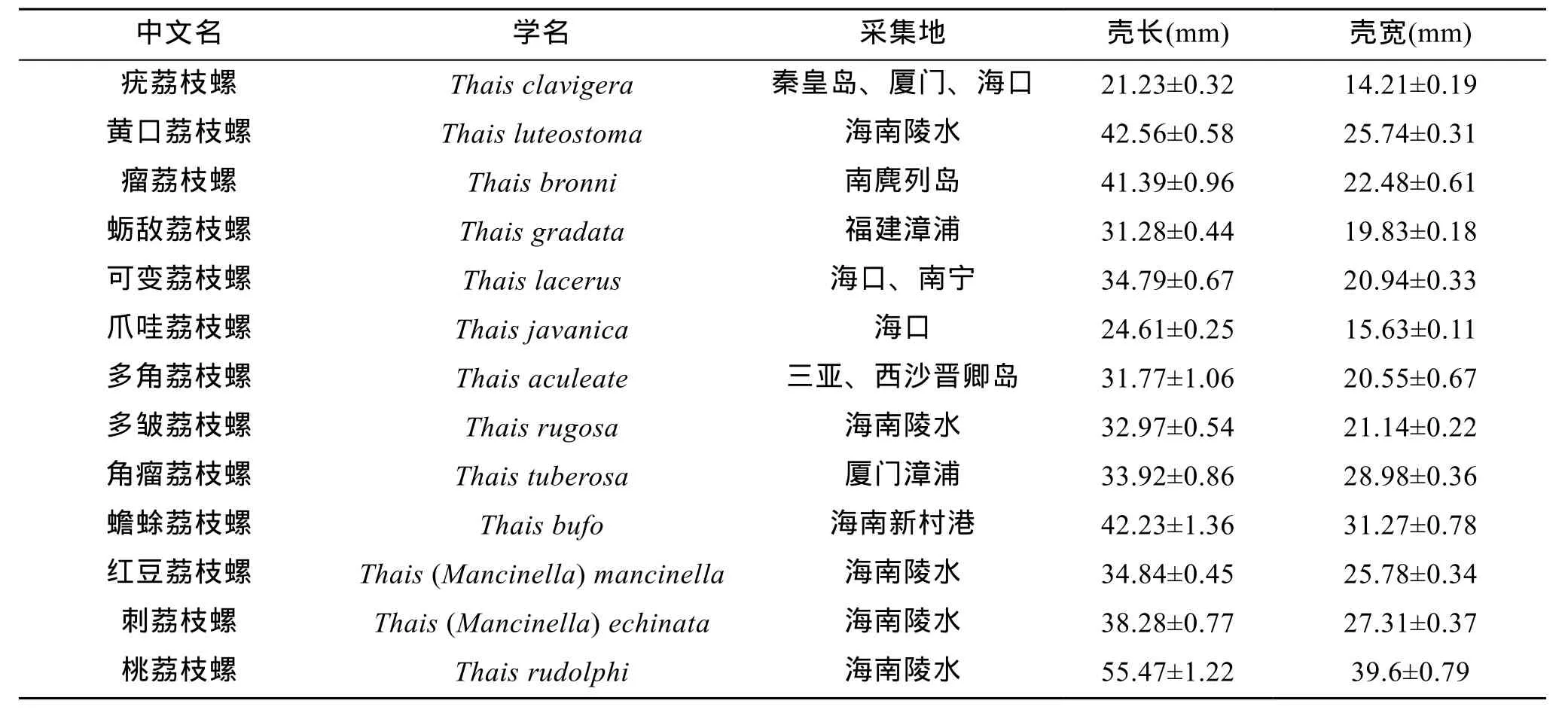

本研究选取中国沿海历史记载中13种荔枝螺作为研究对象, 所有样品材料均为活体, 采自中国沿海秦皇岛至西沙晋卿岛等不同海域, 每个种选取 5个样品进行解刨获取齿舌, 并测量所有样品的壳长数据, 计算平均值(表1)。

1.2 齿舌的制备

沿荔枝螺生长方向拉出其软体部分, 取出其吻部, 解剖获得齿舌放入10%的NaOH溶液浸泡过夜, 期间震荡数次。取出齿舌, 用蒸馏水冲洗两次,将齿舌浸泡在0.2 mol/L PBS中使用超声波清洗仪清洗10 min。清洗后的齿舌用2.5%的戊二醛固定齿舌1~2 h, 再分别在30%、50%、75%、100%的乙醇溶液中脱水 10~20 min, 乙醇: 乙酸异戊酯比例为 1:1 的溶液浸泡 10~20 min, 然后在 100%乙酸异戊酯中浸泡 10~20 min。干燥, 镀金, 用扫描电子显微镜(JSM-6390)观察齿舌的正面和反面,测量及记录[9]。

2 结果

2.1 荔枝螺属13个种齿舌的电镜扫描结果及描述

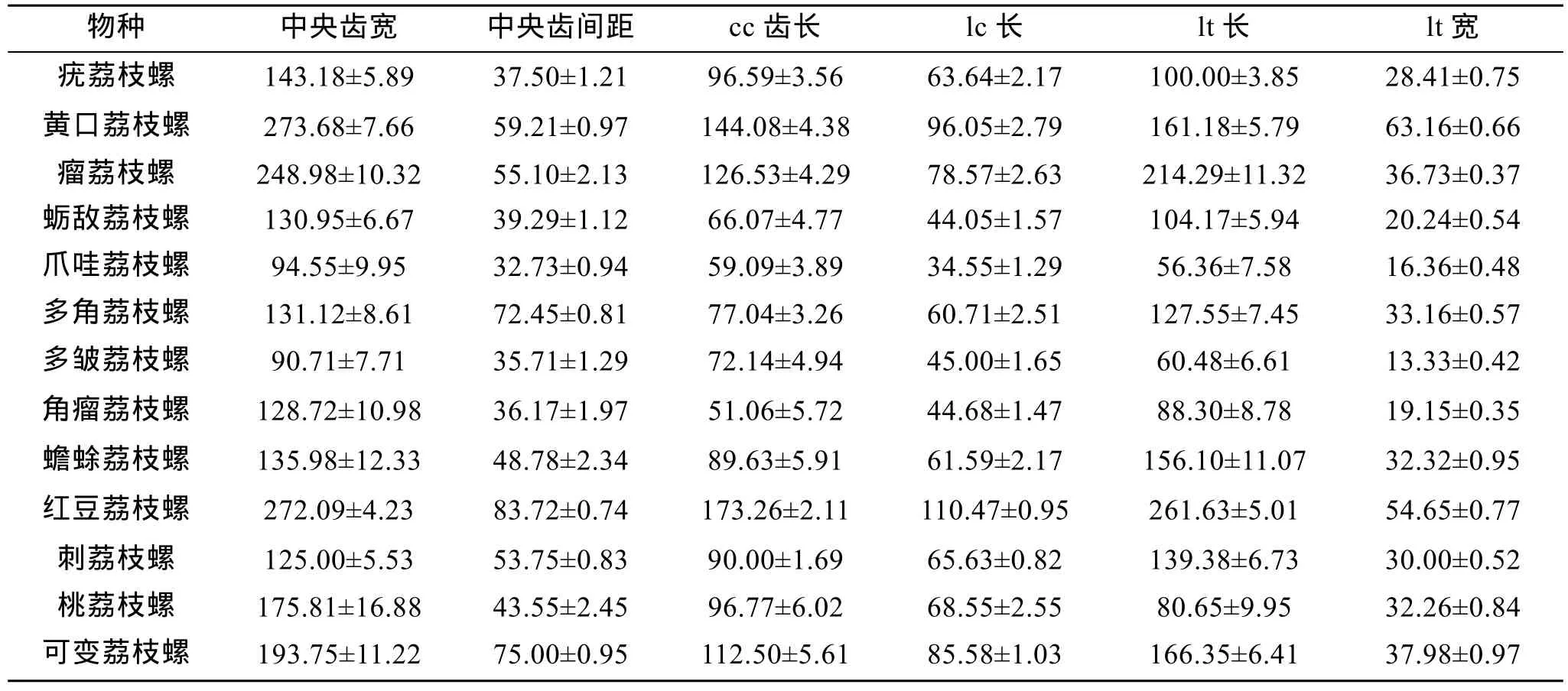

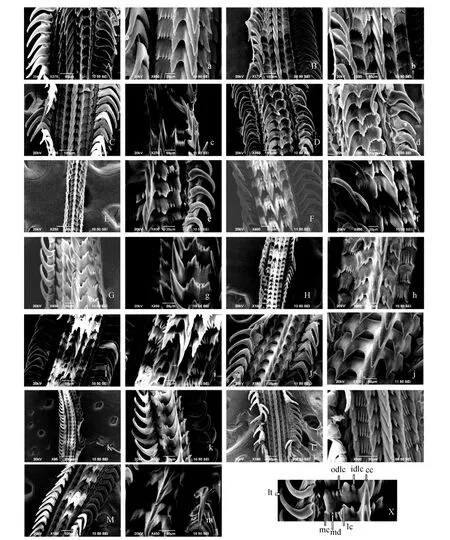

荔枝螺属的齿舌尖锐锋利, 横排和纵排排列整齐。每一横排的齿片左右对称, 具中央齿(ct-central tooth)1枚和侧齿 (lt-lateral tooth)2枚, 无缘齿, 齿舌式均为 0:1:1:1:0。中央齿中间齿(cc-central cusp)都很尖锐突出, 中央齿上布满小齿, 大部分为位于中央齿侧齿(lc-lateral cusp)内侧的侧齿内小齿(idlcinner denticle on lateral cusp)和中央齿侧齿外侧或中央齿侧齿与中央齿缘齿之间基部的中央齿侧齿外小齿 (odlc-outer denticle on lateral cusp), 有些种类中央齿缘齿(mc-marginal cusp)上也具有缘齿内小齿(md-marginal denticle)(如黄口荔枝螺、蟾蜍荔枝螺)。以下是13种荔枝螺齿舌的描述和齿舌形态数据的平均值(图1、表2)。

表1 本研究选用样品信息Tab. 1 Information of samples

表2 13种荔枝螺的齿舌形态数据Tab. 2 The morphological data of radula in 13 species of Thais (μm)

图1 13种荔枝螺齿舌形态扫描电镜观察Fig. 1 SEM photographs of the radula characteristics of 13 species of Thais

疣荔枝螺(图 1A、a): 中央齿基部宽, 中央齿中间齿尖锥形, 长度为中央齿宽度 2/3; 中央齿侧齿尖锥形, 长度为中间齿宽度2/5 , 单侧具1枚指尖状侧齿内小齿和5~6枚尖锐侧齿外小齿, 有3~4枚侧齿外小齿位于侧齿和缘齿间基部; 中央齿缘齿指状, 顶端圆; 侧齿呈镰刀状, 较粗短, 长度为中央齿宽度2/3 。

黄口荔枝螺(图 1B、b): 与疣荔枝螺相似, 中央齿分叉幅度较大, 小齿数目多。中央齿基部宽, 中央齿中间齿呈尖锥形, 长度约为中央齿宽度的 1/2; 中央齿侧齿为指状, 长度约为中央齿宽度 2/5, 顶端尖, 单侧具1枚指状侧齿内小齿和 6~8枚尖齿状侧齿外小齿。中央齿缘齿矮短, 顶端较圆滑, 具1~2枚缘齿内小齿; 侧齿呈镰刀状, 长度约为中央齿宽度2/3。

瘤荔枝螺(图1C、c): 与前两者较相似。中央齿基部宽, 中间齿尖锥形, 长度为中央齿宽度 1/2 ; 中央齿侧齿尖锥形, 长度为中央齿宽度 1/3 , 单侧具 1枚指尖状侧齿内小齿和 6~7枚尖锐侧齿外小齿, 有 3~4枚侧齿外小齿位于侧齿和缘齿间基部; 中央齿缘齿指状, 顶端圆; 侧齿呈镰刀状, 长度为中央齿宽度4/5 。

蛎敌荔枝螺(图 1D、d): 中央齿基部宽, 中间齿尖勾锥形, 顶端往内勾, 长度为中央齿宽度1/2 ; 中央齿侧齿基部宽, 顶端尖锐, 长度为中央齿宽度 1/3,单侧具1枚不明显突起状侧齿内小齿和3~4枚尖突状侧齿外小齿; 中央齿缘齿较矮, 基部宽; 侧齿呈镰刀状, 较细长, 长度为中央齿宽度4/5。

爪哇荔枝螺(图 1E、e): 与蛎敌荔枝螺的齿舌相似。中央齿中间齿尖勾锥形, 长度为中央齿宽2/3; 中央齿侧齿基部宽, 扁平状, 长度为中间齿宽度1/3 , 单侧具1枚指状侧齿内小齿和4枚尖锐指状侧齿外小齿,有 2枚侧齿外小齿位于中央齿侧齿和中央齿缘齿间基部; 中央齿缘齿椭圆锥形, 顶端圆; 侧齿呈镰刀状,前端细长弯曲, 长度为中央齿宽度3/5。

多角荔枝螺(图1F、f): 中央齿宽, 中央齿中间齿呈三角锥形, 长度为中央齿宽度 3/5; 中央齿侧齿锥形, 长度为中间齿宽度1/2 , 单侧具1枚锥状侧齿内小齿和3~4枚尖齿状侧齿外小齿; 缘齿较小; 侧齿呈镰刀状, 细长, 长度约与中央齿宽度等长。

多皱荔枝螺(图 1G、g): 中央齿发达尖锐, 基部凸起, 中央齿中间齿呈勾锥形, 长度为中央齿宽度4/5;中央齿侧齿尖锥形, 长度为中间齿宽度 1/2, 单侧具 1枚侧齿内小齿和 3枚齿状侧齿外小齿; 中央齿缘齿尖锥形; 侧齿呈镰刀状, 中间部位呈 90°弯曲, 长度约为中央齿宽度2/3。

角瘤荔枝螺(图 1H、h): 中央齿比较尖锐, 中央齿基部较宽。中央齿中间齿呈尖锥形, 长度为中央齿宽度2/3 ; 中央齿侧齿顶端朝外侧弯曲, 长度为中央齿宽度 1/3, 基部单侧具 1枚指尖状侧齿内小齿和6~7枚齿状侧齿外小齿; 中央齿缘齿锥形; 侧齿呈镰刀状, 中间部位呈90°弯曲, 长度为中央齿宽度2/3 。

蟾蜍荔枝螺(图1I、i): 中央齿非常发达, 各齿尖尖而长, 布满小齿。中央齿中间齿尖锥形, 齿尖尖锐细长, 略朝内侧勾, 长度约为中央齿宽度 2/3; 中央齿侧齿尖长, 长度约为中央齿宽度 1/2, 布满侧生小齿, 单侧数量为6~8枚, 且小齿尖锐而长; 中央齿缘齿尖锥形, 稍向外弯曲; 侧齿镰刀状, 基部宽, 尾端细长, 长度略长于中央齿宽度。

红豆荔枝螺(图1J、j): 中央齿较简单, 分叉较少, 不具小齿, 宽度窄。中央齿中间齿三角锥形, 长度为中央齿宽度2/3; 中央齿侧齿尖锥形, 顶端尖锐, 长度为中央齿宽度1/2, 不具侧生小齿; 无中央齿缘齿; 侧齿呈镰刀状, 中间部位呈90°弯曲, 长度与中央齿宽度相当。

刺荔枝螺(图1K、k): 与红豆荔枝螺齿舌相似。中央齿中间齿呈锥形, 长度为中央齿宽度 2/3; 中央齿侧齿呈长指状, 前段向外勾, 长度为中央齿宽度1/2, 单侧侧生小齿数仅具 1枚刀片状侧齿内小齿和2~3枚不太明显的矮小凸起状侧齿外小齿; 不具中央齿缘, 但在中央齿侧齿的基部外侧, 有一明显的突起, 生长方向与齿舌正向相反; 侧齿镰刀状, 尾端钩状, 长度略长于中央齿宽。

桃荔枝螺(图1L、l): 与蟾蜍荔枝螺齿舌较相似,中央齿非常发达, 各齿尖尖锐。中央齿中间齿尖锥形,长度为中央齿宽度1/2; 中央齿侧齿指状, 顶端尖锐,长度为中间齿宽度的 2/5, 中央齿侧齿和缘齿上布满侧生小齿, 单侧数量为7~8枚, 小齿长; 侧齿镰刀状,尾端钩状, 长度较短, 约为中央齿宽度的1/2。

可变荔枝螺(图 1M、m): 中央齿基部较宽, 中央齿中间齿尖锐呈尖锥形, 顶端尖锐, 长度为中央齿宽度 3/5; 中央齿侧齿较宽, 指状, 顶端尖, 长度为中央齿宽度2/5 , 单侧具1枚短尖侧齿内小齿和3~4枚片状侧齿外小齿, 有2枚位于中央齿侧齿与中央齿缘齿间基部; 中央齿缘齿较窄, 与中央齿侧齿外小齿形状相似, 但长度为其两倍; 侧齿呈镰刀状, 长度为中央齿宽度4/5。

2.2 荔枝螺齿舌的种间差异

荔枝螺属的中央齿基部都较宽, 具 1枚中央齿中间齿, 2枚中央齿侧齿。本研究种类中中央齿的分叉有两种类型, 其中红豆荔枝螺和刺荔枝螺 2种的中央齿为三分叉型, 无中央齿缘齿或不明显,其11种均有两枚中央齿缘齿, 为两端分叉型。所有种类的中央齿都很尖锐, 但各小齿的形态有差别, 其中中央齿缘齿的形状差异较大, 有些如蟾蜍荔枝螺较细长尖锐, 有些如爪哇荔枝螺较短小。各种间中央齿上的侧生小齿的数目和形状都有明显的区别, 其中红豆荔枝螺的中央齿上不具侧生小齿, 刺荔枝螺仅具一枚明显的齿片状侧齿内小齿, 其余种类都具有较多的形态不一的中央齿侧生小齿。此外, 仅刺荔枝螺的中央齿侧齿基部外侧有 1明显的突起。所有种类的侧齿结构均比较简单, 细长弯曲呈镰刀状, 但与中央齿基部宽度的比例及弯曲程度有区别。综上, 本研究13个种类中, 蟾蜍荔枝螺的齿舌最为发达, 小齿数目非常多且明显; 红豆荔枝螺和刺荔枝螺的齿舌结构与其余11个种类有较大的区别。

3 讨论

3.1 齿舌结构与食性分析

齿舌是软体动物重要的的摄食器官, 其齿片的形态与贝类的食性相符合, 齿舌会依循摄食对象的不同而有不同的形状、大小和齿式。而新腹足目的种类大部分为肉食性, 缺乏缘齿[3]。肉食性的软体动物的齿舌相对简单但强壮, 齿端尖锐; 而草食性及杂食性的种类的齿舌相对齿片较多, 齿端较钝[10]。本研究的荔枝螺属 13个种的齿舌齿式简单, 无缘齿,齿片强壮尖锐与其食肉性 (主要以牡蛎幼贝、藤壶、贻贝等为食)的摄食习性相吻合[7]。

3.2 齿舌对称性

以往的研究表明齿舌的结构一般是稳定的, 且是对称的。但齿舌存在可变性, 不同的生长阶段或不同的季节、生活温度都会对齿舌的大小、形状、小齿数量等产生变化或差异[11]。有研究表明不同的性别也会对齿舌的大小、形态等特征产生差异[12]。在本次研究中所以种类的齿舌中央齿中间齿、中央齿侧齿、中央齿缘齿及侧齿都是两侧对称的, 且同种之间的形态一致。但侧生小齿存在一定的可变性, 大部分种类同种间的齿舌中央齿侧生小齿数量和生长位置存在差异。如疣荔枝螺中央齿侧齿外小齿上的数目为 5~7枚不等, 但每个个体的具体位置和某位置的小齿数均有差异。而且侧生小齿不对称(如图 1a),疣荔枝螺的中央齿侧齿上, 左侧具 1枚侧齿内小齿,但另一侧却不具有小齿。综上, 荔枝螺的齿舌结构除中央齿上的侧生小齿外, 其余小齿均较稳定, 且对称, 同时表明侧生小齿不可作为本类生物的分类依据。

3.3 齿舌形态及系统分类

一般情况下软体动物近缘种的齿舌结构和特征相似[5,13]。本研究对象13个种的齿舌式均为0∶1∶1∶1∶0, 每一横列均具有 1枚中央齿和两枚侧齿,无缘齿, 缘齿均为镰刀状。但在中央齿各分叉齿尖的大小、形状、小齿数目和形状有区别, 中央齿缘齿的形状及大小也有较大的差异, 红豆荔枝螺和刺荔枝螺无中央齿缘齿。此前Cernohorsky等[14]认为荔枝螺属的种类中央齿从三分叉 (Manciella亚属型)进化为中央齿两侧分叉、齿尖上具多个小齿、中央齿缘齿强壮的两端分叉型 (Thais亚属和Thalessa亚属)。本研究对象中红豆荔枝螺和刺荔枝螺不具缘齿为较原始简单的三分叉型, 与这两种经常被划分为Manciella亚属相符, 其余均为中央齿两端分叉。而且红豆荔枝螺和刺荔枝螺中央齿的形态特征也与其余种类差异较大, 侧生小齿数目差异更明显。红豆荔枝螺与刺荔枝螺的贝壳外部形态很相似, 但与别的种类形态差异较大, 分子水平的分析结果也显示红豆荔枝螺与刺荔枝螺的亲缘关系很近, 但与别的种类进化关系较远[8]。红豆荔枝螺和刺荔枝螺与其他中国沿海荔枝螺种类无论是贝壳形态、齿舌还是分子发育水平, 差异都是较大, 已达到属间的区别。中国历史记载中将这些种类归于荔枝螺属(Thais), 但存在一定的争议, 国际最新的研究中Claremont等将该属的种类归类于红螺亚科下 7个不同的属, 笔者根据对我国沿岸分布的13种荔枝螺的齿舌形态进行分析,结合 COI和 16S rDNA+COI基因的系统发育分析,也倾向于认为这些种类之间的关系已不能局限于属内种间关系, 达到属间关系的水平, 其中红豆荔枝螺和刺荔枝螺可归于红螺亚科Manciella属。

[1]赖景阳. 关于台湾的骨螺[J]. 贝友, 1987, 11: 14-35.

[2]楼子康. 牡蛎敌害——蛎敌荔枝螺习性的观察[J].海洋与湖沼, 1963, 5(1): 56-67.

[3]巫文隆. 新腹足目贝类类缘关系研究——齿舌的分析结果[J]. 电子显微学报, 1992, 5: 331-332.

[4]Fujioka Y. Seasonal aberrant radular formation inThais bronni(Dunker)andT. clavigera(Küster)(Gastropoda:Muricidae)[J]. Journal of experimental marine biology and ecology, 1985, 90(1): 43-54.

[5]陈德牛, 高家祥. 略谈软体动物的齿舌[J]. 生物学通报, 1983, 6: 25-26.

[6]Kool, S. Significance of radular characters in reconstruction of thaidid phylogeny (Neogastropoda:Muricacea)[J]. The Nautilus, 1987, 101(3): 117-132.

[7]张素萍, 张福绥. 中国近海荔枝螺属的研究 (腹足纲:骨螺科)[J]. 海洋科学, 2005, 29(8): 75-83.

[8]Claremont M, Vermeij G J, Williams S T, et al.Global phylogeny and new classification of the Rapaninae (Gastropoda: Muricidae), dominant molluscan predators on tropical rocky seashores[J]. Mol Phylogenet Evol, 2013, 66(1): 91-102.

[9]陈志云, 尤仲杰. 3 种荔枝螺齿舌的扫描电镜观察[J].水产科学, 2009, 28(3): 153-155.

[10]蔡英亚, 张英, 魏若飞. 贝类学概论 [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1982: 50-53.

[11]Fujioka Y. Systematic evaluation of radular characters inThaidinae(Gastropoda: Muricidae)[J]. Journal of Science of Hiroshima University, 1985, 1(31): 255-287.

[12]Matthews-Cascon H, Pereira Alencar H A, Guimaraes R S, et al. Sexual dimorphism in the radula of“Pisania pusio”(Linnaeus, 1758)(Mollusca, Gastropoda, Bucci nidae)[J]. Thalassas: An international journal of marine sciences, 2005, 21(1): 29-33.

[13]Meirelles C A O. Matthews-Cascon H. Relations between shell size and radula size in marine prosobranchs (Mollusca: Gastropoda)[J]. Thalassas,2003, 19(2): 45-53.

[14]Cernohorsky W. The Muricidae of Fiji, Part IISubfamily Thaidinae[J]. The Veliger, 1969, 11(4):293-315.