行政诉讼观念现状及其对诉讼行动的影响探析——以中部某自治州为例

2013-10-10汪燕

汪 燕

(湖北民族学院法学院,湖北恩施445000)

行动中的行政诉讼是文本中的行政诉讼内化为行政诉讼观念再外化的结果。行动中的行政诉讼与文本中的行政诉讼是不是一个模样,起关键作用的是行政诉讼观念。本文通过实证研究的方法调查人们的行政诉讼观念并分析这些观念对行政诉讼行动的影响,以探讨行政诉讼制度的有效实施。

一、研究设计及实施

(一)样本的选择

鉴于人力、物力等多方原因,本项实证研究采取分类抽样、问卷调查的方法,分别针对行政诉讼法律关系主体中的民众(原告)、律师、行政机关工作人员和法官设计四类不同的调查问卷。四类问卷有少部分题目相同。一是受访者背景信息,如性别、年龄、学历和政治面貌等;二是开放性问题,即“关于本调查问卷以及行政诉讼调研课题,您想告诉我们的任何想法”;三是对行政诉讼的一般认识问题。除此之外,四类问卷的其他内容除个别问卷题目一致外,均根据调查对象的不同设置内容相异的题目,以充分考虑不同调查对象的特殊性。

(二)调查对象的确定及实施情况

鉴于调查的可行性考虑,我们选择了中部某自治州为调查对象。在该地区走访4个法院,与8人次行政庭法官和1名基层法院院长、1名基层法院分管副院长进行了座谈。发放26份行政庭法官调查问卷,回收22份;发放300份行政机关工作人员调查问卷,回收276份;发放24份律师调查问卷,回收24份;发放200份民众调查问卷,回收194份。

二、行政诉讼认知调查结果——观念中的行政诉讼

行政诉讼法在区域的实施状况与区域人群对行政诉讼的认知有关。从调查的情况看,自治州对行政诉讼的认识有其地域特征。

(一)民众、律师和行政机关工作人员对行政诉讼制度的了解程度不高

1.民众对行政诉讼制度的了解程度低于全国①全国,指的是《中国行政诉讼制度改革的理论与实践》项目组在全国开展法官卷、民众卷、律师卷和行政机关工作人员卷调查所得的比例。全国调研涉及的市、区和县共计50个,接受调查的各类人员共计7669人次,其中法官1074人,行政机关工作人员2937人,律师1101人,民众2557人,共回收调查问卷8577份(含网民调查问卷906份)。下同。

回收的194份民众调查问卷中,有93人在回答“您是否知道我国有一部规定“民告官”的《行政诉讼法》时”选择了不知道,比例为47.9%,全国的比例则为33.8%。有33人在回答“您是否知道老百姓可以到法院去告行政机关”时选择了不知道老百姓可以到法院去告行政机关,比例为15%,全国则为21.2%。有24人在回答“您对我国行政诉讼制度的了解程度”时选择了完全不了解行政诉讼制度,比例为12.3%,全国比例为14.4%;有92人不太了解行政诉讼制度,比例为47.4%,全国为44%。

自治州民众对行政诉讼制度了解低的原因:一是调查对象的学历层次偏低。该地区参与调查的194位民众中,有124位是高中或者中专,比例为63.9%;而全国调查对象中高中或者中专学历的只占25.9%。另外,也可以推论该区域在学历教育之外对行政诉讼法的宣传普及不力。二是调查对象的就业单位主要是企事业单位。该地区参与调查的194位民众中,有108位在企事业单位工作,比例为55.7%,而全国调查对象中企事业单位只占34.7%。第三,被调查对象中原告占7.2%,没有参与和接触过行政诉讼的比例达到86.1%,而全国只有79.3%。

2.行政机关工作人员对行政诉讼制度的了解程度低于全国

回收的276份行政机关工作人员调查问卷中,有7位在回答“您对我国行政诉讼制度的了解程度”时选择了“完全不了解”,比例为2.5%,全国的则为1.7%;有76位“不太了解”,比例为27.4%,全国为21%,只有 23位“很了解”,比例为 8.5%,全国为14%。

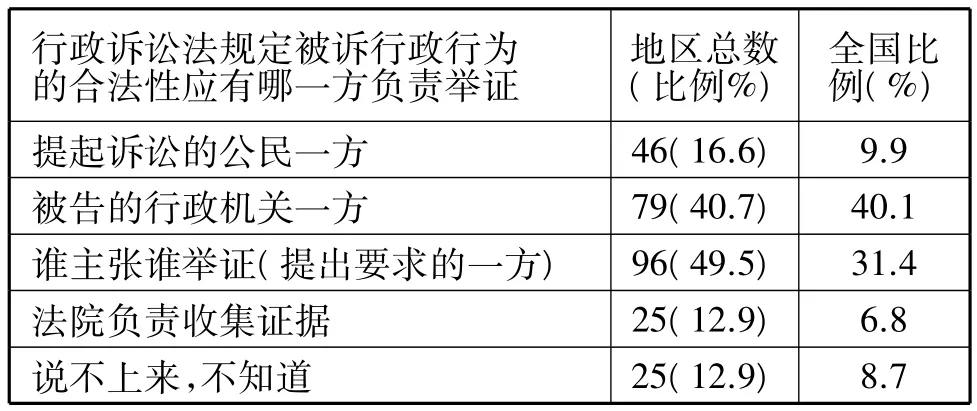

行政机关工作人员对“行政诉讼法规定被诉行政行为的合法性应由哪一方负责举证”的回答,也暴露了行政诉讼制度的普及不高。

表1

行政机关工作人员对行政诉讼制度的了解程度低于全国,可能是以下原因造成的:一是与被调查对象从事的工作有关。在业务部门工作和综合部门工作的比例分别为36.2%和43.8%,在法制部门的仅占5.4%,而全国达到15.3%。但这一数据恰恰表明了不在法制部门工作的行政机关工作人员普遍对行政诉讼制度疏于了解。二是与被调查对象的学历教育有关。该地区受过法学教育的调查对象仅占18.8%,全国则为28.6%;该地区调查对象具有大专及以下学历的比例达到48.6%,全国则为33.7%。

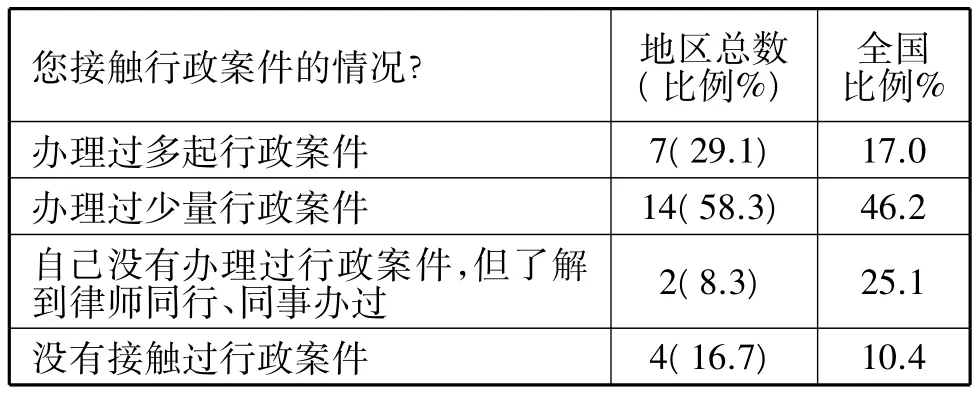

3.律师对行政诉讼制度的了解程度低于全国

回收的24份律师问卷中,有7名“很了解”行政诉讼制度,比例为29.1%,全国为29.3%;8.3%“不太了解”,全国的为4.8%,其余的则“一般了解”。

这可能是两个方面的原因造成的:一是虽然司法考试实行全国统考,但对民族地区制定了优惠政策。在民族地区执业的律师当中,大部分是通过民族地区照顾线的持C照的执业人员。二是与律师的执业意向和经历有关。

综上,自治州民众、行政机关工作人员和律师对行政诉讼制度的了解程度普遍偏低。既低于全国的同期调查,甚至大大低于19年前全国的调查结果。自治州民众2011年不知道行政诉讼法的比例比龚祥瑞先生调查的全国民众1992年不知道的比例高36.5。

(二)诉讼不是绝大多数民众、律师、法官行政纠纷解决机制的首选

1.民众、律师和法官偏好行政内解决纠纷

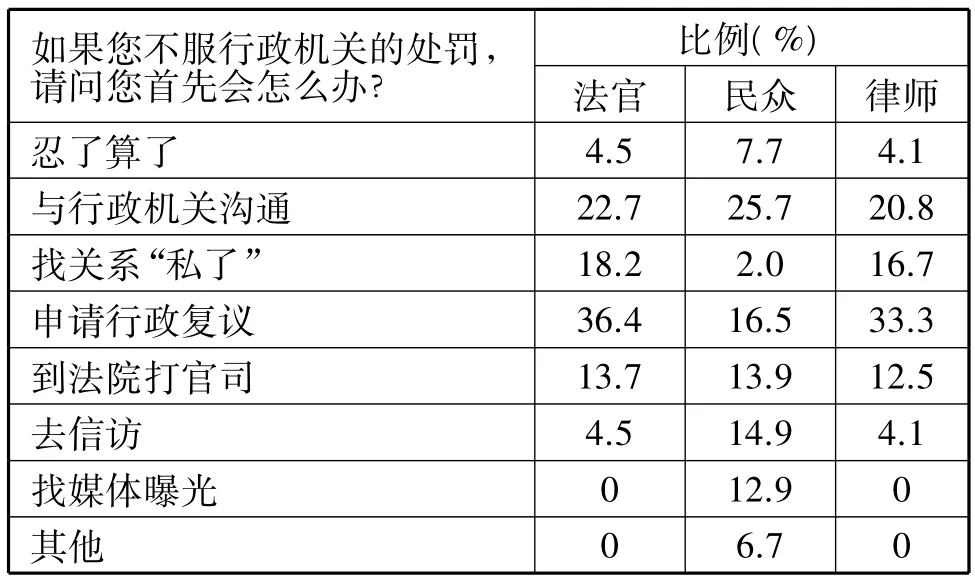

民众、律师和法官之所以首选行政内纠纷解决机制,与他们各自对行政诉讼维权信心不足以及价值、成本判断等有关。

表2

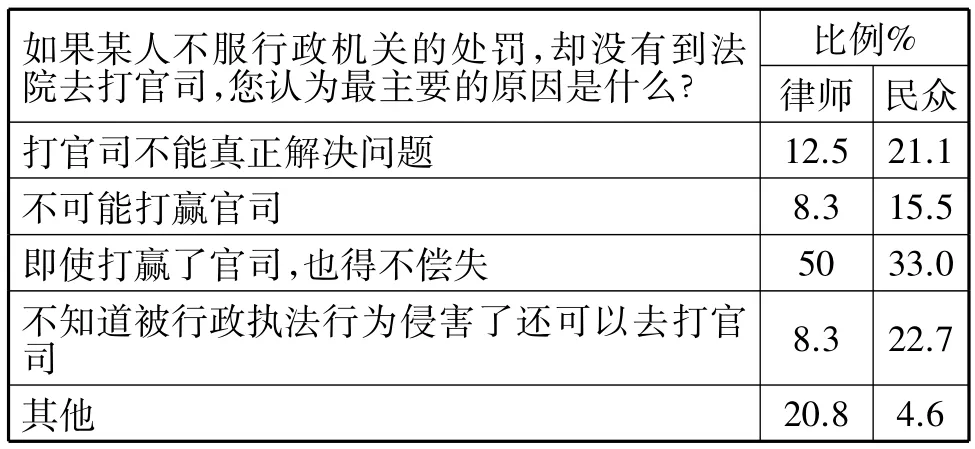

2.民众和律师认为不选择诉讼的最大原因是得不偿失

33%的民众和50%的律师认为即使打赢了官司,也得不偿失,表现出不想得罪行政机关的心态。

表3

民众和律师认为诉讼得不偿失,既是对诉讼成本的估算,也是对诉讼所得与将来所失的推算。另外,12.5%的律师和21.1%的民众认为“打官司不能真正解决问题”也是影响原告纠纷解决机制选择的重要原因。

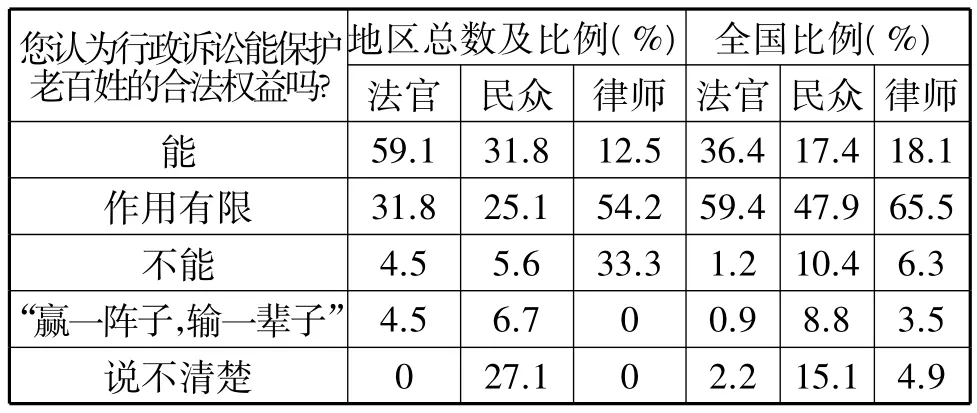

(三)法官、律师和民众对于诉讼维权信心不足

虽然59%的法官认为行政诉讼能保护老百姓的合法权益,对行政诉讼的公民权利保护功能予以信任,但亦有31.8%的法官认为作用有限;25.1%的民众认为诉讼维权有限、5.6%的认为不能维权,高达33.3%的律师认为不能保护原告的合法权益。

律师对行政诉讼信心不足,是多方原因造成的。79.2%的律师认为行政诉讼法落后,79.2%的律师认为行政机关在行政诉讼中不配合、干预、刁难,100%的律师认为审判不独立、受干扰太多,83.3%的律师认为取证难,79.2%的律师认为法院很难采纳律师意见,83.3%的律师认为律师权利有限,难以发挥较大作用,均是导致行政诉讼难的症结。

表4

诉讼公信力的低下,一方面是行政诉讼原告败诉率高导致的;另一方面源于,即使是原告胜诉,比如行政行为被撤销,但原告受损的实体权益仍然得不到救济。这种有限源于对原告权益起最终决定作用的,不是法院。

(四)对法院与行政机关关系的认识有偏差

78名民众认为,法院应当配合行政机关的工作,43名认为法院不应当配合行政机关的工作。141名民众认为法院与行政机关都应当服从和谐、稳定的大局。

有3名法官认为法院应当配合行政机关的工作。有1名法官认为不应当独立审判。有1名认为行政机关不应当服从法院的裁判。

150名行政机关工作人员认为法院应当配合行政机关的工作,222名认为法院与行政机关都应当服从和谐、稳定的大局。

(五)对行政诉讼制度本身及其实施效果的评价不高

1.半数以上的法官和律师认为行政诉讼法落后了

59.1%的法官认为行政诉讼法落后了,4.5%的认为超前了。79.2%的律师认为行政诉讼法落后,很多规定有待完善,没有律师认为行政诉讼法超前。

2.只有半数行政机关工作人员认为行政诉讼对依法行政有些促进

81.8%的受访法官认为行政诉讼对行政机关影响大,促进了行政机关依法行政,18.2%的认为有些促进,效果不明显。而只有14.9%的行政机关工作人员认为行政诉讼促进了行政机关依法行政,43.5%的认为有些促进,10.1%的认为没有影响,行政机关各种不法现象依然如故,29.3%的认为束缚了行政机关的手脚,行政机关不敢大胆处理违法行为了。从法官和行政机关工作人员的回答情况看,我们认为行政机关工作人员的认识更能反映行政诉讼的实际社会效果。

3.认为行政审判(或者行政诉讼)前景黯淡的比例均高于全国

当地法官认为行政审判前景“光明”的比例为18.2%,高于全国的比例16.0%;而认为“黯淡”的比例为9.1%,全国则为5.9%。63.8%的行政机关工作人员认为行政诉讼有希望,但困难大;5.4%的认为黯淡,18.9%的认为光明,9.1%不清楚。54.2%的律师认为有希望,但困难大;8.3%的认为光明,37.5%认为黯淡。

以上数据表明,自治州行政机关工作人员、律师、法官对行政诉讼前景的认识分歧很大。尤其值得关注的是,认为行政诉讼前景黯淡的比例高于19年前全国调查结果。但行政机关工作人员和法官认为前景光明的比例亦高于19年前。[1]339

三、行政诉讼观念对行政诉讼行动的影响分析

自治州内的法官、律师、行政机关工作人员和民众有关行政诉讼的认知,有可能形成连带效应,影响行政诉讼行动。

(一)法官纠纷解决机制选择偏好以及认为诉讼维权有限对立案的影响

如果法官偏向首选行政内解决,且认为诉讼维权有限,有可能影响原告是否继续起诉,也有可能影响其对行政案件的受理。法官的选择偏好,可能使一部分已经到法院准备诉讼的原告被挡在庭外,让这些原告掉头找行政机关解决行政纠纷。这种连带效应的可能结果是诉讼量减少①当然,行政相对人可以自主选择解决机制,行政纠纷解决机制的首选是原告综合考虑的结果。从有效解决纠纷的角度探讨,需要讨论的是如何衔接行政内的解决机制和诉讼之间的关系。。民众本身有诉讼意愿,起诉到法院,未必能够启动诉讼。

有行政庭法官告诉我们:“当事人坚持要立案的,我们就立,但是在立案之前我们要做一个审查。”法院在立案环节所要考虑或者审核的本应只是案件是否符合起诉条件和受案范围,但法官的判断并不限于此。他们往往以可能的审判结果或者审判的难易程度决定是否立案。

从法官回答“在您的印象中,有没有行政案件应当受理而没有受理的情况”看,这种影响是存在的。虽然50%说没有,但27.3%的法官承认有应当受理的案件因各种原因没有受理,即便大大低于全国的比例69.8%。这些数据表明,由于自治州行政纠纷解决机制的选择偏好以及行政诉讼制度的普及不高导致行政诉讼案件总量确实不高。但在为数不多的行政案件中,人民法院仍然存在应当立案而不立案的情况。

(二)法官对法院与行政机关关系的认识偏差对行政审判的影响

1.对行政机关和老百姓的态度有差异

82.8%的法官认为自己对双方当事人的态度一样,有18.2%的法官认为自己对老百姓的态度更好。但律师、民众的看法不一样。75%的律师认为法官对行政机关的态度更好,只有8.3%认为是一样的;28.4%的民众认为法官对行政机关的态度更好,21.1%认为是一样的,而41.8%的民众说不清楚。

接受调查的民众有79.9%的人从来就没有接触过法官,有86.1%的人没有接触过行政诉讼,因此,41.8%的说不清楚法院在行政诉讼中对老百姓与行政机关的态度是否有差别是可信的,而认为“对行政机关态度好些”和“对老百姓与对行政机关态度一样”有想象的成分。

2.行政审判独立不够

我们分别对法官、律师调查了行政审判难和行政诉讼难的原因。59.1%的法官和33.3%的律师认为行政实体法律内容繁杂,难以全面了解;68.2%的法官和54.2%的律师认为法律法规不健全,标准不好掌握。除此之外,更重要的原因在于:50%的法官认为审判没有真正独立,100%的律师认为审判不独立,受干扰太多。法官认为审判没有真正独立,表现在于:50%认为法官保障制度不完善,40.9%认为绩效考核的一些做法让法官左右为难,31.8%的法官认为行政机关刁难、干预、不配合和媒体不当影响。所有接受调查的律师全部都认为法院审判不独立,以致50%的律师“要花很多时间处理许多诉讼之外的各种关系”。

审判不独立的原因具有多样性和复杂性,但不排除一部分源于法官本身对法院与行政机关关系的不当认识有关。如果认为法院应当服从行政机关,那么,法官就不会作出任何监督行政机关的行动。

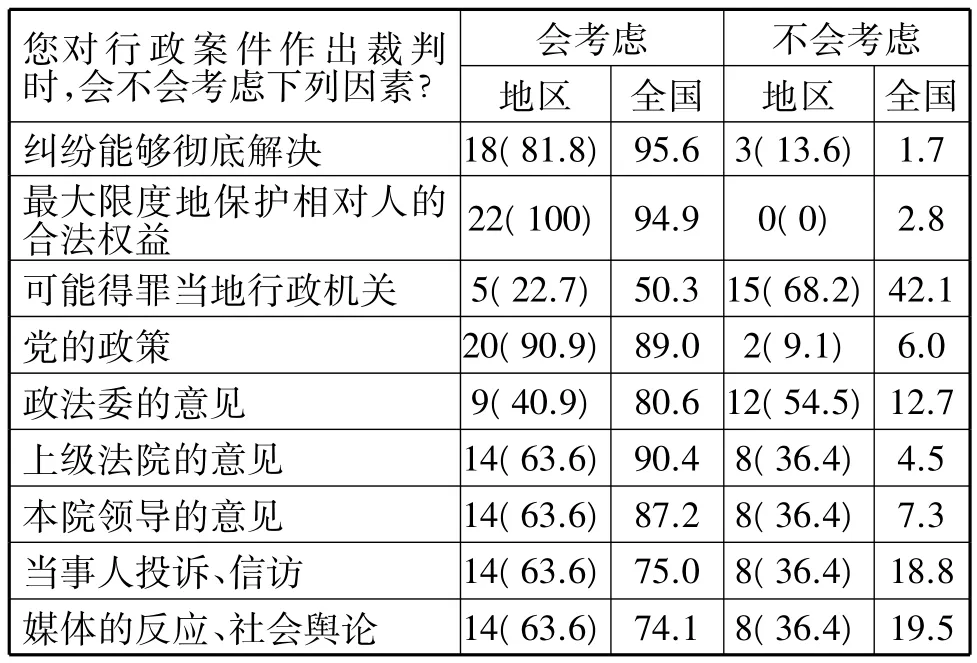

3.在行政裁判过程中考虑不应该考虑的因素

表5

行政审判不独立,必然迫使法官在行政裁判的过程中考虑各种因素。比如,22.7%的法官不得不考虑是否可能会得罪当地行政机关。

其次,在现行的政治体制和司法体制下,90.9%的法官会考虑党的政策、40.9%的会考虑政法委的意见、63.6%的法官会考虑上级法院的意见①和本院领导的意见。另外,63.6%的法官会考虑媒体的反应、社会舆论和当事人投诉、信访。54.5%的法官欢迎媒体报道,认为媒体的报道有利于行政审判的开展,但仍有36.4%的认为要看具体情况。

法院在审判行政案件的过程中,并不是单纯地基于法律和事实作出裁判。法官之所以考虑事实和法律之外的其他因素,是因为法官、法院在现行的体制下所受的束缚或者所要遵守的规则是多元的,而这些多元的规则本身可能存在内在的冲突。法院在行政裁判的过程中,考虑“可能得罪当地行政机关”属于考虑不应当考虑的因素。除此之外,需要关注和讨论的是,如果法官考虑的诸多因素与法律发生冲突,法官如何处理。

4.针对“轻微违反法定程序”的情形,40.9%的法官认为可不撤销

只有54.5%的法官认为“只要违反法定程序就撤销”,40.9%的认为轻微违反法定程序不撤销,严重违反才撤销。这一现象表明当地法官对程序正义仍然存在漠视,也表现出不想给行政机关添麻烦的心态。或许正是法官的这种裁判,使得行政机关更关注实体而忽视程序,以致行政诉讼对行政机关的影响不明显。

5.少数法官视情况采纳伪造证据

我们向法官调查了“在行政诉讼中,如果您发现行政机关提交的证据是在决定作出后收集的,却标着行政决定作出前的日期,您会如何处理?”有18.2%的法官回答“会对证据材料加以审查,如果是真实的,会采纳。”这一做法表明两点:一是法官认为既然证据材料反映的事实是真实的,瑕不掩瑜,即便是决定作出之后才收集,也足以证明并没有冤枉行政相对人没有侵犯其合法权益,视为是对行政行为的补正,所以采纳;二是法官即便发现行政机关提交的证据是在决定之后提出的,但只是止于“发现”,审查之后拿不出新的证据证明确实是决定作出之后收集的证据,而证据材料又是真实的,所以采纳。这些做法,某种程度上与证据真伪的证明能力有关,也仍然与法院对与行政机关的关系认识有关。

(三)行政机关工作人员的诉讼观念对诉讼行为的影响

① 上级法院的意见,对法官的影响较大。一方面是基层或者下级法院遇有疑难案件会主动征求上级法院的意见,以免当事人上诉后,上级法院改判或者发回重审;另一方面是上级法院如果对个案发表意见,下级法院不得不考虑。由于上下级法院之间并不是简单的指导关系,在实践中表现出的更多是领导与被领导关系。尤其在民族地区,这种领导与被领导关系更为明显。一是基层法院院长的提名权在上级法院,中央财政对基层法院的财政转移支付资金由省级法院分配。

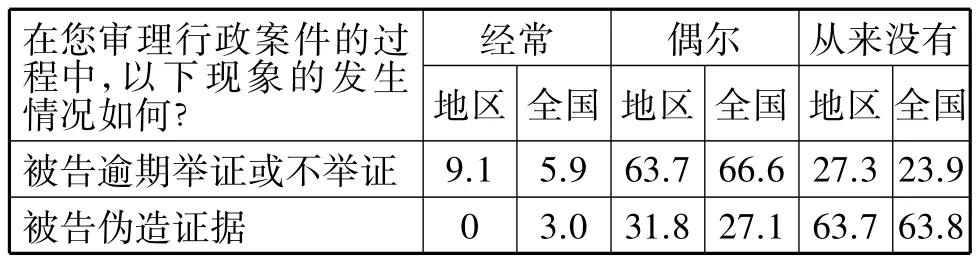

1.认为法院应当服从行政机关的影响

接受调查的150名行政机关工作人员认为法院应当配合行政机关的工作。这种认识反映在行动上,有可能就会表现为指挥法官或者无视法律恣意行为的倾向。比如,在行政诉讼的过程中,违法举证。31.8%的法官反映被告伪造证据。一是自行向原告和证人收集证据;二是不提供对自身不利的证据;三是被告逾期举证或不举证;四是被告伪造证据。

表6

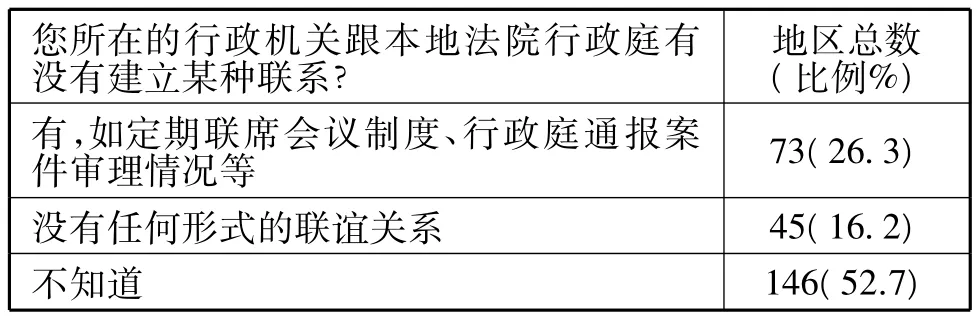

2.认为行政诉讼促进依法行政的影响

行政机关工作人员认为行政诉讼促进依法行政,表明他们意识到行政诉讼对自身行为的监督和间接规范作用,因而,从行动上会预防或者影响诉讼。一是行政机关注重聘请法律顾问为疑难案件提供专业意见,以减少法律纷争。二是行政机关在作出具体行政行为之前,如其本身把握不准,往往先与法院行政庭法官沟通,听取法官的意见,法官一般给予口头回复。三是通过与法院建立联席制度了解或者影响诉讼审判。

表7

(四)律师的诉讼观念对案件代理的影响

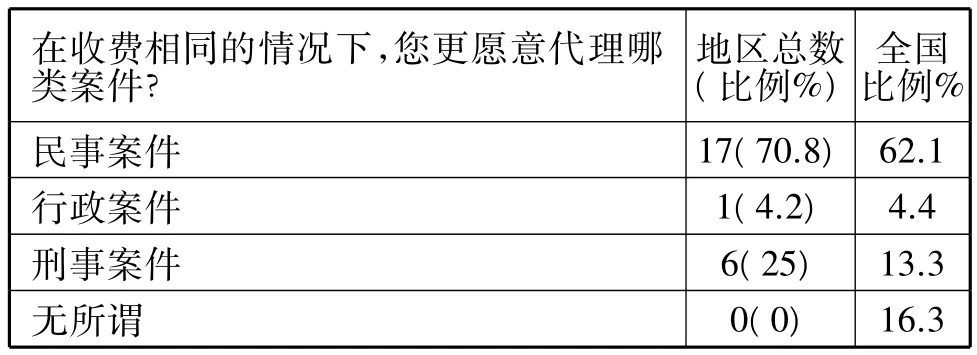

1.在收费相同的情况下,不愿意代理行政案件

由于该地区律师本身对行政诉讼制度的了解程度低,且认为律师的代理意见难以被法官采纳,行政诉讼难,因此,在收费相同的情况下,更愿意代理民事案件。

表8

在被调查的律师当中,有16.7%的律师没有办理过行政案件,也可以佐证律师确实在行动上不太愿意代理行政案件。

2.在诉讼之外寻求解决诉讼内的纠纷

所有接受调查的律师全部都认为法院审判不独立,以致50%的律师“要花很多时间处理许多诉讼之外的各种关系”。在诉讼策略上,会积极寻求诉讼外途径争取诉讼利益。比如,12.5%的律师认为,在老百姓有理的情况下,要有舆论和媒体支持,会借助舆论和媒体影响法官的审判。

表9

(五)民众的诉讼观念对诉讼行为的影响

1.不愿诉

民众对行政诉讼维权信心不足,往往选择其他解决方式,逼不得已选择诉讼解决。比如,先信访,再诉讼;或者先复议,再诉讼。

2.不会诉

民众对行政诉讼制度了解程度低,容易导致部分行政相对人不会诉。不会诉是指民众自身的维权能力低下,不是不愿诉或者不敢诉,而是没有诉讼的能力。主要表现为:第一,被告不适格。比如,调查显示,81.8%的法官认为“原告偶尔会告错被告”;第二,有复议前置程序的不知道先行政复议,直接诉讼;第三,不知道行政诉讼时效,往往超过起诉时效才找法院,而法院已没有管辖权。第四,一味选择信访救济,等待信访结果。

四、结论和建议

(一)结论

1.行政诉讼制度普及不够

中国已经步入六五普法时代,运行20多年的行政诉讼法在自治州却依然不为人熟知,“民告官”这种救济权益的合法途径没有被深入人心的普及。自治州近半数民众对作为纠纷解决机制的行政诉讼没有起码的最基本的认知,甚至有人数众多的行政机关工作人员、律师对这一制度不甚了解。民众不知道行政诉讼,需要其提供帮助的律师又不信任这一制度能够维权,因此,民众可能选择其他非合法途径维权,反而更加破坏行政秩序。

2.对行政诉讼的认知存在偏差

民众、律师、行政机关工作人员和法官对行政诉讼均存在或多或少的错误认识。这些错误观念的形成,一方面与对制度的了解程度低下有关;另一方面,更与行政诉讼制度本身不够完善、执行不力甚至不当或者违法有关。

3.行政诉讼的不当认知影响了行政诉讼行动

由于法官怕得罪行政机关,以及本身认为诉讼维权作用有限,因此,在立案环节选择性立案,符合立案条件的不立案,迫使原告寻求其他途径(可能包括非法途径)。在审判过程中,考虑不该考虑的因素。由于律师认为行政诉讼得不偿失,对行政诉讼信心不足,因此,他们在可以选择的情况下,不愿代理行政案件。如果代理案件,又由于认为行政审判不独立,他们积极在诉讼之外寻求解决诉讼内纠纷的途径,破坏诉讼秩序,为审判不独立推波助澜。由于行政机关工作人员对诉讼制度了解不够,在诉讼中违法取证或者干预法院独立审判,严重影响司法公信力和行政公信力。

(二)建议

1.加强行政诉讼制度的宣传和普及建构正确的行政诉讼观念

制度的实施,需要实施制度的人了解制度。行政诉讼制度要起到保护公民权益、监督行政机关的作用,需要各方了解并正确利用这一制度,形成正确的行政诉讼观念。为了加快行政诉讼制度的普及程度,应该动用各种社会力量。一是政府加强普法力度;二是法院通过案例公告宣传行政诉讼;三是依靠其他社会力量推动,让民众学会依法诉讼。

2.树立正当的行政诉讼观念将文本上的行政诉讼转化为行动

(1)保障原告诉权

保障原告诉权是实施行政诉讼制度最关键的措施之一。要保障原告诉权,必须从以下方面加强。

第一,从有利于原告的角度理解行政诉讼的起诉条件。原告能否通过诉讼救济其受损的合法权益,首先取决于起诉是否符合起诉条件。在行政机关和行政相对人的关系中,行政相对人毕竟处于弱势。人民法院对原告的起诉审查尽量从有利于原告的角度解释,其意义并不止于保障原告的合法权益,而是让原告寻求到了合法的救济途径,可以有效的疏解行政纠纷而不是堵塞、回避行政纠纷。第二,依法提供法律援助。要最大化地促进政府纠正其不法行为,可以通过援助起诉的方式,帮助那些有意愿而没有能力的行政诉讼原告。政府为行政诉讼原告提供法律援助,从表面上看,是搬石头砸自己的脚,但从另一角度看,是履行国家义务的必要方式,也可以认为是通过外力促进自身依法行政的手段。

(2)提升法官素质,树立法院权威

接受调查的66.7%的律师认为老百姓在有理的前提下,想要告赢政府,最重要的因素是公正的法官。行政诉讼制度得以发挥作用的核心是法官依法审判。因此,要解决行政诉讼制度执行中的问题,最关键的是提升法官的素质,并树立法院的权威。

第一,提升法官素质。对行政案件法官素质的培养是多方面的。一方面是业务能力的培训,另一方面是观念的缔造。比如实体正义观、程序正义观、人权观等等。尤其具有科学人权观的法官会不自觉地摒弃“刁民”、“缠诉”等主观臆断,可以尽量保障原告诉权。另外,科学的依法行政观念、行政审判观念可以让法官在裁判的过程中,注重实体合法与程序合法并重。

第二,树立法院权威。法院的权威不是与生俱来的,而是庄严的审判锻造的。一方面,通过法官依法审判,彰显法院的独立地位,消除人们关于法院与行政机关关系的错误观念,确立法院的独立地位。另一方面,通过依法执行,真正解决行政纠纷,切实保护公民、法人和其他社会组织的合法权益,发挥救济功能,增强行政诉讼原告诉讼信心。

(3)保障审判独立、公正

在现行体制下,法院不可能是社会的绝缘体。我们强调审判独立,并不是要求法院在审判的过程中,不考虑来自法院之外的声音,而是不接受违背事实和法律的噪音。在行政审判的过程中,人民法院作为国家机关的组成部分,法官作为社会网络中的一份子,必然会考虑诸多因素或者受诸多因素的干扰,在这种情况下,阻扰法官不受噪音干扰的最有力方式就是错案追究制。错案追究制所要追究的法官,不是判决书具名的法官,而是在作出判决过程中,不同阶段发表错误判决意见的所有人员,以促使参与讨论、决定的法官从自身利益出发,作出独立、公正判断。

(4)提高生效行政裁判的执行力

行政诉讼对依法行政的促进,是通过个案来实现的。行政诉讼监督行政功能的实现依赖于行政本身最终执行生效裁判。要改变行政诉讼对行政行为没有影响或者影响微弱的局面,须行政机关进一步提高生效行政裁判的执行力。

[1] 龚祥瑞.法治的理想与现实[M].中国政法大学出版社,1993:340.

[2] 龚祥瑞.法治的理想与现实[M].中国政法大学出版社,1993:318.

[3] 龚祥瑞.法治的理想与现实[M].中国政法大学出版社,1993:306.