咸丰灯歌音乐艺术特性之管窥

2013-10-10田振武

陈 琼,田振武,杨 容

(三峡大学艺术学院,湖北宜昌430002)

咸丰灯歌往往与恩施农村过年节过时的灯俗有关,主要在逢年过节举行花灯会的时候才演出,人们划地为台,伴以锣鼓,观众帮腔。在咸丰众多灯歌中尤以“车车灯”、“花花灯”(也叫“地盘子”)最为盛行,著名民族音乐家杨匡民先生是这样阐述它们的:“车车灯”的形式有推车、撑船、花挑、挑货等,角色不等,有两人、三人或四人,有的扮成两队青年男女,有的扮成一老一少[1];“花化灯”或叫“花鼓子”、“耍耍”,土家人称它为“花灯”或者是“地盘子”,表演时男女成对,多少不限;道具为手帕、花伞和花扇等,对舞对歌,舞蹈性较强[2]。真正的咸丰灯歌包括“地盘子”、“花花灯”②花花灯,又名“二人转”,俗称“地蹦皮”,是流传在咸丰平桥、曾沟、鸡鸣坝、落马滩、燕朝、小水坪等地的一种民间舞蹈,是一旦一丑双人舞。、“地鼓灯”③地鼓灯是流传在咸丰县黄金洞一带的一种民间舞蹈,月在百年前从外地传入该县。是两男两女的四人舞,男扮丑角,女扮旦角,在演出时均要着装打扮:丑穿彩衣彩裤。腰系飘带,手拿粽叶大蒲扇,旦亦着彩妆,腰系围裙,手拿毛巾,在锣鼓声中,四人一起上场竞相舞蹈。、“彩莲船”④彩莲船,又名彩船、彩龙船,是流传在咸丰境内十一个乡镇各个村寨的为广大群众喜闻乐见的一种民族民间舞蹈,其中以甲马池镇的湾田、高乐山镇的牛栏界、沙坝、忠堡镇的马倌屯、明星、板桥,清坪镇的苦坪、白杨坪、龙潭司,朝阳寺镇的水井槽,尖山乡的鸡鸣坝等地最为突出、最具特色,在当地独树一帜。、“车车灯”等,它们都是土家文化的重要组成部分,由于正处在南北民歌色彩区的交合重叠处,既受北方高亢音调的影响,又受南方婉约声韵的浸染。本文所选的咸丰灯歌是以“湖北省恩施行政专员公署文化局编著(1979 年 9 月)的《恩施地区民歌集》[1]15-24(下册)中的20首作为研究对象。见《咸丰灯歌结构一览表》⑤文中谱例均来自恩施地区民歌集(上集),恩施行署文化局于1979年9月印制,内部资料。(附表-1)。下面将通过曲式结构、调式结构、节奏形式和旋律构造几个方面来分析咸丰灯歌的这些音乐特性。

一、咸丰灯歌的曲式结构

咸丰灯歌的结构较为简单,多为单曲体,约占90%,偶有联曲体,约占10%,见附表(表略)“曲体结构”栏。单乐段是其主要曲式结构,一般为偶数乐句居多,奇数乐句较少。偶数乐句中又以二乐句、四乐句突出,偶有六乐句;奇数乐句主要是单三、单五句结构。这种结构的形成主要受歌词因素影响:一是受“古诗歌”和“对联”等文体结构的影响;二是受内容“单纯”、陈述情绪变化小的影响。正因为单乐段的乐句较少,各乐句之间的音乐材料在歌词的影响下呈现出简练而统一的特性,音乐语汇也朗朗上口。这正是灯歌易被人们喜欢和接受并广泛流传的主要原因。

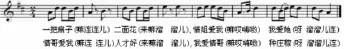

二乐句结构灯歌的歌词继承了我国民间传统文化中的对联式结构的特点:即对称性,主要模式呈上、下句结构,如序号2、4、7。其中独具特点的是《不怕主人报抢案》,它的主干歌词(即不具备衬词特点且具有实际含义的歌词)共六句,前五句歌词都是在一个乐句下面,只有第六句歌词才有新的乐句相对应。单从音乐织体形式上看,它就是一个典型的上、下句结构。但从演唱的角度看,它又是一个单六句式结构,因为在第一个乐句下面要完成第一句到第五句的歌词任务,直到第六句的歌词才转为第二个乐句。即便如此的演唱结构,但仍然属于二句式结构(见谱例1)。

谱例1

三句式结构的灯歌是二句式灯歌的变形,上、下句的语义结构不变,但在下句之后续接了以“车花灯”时听众应答领唱时的应和旋律,从而形成了第三个乐句。例如,《鹿子灯》(见谱例2)。

谱例2

四句式结构灯歌的歌词受古诗词结构影响较深,一般遵循“古诗词”七言五律的结构模式,常常是“起、承、转、合”的音乐结构,这类结构在咸丰灯歌中最多,如序号 5、9、11、12、13、15、17、20。其中,《十想》(见谱例3)最具代表性。

谱例3

有的四句式结构中即使只有两句歌词,在中间穿插相应衬词的情况下,在音乐语汇上仍然发展成为四句式,仍呈现出“起、承、转、合”的情况,大部分四句式的咸丰灯歌都是这种结构,如《贺新春》(见谱例4)。

谱例4

如果单从歌词来说,《十把扇子》是四句一段体,曲谱结构却只有上、下两个大乐句,因此四句歌词的后两句要重复前两句的音乐,方可完成四句式歌词。每一乐句有十分明显的两个“半句”,下句的前半段有“转”的性质,所以有两种不同性质结构的重叠,呈现“鱼咬尾”的形式(见谱例5)。

谱例5

五句式结构的灯歌是四句式的发展,变化部分发生在“转”与“合”的部分,加衬词使之延展成为一个乐句,强调“转”句“掉足听众口味”的功能,加强“合”句“点题”的功能作用,如《颠倒歌》和《新春玩车灯》(见谱例6)。

谱例6

六句式结构的灯歌是在四句式的基础上把“转”的内容进行了并列式扩充,这主要是受歌词内容的影响,代表有《摇钱树》(见谱例7)和《大姐扎鞋》。

谱例7

联曲体结构是咸丰灯歌又一种特色突出的形体,每段歌词有二句、三句、或四小句,加上衬词的连缀和扩展,使得乐段都有10多句。灯歌开头一般是两句、三句或四个短句,构成一个乐段,这样的乐段可以如分节歌似的有多段唱词,前面的唱词每唱一段,就要接唱衬段,这个衬段就带有“副歌性质”,如《车灯调》、《识字歌》(见谱例8)。这些衬词和衬句似乎有“喧宾夺主”之嫌。但正是这些衬词、衬句、衬段的加入,使得音乐极为流畅,承载内容更加丰富,表达情感也酣畅淋漓。这些特点正是让民间艺人百唱不厌、老百姓百听不厌的奥秘所在。

谱例8

《识字歌》分为五段式(文中省略“三”到“十”的歌词),每段的前两个乐句是灯歌的主体部分,到了“锁牛郎”处就开始了衬段(副歌)的部分,衬段篇幅很长,歌词内容与主题往往没有内在的联系,与戏曲的曲牌有类似的功能。

这类结构的灯歌在咸丰灯歌中所占比例很小,其主要原因是这类作品有点“宏大叙事”的特点,“专业”性强,不易流传。咸丰地处山区,气候宜人,人们一年四季都在辛勤劳作,难得有闲暇的时间来娱乐,因此“短小精悍、轻松愉快、风趣幽默”的灯歌要更适合他们的生活。

二、节拍与节奏特征。

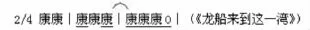

四分之二节拍是咸丰灯歌的灵魂节奏。从《咸丰灯歌功能一览表》(表-1)“字、音对应关系”和“节拍”对应项中可以看出,咸丰灯歌的节拍绝大多数以2/4为主要节拍,虽然有3/4的出现,那也是在以2/4为主体节拍的灯歌中起偶然“修饰”的作用,往往起“调节”歌词润腔的功能。在二十首灯歌中仅占三首,它们是《玩起花灯迎新春》(见谱例9)、《大姐扎鞋》(见谱例10)和《识字歌》(谱例8),而且都是一、两小节临时性节拍转换。这种现象与当地人们的生活现状、生活习惯和灯歌的表现形式有着密不可分的联系。主要表现在两个方面:其一,四二拍子功能是人们现实生活活动和精神活动的最直接、最简洁的律动方式。咸丰灯歌是当地人们在农耕闲暇之时的节日里所演唱,表现的是人们对生活的热情、生命的感悟、情感的执着等,表达的形式简洁明了,而情绪往往是兴奋、热情、高昂、活跃,这符合四二拍子功能所在;其二,灯歌在表演的时候不仅有唱,还有锣鼓铿锵分明的节奏,配之以或豪放、或幽默、或曼妙的舞蹈动作(这与灯歌戏有着内在的联系),这不得不说咸丰灯歌这种简单节拍下蕴含着如此精妙动人的艺术内涵和传统精髓。

在节奏特点上,八分节奏型为主要表达形式,演唱时具有较强的陈述性特性。挺拔巍峨的大巴山赋予了人们山一样的俊朗与豪放,丰沛清澈的清江水赋予了人们水一样的纯洁与柔美,勤劳善良的人们在日常频繁的劳动与交往中养成了直率、纯真、乐观、豪放的性格,而这些性格都会体现在他们交流的语言与语气之中,“流畅”是表达这种性格的最主要方式之一。二十首咸丰灯歌几乎首首都呈现出这些特点。

切分节奏是最动人的肢体语言,强烈的舞蹈性正是灯歌的主要特点之一,切分节奏那种“先天”的律动特性是人们尽情歌舞又一种愉悦的表达方式。在咸丰灯歌中各种切分节奏型虽然都运用上了,如小切分节奏、跨小节切分节奏都运用到了,但用的频率不高,尤其是跨小节切分节奏只用在有锣鼓伴奏的灯歌中,且专属小锣的节奏(见谱例11),作为灯歌的开场。而用得最为广泛的则是大切分节奏,这在咸丰灯歌中到处可见,例如《摇钱树》(见谱例7)、《新春玩花灯》(见谱例6)、《贺新春》(见谱例4)等等。

谱例11

十六分节奏在咸丰灯歌中运用最多的地方就是衬词,因为灯歌的衬词几乎都具备“朗朗上口、风趣幽默、快乐愉悦”的特点,“唠叨”成了衬词的重要“天性”之一,因此节奏的密集也在情理之中,这符合灯歌在演出过程中的那种让人愉悦快乐、令人捧腹的气氛。例如《梳头歌》(见谱例12)、《识字歌》(见谱例8)、《车灯调》(谱例13)等等。

谱例12

谱例13

附点节奏是咸丰灯歌的重要组成部分。大附点节奏往往用于乐句末尾或者是带有抒情意味的衬词之中,运用频率较少,如《划了这头划那头》,主要起延时作用。小附点运用最多,也最具特色,这与灯歌演出过程中演唱情绪和舞蹈情绪下的身体“内在驱动性”有着密切的关联。如《腊月三十过大年》、《鹿子灯》、《上天河》等灯歌中大量运用这种节奏型,使得灯歌极富感染力,这也是灯歌在民间极为流行和被人们接受的又一个重要因素。

三、调式特征

遵从三音体系原则。我国民间音乐终止式中的“三足鼎立”为最稳健,并以三个音级为主构成两大终止群:徵调终止群和羽调终止群。从《咸丰灯歌功能一览表》(表-1)中可以看出,二十首灯歌仍遵从三音体系,且徵调终止群居多,羽调终止群较少。

主要呈现北方徵终止群的特色。这是深受咸丰所处地域、地貌、气候等先天性因素形成的地域文化的制约,加之深受北方民间文化的影响,使得这个地方的调性虽处在南方却呈现出北方调性的特色。我们知道:北方徵调终止式中,上句终止往往是宫音,上下句终止音呈四度关系,属于宫音支持的徵调式型号[2]。在咸丰灯歌中这种形式的灯歌比比皆是,如《龙船来到这一湾》、《大姐扎鞋》、《十想》、《腊月三十过大年》、《梳头歌》、《跳花灯》、《乐太平》、《识字歌》等都是这一类。这种徵调式终止的灯歌往往呈现出上句终止比下一句终止更加明朗而强劲,而下句终止不仅保持强劲的特性,而且有更为稳定的功能[2]。正因为上下句都较为强劲,因而音乐具有粗狂、豪放的特性,这正是咸丰灯歌的主要特点之一。

部分徵调式灯歌还是具有浓烈的南方色彩。上句终止音是商音,上下句构成了纯五度关系,属于商音支持下的徵调式,这正是南方徵调式的主要特征。例如《上天河》、《新春玩花灯》、《车灯调》等,它们呈现出上句终止轻柔,下句稳重,这种上柔下稳的音乐,往往表现出柔和甜美的特色。这些也是咸丰灯歌调式的又一个特色。

咸丰灯歌中羽调式灯歌具有典型南方民族音乐的特性:婉转、平和、细腻、柔美。其中缘由不外乎两个:其一,上句终止在角音上,与终止音的羽音形成纯五度音程,温柔而和谐[]。如《大姐扎鞋》的第二句(半终止)终止音就是mi,下行到第四句终止音(完全终止句)la。类同还有《《划了这头划那头》、《颠倒歌》等。其二,就是商羽结构的调式,即半终止在商音上,完全终止在羽音上,这种结构,这种结构呈现纯四度关系——上句终止柔美,下句终止清新,这样的调式朴实而新颖。如《摇钱树》、《玩起花灯迎新春》等。

具有商调式特性,最典型的结构就是suo-fare,下行结构,典型的例子《贺新春》(见谱例(见谱例4)、《新春玩车灯》(见谱例6)等。虽然属于羽终止群的一个组成部分,但这里还是要单独列出来进行陈述,因为它是一个独具土家风味的调式,具有土家山歌的特色,这说明土家灯歌具有山歌那悠长高亢的特性。

还有一种调式特征——异调终止,呈现“非商”、“非羽”。民族民间歌曲一般来说都以终止音来区别调式的。(1)“非羽”调式。如《种瓜不怕主家报抢案》(见谱例1)是终止在“sol”音上的民歌,可以认定为徵调式。不过主音“sol”并不是出现次数最多的音,“sol”只出现了 3次,“la”出现了 10次,“do”出现了12次。(2)非商调式。如《梳头歌》(见谱例12)也是终止在“sol”音上的民歌,其中“re”出现了18次,而“sol”出现了只有5次。这说明调式主音不一定是旋律出现最多的音,也就是说终止音不一定被特别强调。但是由于在终止、半终止或句末等关键位置使用了调式主音,或通过快板的讲白造成一定的模糊感,还由于各调式的灯歌结构以“la”“do”“re”三腔音居多,虽然调式主音出现少,结束还顺当自然,有稳定感,也就是出现了常说的“非羽非商”的效果。

四、旋律特征

多下行,几乎无上行。如《龙灯来到这一湾》,首句起音是高音g2,落音是g1,乐句显而易见呈下行的趋势。纵观二十首咸丰灯歌,几乎全部都是级进下行的旋律模式。

多级进,跳进少。即使有跳进,也不同于北方成八度或超越八度的跳进,而是成四度和五度的小跳进,使得旋律委婉动听,八度跳进已是咸丰灯歌旋律的最大旋律跨度了。

灯歌音域多在一个八度之内(见表-1),而且多在人声的自然音区之内,个别音或到达a2。这至少说明三个问题:其一,这种音域特征使得演唱者的音色显得自然、圆润、柔和,表达情感、情趣时显得更为自然、真挚、流畅,毫不“矫情”,人人都可以唱,人人都适合唱,人人都能唱好它,这正是灯歌之所以在民间易于流传的主要成因之一;其二,这种音域下的灯歌具有较强的陈述性功能,音域较窄,又处在自然声区,这符合人们日常交谈时的语气特征,而这些特征也正迎合了灯歌所要传达的歌曲内容信息(日常生活琐事)与情感诉求(道德、爱情、亲情等)的特性,而这些正是灯歌易于被在民间被广大民众所接受并广泛流传的基础;其三,个别灯歌虽然音域也在一个八度之内,但声区已经超过了自然声区达到了高声区,如g2、a2等音,如果按照声乐演唱技巧的要求来说,这些音已经超过了f2这个在演唱方法上要进行“关闭”的“换声点”,而作为在演唱上方法还处于原始状态的民间灯歌传唱者而言,这些都是很陌生的概念,然而这些所谓的演唱难点在他们的演唱活动中没有丝毫的显现,他们发出来的音色是那样高亢明亮,声线是那样的自然流畅,毫无声嘶力竭之感。这至少说明一个问题,咸丰土家灯歌具有北方山歌和信天游的某些特征。这是因为咸丰灯歌具有很强的地域性特色:这里山峦跌宕起伏且高大巍峨,又处于南北交界的北纬38度附近,气候宜人,人们生活、劳动的形式决定了他们的表达情感的方式,他们在具有南方人细腻婉约的声线外,也有山歌那高亢明亮的特色。

衬词的旋律具有独到的艺术特征。一是长串具有幽默趣味的衬词使得旋律的选择上具有“宣叙”特色,这种旋律的节奏往往密集(十六分居多),而且使用的音也是同音反复,音域也多在自然声区之内,从而使得这些衬词呈现出“快乐的罗嗦”的特色,而这种“快乐的罗嗦”正是咸丰灯歌的重要特征之一。二是衬词扩展了旋律,灯歌织体篇幅加大,从而使得音乐显得生动活泼,幽默风趣,传唱性更为广泛,如,《梳头歌》(见谱例12)、《识字歌》(见谱例8)、《车灯调》(见谱例13)等等。

装饰音少。从《咸丰灯歌功能一览表》中可以看出咸丰灯歌一般较少运用装饰音,主要原因有两个:由于主旋律“字多腔少”,具有较为典型的北方山歌特色,因此装饰音的运用较少;其二,旋律朴实不花哨,充分反映人们生活情感的表达方式的质朴、简洁与真挚。

结束语

咸丰灯歌的历史渊源悠长,风格形式丰富多样,恩施咸丰的民间艺人们为了咸丰地区灯歌的发展付出了很多,我们要认真学习民间艺人的艺术成果,认真研究和消化吸收他们的历史文化,其中特别值得我们学习的是丰富的地理环境、民族语言、族人心态等状态,形成咸丰地区民族艺术风格的重要过程。不同的民族,不同地域,不同民族文化总是能给我们许多前所未有的音乐灵感,只有深入其中,才能准确地理解和表达当地民族文化和民族风格中最传神的部分,才能较完整的展现出当地特色和特有的民族魅力。

[1] 恩施地区民歌集(上集)[Z].恩施:恩施行署文化局,1979:9.

[2] 刘正维.民族民间音乐概论[M].重庆:西南师范大学出版社,2005:33.