生态和谐与日常幸福:都市“非遗”保护的观念与策略——以武汉“非遗”的层级规划为例

2013-10-10高艳芳孙正国

高艳芳,孙正国

(华中师范大学文学院,湖北武汉430079)

立足于世界性“非遗”保护思潮与实践,尤其是在《中华人民共和国非物质文化遗产法》(2011)的颁布基础上讨论都市“非遗”保护的战略问题,已经构成了新的重要的学术领域,即,都市“非遗”保护研究。这一命题中的“非遗”有两层涵义:一是进入了都市文化空间的本属乡村文化空间的“非遗”;一是都市文化空间自然产生出来的“非遗”。本研究所涉及的“非遗”概念主体既包括前者,也包括源发性都市“非遗”内容。明确都市“非遗”的主要对象,我们再来讨论其保护问题,就可以做到有的放矢,知其堂奥。

一、个案选择及其双重价值

鉴于论述的突出与研究的可操作性,笔者讨论都市“非遗”保护的研究对象以武汉“非遗”保护为例,深入讨论其保护的观念和策略。

这一研究,从理论价值的角度考察,我们认为,可以较为深入地回答“非遗”保护的相关学理性问题,主要包括“非遗”的内涵、价值及其保护的多层次多维度的主体问题等。这些学理性问题,都是在当前非遗保护研究中尚未得到系统、深入的讨论,或者说还未来得及全面研究与总结。其次,可以在特定地域文化传统视野下思考“非遗”的科学原则与学科范畴。中国文化的代表性特质之一是地域文化特质。思考“非遗”保护的理论起点,根本上说,就是要结合地域文化传统来研究“非遗”的保护问题[1]。当然,地域文化传统多与民族文化传统及特定的历史文化传统有关。以武汉市为其地域文化传统语境,以其为个案,能够为都市“非遗”保护提供科学原则与学科范畴的诸多借鉴。

从实践意义的角度考察,自2005年《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》颁发以来,我国的“非遗”保护实践的全面展开尚不足十年,庞大的文化疆域和民族人口,复杂的社会经济结构,丰富多样的“非遗”项目,共同决定了我国“非遗”保护实践的诸多困境与艰巨使命。以武汉“非遗”保护实践为个案,可以发现和总结都市“非遗”保护实践的经验和教训,力图以理论与实践的高度融合及时指导保护工作,克服保护中的肓目性与功利性,及时与当代文化创意产业结合,将保护与创新发展有效关联,真正实现都市“非遗”融入日常生活,将“非遗”的保护与传承有效结合起来。

我们以武汉“非遗”保护为研究个案,基本内容主要包括三个方面:

首先是关于武汉“非遗”的内涵研究。包括武汉“非遗”的基本范畴、历史源流、主要类型、代表项目、精神品格、文化功能与哲学意义等[2];

其次是关于武汉“非遗”保护的现状研究。包括普查记录、国家、省、市、区四级非遗名录的申报与创建、具体“非遗”项目的保护措施、问题与研究情况;

第三是关于武汉“非遗”保护的观念与策略研究。包括“非遗”保护规划、多维主体(传承主体、研究主体、接受主体、产权主体、资源主体等)的保护观念、“非遗”保护与文化创意产业的关系、“非遗”资源开发策略、非物质文化遗产数字化保护与服务平台建设等。

这些研究的重点在于,立足武汉“非遗”的内涵研究与保护现状研究,思考都市化语境下“非遗”的保护观念及其针对性强的有效策略,确立一个科学性强、操作性好且有长远发展空间的“非遗”保护规划。与之相关的研究难点也很显著,由于缺乏研究参照与实践个案,如何深入而科学地界定武汉“非遗”内涵、全面而有效地总结都市“非遗”保护现状,在理论上如何提出科学的保护观念,在实践上如何实施有效的保护策略,等等,都是非常重要而又艰巨的任务。

目前整体上的“非遗”综合研究缺乏深入的相关成果,主要涉及的研究领域有:“非遗”价值、“非遗”内涵、“非遗”传承人、“非遗”具体项目和“非遗”保护(主要是立法和具体项目的保护策略)等方面的研究。这些相关研究中,又以“非遗”的价值研究和具体项目的研究较为突出,保护策略研究主要停留于方法层面,很多是缺乏理论支撑与科学论证。就武汉“非遗”保护的具体相关研究而言,主要包括:一是武汉“非遗”代表作项目的保护研究,在理论与实践两方面都有借鉴意义,个案研究的开展,对于宏观的规范研究具有奠基意义;二是都市“非遗”保护与文化创意产业的互动研究。已经出版的5部相关著作代表了“非遗”保护研究的前沿水平。三是“非遗”数字化关键技术及其服务平台的研究。响应国家关于文化与科技融合的战略号召,将“非遗”保护与数字化技术结合起来,既适应当代技术发展与文化传承主流媒介的潮流,也为“非遗”的保护提供了强有力的技术保障。

武汉的都市化程度,在中国城市的比较中,处于中等水平。同时,由于武汉处于中国南北方、东西部的临界区域,城市多样性、兼容性特征显著[3]。如此而言,以其为参照来考察都市“非遗”就具有了典型性。也就是说,以武汉为个案的研究可行性强,其所具有的价值也是不言自明的。

二、武汉“非遗”的层级结构与生态保护观念

武汉“非遗”本质上是以乡村农业社会的“非遗”为主体的,同时,也有一些鲜明的生长于都市化进程中的“非遗”内容。考察武汉“非遗”的保护规划,这是一个基本的事实,必须尊重,并以此为基点,开展深入调查研究。综观武汉近八年来的“非遗”保护与研究,在三级政府的“非遗”名录、“非遗”传承人的申报与评定中,获得了较大成绩。截止2012年6月18日,武汉市已将99个项目列入市级以上“非物质文化遗产名录”,其中,12项入选国家级非物质文化遗产名录,34项入选湖北省非物质文化遗产名录。著名汉剧表演艺术家陈伯华等7人被认定为国家级非物质文化遗产名录项目代表性传承人,24人被认定为省级非物质文化遗产名录项目代表性传承人。

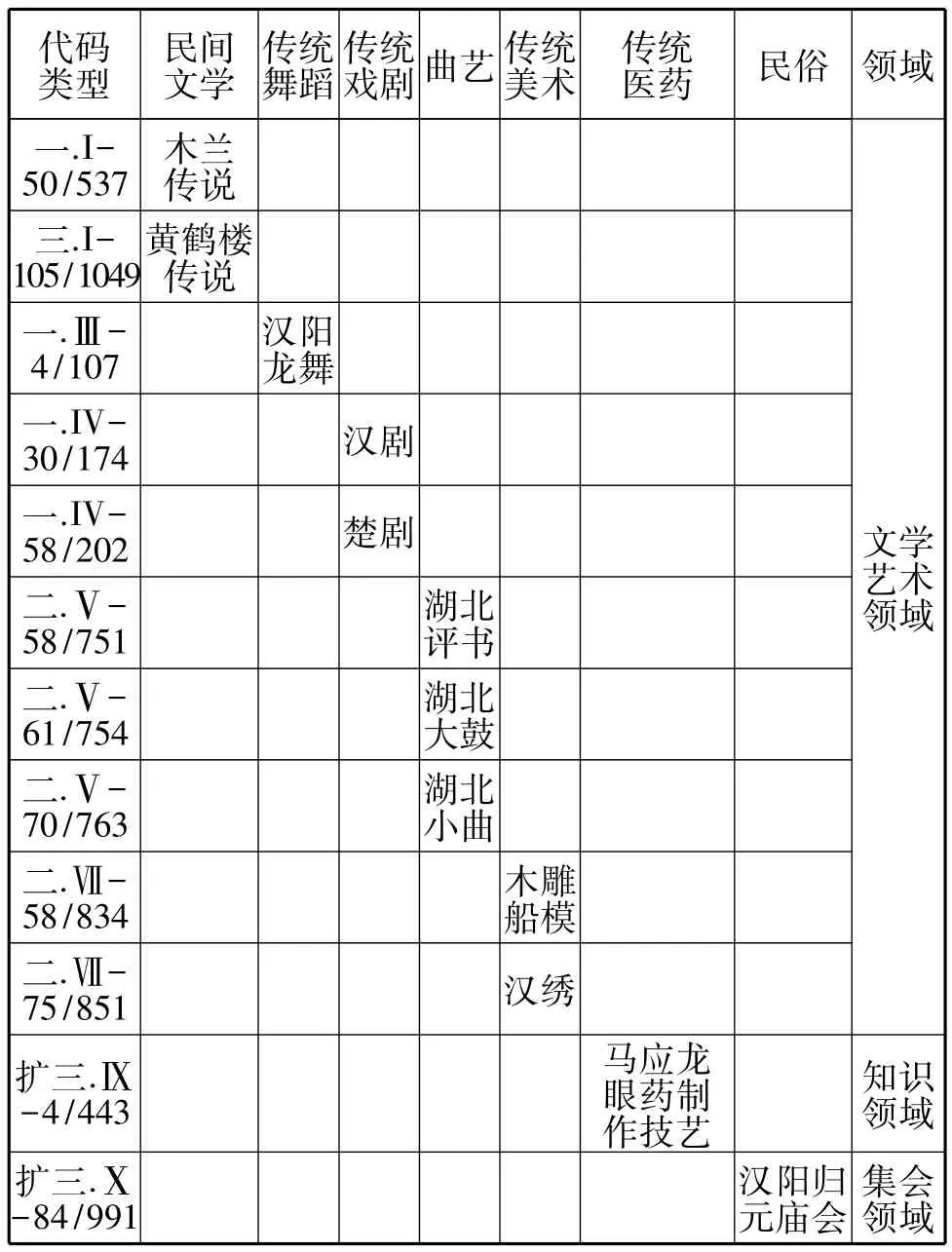

武汉市国家级“非遗”项目包括正式名录9项,扩展名录3项(详见图例1)。从“非遗”类型上看,包括民间文学类“非遗”代表作项目2项:木兰传说(2.I-50/537)和 黄鹤楼传说(3.I-105/1049);传统舞蹈类“非遗”代表作项目1项:汉阳龙舞(1.Ⅲ-4/107);传统戏剧类“非遗”代表作项目2项:汉剧(1.IV-174)和楚剧(1.IV-202);曲艺类代表作项目3 项:湖北评书(2.Ⅴ-58/751)、湖北大鼓(2.Ⅴ-61/754)、湖北小曲(2.Ⅴ-70/763);传统美术类代表作项目 2项:木雕船模(2.Ⅶ-58/834)和汉绣(2.Ⅶ-75/851);传统医药类代表项目1项:马应龙眼药制作技艺(K3.Ⅸ-4/443);民俗类“非遗”代表作项目1项:汉阳归元庙会(K3.Ⅹ-84/991)。

这些代表作涉及国家名录的七大类项目,但是在传统音乐类、传统体育-游艺-杂技类和传统技艺类三个大项中没有代表作项目入选。从这些入选国家级“非遗”代表作名录的项目来看,我们发现,武汉“非遗”国家级代表项目集中在文学艺术领域,涵盖了文学、戏曲、美术等,共10项,占总数的80%以上。另两项为知识与集会领域的项目。这种结构,展示了武汉文化传统的生活艺术特质,人们叙事的想像,日常生活的艺术化,都直接受惠于这些国家级项目的滋润和营养。国家级层面的“非遗”代表作项目,象征着区域文化的基本品格,是我们观察武汉“非遗”对象的重要基点。

武汉市“非遗”进入省级代表作名录的项目有34项。其中,包括12项国家级名录项目,实际上省级代表作项目为22项。这些项目中,最值得关注的,要数伯牙子期传说了。由于口头文本较少,叙事传统在典藉中存在的形态也相对单一,因此,伯牙子期传说未进入国家级名录。然而,就这一传说的影响力与文化价值而言,它所代表的文化群体与折射的文化内涵,其实足以列入国家名录之中。有理由相信,未来的国家名录评审中,伯牙子期传说必定会顺利获批。武汉市级“非遗”名录数量较大,涵括了国家名录评价系统的十大类99个项目。除去国家、省级名录,实际代表作项目为65项。

武汉市“非遗”国家名录项目一览表(图例1)

从国家“非遗”代表作名录的评定与审校制度中,我们已经发现了一种层级结构,即与政府分级结构相一致的层级结构,中央、省、县三级,这可以说是外部层级,也是“非遗”名录得以存在的基本结构保障。这种层级,不是绝对的差异化结构,相反是渐进的、融和的、依存的结构。如图例2。

图例2 武汉“非遗”国家名录外部的纵向层级结构

依附于政府层级的“非遗”外部结构,如上图所呈现出来的递进与融和关系,充分说明了外部层级划分的管理学意义,而不是等级性的区隔。管理学意义上,这种结构的递进性是分层级的,即:国家级名录、省级名录和县级名录是上、中、下的管理结构,上层经下层生发出来,下层由上层确立标准得以认可。名录项目范畴上,县级名录最大,省级名录次之,国家级名录最小。从级位价值上讲,国家级名录价值最高,省级名录次之,县级名录最低。从结构的融和性来看,A结构既是一个高级位的价值结构,也是一个纵贯ABC(A1、A2、A3)三个层级的融合性结构,同理,B结构既是一个中级位的价值结构,也是一个与BC(B1、B2)有关的融合性结构。C结构级位最低,但其融合性(C1、C2、C3、B2、A3 一体)最强。也就是说,“非遗”的外部结构虽然依附于政府层级,事实上,也有着自身的结构特点,它不像政府层级那样具有相对独立的层级性,也不同于政府层级较为严格的上下关系。“非遗”这种由政府层级而形成的外部层级结构,为其分层级、分类型保护提供了重要条件。另外,这种层级,也为“非遗”价值级位的发现与认定,提供了非常好的保护与流动机制。

正因为有这种纵向层级的外部结构,所以,我们可以进一步观察武汉“非遗”的内部结构。为了讨论的深入,我们仅以武汉“非遗”的国家级名录为对象。在图表1所列出的12项武汉国家级“非遗”代表作名录中,有10项为文学艺术领域项目,1项为知识领域项目,1项为集会领域项目。就这12项“非遗”项目而言,它们之间也具有一种很深刻的结构关系:

首先,武汉“非遗”在文学艺术领域的10个项目和知识领域的1个项目,都可以由集会领域的1个项目完全呈现出来,它们包容一体,又各自相对独立。这就是集会领域项目的基础级位特征,它为其他级位的项目提供空间,发挥着基础性的支撑作用。因为集会领域项目有一个重要功能,即包容功能,它借助时间来强化空间地位,往往以周期性的方式展演一个社区、一个传统的所有文化形态,包括文学艺术的、知识的各种形态。另一方面,特定社区和传统的文化形态,都借以集会的名义而充分表达自身,并逐渐融和到集会领域,构成集会领域的一大品格。具体而言,在汉阳归元庙会这一集会领域的“非遗”项目中,它可以承载人们讲述木兰传说、黄鹤楼传说的民间故事活动,也要可以去展演楚剧、汉剧、大鼓、小曲、评书、龙舞,同时,汉绣、木雕船模、马应龙眼药等,都在庙会中有一片自己存在的小空间。它们活力无限,展演与呈示非常鲜明,集合人们的智慧,承载人们的理想,整合社区的矛盾,凝聚传统的向心力,汇流在归元寺的宗教信仰之中[4],成为归元庙会固有的文化形态与重要的文化内容了。

其次,文学艺术领域的10个“非遗”项目显示出武汉地区的文化特色,浪漫、清新、豁达、古远。这一文化特色,从传说、舞蹈、戏曲、美术等丰富的文学艺术门类中得到表达,其中寓含有深沉的集中国文化之大成的儒、道、释等宗教性品格,如,以释文化为代表的归元庙会的浸润;也呈现在智慧的生活发明与技艺之中,如,马应龙眼药制作技艺等。集会领域与知识领域的项目,推进了文学艺术领域众多非遗的辉煌发展,在结构上呈现出优秀的高位层级的品质。

由此,我们构拟武汉“非遗”国家名录的12个项目的内部层级结构,如图例3。

图例3 武汉“非遗”国家名录内部的横向层级结构

上述立体空间结构中,文学艺术领域(A)的10个“非遗”项目居于结构中心,而且闪亮在日常生活空间的各个微小之处,成为人们生活与生命的华章。它们以文学艺术的柔软与精细,激励着人生丰富而坚韧的广阔展开。知识领域(B)的1个“非遗”项目代表了人们的生活智慧与独特技艺,是建构在社会与自然之间的契合点,更是人们探索客观世界的历史结晶。它处于文学艺术领域和集会领域之间,是典型的中层部分。集会领域项目(C)在特定的时间系列中,它始终处于基础与背景的结构地位。它支撑着A、B的存在,又包容着其他更广大的社会生活领域的内容,诸如,信仰、教育、经济等领域的内容。基于上述分析,我们可以归纳这个立体空间结构为:A—B—C,由内而外、由中心而边缘的横向层级结构。

基于武汉“非遗”国家名录的层级结构,我们必须坚持层次性、多元性、类型化的原则,由此发展成为一种生态保护观念,即,承认各类“非遗”具有同等价值,都是人类文化的智慧结晶与优秀遗产,维护“非遗”的存在权利,发掘它们之间的多元结构及其良性互动关系,张扬人与人、人与社会、人与自然、社会与自然的友好关系,崇尚多元平等,和谐并存[5],强调这些“非遗”之间的关联性而不是独立性,关注这些不同领域的“非遗”特色而不仅仅是共性,以日常生活的积极姿态,将这些国家级“非遗”项目重新建构起来,使它们互为支撑,互生互长,在多元包容的现代生活中,焕然一新,成为新时代的活力元素。

三、日常幸福的浸润:都市“非遗”保护的文化策略

“非遗”是生活文化的优秀遗产,是日常生活的智慧表达与经验模式,是其生命力得以延续的源头活水。这些属性,在非遗的历史性品格中光照千秋,不断锤炼,成为生活方式,成为人们安居世上的文化身份和基础要素。也就是说,“非遗”的最终呈现须在日常生活中完成,并且作为一种基本的日常需求被人们所享用和拓展。这种需求,本质上就是衣、食、住、行、用的物质之上的观念认同和价值塑造,是人的物质存在的智慧形态,也是一种想像提升,将物的属性融注于理想之中,获得意义与美感,同时也收获面对生存考验的自信与经验。这些自信对生命而言,完全不亚于物质对于生命的意义。这些经验的积累,更是非遗历史性品格的庄重承诺,让人们以传承的敬畏之心来捡拾这些日常瑰宝,佑护人们在日常中去应对已知的灾难,去承受未知世界的恐惧与考验,获得历史与现实双重影响的日常幸福。正是在这个意义上,我们需要审慎地对待日常生活,需要积极地对待历史性贯通的日常生活。将“非遗”这个常常被理解为过去形态的日常晶体融解在当代生活之中,还原和激活其日常能量,强调日常生活是“非遗”的本质来源,强调日常需求作为一种保护策略,在当下的都市“非遗”保护中突出其核心地位,进而真正实现“非遗”的保护理想。

都市“非遗”保护有一个重要命题需要阐明,即,都市“非遗”的文化内涵。前文从类型上已作初步讨论,这里,我们仍然以武汉“非遗”国家名录的个案,来讨论其形态丰富而意蕴深刻的文化内涵。

武汉作为中国现代社会的典型城市,已有百年历史。其都市化过程中,由于其独特的地理空间格局,及其在中国政治、经济、教育、文化等领域的重要地位,武汉始终与国家命运紧密相联,在中国近现代史上创建了仅属于武汉的辉煌功勋。这些历史,如果我们仅以一百年来丈量,显然,武汉的都市化没有文化厚度,更没有生活的诗意与历史的智慧。作为一座人口聚居的城镇,武汉至少有1000多年的历史,它汇集了周边方圆数百公里的乡村文化,成就了自己不朽的文明史。武汉“非遗”正是这文明史上的生活传统(小传统)[6],积小流而成江河,以小的生活方式,承传千年,锤炼品格,凝聚智慧,形成武汉都市最深层次的文化情怀与哲学精神:大器,包容;融通,拓新;汇天下之杰,开风气之先。这就是我们理解的有着悠久文化传统的都市语境,而不仅仅考量商业规模与现代气象。

依据武汉“非遗”国家名录的纵、横向层级结构,以生态和谐为保护观念,建基于日常生活的“非遗”该如何保护呢?

首先,从“非遗”概念来讨论,第一个保护策略应是保护“非遗”传承人,推动传承人的非常规化的“授徒传艺”。

传承人的保护作为“非遗”保护的关键,在具体的保护工作中存在着多种情况。对这些复杂情况的调查、分析和应对性处理,是“非遗”研究的重要课题。针对传承人在年龄、职业、民族、性别、传承方式、传承目的以及对“非遗”的态度等方面的不同情况,据此制定个性鲜明的传承人保护方案。分类保护可以拓展“非遗”传承人的存在意义与发展路向。[7]更多还原武汉“非遗”目前有84位政府授名的代表性传承人,以陈伯华(汉剧国家级传承人)、张一平(楚剧国家级传承人)、何祚欢(湖北评书国家级传承人)、张明智(湖北大鼓国家级传承人)、何忠华(湖北小曲国家级传承人)、龙从发(木雕船模国家级传承人)、任本荣(汉绣国家级传承人)为代表的武汉“非遗”传承人,涉及到了十个大类的项目。武汉市于2012年设立“非遗”传承人数据库,以保护那些几近沦为历史的民间艺人及其手中掌握的技艺。这一制度规定,被纳入传承人名录的“非遗”传承人,政府采取每年提供传承经费、扶持其开班收徒等措施,宏扬传统,鼓励传承。[8]传承人名录制度,是传承人保护的基本制度,也是政府保护“非遗”最有效的举措之一,与“非遗”项目名录制度一起,建构起了中国“非遗”保护的两大支撑体系,一是物的体系,一是人的体系。物的体系的核心仍然是人,因此,传承人是非遗保护的核心。

传承人保护以传承人名录制度为基础,依据不同类型的项目和传承人的不同条件,还应制定相应的更为灵活、有效的保护制度。就“非遗”项目的性质而言,可以制定三类传承人保护制度:扶持性保护、引导性保护和开发性保护。首先是扶持性保护,主要针对那些当代生活融入度低、传承群体缺乏、具有一定影响力的传承人。扶持性制度主要是传承人的生活经费的资助与传承空间的支持。武汉“非遗”项目中关于传统戏剧和曲艺项目的传承人,可以采取这种保护制度。这些项目由于艺术形态与艺术观念的巨大变革,导致在实际生活中面临消亡的危机。通过经费扶持和外部条件的改善,帮助传承人提高生活质量,保持身体的健康状态,并尽可能实现授徒传艺,将传承人的杰出技艺、知识、经验和艺术传承下来。第二是引导性保护,主要针对那些生活条件较好、传承意识较强的传承人,他们往往有传承使命感,传承热情较高,但常常由于年岁大、信息少、思路窄等因素,影响了传承效果。这一制度侧重于信息咨询和传承路径的引导,为其寻找更好的进入当代生活的创意与渠道。武汉“非遗”的传说、舞蹈、美术、技艺等艺术项目的传承人适用引导性保护制度,像汉绣传承人任本荣先生,以引导性保护制度来推动,使他获得了许多传统生活中不具备的路径与信息,从而增进了任先生的发展,保护效果显著。第三,开发性保护[9]。这一保护是针对传承人的保护制度,因此与针对项目本身的生产性保护有本质区别。开发性保护是指开拓和发掘传承人的个体能力,激发其创造性,以生活本身的姿态呈现在当代世界。而生产性保护,是指以生产的市场化与扩大化为前提,强化“非遗”项目的商业功能,以此来为“非遗”项目提供更好的发展空间与经济条件。前者注重人的潜能与创造性,倾向于传承人在当代日常生活中的影响力。后者注重物的商业价值与当代功能,倾向于项目在当代经济体系中的市场意义。这一保护制度,在武汉“非遗”项目中对传统技艺类项目传承人比较有效。典型意义的是传统技艺项目传承人、有“武汉剪纸沈”之称的沈松柏先生,就职于武汉一所职业技术学院,艺术兴趣浓郁,大胆探索,不断进取,以开发性保护制度来加强对沈先生的支持,让他与武汉市政府签约,拓展其剪纸技艺,使其作品为政府有偿推广,这一制度极大地激发了沈先生的创作热情和艺术智慧,近五年来他的剪纸技艺得到质的发展,他将剪纸艺术在武汉风格上推向了景观化的高峰。分类保护制度的有效实施,符合“非遗”传承人个性化与共性化辩证一体的特征。

都市“非遗”保护的第二个重要策略,是与都市商业发展密切相关的市场化制度。

武汉保留和规划了一些有特色的社区作为“非遗”市场化的空间,如,江欣苑社区,吉庆街社区,户部巷社区等,设立“非遗”保护项目展示中心和项目工作室,建立直接面向日常生活和市场社会的门店与公司。汉绣、汉剧、楚剧、评书、皮影戏、花鼓戏、湖北大鼓等“非遗”项目相对集中于部分社区,打造汉派文化风情的展示中心与消费中心。市场制度的典型项目是马应龙眼药制作技艺。由于马应龙眼药制作技艺较早融入了都市生活,其商业意识与市场运行机制比较成熟,在这一保护制度下就更能从容发展,可以通过国家文化制度的认定获得更好的市场信誉,为其市场化的产品提供了厚重的文化底蕴,人们在物的消费中,能够体验到更多的意义,这无疑是马应龙眼药制作技艺保护的最佳方式了。

最后,宏观、重点的整合多个“非遗”项目的文化品牌[10]保护制度,也是极为重要的保护策略。

武汉“非遗”内容广博,历史性内涵丰富。如何在都市化过程中,推陈出新,品牌鲜明的保护“非遗”,其实具有很强的战略性意义与实践指导性价值。在一定程度上,特定区域的“非遗”传统,就是这个区域的文化特质,也容易成长为区域性的文化名片和市场品牌。目前,黄鹤楼景观及其传说,已构成了武汉的文化地标,也是武汉的国家级“非遗”项目。那么,我们能否在这一文化地标的关联中,寻找到一个更具深远意义的“非遗”品牌呢?就民间文学类项目来看,木兰传说是国家级项目,伯牙子期(知音)传说是省级项目,它们与黄鹤楼传说是否可以构成一个传说群呢?先来分析一下它们的内在意义及其关联。武汉地区的这三个传说,本质上是三种类型的关于中国人生的经典想像:得一知音,人生足矣(知音传说);长寿升仙,人生至境(黄鹤楼传说);于家于国功承千秋,人生华章(木兰传说)。博大精深的中国文化,以丰富的卓越智慧与勤勉的历史实践,开创了中国人生多元合流语境下的三大理想:知音理想,仙道理想,功名理想。如此,我们就可能将这三个传说总体关联,命名为“武汉三大传说”,从而构成意义深刻、想像悠远的武汉“非遗品牌”,在此基础上,研究和实施相关的保护制度,也就能够发挥出良好的效果,而且,可以为武汉都市建构一个极具张力的文化品牌。

保护制度是一种发展手段,也是一个激发“非遗”生命力的过程。我们期求的,不只是蕴含文化传统意义的都市“非遗”有所成长,更重要的是,这些“根深”的“非遗”,能够浸润日常幸福,让人们感受其乐趣,吸收其智慧,欣赏其美丽,“枝繁叶茂”,“开花结果”,成为当代都市生活的日常内容。

[1] 刘晓峰.端午节与东亚地域文化整合——以端午节获批世界非物质文化遗产为中心[J].华中师范大学学报,2011(03).

[2] 向云驹.论非物质文化遗产的非物质性──关于非物质文化遗产的若干哲学问题之一[J].文化遗产,2009(03).

[3] 武汉地理[EB/OL].http://www.wuhan.gov.cn/publish/wuhan/category/52/1201307221413280001.html.

[4] 梁方.城镇庙会及其嬗变——以武汉地区庙会为个案分析[J].湖北大学学报,2003(02).

[5] 包庆德,刘桂英.开启生态时代:从生态学到生态哲学[J].内蒙古社会科学(汉文版),2002(02).

[6] 王元化.大传统与小传统及其他[J].民族艺术,1998(04).

[7] 孙正国.论非物质文化遗产传承人的类型化保护[J].求索,2009(10).

[8] 程凤等.武汉首建非遗文化传人库并网上公布[N].湖北日报,2012-06-18.

[9] 徐赣丽.非物质文化遗产的开发式保护框架[J].广西民族研究,2005(04).

[10] 欧阳友权,杜鹃.我国文化品牌发展现状、问题及对策[J].黑龙江社会科学,2009(05).