双侧壁导坑法在黄土浅埋大断面隧道中的应用

2013-09-12刘凤奎

曹 锋,刘凤奎

(兰州交通大学,730070)

1 工程概况

西宁铁路地区西宁站枢纽综合改造工程褚家营隧道全长3130m,位于西宁市境内。HDK172+970~HDK173+100段下穿兰西高速公路,埋深3.2~9.8m。设计为双线铁路大断面黄土隧道,隧道最大开挖宽度为12.56m,最大开挖高度为12.12m,最大开挖面积为122.65m2。该段围岩为V级,处于黄土浅埋地段,地基为饱和的砂质黄土,承载力较低。由于地质较差,埋深较浅,故采用双侧壁导坑法施工。

2 双侧壁导坑法施工工艺

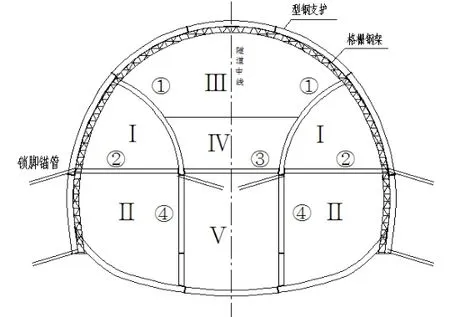

隧道开挖采用人工开挖,应坚持“短进尺、强支护、早封闭、勤量测”的原则循序渐进的施工。各导坑开挖应严格按照顺序进行,并且各导坑的开挖面需保持错开一定的距离。Ⅰ、Ⅱ导坑左右部开挖面应分别错开3~5m,坚决避免开挖面平行。Ⅱ导坑开挖面应与Ⅰ导坑错开3~5m,同样,Ⅲ中导坑上部、Ⅳ中导坑中部、Ⅴ中导坑下部开挖面应分别与前一导坑开挖面错开3~5m。

图1 双侧壁导坑法工序正面图

掌子面上半断面设玻璃纤维锚杆,并根据施工情况必要时对上半断面采用喷射C25混凝土封闭。各导坑每次开挖支护的长度控制在0.5m,二次支护1m为一个循环,开挖后应及时支护喷锚。支护喷射混凝土达到设计强度的80%以上时再进行下一步开挖。临时钢架的拆除应等洞身主题结构初期支护施工完,并经监测判断稳定后进行拆除,严格控制拆除顺序及拆除长度,临时支护拆除长度达6m时,应立即施作二次衬砌。每次拆除临时支护不应超过2榀钢架,拆除时应加强监控量测。

3 关键控制技术及沉降分析

3.1 开挖进尺控制

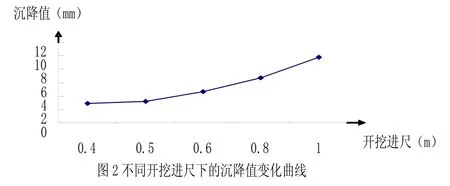

隧道开挖过程中,对首先开挖的Ⅰ导坑左部,进行了开挖进尺的优化研究。在Ⅰ导坑开挖时,分别在开挖进尺为0.4m、0.5m、0.6m、0.8m四种情况下,一次开挖2榀,对Ⅰ导坑左部洞口顶部沉降量进行监控量测。四种情况下的监控量测值变化曲线如图3所示。

由此可以看出,随着开挖进尺的增大,导坑洞口顶部的沉降值也随着增大,但也不能太小,太小了费工费料而且严重影响了施工进度。因此,在各导坑开挖时,要严格控制开挖进尺。开挖进尺为0.4m、0.5m的情况下,沉降值相差不大,从经济和安全角度综合考虑,选择0.5m的进尺更为合理。

3.2 临时支撑的拆除控制

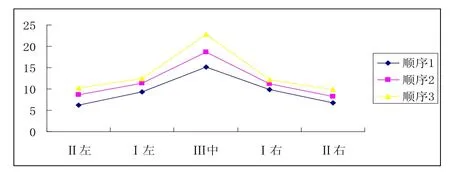

临时支撑的拆除应在初期支护完成后,监控量测稳定的情况下予以拆除,每次拆除临时支撑不应超过2榀钢架。临时支撑的拆除顺序及拆除长度,影响着隧道整体的稳定。在拆除初期,分别在三种不同的拆除顺序下,对隧道洞口顶部的沉降情况进行了监控量测。第一种拆除顺序:①→③→②→④;第二种拆除顺序:②→①→③→④;第三种拆除顺序:③→②→①→④。三种不同的拆除顺序下分别在Ⅰ、Ⅱ导坑左右部初支与临时支撑连接点及Ⅲ导坑顶部布设监控量测点。各拆除顺序下各部位沉降值如图4所示。

图3 各拆除顺序下的各部位沉降值变化曲线

由此可以看出,第一种拆除顺序优于第二种拆除顺序,第二种拆除顺序优于第三种拆除顺序。第一种拆除顺序下的各部位沉降值最小,那么隧道的稳定性也最好。因此,在临时支撑的拆除时,应严格按照第一种拆除顺序进行,拆除长度宜控制在6m。

3.3 地表沉降分析

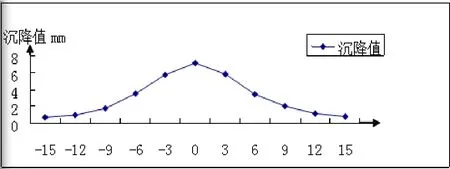

隧道在开挖、初支、临时支撑、二次支护、临时支撑拆除、二次衬砌的施工过程中,进行多次监控量测,随时量测随时记录。最终在已经施工完成的段内,对隧道拱顶上部地表的沉降做了统计分析。以隧道中线为中心向两侧每隔3m对称布置观测点,累积地表沉降值如图5所示。

图4 地表累积沉降量变化曲线

由此得知,隧道施工完毕后,拱顶及路面沉降规律如上图。隧道中线上方沉降量最大,越向两侧,沉降值越小。隧道上方实际地表累积沉降规律呈“漏斗型”分布,最大沉降值7.1mm,不仅满足了隧道自身结构的稳定性要求,而且不影响隧道上方高速公路的通行。

4 支护参数优化

4.1 玻璃纤维锚杆的设置

隧道开挖前,在掌子面上半部分设置长10m,间距1.5×1.5m的玻璃纤维锚杆。Ⅱ导坑开挖前,在Ⅰ导坑开挖面上以同样的要求设置玻璃纤维锚杆。Ⅴ中导坑下部开挖时应在Ⅳ中导坑中部以同样的要求设置玻璃纤维锚杆。这样可以减少在下一导坑开挖时,对上一导坑的扰动,从而不会过大的影响结构的稳定。玻璃纤维锚杆的设置,增强了自身导坑的稳定,也为下一导坑的开挖提供了安全保障。进一步提高了围岩的自承能力,增强了隧道结构的整体稳定,为黄土、浅埋地质下隧道安全可靠施工奠定了坚实的基础。

4.2 型钢脚部设支撑垫块

各导坑在开挖时,应严格按照开挖进尺开挖。开挖后,应立即进行型钢支护,并挂网喷射混凝土封闭。在各导坑开挖后,进行型钢初期支护时,在型钢脚部设置30×30×10cm的混凝土支撑垫块。支撑垫块的设置,有效的避免了初期支护时型钢在凹凸不平的支撑面上容易发生失稳的不利情况,大大提高了型钢支护时的稳定性和承载力。还可以保证型钢脚部平面的平整,从而在底下一导坑开挖后,与其支护型钢的平顺连接。

4.3 锁脚锚管的设置

导坑开挖后,在初期支护型钢架设完成时,分别在Ⅰ左、右导坑左右两边拱脚部分设置长3.5m的外径42mm的锁脚锚管,Ⅱ左、右导坑分别在左、右拱脚处同样设置。锁脚锚管的锚固与钢架的连接,充分提高了钢架的整体和稳定性,有效的避免了钢架的脱空与滑落。也控制了开挖过程中洞内的水平收敛位移,从而充分的发挥了型钢初支的受压承载力。

4.4 格栅钢架的设置

初期支护完成后,及时用混凝土喷射封闭,紧接着进行二次支护。二次支护采用格栅钢架进行支护,格栅钢架支护完成后,用混凝土喷射封闭。格栅钢架的设置,进一步提高了隧道洞身的稳定性,为临时支护的拆除打下了坚实的基础。二次支护完成后,洞内的水平收敛位移及拱顶沉降都有显著改善,同时,有利于拱墙二次衬砌的施作。

5 结论

双侧壁导坑法在黄土浅埋地段大断面隧道中得到了很好的应用,显著的改善了洞内的水平收敛位移及拱顶沉降值。但是在开挖及支护的过程中,必须严格控制开挖进尺及临时支撑的拆除顺序等关键技术,还可以通过设置玻璃纤维锚杆、锁脚锚管、格栅钢架以及型钢脚部设支撑垫块来优化支护参数。隧道施工过程及施工完成后,地表累积沉降量以隧道中线为中心向两侧呈“漏斗型”分布。通过优化支护参数、控制关键技术应用双侧壁导坑法,大大提高了支护承载力和隧道结构的稳定性,在黄土浅埋地段大断面隧道中取得了良好的效果。

[1]TB10003-2001 铁路隧道设计规范[S].北京.中国铁道出版社,2001

[2]王华川.超大断面黄土隧道双侧壁导坑法施工过程受力分析.硕士学位论文,2009

[3]王学斌.超浅埋大断面隧道双侧壁导坑法施工参数优化研究[J].市政与交通建设,2012(06)

[4]王志,杜守继,张文波,李迎九,吴雪萍.浅埋铁路隧道下穿高速公路施工沉降分析[J].地下空间与工程学报,2009(06)

[5]郭锐阳.双侧壁导坑法在浅埋、偏压及软弱围岩隧道中的应用[J].应用科学,2010(02)

[6]张臻荣,沈文钊.郑西客运专线秦东隧道浅埋偏压地段双侧壁导坑施工技术[J].隧道/地下工程,2009(04)