翻译视角转换与视觉听觉效果——以奥巴马第67届联大讲话为例

2013-09-05丁树亭

丁树亭

(青岛农业大学外国语学院,山东青岛 266109)

翻译视角转换与视觉听觉效果

——以奥巴马第67届联大讲话为例

丁树亭

(青岛农业大学外国语学院,山东青岛 266109)

演讲词是指在正式或重要场合发表讲话时所使用的文稿,语言准确、简洁,不乏通俗,并有预期的视觉和听觉效果。英汉语以及中美文化差异决定了观察视角显的有所不同。为实现英文演讲词汉译文本中视觉和听觉效果的完美结合,以提高其受众效果,运用视角转换策略十分必要。本文以奥巴马第67届联合国大会讲话为例,拟分析视角转换策略对于英文演讲词转换成汉语时,在增强视觉和听觉效果方面的效度。

视角转换;受众;视觉效果;听觉效果

引言

翻译转换是指“从源语到目标语转换时偏离形式对应的等效翻译”(Catford 1965:73)。换言之,为达到目标语与源语功能上的对等,有时牺牲源语的形式是必要的。关于转换,国内很多学者也做了相关细化研究。所谓转换,就是对源语表现形式进行重组,从而实现传递等值信息效果的功能。之所以进行转换,是因为原作和译作之间存在一种距离感,而“距离导致视点调整和转移”(徐莉娜2008)。这里距离指的就是英语和汉语两种语言系统间的距离,两种文化的距离以及作者与译者之间的时间和空间距离。综合上述理论,进行视点转换,译者要充分领悟原文意境,打破源语语言形式束缚,从另一个视角或视点来表述原文含义,以符合译入语表达习惯,从而更大程度地展现原文的思想意境。

美国总统巴拉克·奥巴马在第67届联合国大会上发表了长达30分钟的主旨演讲,就叙利亚危机、伊朗核问题、中东和平进程、阿拉伯世界反美和反西方浪潮等议题全面阐述了美国政府的立场。全文60个段落,181句,总计4044个单词。笔者在分析其来自环球时报的一篇汉语译文时,发现视角转换策略的运用非常频繁,明显增强了译文的受众效果。

1.视角转换的必要性

转换,作为翻译中广泛应用的一种“变通”手段,旨在实现“灵活对应”(刘宓庆1993)。也有学者将转换和距离结合起来,认为“距离和视角是息息相关的,视角的转换可以立即改变距离”(孙艺风 2004:107)。英语和汉语是两个不同的语言系统,基于不同的产生背景及所经历的历史,对同一个问题的观察视角显的有所不同,所以翻译不能局限于简单的语言层面上的转换,译者要充分为译入语读者考虑。在进行转换时,要考虑到源语和译入语之间的文化差异,才能准确地表达源作的意境,最大程度上传递原文的精神,从而拉进原作和译作的距离,增强译作的受众效果。

2.视角转换的类型

不少学者已在视角转换方法论这一领域进行了探讨,视角转换涵盖“词序调整、词类转译、反译、语态变换以及从句转换”等诸多方面(刘保华2006),还有学者引入了“抽象vs.具体、人称vs.物称、顺向vs.逆向以及形合vs.意合”等层面的转换(邵卫平2008)。本文拟从这些视角转换的方法入手,就其对增强奥巴马演讲词之汉语译文的视觉听觉效果层面进行分析。

3.演讲词翻译的受众因素分析

所谓受众,在此指演讲的听众。受众不仅接受信息,而且影响、参与并实现信息的传播。作为信息传播的五个基本要素(信源、信息、信道、受众、效果)之一,受众的作用举足轻重,“以受众为中心”(Lacus 1998)也是演讲艺术较高层次的体现。

演说者在特定的时空环境中,以有声和无声语言(如肢体语言、表情以及眼神交流等)为手段,公开向听众“传递信息,表述见解,阐明事理,抒发感情”(李元授,邹昆山2003)。而这个特定的时空环境通常是比较正式或重要的场合,讲稿一般都是事先准备好,因此具有一定的书面性,这就需要在翻译演讲词时重视书面效果,强调翻译遣词造句的准确性,以迎合受众的“求实心理”(任颖2002)。

例 1:There are no words that excuse the killing of innocents.There’s no video that justifies an attack on an embassy.任何言词都不能成为杀害无辜的借口;任何一段视频都不能成为袭击一座大使馆的理由。

演讲语言的准确性主要体现在对所讲述客观事物内涵的准确把握上,要在具体语境中抓住其本质,揭示其内在联系,才能对其实现准确表述。在例1中,“excuse”和“justify”两个动词,若进行直译,保持与其源语相同的词性,则应分别译为“原谅”和“证明……是合理的”,这样显然不能准确传递原文的精神,反而会使译文晦涩难懂,甚至使人不知所云。因此,译者通过分析语境以及背景知识,运用词性转换的手法,把这些动词转译为名词,准确地传递了原文意境。

然而,演讲词不能只迎合受众的“求实心理”,作为一种吁请型文本,演讲旨在以言语鼓动受众,调动受众之情绪,并引发受众思考进而沿着演讲者所预期的方向采取行动。从这个意义上来说,演讲词翻译要讲究通俗生动,绘声绘色,达意而传神。简言之,就是要注重相应的视觉效果和听觉效果。而要实现这两种效果,视角转换策略的运用势在必行。

4.视角转换引起的视觉效果

文字语篇的视觉效果,就是“形象化、立体化,有典型情节,有生动的画面,读来有声有色,使人能够具体而又形象地看到你所报道的事实的真面貌”(曾正贤2002)。王群(2011)在他的大作《诗与画,诗即画:卡明斯诗歌的视觉艺术性》中提出了“语义视觉”的概念,便是对语言所描绘出的新奇的视觉效果的一种升华。译者需要运用多种手法,营造“视觉思维”,激发“视觉想象”。下面就视角变化引起的视觉效果举例说明:

4.1 词类转换

演讲语言要立体化,要形象化,就要运用大量鲜活的词汇,变“平淡无奇”为“有声有色”,变静为动,动静结合。

例 2:And on this we must agree:there is no speech that justifies mindless violence.

我们在这个问题上必须看法一致:任何言论都不能为滥用暴力开脱。

例 3:We will bring justice to those who harm our citizens and our friends.

我们要将伤害我们的公民和朋友的凶手绳之以法。

例2中“mindless”若直译为“不经过大脑的”,例3中“bring justice to”译为“将审判带给”,显然不能准确传递原文意境和气势,而译者悉数转译作动词,用了“滥用”和“绳之以法”两个鲜活词汇,语言形象生动,增加了动态效果,使受众听来就能在脑海中清晰地展现“滥用暴力”和“将凶手绳之以法”的画面。这样由静态向动态的转译,极易产生强烈的视觉冲击感。

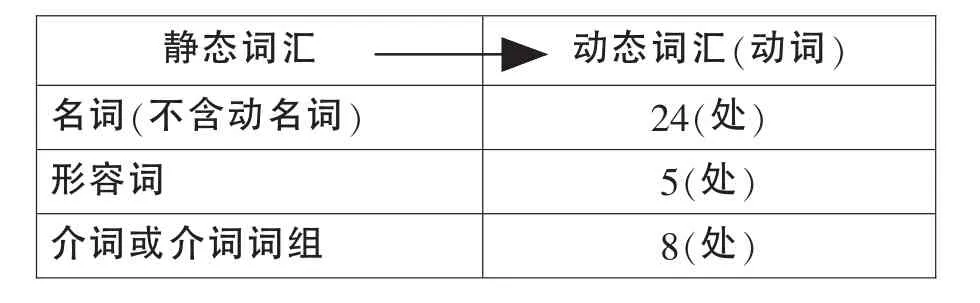

本文中由静态词汇转译成动态词汇的现象非常丰富,笔者对照原文与译文进行了大致统计,数据如表1所示:

英语倾向于静态描述,而汉语则倾向于动态描述。故英语中多用名词、动名词或动词的同源名词、同源形容词以及介词、介词短语等;而汉语中则多见动词,动词的活用是行文富有生命力的关键。当然,根据表达需要,由动态到静态的英汉转换也不乏其例,但在数量上远远不及由静态到动态的转换。

4.2 虚实转换

虚实转换,尤其对英文中虚写的事物进行实译,变抽象为具体,使表述更加直观,凸显视觉效果。

例 4:destroy a school in Tunis在突尼斯砸毁学校

例 5:That’s when America’s compound came under attack.在这个时候,美国使团驻地遭到袭击。

在例4中,把相对抽象的“destroy”进一步具体译成“砸毁”,例5中把“compound”译成“美国使团驻地”,生动鲜活的形象跃然纸上,更容易让读者身临其境,对文字所展现的画面产生丰富的想象。

表1 :原文中静态词汇转译成动态词汇情况统计

5.视角转换引起的听觉效果

根据卡特琳娜·莱斯的理论,在翻译前要“分析文本的类型以及译文功能”(Katharina 1971)。她借用德国心理学家卡尔·布勒(Karl Buhler)的语言功能三分法把文本类型归类为信息型文本、表情型文本和操作型文本。其中,操作型文本,又称吁请型文本,旨在呼吁或说服文本的读者或受众按某一种方式行事,使目的语接受者产生预期的反应。而演讲语篇正属于这一文本。所以,演讲语篇的语言必须言简意赅,通俗易懂,生动传神,才能引发听觉效果,感召读者或受众。

5.1 词组与句子的转换

要实现演讲词翻译的听觉效果,简洁是不容忽视的重要因素。所谓简洁,就是对译文仔细推敲与锤炼,以最少的文字传递原文信息,从而使译文言简意赅,不拖泥带水,读之赏心悦目,听之如闻其声。

例 6:True democracy demands that citizens cannot be thrown in jail because of what they believe.

真正的民主不允许公民因个人信仰而被投入监狱。

在上例中,译者把句子“what they believe”转译为名词“信仰”,简练效果斐然,如若将句子意思托盘顺译而出,即“他们所坚信的东西”,译文则显得冗余啰嗦,在听觉效果上黯然失色。

5.2 形合与意合的转换

英语重形合,汉语重意合。因此,对于以长句居多的英文,译者要通过对其句序进行必要的调整,并适当进行断句,变长句为短句,长短句相结合,以符合汉语表达习惯,激发听众意识。

例 7:The strongest weapon against hateful speech is not repression;it is more speech — the voices of tolerance that rally against bigotry and blasphemy,and lift up the values of understanding and mutual respect.遏制仇恨言论最有力的武器不是镇压,而是让人们各抒己见,主张容忍,团结一心,倡导相互理解与尊重,反对偏执和亵渎行为。

在上例中,译者对原文从句作了处理,在定语从句位置进行了断句,所用句式皆为流水句,避免了英文定语从句汉译后定语过长的缺点,并适当改变了原文的句序,口语感强,琅琅上口,无形中于读者或受众心中唤起一种同仇敌忾之情。

5.3 主动与被动的转换

英语中多强调授动者,而汉语中多强调施动者。两种语言不同的表达习惯决定,英语中多用被动语态,而汉语中被动语态用的较少,即使用,标识词“被”字也鲜见译出。

例 8:Chris was born in a town called Grass Valley,California,the son of a lawyer and a musician.

克里斯出生在加利福尼亚州格拉斯山谷镇,父母是律师和音乐家。

例 9:We were inspired by the Tunisian protests that toppled a dictator.

突尼斯的示威活动推翻了专制统治者,使我们受到鼓舞。

例8中,保持主语不变,被动标识词“被”字省略;例9中,主语译成了宾语。单音节“被”字的省略,使语篇更加上口,有利于口语表达;相反,硬要将“被”字译出,则会使译文显得生硬晦涩,影响译文通俗性,不适用于中国的受众的语言表达习惯。

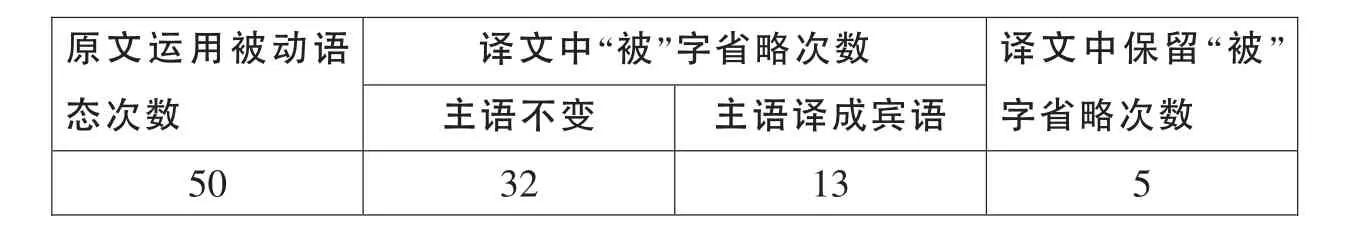

笔者基于译文中被动语态的处理作了统计,结果如表2所示:

表2 :译文对原文中被动语态句子处理方法统计

以上数据表明,英文汉译时,主动被动视角的转换是一种常见现象。对于英文演讲词,汉译时更应切忌滥用单音节的“被”字,否则译文会显得蹩脚,读起来拗口,不符合汉语演讲词语言特点,而应进行适当的视角转换,并用恰当的双音节词替换“被”字,保持译文和谐的声调和鲜明的节奏感,发挥语言的音乐性,突出演讲的听觉效果。

结束语

语言是文化的载体,体现人类的思维活动。英汉语的文化差异决定了语言风格和表达方式的不同。对于英文演讲词的汉译,语言的推敲和锤炼需要运用视角转换策略,从而保证语言准确、简洁和通俗,使整个演讲语篇既体现必要的书面效果,又能实现视觉和听觉的完美结合,从而明显提高演讲受众的实际接受效果。

Catford,J.(1965).A Linguistic Theory of Translation:anEssayonAppliedLinguistics[M].London:Oxford University Press.

Katharina,R.(1971).Translation Criticism:the Potentials and Limitations:Categories and Criteria for Translation Quality Assessment[M].New York:American Bible Society.

李元授,邹昆山(2003).演讲学[M].武汉:华中科技大学出版社。

刘保华(2006).英汉翻译技巧:视角转换[J].安阳师范学院学报(3)。

刘宓庆(1993).当代翻译理论[M].台北:台湾书林出版有限公司。

任颖(2002).演讲稿写作应关注受众心理[J].秘书之友(1)。

孙艺风(2004).视角阐释文化——文学翻译与翻译理论[M].北京:清华大学出版社。

邵卫平(2008).英汉视角对比及翻译中的视角转换[J].重庆科技学院学报(3)。

王群(2011).诗与画,诗即画:卡明斯诗歌的视觉艺术性[J].外国文学研究(5)。

徐莉娜(2008).翻译中的视点转移与视阈融合[J].东方论坛(3)。

曾正贤(2002).如何强化文字新闻的视觉效果 [J].新闻与写作(2)。

2013-02-28