纳博科夫《博物馆之旅》的及物性分析

2013-09-05胡晓红

胡晓红

(苏州卫生职业技术学院,江苏苏州 215009)

纳博科夫《博物馆之旅》的及物性分析

胡晓红

(苏州卫生职业技术学院,江苏苏州 215009)

本文以系统功能语言学的及物系统理论为指导,对纳博科夫《博物馆之旅》加以分析,以证实及物性分析对解读语篇的意义所在—操作简易,实用可行,有助于我们提高语篇分析能力,拓宽文学评论思路。

及物性分析;语篇分析;流亡者之旅

一、引 言

弗拉基米尔·纳博科夫(Vladimir Nabokov1899-1977)是俄裔美籍小说家、诗人、文艺评论家、翻译家、文体家,被公认为二十世纪杰出的小说家和文体家,代表作有《洛丽塔》、《普宁》等。他出生于圣彼得堡一旧贵族家庭;1919年离俄,先后在英、德、法定居了二十余年;1940年赴美,1945年入美国籍;晚年定居瑞士直到逝世。《博物馆之旅》是纳博科夫一篇不知名的短篇小说,充满了奇幻色彩。小说以第一人称——我为叙事者,受朋友之托求一幅画和避雨来到了怪异的、喧闹的、迷宫般的博物馆,因此与馆长周旋,并迷失在馆中,而后在一扇门后步入了我魂牵梦萦的故乡——俄罗斯,但此俄罗斯非我记忆中的俄罗斯,而是现今的苏联。

首先,本文选取小说最后一段(尾声)的前面一段(字数为958)作为分析的文本,因为此段描述了我步入那扇门后所发生的一切,是全篇的关键、高潮部分,最具奇幻色彩,最能表现作家的心路历程。其次,本文以系统功能语言学的及物系统理论为指导,对此段语篇加以分析,以证实及物性分析对解读语篇的意义所在——操作简易,实用可行,有助于我们提高语篇分析能力,拓宽文学评论思路。

二、及物系统

系统功能语言学创始人Halliday认为语言的性质决定人们对语言的要求,即语言所必须完成的功能。这种功能当然是千变万化的,具有无限的可能性,但我们可以把它们归纳为若干个有限的抽象的功能,这就是“纯理功能”或“元功能”。Halliday(1970,1973,1985)把语言的纯理功能分成三种:概念功能、人际功能和语篇功能,并具体分析了这三种功能在英语中的表现形式。

Halliday所说的概念功能指的是语言对人们在现实世界(包括内心世界)中的各种经历的表达。换言之,就是反映客观和主观世界中所发生的事、所牵涉的人和物以及与之有关的时间、地点等因素。概念功能在语言系统中通过及物性系统来体现。

及物性系统是英语中表现概念功能的一个语义系统,其作用在于把人们在现实世界中的所见所闻、所作所为分成若干种“过程”,并指明与各种过程有关的“参与者”和“环境成分”。及物系统包括六种不同的过程:(1)物质过程(material process);(2)心理过程(mental process);(3)关系过程(relational process);(4)行为过程(behavioral process);(5)言语过程(verbal process);(6)存在过程(existential process)。 (朱永生等,2004)

三、及物性分析

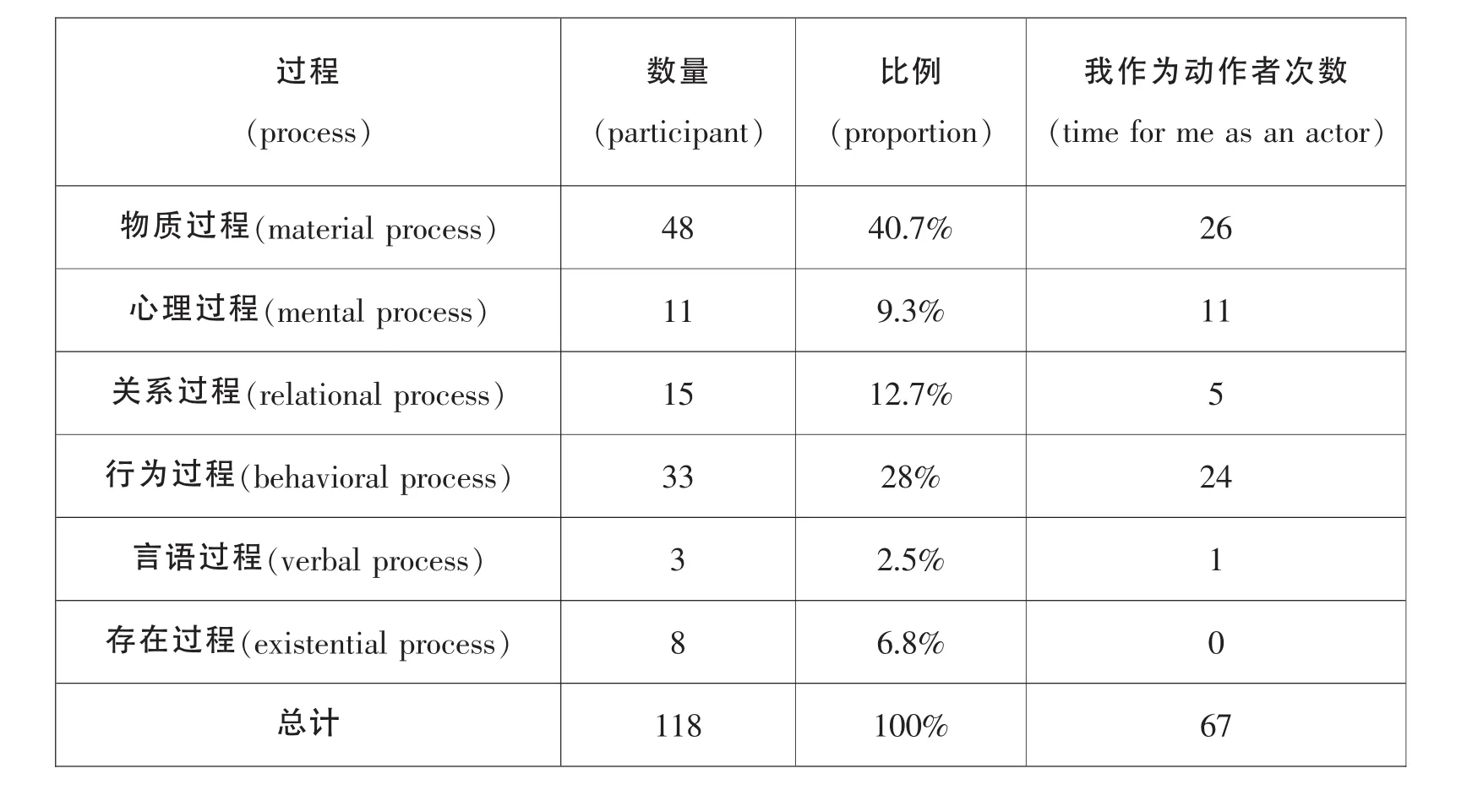

本文作者以Halliday的及物性系统为理论依据,对选取的纳博科夫《博物馆之旅》的一段语篇进行了相关的研究,首先得到了以下的一些统计数据(表1),说明了及物系统的六种过程动词在此语篇中呈现的数量和比例。

表1

1.物质过程(material process)

物质过程是表示做某件事的过程,往往表达人们对客观世界和现实的看法。它在本语篇中出现频率最高,因为叙事者我始终被作家置身于一个客观的、陌生的、奇幻的现实世界,无论我是否愿意面对,都必须承受。随着场景的转换,我或者在莫名其妙的混乱中不知所措(第一场景——迷失于喧嚣异乡),或者在阔别多年的故乡流连忘返(第二场景——梦回故国),最终被严峻的现实苏联惊醒,想方设法逃离我心目中的这个是非之地(第三场景——故国梦幻灭)。作家在表现这段曲折变幻的旅程时,有意无意间发挥了物质过程动词的客观描述作用,让读者随着我的脚步踏上了这段旅程,让读者仿佛身历其境,感同身受。例如:

At first the quiet and the snowy coolness of the night,somehow strikingly familiar,gave me a pleasant feeling after my feverish wanderings.(客观事物作为动作者)

The stone beneath my feet was real sidewalk,powdered with wonderfully fragrant,newly fallen snow,in which the infrequent pedestrians had already left fresh black tracks.(客观世界中的他人作为动作者)

Alas,it was not the Russia I remembered,but the factual Russia of today,forbidden to me,hopelessly slavish,and hopelessly my own native land.(我作为动作者)

第一人称我始终在整个语篇中占主导地位(参见表1),在物质过程中作为动作者的比例也不例外。虽然被纷纷扰扰、变幻莫测的世界所包围、所困扰,我始终在挣扎、寻觅、逃避、痛苦,永远也摆脱不了。以下一例足以说明:

I waited for him to disappear,and then,with a tremendous haste,began pulling out everything I had in my pockets,ripping up papers,throwing them into the snow and stamping them down.(共6个物质过程,都以我为动作者)

这样的例子在第三场景(故国梦幻灭)中比较集中,真实而客观地反映了横亘在我面前的严酷现实,我只能慌忙逃离——异国他乡的我永远只能梦回故国。

2.心理过程(mental process)

心理过程是表示感觉、反应和认知等心理活动的过程。心理过程的感觉者常常是人。三个场景中只有11个心理过程,都是以我为感觉者,表现了我随着身处场景的变幻引发的内心世界的起伏波动。

...but every time I turned and tried to retrace my steps along the passages,I found myself in hitherto unseen places....

I felt how lightly,how naively I was clothed....

...and already I knew,irrevocably,where I was.

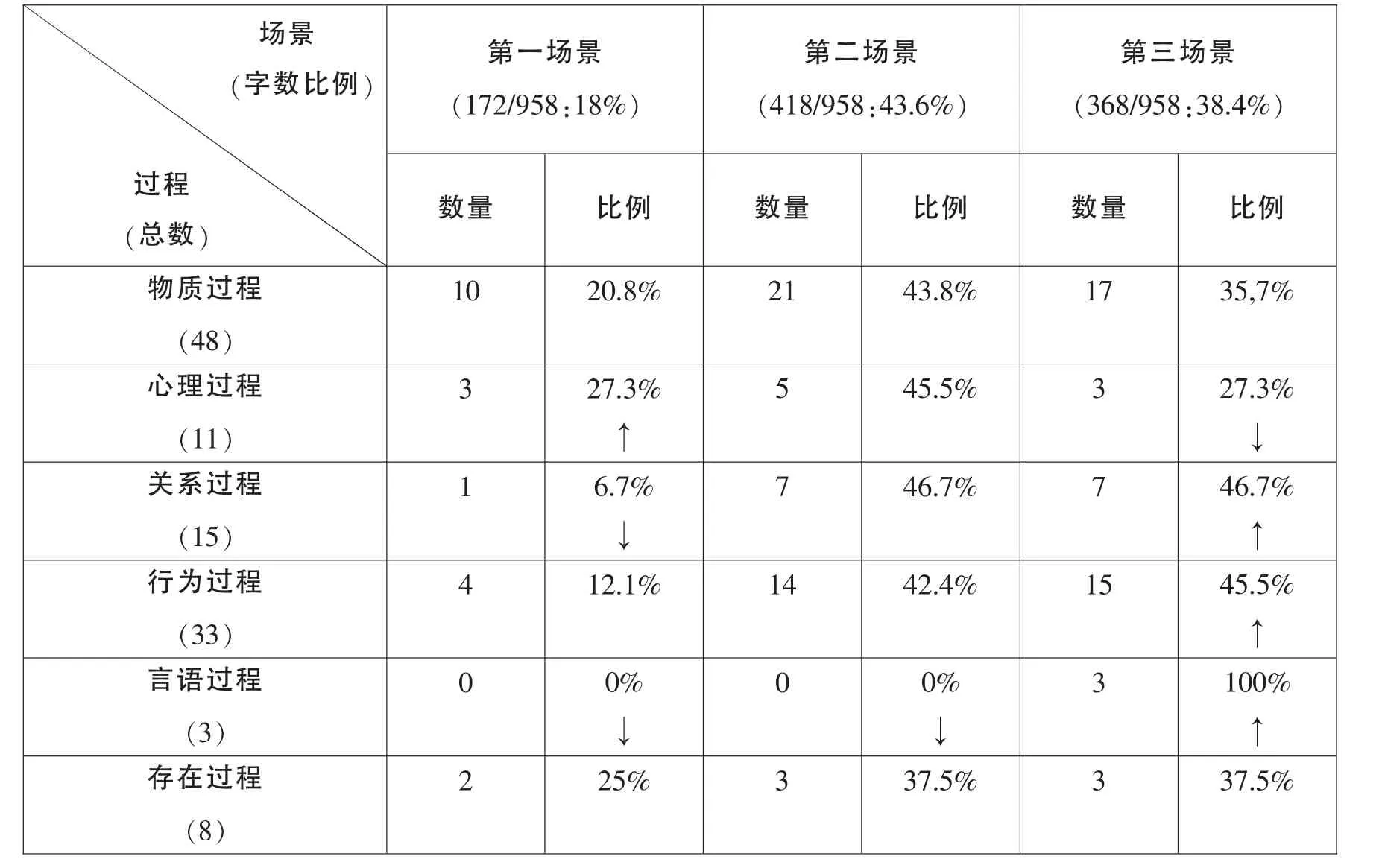

从分布来看,心理过程在第一场景(迷失于喧嚣异乡)的出现多于在第三场景(故国梦幻灭)(参见表2),这是因为:身处异国他乡的喧嚣尘世中,我内心的矛盾与痛苦只能独自承受,他国之人怎能体会、理解?当发现自己所处的俄罗斯今非昔比,我已没有时间去感知,必须尽快逃脱,所以才有了上文提到的一点:以我为动作者的物质过程在第三个场景中尤为集中、突出。

表2

3.关系过程(relational process)

关系过程指的是反映两个不同事物之间处于何种关系的过程。从数据来看,本段语篇中出现的关系过程为15个,略高于心理过程,但仍属少数。如上所述,整个语篇的参与者只有三种:不同场景中的客观事物,叙事者我,偶尔出现的场景中的他人,作家所要反映的关系就在这三者之间维系。其中以我为载体或被识别者的关系过程只有5个,其余10个都是以客观世界的事物为载体与被识别者,这表明:作家不经意间流露出我在不同场景中的被动地位,没有归属感,对自己身份识别的困扰。我犹如一叶浮萍,几经漂泊,仍然找不到自己的归宿。在下面的举例中我们即能体会我的这种生存状态:

The stone beneath my feet was real sidewalk,powdered with wonderfully fragrant,newly fallen snow....

...but no,it was not the snow that had obliterated the “hard sign” at the end.

Alas,it was not the Russia I remembered,but the factual Russia of today,forbidden to me,hopelessly slavish,and hopelessly my own native land.

Now,though,it was reality.Everything was real….

在三个不同的场景中,关系过程的分布显出以下趋势:第一场景只有1个,第二、三场景各有7个,第三场景(故国梦幻灭)仍远远超出了第一场景(迷失于喧嚣异乡)(参见表2),作家又一次向读者表露了我的心迹:在纷扰、嘈杂的异国他乡,我没有归属感;在梦里故国,我找回了熟悉的、美好的一切;在现在的苏联,我是异邦的流亡者,我不得不斩断与之的一切关系。

4.行为过程(behavioral process)

行为过程指诸如呼吸、咳嗽、叹息、哭笑等生理活动过程。这里,我们发现了较多的行为过程,共有33个,仅次于物质过程,位居第二,其中有24个以我为行为者。这些数据告诉我们:不论身处异乡,还是故国,还是现实,我会不知不觉地、本能地做出种种行为,以此来安抚内心的不安、渴望和伤痛。我们从作家的字里行间找到了我种种行为背后的此种潜在意识:

Then I found myself in darkness and kept bumping into unknown furniture until I finally saw a red light and walked out onto a platform that clanged under me....

I advanced,and immediately a joyous and unmistakable sensation of reality at last replaced all the unreal trash amid which I had just been dashing to and fro.

Scuffling along the snow in my soaked shoes,I walked a few paces,all the time glancing at the dark house on my right....

...and,trembling,my heart pounding,I turned,walked on,stopped again.

与上文的关系过程分布如出一辙,第三场景的行为过程约两倍于第一场景(参见表2)。既然我与异国他乡关系如此疏远,我只能漠然视之,即使有所行为,也只能是笨拙的、生硬的、唐突的行为,如以上例句中的bump和dash;一旦发现梦中的故国不复存在,我做出了一系列的行为,为的是尽快逃离这个可怕的是非之地——面目全非的俄罗斯。

惊醒我故国梦的除了路边商店招牌的异样,还有后来出现的一个与我擦肩而过的路人:他异样的目光和回头再看使我从梦中惊醒。这里,作家在表现路人时,连续用了3个行为过程动词,这在以他人作为参与者的总共7个过程中,几乎近半,这恰恰反映了我所不愿面对的现苏联以及我与它之间的互不认同:

A man in a fur cap,with a briefcase under his arm,came toward me out of the fog,gave me a startled glance,and turned to look again when he had passed me.

5.言语过程(verbal process)

言语过程是通过讲话交流信息的过程,其参与者有讲话者、受话者、讲话内容和目标。在字数为958的整整一段语篇中,只出现了3个言语过程,占5%的一半,这在统计时往往忽略不计,因为它不足以影响什么。但是,从另一个角度来看,这毕竟反映了一种异样的现象:我,独自一人,彷徨与格格不入的异乡,徜徉于魂牵梦萦的故国,最后又不得不从不愿驻足回首的现苏联逃离,其间除了与一个路人擦肩而过,只有我与这个奇幻莫测的世界,我作为讲话者,没有受话者,也没有其他讲话者把我当作受话者,更谈不上讲话内容和目标了。没有与人言语的机会,也似乎暂时失去了言语能力,我只能去做,去感知,去做出一些本能的行为来。文中只有一个以我为讲话者的言语过程:

“No,no,in a minute I shall wake up” I said aloud….

仅有的3个言语过程都出现在第三场景中(参见表2),在我梦醒的前后,好像我再也按耐不住一直以来的默默忍受,渴望与他人,甚至与景物交流:

And by the light of a streetlamp whose shape had long been shouting to me its impossible message,I made out the ending of a sign….

...the snow sat like a skullcap on a slightly leaning spur stone and indistinctly showed white on the woodpile on the other side of the fence….

我渴望融入外面的世界,可它们非我所愿;我渴望与他人沟通,可他们非我所想,所以我只能从路灯的外形和积雪中寻求信息与交流。此时无声胜有声,我们从片言只语中读出了我内心永远无以排解的缺憾、无奈和孤独。

6.存在过程(existential process)

存在过程是表示有某物存在的过程。在每个存在过程中,都必须有一个参与者,即存在物。从表1数据看,这里只有8个存在过程,略高于言语过程,而且参与者皆为客观事物,丝毫没有我的存在。例如:

...and suddenly,beyond it,there was a bright parlor,tastefully furnished in Empire style,but not a living soul,not a living soul...

There was a twinge in my heart….

在第三场景中,有两个存在过程是以他人,即那个路人为参与者,这在为数不多的存在过程中显得很特别:

A man in a fur cap,with a briefcase under his arm,came toward me out of the fog,gave me a startled glance,and turned to look again when he had passed me.

I waited for him to disappear,and then,with a tremendous haste,began pulling out everything I had in my pockets,ripping up papers,throwing them into the snow and stamping them down.

正是这个路人的突然出现,才使我不堪回首,回到严酷的现实世界,才使我极尽所能去摆脱这一切,远离这一切。

所有这些及物系统中的六个过程从不同的视角一次又一次地发现并证实了作家所要表现的主题:

不论在何处——异乡,故国,还是现在的苏联,我都是格格不入的,无法融入的,无法存在的,我只能永远地流亡——精神的流亡……

四、结语

本文将纳博科夫《博物馆之旅》的关键段落——高潮部分,置于系统功能语言学的及物系统之中,首先将其分为物质过程、心理过程、关系过程、行为过程、言语过程和存在过程共六个过程,在此基础上,借助表1和表2的数据,对这一语篇展开了语义分析;然后从这六个过程的参与者角度进一步解读叙事者我的心路历程;最后又将整个语篇分为三个场景,根据以上六个过程在不同场景中的分布,来捕捉我由外而内、再由内而外的种种表现与作家所要表现的主题——一个流亡者的奇幻之旅,孤独之旅,永远的精神流亡之旅。在解读过程中,我们充分意识到;作家语言的选择和运用是为表现主题而服务的,尽管也许只是一种潜意识的流露。读者可以通过简易可行的及物性分析,更直观、更准确地解读文学语言,更精准地把握作家的写作意图,更深入地探讨人类社会的种种问题。

朱永生,严世清,苗兴伟(2004).功能语言学导论[M].上海:上海外语教育出版社。

2012-11-19