城市中心区土地集约利用的评价模型:基于50个样本的定量分析

2013-08-15杨俊宴史北祥

杨俊宴 史北祥 杨 扬

(1东南大学建筑学院,南京 210096)

(2苏州规划设计研究院有限责任公司,苏州 215006)

土地集约利用问题一直是城市规划的核心议题之一,在勒柯布西耶“集中城市”的影响下,城市一度采用高层建筑形式构筑中心区,极大程度上提高了中心区集约程度.20世纪50年代 Nairn[1]反对城市扩张现象,呼吁城市应采取集中发展措施.20世纪60年代Jacobs[2]主张提高城市密度,并且认为高密度造就了城市的多样性,也正是这种多样性创造了像纽约多姿多彩的城市生活.

我国国土资源部于1999年开展了新一轮国土资源大调查中“土地资源监测调查工程”的项目“城市土地价格调查与集约利用潜力评价”,这标志着我国对城镇土地集约利用评价研究的开始.近年来,我国的城市土地集约利用研究已成为当前城市研究的热点,主要集中在以下几点:①对城市土地集约利用的概念、意义、问题、实现途径等方面展开的研究;②对城市土地集约利用相关原理、规律的研究;③对城市土地集约利用评价体系的研究;④以土地集约利用潜力作为对象的研究;⑤对土地集约利用的新技术路线和新方法的探索;⑥ 对城市土地利用模式的研究;⑦ 对城市土地集约利用驱动机制的研究;⑧ 对土地集约利用对策的探讨;⑨多学科、多视角的渗透研究.

无论国内还是国外,对城市土地集约利用的研究还多处于整体层面,包括土地集约利用措施、模式、潜力评价等方面[3-8],缺乏对城市具体范围如城市中心区的独立研究和剖析,缺乏城市规划学、城市经济学等多学科的交叉研究.尤其在当今,城市中心区土地的发展已经突破土地资源管理和城市规划的学科范畴,涉及到城市、社会、经济、政策、产业、交通等多种学科[9],对城市中心区土地集约利用的研究不能仅停留在单一城市的封闭框架内,而应从更宽广的视野入手进行综合系统的理论思考.

本文针对城市土地集约利用矛盾最突出的功能区——城市中心区展开研究,从土地利用集约度影响因子入手建构评价模型,在中微观的层面剖析土地集约利用的深层次原因,对研究土地集约发展战略核心功能区作出尝试性探索.

1 中心区土地集约利用评价模型

城市中心区作为城市发展的核心地区,其紧凑的空间形态成为整个地区土地集约利用的标志.空间形态在很大程度上反映了土地集约利用的状态,因此从空间入手对中心区土地集约利用的评价指标体系展开研究,归纳与中心区土地建设相关的影响因素,同时从影响因素的相互关系出发,建构城市中心区土地集约利用的评价指标体系.

1.1 中心区土地集约利用的影响因子

城市中心区土地集约利用以空间为研究对象,将空间紧凑的评价指标分解为以下3个部分.

1)中心区建筑规模集约.公共职能建筑空间是居于城市中心区内部的各项承接城市产业功能的空间,它承担了城市公共空间形态的发展需要,同时也是服务产业发展的物质载体.城市中心区的集约发展在一定程度上依赖于公共职能建筑空间的高度聚集.与此同时,在城市土地利用模式的选择上,职能空间本身也因其不同的内在属性而表现出不同的发展趋向,具体表现为城市中心区内各类不同形态的建筑实体空间.

2)中心区用地建设集约.城市用地是中心区土地集约利用的基础,是各种物质空间形态集聚的本源.而进一步又可以将其划分为建设用地和非建设用地,两者都对土地节约利用产生影响.非建设用地分布反映了绿地、水面等非开发用地与中心区整体空间形态的关系,建设用地则对公共职能空间的形态和利用效率产生了根本影响.

3)中心区交通支撑集约.中心区的空间集约运行离不开高效率的道路交通结构,道路交通作为空间支撑骨架,对中心区土地拓展具有引导意义[10],良好的通达性使得中心区产业集聚发展更为顺利,并能够促进空间形态的集约;同时作为中心区的非建设空间,道路交通又是土地集约利用的消极因素.

1.2 中心区土地集约利用的指标体系构建

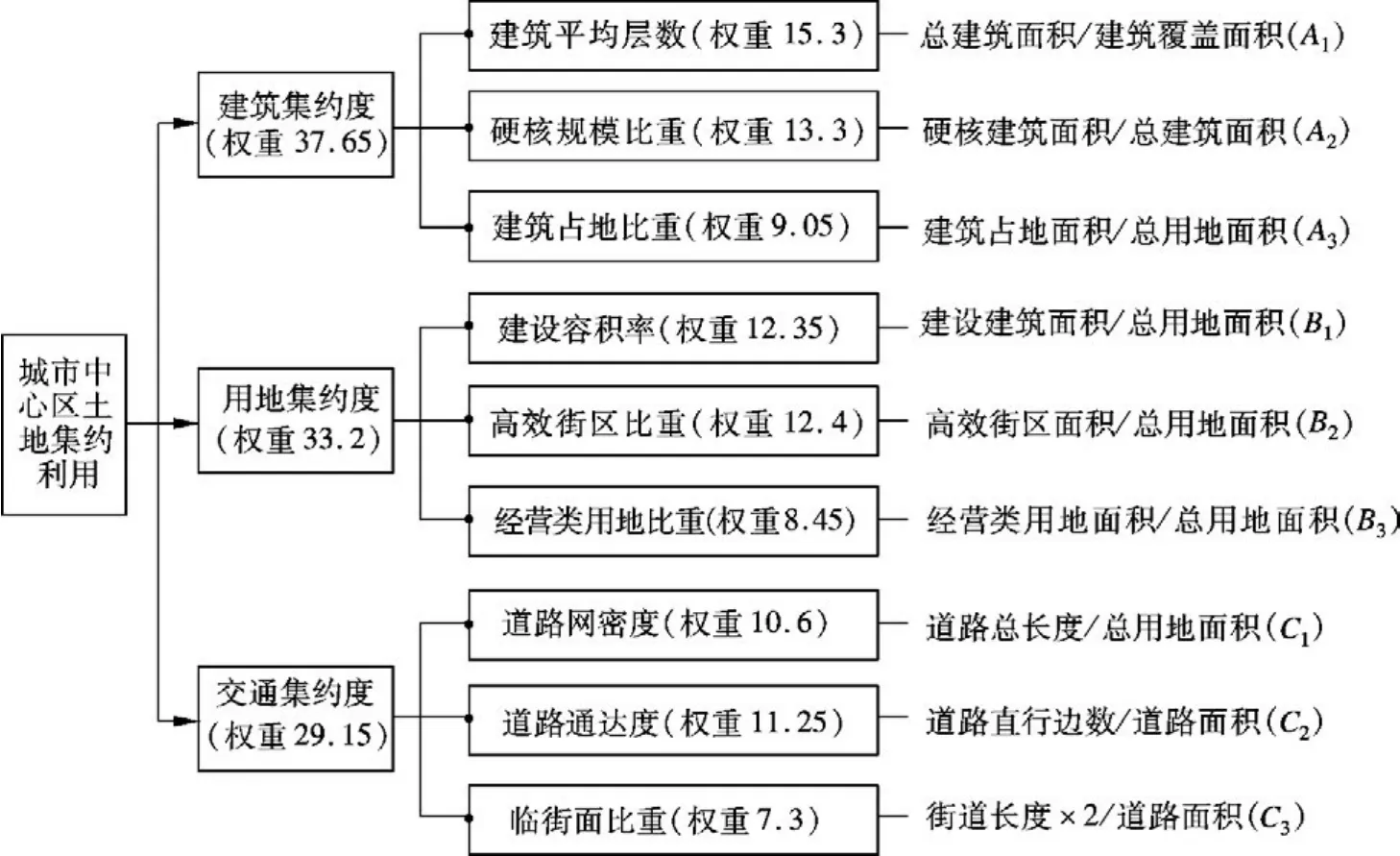

将中心区土地集约利用的建筑、用地和交通3个要素进一步展开,同时考虑具体的建筑职能空间、经营类用地划分和中心区硬核聚集等相关影响因素,可以得到9项相互关系的指标[11],以共同构建城市中心区土地集约利用指标体系(见图1).

1)建筑空间形体集约-建筑平均层数

图1 城市中心区土地集约利用指标体系构

建筑平均层数是在评价范围内所有建筑的建筑面积与建筑基地面积的比值,它反映了评价范围内的整体建筑高度情况.用统一的建筑层数来比较不同中心区的建筑空间形态首先能从整体上把握城市中心区的高度形态,改变中心区范围内的局部建筑高层对评价者的影响;其次能修正视觉误差,避免一些形态特殊的建筑在评价上的模糊性;最后以量化数据形成建筑层面的评价共识,评价可以脱离公共外部空间而全面地对建筑本身评价.

2)建筑结构要素集约-硬核规模比重

城市中心区硬核是中心区内公共职能设施的高度聚集区,同时也是中心区内商业和商务等活动的最高频率发生点,集中反映了中心区功能、景观等方面的特征,也是中心区发展的独有结构要素特征(即划定范围内中心区服务功能空间建筑面积与范围内建筑总面积之比大于90%).硬核规模比重蕴含2方面含义:①硬核区占地规模比重,反映了硬核在中心区土地利用模式下的聚集程度;②硬核区建筑面积占中心区建筑面积的比重,这反映了硬核在建筑上聚集规模的总体特征,同时也是城市中心区核心地区比较的准绳.因此本研究统一采用硬核区建筑面积与中心区建筑面积之比来进行分析计算.

3)建筑服务功能集约-建筑占地比重

建筑服务功能集约是指在对外服务中的建筑基底空间利用效率,它对中心区土地集约利用包含两层面含义:①从用地来看,建筑占地是中心区用地中支撑建筑实体空间的主要用地,基底用地更是产生对外服务的主要用地,因此建筑占地需要其他类型的用地如道路用地、绿化用地和配套设施用地等对其形成支撑.②从中心区来看,高密度和高强度的建筑聚集是城市中心区的主要特征之一,只有建筑占地比重达到一定的程度才能达到中心区的聚集规模效应.所以建筑占地比重是反映中心区用地形态的重要指标.

4)用地空间形态集约-建设容积率

这里的建设容积率是指整个中心区的总容积率,是中心区建设用地作用于空间形态的衡量要素,反映了可用于街区建设的用地空间利用形态.建设用地容积率体现了对建设用地的空间集约利用的状况.由于存在中心区景观用地模式和建筑利用模式的差异,同一容积率往往可以形成2个迥异城市中心区面貌的反映,因而建设用地容积率仅反映了城市中心区的用地开发强度.

5)用地结构要素集约-高效街区比重

用地结构要素集约是指在中心区用地结构中具有代表意义和空间优势的街区所占比重,在空间上主要体现在小街区的比重.在集约度高的地区如北美纽约曼哈顿中心区、欧洲伦敦的道克兰中心区和亚洲的东京都心等中心区,此类方格形路网结构的小型面积街区成为典型用地尺度划分模式,具有极强的现实意义.在用地环节上,此类小型街区也具有用地结构要素中的代表性,因此可作为用地结构要素集约的评价指标.小型街区多指面积在1.5 hm2以下、比例适宜的小型街区,与其余街区相比,其在建筑密度、临街面比重和通达度等方面的优势较为明显,能使中心区更加高效地运作,可称其为高效街区.因此,可将高效街区占总街区的面积比重作为用地结构要素集约的衡量指标.

6)用地服务功能集约-经营类用地率

用地服务功能集约是地块在服务功能上的利用效率.城市中心区用地多种多样,但在城市中心区发挥中心服务职能并产生主体经济效益的主要为经营类土地.因此将零售商业、金融保险、贸易咨询、旅馆酒店、文化娱乐等土地利用经营类用地面积合计测算,占城市中心区总建设用地面积的比重作为经营类用地率.由此可知,经营类用地率反映土地服务功能的集约程度.

7)交通空间形态集约-道路网密度

交通空间形态集约反映在整个中心区范围内的道路网空间形态及长度.道路网密度指标是中心区内道路网的空间长度与中心区面积的比值.体现了道路的整体空间形态,即道路网的分布密度.较高的道路网密度高意味着在两点之间能够有更多的出行选择和节约时间成本[12],但是单纯地提高道路网密度将增加较多的道路交叉口;在交叉口管制的条件下必将影响两点间的时间成本.因而在许多城市中心区内实施了单向交通无管制的交通模式,该模式实施的优势是高密度的道路网和较长的直行路段.由此可知,高密度路网结构体现交通空间形态集约,道路网密度可作为交通空间形态集约的评价指标.

8)交通结构要素-道路通达度

道路通达度是中心区道路交通可达性程度的具体反映,包含了道路面积和直行路段数量两方面含义.直行路段数量具体反映了交通流在平面运行上的通畅效率,相同面积的用地范围下,直行路段数量越多则机动车交通的顺畅程度越高[13],体现了道路交通中的结构要素关系.道路面积则体现了整体路网运营在中心区范围内所需的面积,相同情况下道路面积越大则整个中心区土地利用倚重的道路面积越大,道路运载能力也越低.两者比值反映在高效率的路网面积比重上,更多的直行路段数量体现了整体路网结构的高效性.

9)交通服务功能节约-临街面比重

临街面比重是体现城市中心区经济效益的重要指标.在城市中心区内,越多沿路网展开街区界面意味着越多的服务经营机会.因此在一些传统商业中心内沿道路两侧产生公共商业服务空间而街区内部则为私密居住空间.在城市中心区内部,更多的临街面不仅满足了机动车对出入功能服务空间,的要求,更代表了对中心区的直接经济效益.

值得说明的是,建筑平均层数及建筑占地率属于建筑层面的集约利用指标,重点考虑的是建筑的高度形态及密度形态,而建设容积率属于用地层面的集约利用指标,重点考察的是街区内对用地的开发强度,三者虽然有一定的相关性,但计算的方法及考察的方面均不相同,综合评价时将会根据其影响因素赋予不同的权重值.

1.3 中心区土地集约利用的评价模型建构

在上述基础上构建城市中心区土地集约利用评价指标总体框架,由建筑集约度、用地集约度、交通集约度3项状态层组成,进一步分解为要素层,并赋予权重.这样将整个土地集约利用指标体系细分为9项具体指标(见图2).具体指标的量化可采用熵技术支持下的AHP评价模型和专家群民主评价支持下的定性指标定量化2种方法,指标的“分级区间”量化可以采用模糊隶属度函数法求取(鉴于相关研究方法已较为成熟,模型与方法的具体表述与运算在此省略.该指标体系评价目标较多,可以根据评价目标对指标权重体系进行调整,通过对指标重要性的调整,满足其他评价目的的需要).

图2 城市中心区土地集约利用评价指标总体框架

通过建筑集约度、用地集约度和交通集约度3个基础环节进行计算和分析,逐步完善城市中心区土地集约利用指标体系的评价过程,并具体以9项指标的数据计算综合得出城市中心区土地集约利用的评价结果.

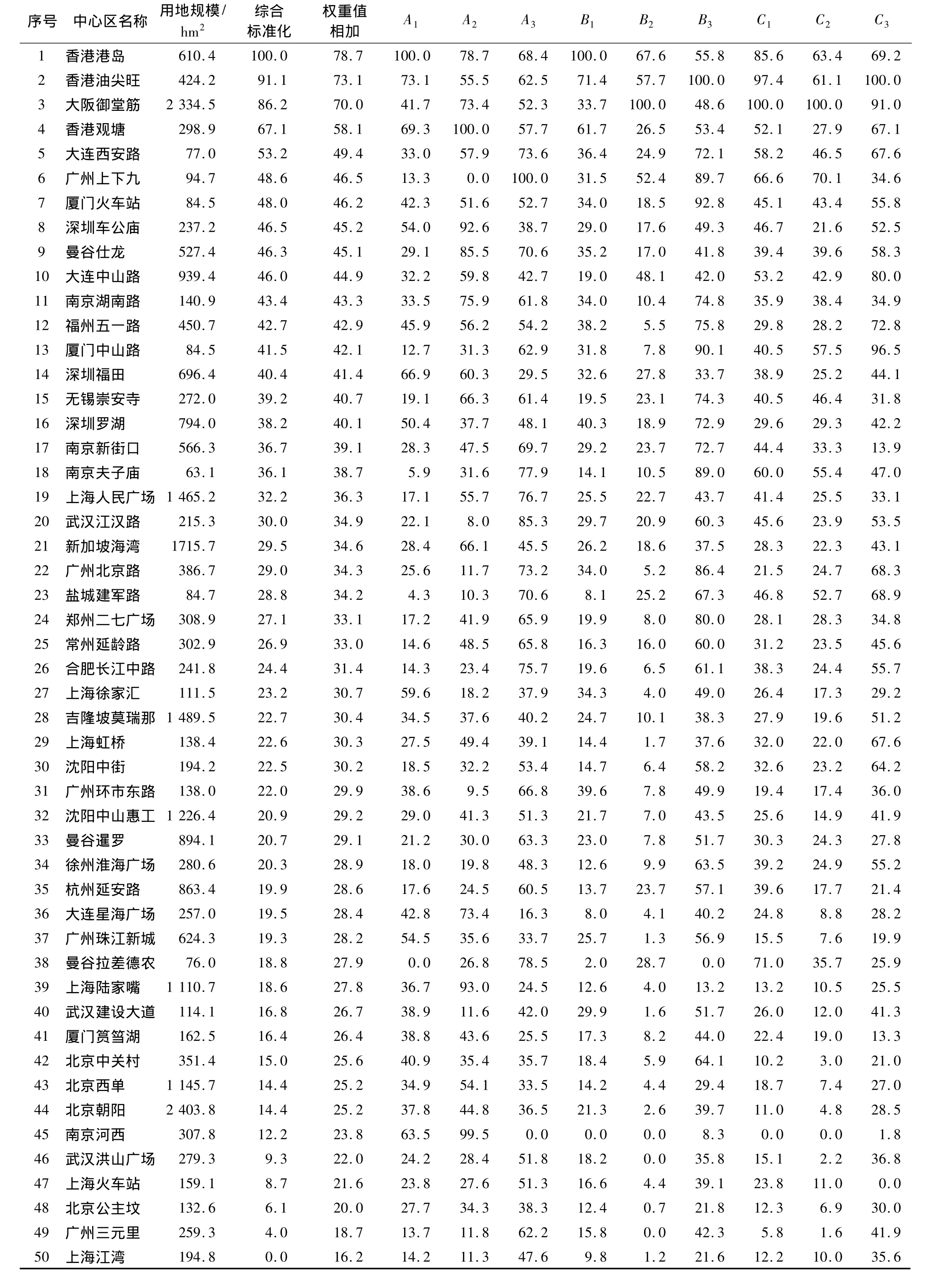

2 中心区土地集约利用的总体评价

中心区土地集约利用量化研究选取国内外22个典型城市(见图3),涵盖了我国东部地区和亚洲地区的典型高密度特大城市.样本中心区共计50个,其中29个为城市主中心,其余为城市副中心,它们共同形成量化分析的研究基础.经过中心区范围定量界定、土地集约利用评价指标体系分项计算和数据标注化并赋予权重计算后,最终得出城市中心区土地集约利用评价结果如表1所示.由表可以看出,香港尖沙咀中心区和港岛中心区在土地集约利用中评价较高,与大阪御堂筋中心区共同处于土地集约利用评价的顶端,与其他城市中心区梯度差异明显,呈现高度土地集约利用;而香港观塘中心区虽与评价前3位中心区差距较大,但其集约评价却明显高于其余中心区,土地集约利用程度较高;大连西安路、广州上下九等中心区集约评价差异较小,与南京湖南路、福州五一路、厦门中山路等21个中心区呈现土地适度集约利用;而合肥长江中路、上海徐家汇、吉隆坡莫瑞那、曼谷暹罗等14个中心区在各项集约利用评价中较低,呈现土地低度集约利用;武汉建设大道、北京朝阳、南京河西等11个城市中心区处于土地集约利用评价尾端,呈现非集约利用.国外中心区中,除大阪御堂筋中心区外,东南亚的新加坡海湾、泰国的曼谷仕龙、曼谷暹罗、吉隆坡莫瑞纳中心区与国内城市中心区土地集约利用差异较小.而比较国内城市中心区,南方沿海城市中心区土地利用普遍更为集约,中心区土地集约化出现由南向北,由沿海向内陆区域递进现象.从中心区等级来看,同一城市的次中心土地集约利用评价往往优于主中心,如大连西安路次中心与大连中山路主中心,广州上下九次中心与广州珠江新城主中心等,与中心区规模等级相反,城市次中心在土地集约利用上更具优势.一些传统商业次中心如大连西安路、广州上下九、无锡崇安寺、南京夫子庙等低层中心区在土地集约利用中综合评价较高.

图3 案例城市的区位分布

3 城市中心区土地集约利用的评价

进一步分析可以发现,各个城市中心区土地利用都具有一定的开发特点,通过数据分析大致可以分为以下几个土地集约类型.

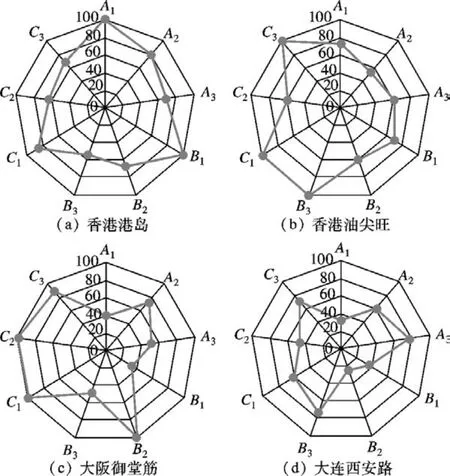

3.1 中心区的全面多项集约利用方式(梯形)

全面多项集约利用方式是指在土地集约利用评价中多层面集约.该方式由全面集约和多项集约2类方式组成,在集约分项图中大体呈现饱满的梯形(见图4).①全面集约利用模式,典型代表是香港港岛中心区和香港油尖旺中心区.全面集约利用方式的特征是在建筑集约、用地集约、交通集约3项构成土地集约利用基础环节中的某2项表现出集约利用,另一项处于适度的集约利用.如香港港岛中心区在建筑集约和用地集约上评价较好,而在交通集约度上居中.香港油尖旺中心区在交通集约度和用地集约度上评价较好,而在建筑集约度上居中.由于这些中心区特色鲜明,全面集约,因而此类利用方式在具体中心区土地集约利用中评价极高,显著优于其他城市中心区土地集约利用评价.②多项集约利用方式,是指在建筑集约、用地集约、交通集约3项存在少量的适度集约评价单项,但是在评价中存在突出的集约指标.如大阪御堂筋中心区,虽有较高的交通集约评价,但在建筑和用地层面存在节约利用指标短板,在集约分项图中呈现凹陷的梯形状.由于低评价的集约单项指标不多,此类中心区土地集约利用方式评价较高.

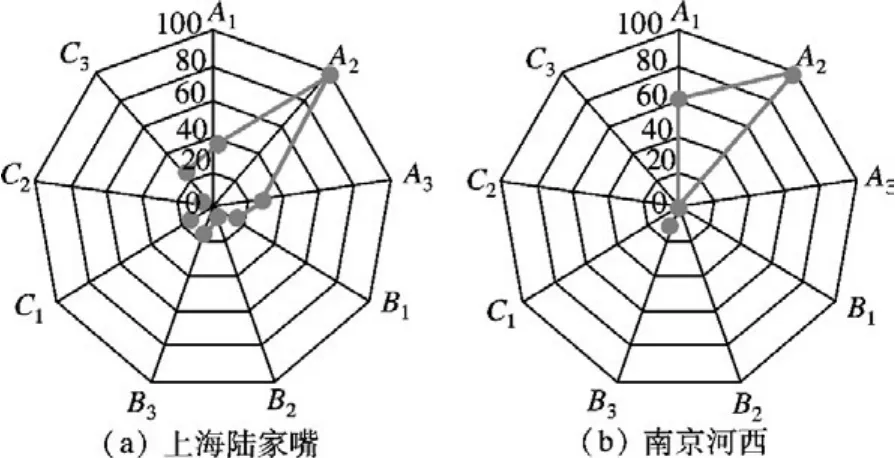

3.2 中心区的单项集约利用方式(梭形)

单项集约利用方式是指城市中心区的某项具体指标十分优秀,而除此之外其余指标在土地集约利用评价中均低度集约.典型代表是上海陆家嘴中心区和南京河西中心区(见图5),评价指标呈现梭形.相比于其他城市中心区整体发展模式,此类城市中心区以突出某一专项发展,土地集约利用中短板过多,不利于其整体集约的发展.中心区虽以金融办公类高层建筑为主,在硬核规模比重上评价较高,而其余集约利用指标却多处于尾端,建筑、用地和交通的集约度较低.这些问题折射出我国目前大量新城中心区土地利用中的集约短板.

表1 中心区土地集约利用评价结果

图4 梯形土地集约利用模式

图5 梭形土地集约利用模式

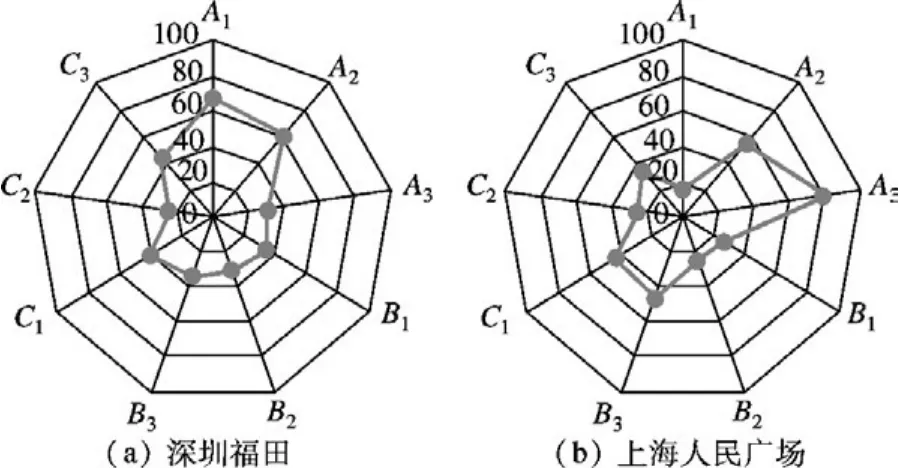

3.3 中心区的均衡集约利用方式(多边形)

均衡集约利用方式是指土地利用方式呈现均衡性的集约发展,同时又各有侧重.此类方式既没有突出的单项指标,亦没有过多的短板指标,典型中心区如深圳福田中心区、上海人民广场中心区等(见图6).均衡集约利用方式中各个指标项相对平均,指标图呈现出多边形结构,如上海人民广场,集约指标最高在60左右,最低不低于30,呈现多边形形态.

图6 多边形土地集约利用模式

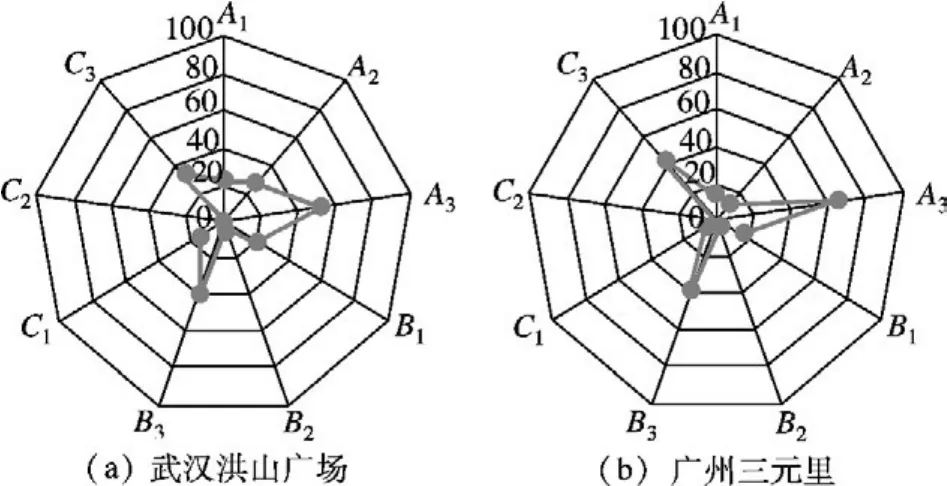

3.4 中心区的局部集约利用方式(折线形)

局部土地集约利用方式是指城市中心区在土地集约利用指标评价大多处于低度集约,少数项指标评价为适度集约,因此评价指标结构图形成折线形(见图7).典型中心区有武汉洪山广场中心区、广州三元里中心区等.局部集约利用方式特征为“强项不强,弱项极弱”.如广州三元里中心区,最高指标项接近40,而评价指标低于10的有6项,在实际中三元里中心区以批发贸易和会展为主要特征,在尺度规模和商业业态中更趋近于生活型服务中心.局部土地集约利用模式多为城市次中心,并存在交通、环境和景观等一系列问题.因此,折线形土地集约利用方式属于低度集约利用方式.

图7 折线形土地集约利用模式

4 结语

土地集约利用是我国城市发展的重大战略,而对城市中心区的独立研究和剖析,能够将土地集约战略在城市具体建设层面得以贯彻,从中微观的层面剖析土地集约利用的具体模式,为新城中心区建设和旧城中心区更新的规划决策提供依据,进而也为城市集约发展战略提供具体支点.从评价模型中也可以看出,国内大多数城市中心区或多或少存在着土地利用不集约的问题,如何从建筑、用地和交通等不同层面,加强我国城市中心区土地集约利用的调控,是事关城市科学发展的关键问题.

References)

[1]Nairn Ian.Outrage:on the disfigurement of town and countryside [J].Architectural Review Special,1955,117(702):26-32.

[2]Jacobs Jane.The death and life of great American cities[M].New York:Random House,1961.

[3]Wang Jianguo.A research into the large-scaled spatial forms of cities based on urban design[J].Science in China Series E:Technological Sciences,2009,52(9):2486-2496.

[4]Kivell Philip.Land and the city:patterns and processes of urban change[M].New York:Routledge,1993.

[5]Jenks Mike,Burgess Rod.Compact cities:sustainable urban forms for developing countries[M].London:Spon Press,2000.

[6]Murphy Remond.The central business district[M].New York:Aldine Atherton,Inc,1972.

[7]Davies D Hywel.The hard core of cape town's CBD:an attempt at delimitation[J].Economic Geography,1960,36(1):53-69.

[8]Alonso W.Location and land use:toward a general theory of land rent[M].Cambridge:Harvard University Press,1964.

[9]吴明伟,孔令龙,陈联.城市中心区规划[M].南京:东南大学出版社,1999.

[10]Li Qiang,Chen Xiang,Chen Jin,et al.An evacuation risk assessment model for emergency traffic with con-sideration of urban hazard installations[J].Chinese Science Bulletin,2010,55(10):1000-1006.

[11]杨俊宴,吴明伟.中国城市CBD适建度指标体系研究——中国CBD发展量化研究之一[J].城市规划,2006,30(1):13-19.Yang Junyan,Wu Mingwei.Suitability index system for the construction of CBD in China cities:quantifications study of CBD in China[J].City Planning Review,2006,30(1):13-19.(in Chinese)

[12]叶彭姚,陈小鸿.基于交通效率的城市最佳路网密度研究[J].中国公路学报,2008,21(4):95-97.Ye Pengyao,Chen Xiaohong.Research on the best road network density of cities based on the traffic efficiency [J].China Journal of Highway and Transport,2008,21(4):95-97.(in Chinese)

[13]阎小培,马跃东,崔晓.广州CBD的交通特征与交通组织研究[J].城市交通,2002,26(3):78-79.Yan Xiaopei,Ma Yuedong,Cui Xiao.The transport characteristics and traffic organization in the Guangzhou CBD [J].Urban Transport,2002,26(3):78-79.(in Chinese)