新型带吻合口动脉夹在急性全脑缺血再灌注模型中的应用

2013-07-02黄伟青黄瑞娇刘佩仪文锐玲郭兰英洪妙玲

武 钊* 黄伟青 黄瑞娇 刘佩仪 文锐玲 郭兰英 洪妙玲

(广州医学院第一附属医院,广东 广州 510120)

新型带吻合口动脉夹在急性全脑缺血再灌注模型中的应用

武 钊* 黄伟青 黄瑞娇 刘佩仪 文锐玲 郭兰英 洪妙玲

(广州医学院第一附属医院,广东 广州 510120)

目的评估新型带吻合口动脉夹在急性全脑缺血再灌注模型中的应用价值。方法健康SD大鼠35只,随机分为3组:正常组(n=5):只暴露血管不夹闭;实验组(n=15):使用新型的带吻合口微型动脉夹进行夹闭;对照组(n=15):使用传统的微型动脉夹进行夹闭。采用颈总动脉(CCA)阻断法建立全脑缺血再灌注模型,分离暴露双侧颈总动脉后予以微型动脉夹夹闭,进入缺血期,夹闭20min后移去微型动脉夹去除双侧颈总动脉的夹闭,进入灌注期。实验结束后处死大鼠取全脑大体标本。观察大鼠达到全脑缺血所需的时间、脑组织大体标本、缺血过程中动脉夹的夹闭状况。结果正常组大鼠脑组织大体标本皮层颜色较红润、浅表血管丰富;实验组大鼠脑组织皮层颜色苍白、表面血管塌陷,血流大量少,其中部分出现血液无复流的现象;对照组大鼠脑组织皮层颜色微红、表面血管部分塌陷,血流减少。实验组动脉夹在缺血过程中仅3例出现松动,而对照组动脉夹在缺血过程中有6例出现松动、5例出现滑脱。达到全脑缺血所需的时间实验组较对照组更快。结论新型带吻合口动脉夹可以有效的对血管进行夹闭,使缺血更加彻底,并且在夹闭的过程中有较高的稳定性,可以有效的避免动脉夹的松动、滑脱等现象。

动脉夹;吻合口;缺血-再灌注模型

近年来随着学者们对急性脑缺血性疾病研究的深入,发现在脑急性缺血恢复灌流后神经元可发生更为严重而持久的损伤,统称为脑缺血再灌注损伤[1]。于是围绕着脑缺血再灌注损伤发生的机制及保护方法成为专家学者们研究的热门,而建立有效、稳定的全脑缺血再灌注模型是实验研究的基础。在众多的动物模型中普遍涉及到在缺血过程中对血管内血流的阻断,由于在后期需进行灌注,故不能将血管结扎。目前常用的方法是使用微型动脉夹对血管进行夹闭,从而起到缺血的作用,后期灌注时只需移去动脉夹即可。所以动脉夹性能的好坏直接关系到建模的成功与否。而现有的微型动脉夹常无法满足实验的需求,居于此,本实验进行了相关的改良和设计。通过颈总动脉阻断法建立全脑缺血再灌注模型,评估改良的新型动脉夹与传统动脉夹相关性能,探讨新型动脉夹在夹闭血管过程的特点及其应用价值。

1 材料与方法

1.1 实验动物及分组

SD大鼠35只,由广州中医药大学动物实验中心提供[许可证号:SCXK(粤)2008-0020]雌雄不限,体质量(200±10)g。随机分为正常组(n=5)、对照组(n=15)、实验组(n=15)。

1.2 实验材料

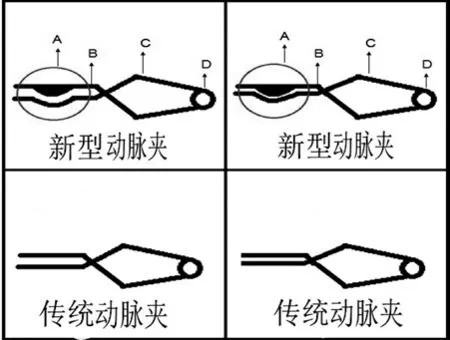

常规手术器械、传统的微型动脉夹、改良后的新型动脉夹(图1)、2%戊巴比妥钠、注射器等。

1.3 颈总动脉阻断法建立全脑缺血再灌注模型

2%戊巴比妥(40mg/kg)腹腔注射麻醉,取仰卧位固定。颈中切口,钝性分离筋膜,分离暴露双侧劲总动脉,然后使用动脉夹夹闭双侧的劲总动脉,同时开始计时,本实验缺血共计20min。正常组仅分离暴露劲总动脉,不进行夹闭;实验组采用新型的动脉夹进行夹闭;对照组采用传统的微型动脉夹进行夹闭。

图1 新型动脉夹与传统动脉夹(侧位图)

1.4 达到全脑缺血所需时间的测定

当颅内供血出现不足时可观察到大鼠的眼球由红色变逐渐转变为白色或透明,由此可反映出全脑缺血的状态。通过夹闭双侧颈总动脉,在一定时间间隔内观察记录其眼球的颜色改变。

1.5 缺血过程中动脉夹的状况

在夹闭双侧颈总动脉的时候,由于CCA所在的位置较深,故夹闭后较容易出现松动、滑脱、夹闭不全等现象。缺血过程中需实时观察并记录动脉夹的夹闭情况。

1.6 统计学分析

所得数据使用SPSS 19.0统计学软件进行分析,计数资料采用卡方检验进行分析处理,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 各组大鼠脑组织大体标本

正常组大鼠脑组织无肿胀,脑沟脑回清晰,皮层颜色较红润;浅表血管丰富,充盈好,鲜红;对照组大鼠脑组织皮层颜色微红、表面血管部分塌陷,血流减少程度不及实验组明显;实验组大鼠脑组织有明显肿胀,脑沟脑回表浅,皮层颜色苍白,表面血管塌陷,血流极少,部分基本无血流,出现血液无复流的现象见图2。

图2 各组间脑组织大体观(A.正常组;B.对照组;C实验组)

2.2 各组大鼠达到全脑缺血所需的时间

实验组在10min内即达到全脑缺血状态的有4例,而对照组没有(P<0.05);对照组在25min内还未达到全脑缺血状态即缺血失败的有3例,而实验组没有(P<0.05);其余时间段内达到全脑缺血状态的两组间差异无显著性(P>0.05),但从总体的趋势可发现实验组较对照组在达到全脑缺血所需的时间更短。详见表1及图3。

表1 大鼠达到全脑缺血所需的时间

2.3 各组缺血过程中动脉夹出现的情况

在缺血过程中,对照组有6例出现了动脉夹的松动,5例出现了动脉夹滑脱的现象;而实验仅有3例出现了动脉夹的松动,无滑脱现象。

3 讨 论

图3 大鼠达到全脑缺血所需的时间条形图

现今急性心脑血管疾病由于其高发病率、高致残及致死率,给我国带来了极大的经济及社会负担[1]。目前针对心脑血管的基础研究越来越热门、广泛,在大部分实验中都采用SD大鼠来建立全脑缺血再灌注模型,其中的方法包括:二血管阻断加低压法、Pulsinelli四血管法、颈动脉负压法等,国外报道及运用较为多的是二血管阻断加低压法,因为此法较其他方法比较损伤小、对原有的血液流变学影响最轻,故更符合临床上的实际情况[2,3]。而此方法中涉及到对双侧颈总动脉(CCA)进行夹闭,由于双侧颈总动脉位于颈部较深的位置,分离后在夹闭时对动脉夹的要求较高,除了构造微小外对其夹闭性能也有较高的要求。在实际操作中,现有的微型动脉夹由于是平口设计,常存在夹闭不全的现象,并且由于CCA位置较深、周围组织多且血管比较光滑的缘故,常出现动脉夹松动、滑脱等现象,这严重影响了对血流的阻断作用,使脑组织缺血不完整,所以很难达到实验所需的要求[4]。本实验在现有的动脉夹基础上做了如下的改进。

在传统的微型动脉夹基础上增加了吻合口,其中包括由同一金属丝形成的夹身(图1中C+D)和夹口(图1中B),夹身由圆环(图1中D)以及从圆环伸出的两臂交叉(图1中C)后形成,夹口由交叉后继续延伸的两臂夹紧形成,在夹口的一臂上设有专门设立了凹槽(图1中A),夹口的另一臂上设有与凹槽相吻合的凸起(图1中A)。夹身、夹口、凹槽与凸起位于同一平面,凹槽为圆弧状,其边缘较为圆润,在夹闭的过程中能尽可能地降低对血管的机械损伤,圆弧的弧长及弧度可以根据所需夹闭的血管进行选择。与凹槽对应的凸起为实心凸起。并且为了进一步增加作用在血管上的面积,夹口的宽度大于夹身的宽度(此处的宽度是指侧面的宽度,即垂直于微型动脉夹所在平面的宽度),为夹身宽度的1.5~3倍。圆环与夹身两臂为同一金属丝绕成,因此两臂具有弹性,按压圆环两臂即可使夹口打开,松开圆环两臂即可使夹口关闭。夹闭血管时只需将血管置于凹槽内,通过凹槽与凸起的吻合即可达到阻断血流的效果。

通过在实验中的实际应用,观察、对比新型动脉夹与传统动脉夹的在缺血过程中的状况及相关参数,并结合实验结果,发现与现有技术相比,改良后的新型动脉夹具有以下优点:①现有的动脉夹为平口设计且夹口和夹身的宽度相同,作用在血管上的面积较小,而改良后的新型动脉夹由于夹口的宽度增加,夹闭时作用在血管上的面积增大;②在原有的基础上添加凹槽与凸起,进一步的提高阻断血流的效果,避免动脉夹的松动与滑脱;③夹口阻断处为圆弧设计,边缘较为圆润,可以进一步减轻夹闭过程中对血管壁的损伤。

综上所述,经改良后的新型动脉夹,通过添加吻合口可以有效的克服现有微型动脉夹夹闭不全、松动和滑脱等的缺陷,能够更好的发挥止血、夹闭血管的作用。其具体能够阻断血管内血流的百分比有待后续做血管造影等相关检查得出。

[1] 张文华,周璐,徐淑军,等.Caspase-3激活和细胞色素C释放在脑缺血再灌注损伤中的作用[J].山东大学学报(医学版),2007,45 (12):1193-1194.

[2] Ke S,Dian-san S,Xiang-rui W.Delta opioid agonist [D-Ala2, DLeu5] enkephalin (DADLE) reduced oxygen-glucosedeprivation caused neuronal injury through the MAPK pathway[J].Brain Res,2009,1292:100-106.

[3] 梁成结,朱志荣,谢文锋,等.用静脉留置针插大鼠股动脉建立有创监测血压模型[J].热带医学杂志,2010,10(7):794-796.

[4] 赵明哲,刘靖华.ERK信号通路的信号转导调控机制[J].国际病理科学与临床杂志,2009,29(1):15-19.

Application of New Type with Anastomotic Artery Clamp in Acute Cerebral Ischemia Reperfusion Model

WU Zhao, HUANG Wei-qing, HUANG Rui-jiao, LIU Pei-yi, WEN Rui-ling, GUO Lan-ying, HONG Miao-ling

(The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical College, Guangzhou 510120, China)

ObjectiveTo evaluate the application value of new anastomotic artery clamp in acute cerebral ischemia reperfusion model.Methods35 healthy SD rats, were randomly divided into 3 groups: normal control group (n=5): only exposed vascular clipping; the experimental group (n=15): use the micro artery anastomosis clip for clipping; the control group (n=15): Micro artery using traditional clip for clipping. The common carotid artery (CCA) occlusion reperfusion model of global cerebral ischemia, separate and expose the bilateral common carotid artery after be micro-artery clamp, into the ischemic period, clipping after 20 minutes remove micro artery occlusion clip removal of bilateral carotid arteries, into the reperfusion period. At the end of the experiment, the rats were killed and the whole brain specimen. Time, the brain tissue of cerebral ischemia rats were observed to achieve desired artery specimens, ischemia during the clamping closing conditions.ResultsIn normal group rats brain tissue specimens of cortical color is rosy, superficial vascular rich; brain tissue of the experimental group rat cortical pale, surface of vascular collapse, flow a lot less, part of no-reflow phenomenon of brain blood; the control group rat cortical reddish surface vessels, the partial collapse, reduction of blood flow. The experimental group artery clamp during ischemia occurred in only 3 case of loosening, while the control group, arterial clip during ischemia occurred in 6 cases, 5 cases appeared loose spondylolisthesis. Time of the experimental group reached complete cerebral ischemia required faster than that of the control group.ConclusionThe model with anastomotic artery clamp can effectively clamp on the ischemic vascular, more thoroughly, and high stability in the process of clipping, can effectively avoid the phenomenon of artery clamp loosening, dislocation.

Arterial clip; Anastomosis; Ischemia-reperfusion model

R743.3

B

1671-8194(2013)12-0004-03

2011年广州市大学生科技创新实践项目(项目编号:1057011004);专利受理号:201220615293.0

*通讯作者