城市居民主观幸福感研究

2013-06-05原璐璐侯利文

原璐璐 侯利文

摘 要:基于2012年3月对洛阳市城市居民生活状况的实证调查,发现洛阳城市居民的主观幸福感处于较高水平,88.7%的城市居民对生活感到满意;在洛阳城市居民主观幸福感的影响因素中,年龄、文化程度和收入变量因素对城市居民主观幸福感的影响是显著的,职业变量的影响是比较显著的。

关键词:城市居民;主观幸福感;变量因素

中图分类号:G913 文献标志码:A 文章编号:1002-2589(2013)10-0096-02

一、问题的提出

幸福是什么?这是很多人一生都在思索的问题。主观幸福感是指人们对目前社会和个人生活状况满意程度的评价及与此相关的情绪状态,是反映社会及个体生活质量的重要指标。活跃已久的大量幸福研究表明:主观幸福感具有丰富的内涵,并受到诸多因素的影响。不同的学者提供了不同的视角:人口学研究中的性别、年龄、受教育程度和婚姻状况;经济学研究中的收入、就业状况和通货膨胀;社会学研究中的社会比较、社会价值观的稳定程度和信任感等[1]。

本研究在文献资料分析的基础上,从洛阳市选取354名城市居民样本进行初步研究,以了解洛阳市经济社会发展程度、居民的主观幸福感现状,旨在为促进和谐社会和中部崛起提供科学依据。

二、研究设计

(一)研究对象

354名研究样本情况如下:性别(男,47.9%;女,52.1%);年龄(18-34岁,42.4%;35-60岁,42.9%;61岁及以上,14.7%);文化程度[小学及以下,10%;初中,27.4%;高中(中专),35.1%;大专以上(含本科、研究生),27.4%];婚姻状况[已婚(含离异后再婚、丧偶后再婚),72.7%;未婚,23%;离婚或分居,2%;丧偶,2.3%];月均收入(1 000元及以下,24.7%;1 001—2 000元,44.5%;2 001—4 000元,24.7%;4 001元及以上,6.1%);职业(国企,14.9%;私企,18.3%;公务员,3.2%;事业单位,9.7%;无业,18.9%;其他,35%);地区分布[市区,56.2%;郊区,21.4%;新区(洛龙区、伊滨区),22.3%]。

(二)调查过程

采取分区定额随机抽样的方法抽取样本。从洛阳市选取人口分布密集的老城商业区、涧西区万达广场、洛阳新区和洛龙区4处为调查地点,于2012年3月对调查对象进行问卷调查。问卷发放360份,实际收回354份,有效回收率98.3%。

(三)选用工具及调查内容

(1)主观幸福感问卷,包括个人与家庭基本情况、主观幸福感现状与感知、主观幸福感期望以及老人主观幸福感现状4部分。(2)主观幸福感量表,因素分析抽取10个维度:工作现状、居住环境、家庭生活、收入状况、人际关系、休闲、身体健康、社会环境、心理状态和目标价值。(3)主观满意度评分。

(四)数据统计方法

采用SPSS.V13.0软件包管理和处理数据。运用描述性统计、因素分析、方差分析等方法,首先将生活满意度量表的选项“很满意”、“满意”,“一般”重新编码为“满意”,将“不满意”、“很不满意”编为“不满意”;其次按“性别、年龄、职业、收入、文化程度、婚姻状况和地区”七个变量,将洛阳城市居民分为不同的群体,结合主观满意度评分,运用F检验,就各变量对洛阳市城市居民主观幸福感体验的差异,进行归因分析。

三、数据结果与分析

(一)洛阳市城市居民生活满意度较高

本次调查的洛阳城市居民中,对生活感到“满意”的有314人(占88.7%),对生活感到“不满意”的有40人(占11.3%)。由此可见,近九成的洛阳市民对生活感到满意,洛阳市城市居民的生活满意度较高。

(二)不同影响因素与洛阳城市居民主观幸福感的归因分析

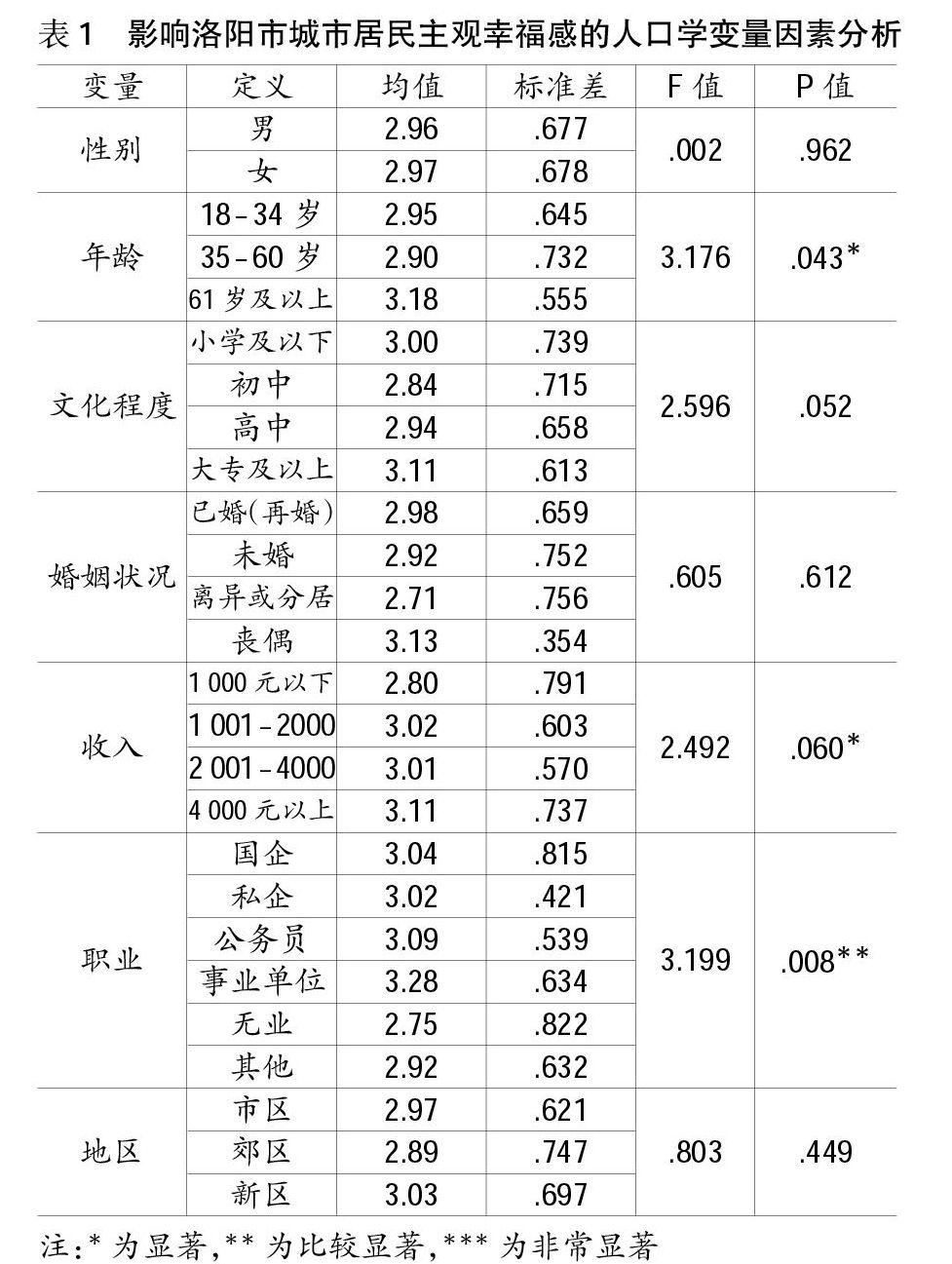

分别将人口学变量因素:性别、年龄、职业、收入、文化程度、婚姻状况和地区,结合主观满意度评分,进行F检验。结果如下(见表1):

结果表明,城市居民主观幸福感的影响因素中,年龄、文化程度和收入变量的影响是显著的,职业变量的影响是比较显著的。具体分析如下:

1.性别因素对城市居民主观幸福感没有显著影响

表中数据经过F检验显示,男性对其目前幸福感所打分数的均值(2.96)和女性所打分数的均值(2.97)相差不大,差异未达到显著水平。说明性别的差异没有对洛阳市城市居民的主观幸福感产生影响。这可能与近年来男女平等思想意识的逐渐深入,女性在家庭、工作中的社会经济地位逐渐提高有一定关联性。

2.年龄差异对城市居民主观幸福感影响显著

不同年龄阶段的城市居民其主观幸福感体验存在显著差异,其中35-60岁指标值最低(2.90),18-34岁较高(2.95),61岁以上老人指标值最高(3.18)。

35-60岁城市居民主观幸福感体验最差,这是因为此年龄段的人群处于生命发展阶段的高速期,作为家庭和事业的中坚力量,一方面沉重的家庭负担,如子女的抚养教育、赡养父母等,需要强大的经济支撑,而另一方面身体机能、学习和反应能力等下降,知识、技能、收入等方面基本定型,因此往往倍感身心疲惫。18-34岁年龄阶段人群处于求学或工作的初始期,经济收入较少但也没有太多负担,对生活和工作前景抱有较美好的期待,社会信心和成长进步体验较高。但就业难、物价房价上涨等问题也会给他们带来不小压力。相比之下,61岁以上老人主观幸福感体验则最高。这与城市完善的养老医疗保险体系、退休工资对老年人的良好生活保障有关,且老年人乐知天命、知足常乐的豁达心态对此有很大影响。

3.文化程度差异对城市居民主观幸福感有一定影响

在划分的小学及以下、初中、高中、大专以上(本科、研究生)四组研究群体中,单因素方差分析表明,不同受教育程度组在主观幸福感评分上差异不显著,但接近显著水平,主观幸福感评分所得均值呈递增趋势。其中,大专以上组较高于其他三组,表明高教育程度人群追求幸福的能力较强,对未来的信心、人生的目标和自身存在的价值都有较满足的感受,主观幸福感体验高。

4.高收入者主观幸福感明显高于低收入者

数据表明,收入在4000元以上人群主观幸福感明显高于1000元以下收入者,1001-2000元和2001-4000元收入人群主观幸福感则相当。这与之前国内外的大量研究结果相同,表明人们的主观幸福感随着收入增加而增强,与收入呈正相关。但也并不就此说明,收入越高,主观幸福感就越强,而是存在一种U型关系,即在收入相对较低时,收入越高,主观幸福感越高;但当收入达到一定程度后,收入的提高并不会带来幸福感的提升。

一方面,这是因为我国目前尚处于社会主义初级阶段,刚刚步入小康社会但距富裕水平还有很大一段距离,贫富差距长期存在且持续扩大的趋势并没有得到有效缓解,因此收入因素仍是制约人们物质和精神生活条件的关键因素。另一方面,高收入者倾向于产生较多的正性情感,个人生存与发展的自我选择力强,而低收入者则容易因为比较而产生更多的负性情感,幸福体验较少。

5.职业差异对主观幸福感有比较显著的影响

在所划分的不同职业情况组中,事业单位人群的主观幸福感体验最高,国企、私企和公务员指标值较高且相近,但都明显高于无业人群。这是因为在当前的职业体系中,事业单位人员和国企、私企以及公务员人员都有良好的社会福利、社会保障和较高的工资待遇,经济、社会地位都较高,且事业单位人员从事科教文卫工作,拥有相对好的服务意识和奉献精神,自我价值实现良好。而无业人员的收入状况、生活水平都较差,目标价值、自我接受、心态平衡体验低。

四、结论和政策建议

为进一步提高城市居民的文化生活水平,满足人们的精神和心理需求,现对提高洛阳市城市居民的主观幸福感提出如下政策建议:

第一,促进经济快速发展,提高市民收入。制定相关优惠政策,鼓励劳动者通过资本、技术、管理等要素参与分配,通过自主创业、技术创新等方式提高收入,逐步扩大中等收入者比重[2]。

第二,努力实现充分就业,进一步凸显社会公平。建立完善促进就业机制,加大就业促进资金投入。强化政府调控力度,提高城市中低收入者的收入水平和福利待遇,切实落实最低生活保障制度。

第三,进一步深化政府职能改革,更加注重社会管理和公共服务职能。逐步形成“小政府,大社会”的管理模式,完善基层社会组织的服务功能,鼓励、支持公众参与社会管理,激发社会活力。

第四,提高城市居民文化教育程度,丰富城市居民精神文化生活。逐步完善城市居民的文化结构,加大对高层次人才的吸引力度[3]。加强文化基础设施建设,满足市民多样化文化生活需求。

参考文献:

[1]温晓亮,米健,朱立志.1990-2007年中国居民主观幸福感的影响因素研究[J],财贸研究,2011,(3).

[2]叶南客,陈如,饶红,许益军,董淑芬.幸福感.幸福取向和谐社会的主体动力、终极目标与深层战略、以南京为例[J].社会学研究,2008.

[3]黄志良:威海市城市居民主观幸福感研究[J].山东大学学报,2003,(5).