中国神灵信仰中的家族绵延观念——以重庆大足的调查为例证

2012-12-31□耿羽

□ 耿 羽

一、神灵信仰中的功利性和宗教性

学者们在谈论中国民间神灵信仰的特征时,总会提到其实用性与功利性。自宋代始,神灵信仰呈现出儒释道三教合流的趋势,民众大多“信神不信教”,他们并不皈依于哪个正式的宗教组织,他们去寺庙供奉朝拜,去道观供奉朝拜,也去那些陈列摆设着各式各样神灵的小庙小宫供奉朝拜,他们的神灵信仰模式是混合的、多元的,他们注重各种神灵在生产生活中发挥的作用,但并不是很注重各种神灵隶属于何教派以及该教派有何教义。那么,中国的神灵信仰是否全然是功利性的呢?抑或说,中国神灵信仰是否具有超脱世俗的宗教性?

回答这个问题,首先要理解中国人的价值观念。中国人的思想呈现出比较强烈的“实践理性”[1](P177)或者说“实用理性”,[2](P303)中国人热衷于“此岸”,注重处理现世生活。中国人的生活是极度世俗化的,但这并不等于中国人没有超脱世俗的意义世界,中国人一样要解决“人活着为了什么”这个本体性的终极问题。传统的知识分子以“天命、天理、天道”作为自己超越性的追求,但这并不能涵盖广大普通老百姓的意义世界,[3]老百姓是以家族的绵延即传宗接代作为自己的本体性价值的,[4]人们把自己放在家族生长的长河之中来看待,上承祖祖宗宗,下接子子孙孙,人们在有限的生命之中对于家族的传承与绵延却有着无限的想象和期待。劳伦斯·汤普森在比较中国与西方时谈及,家庭即中国现实的宗教,基督教以其肉体复活的教义延长了肉体存在使之超越死亡,而中国则通过延续家庭超越了死亡。[5](P3)在中国,家族生活是世俗的,却又牵扯出超世俗性的价值观念,可以说,家族这个归属体系是超越性和世俗性的统一体,[3]家族对于中国人来说既是“此岸”,又是“彼岸”。正因为以家族绵延作为自己安身立命的基础,我们才会看到在中国有无数人为有男性子嗣而不懈努力、为孩子的婚姻操尽心思并且花费不菲。男性子嗣是家族香火延续的基础,男性子嗣结婚是家族香火进一步延续的希望,长辈们正是在家族绵延的实际进程中获取人生的终极价值的,甚至,长辈在家族绵延的虚拟想象中也能获得极大的满足感。有人说,中国人希望生男孩是出于“养儿防老”这个功利性的目的,这在一定程度上是正确的,但是,“养儿防老”这个功利性的目的实际上是服从于“传宗接代”这个非功利性的目的的,“传宗接代”是目的,“养儿防老”是手段,即“养儿防老”保证了人们在生养男孩之后老有所依,是人们一辈辈生养男性子嗣的保障机制。

传宗接代,主要由义务关系组成,权利关系相对少。人们在实践传宗接代时,要上对得起祖宗,下对得起子孙,具体说来就是要遵循两组互相的义务关系:从阳间的角度说,长辈要生育和抚养后辈,后辈要孝敬和反哺长辈;从阴间的角度说,故去的长辈要保佑活着的后辈,活着的后辈要祭祀和供奉故去的长辈。这些义务关系让每个人在家族绵延长河中各司其责、各安其份。家族绵延付诸实践最重要的一个方式就是生育后代和养育后代,但长辈对后辈单方面的奉献和付出断不能维持传宗接代的机制,只有让长辈完成生养任务后得到后辈的孝敬和供养,家族绵延的漫长链条方可保证稳固坚韧,这即是刚才说的“养儿防老”在“传宗接代”中的作用。孝敬长辈的实践可以看作是“孝”在阳间的体现,“孝”的机制不仅于此,“孝”在阴间世界仍是需要得到贯彻的,即长辈过世后,子孙仍需要对其进行香火供奉,保证他们在阴间过得舒适。对过世的长辈进行供奉,这与其说是为了过世的人,不如说是为了在世的人。在世的长辈引着子孙们进行着供奉活动时,实际是通过该仪式的展演向子孙们输导着“孝”的观念,阴间的“孝”终究是为了阳间的“孝”的顺利运作。而所谓故去的长辈保佑后人,则是为了给阴间的“孝”的实践提供更为充足的理由,让活着的人知道只有奉上了足够的敬意和香火,故去的长辈才能对他们提供庇佑。因此,这四个义务是层层相连、一个为一个服务的,故去长辈的保佑服务于后辈的供奉,后辈的供奉服务于后辈的敬养,后辈的敬养服务于长辈对于后辈的生养,这些机制环环相扣,最终保证家族的绵延。

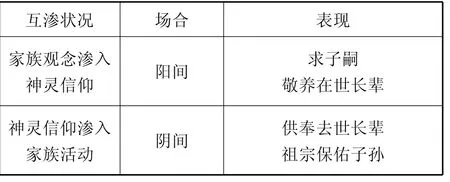

家族绵延成为中国人的终极价值,这对于神灵信仰在中国的发展有着戏剧性的影响。首先,家族成为人们的最终归属,势必会排斥人们把神灵世界定义为自己的“彼岸”,神灵信仰在中国无法释放出终极关怀的一面,便只能在“祛病消灾”这些功能性的方面凸显作用,因此中国神灵信仰的功利化倾向,和家族绵延主导了人们的精神世界不无关系。其次,家族要稳定地成为人们的终极价值,必须要得到神灵信仰这个文化机制的辅助,才能运行得更加顺畅,“孝悌”这些世俗性的规范只有通过神圣性的仪式才能走进人们的信仰世界,所以我们才会看到,在中国,神灵信仰和家族观念常常是互渗的(图1)。家族观念渗入神灵信仰往往体现为保证阳间义务的实践,即神灵信仰中的“求子”和“孝”,神灵信仰渗入家族活动往往体现为保证阴间义务的实践,这在祭祖活动中表现得特别强烈。

图1 家族观念与神灵信仰的互渗

神灵信仰和家族观念,二者共同构成了传统中国人的精神世界,这二者是很奇妙的,神灵信仰看似是超脱性的,但在中国人身上却表现出很强的世俗性和实用性;传宗接代看似是很世俗性的,但在中国人身上却表现出很强的宗教性。奇妙之处不仅在此,还在于二者的结合,人们在供奉神灵时,往往渗入了家族的元素,而人们在完成家族的世俗行为时,也常常加入了神灵的因素。正是因为这二者的互渗与融合,中国百姓的神灵信仰才不具有完全的实用性和功利性,也是从这个意义上说,中国人的神灵信仰具有一定的宗教性。

本文将以重庆大足为例,通过经验材料继续阐释上述理论。大足县始建于唐肃宗乾元元年(公元758年),取“大丰大足”之意而得名,位于四川盆地东南部,重庆市西北部,面积1399平方公里。境内古迹众多,尤以石刻最为著名,大足石刻肇于初唐,兴于晚唐、五代(前、后蜀),鼎盛于两宋,余绪延及明清及民国,前后绵延1200多年,多为佛教造像,亦有道教及儒释道三教造像,自然分布点100多处,总数达5万余躯。灿烂的石刻文化,映射并维系着大足浓厚的传统文化尤其是宗教文化,因此,以此地作为调查地点来观察中国传统精神世界的两大支柱,特别适合。下文首先将展示家族观念与神灵信仰互渗的传统状况,然后揭示目前家族观念越来越衰弱,神灵信仰在失去宗教性后越发凸显出功利性。

二、家族观念在神灵信仰中的渗入

本部分将以大足宝顶石刻及民国时期的宝顶香会作为考察对象,来看家族观念在神灵信仰中的渗入。大足石刻100余处,宝顶山石窟是其中规模最大的两处之一。它开凿于南宋中晚期(公元12世纪末至13世纪中叶),由18个造像点组成,以大、小佛湾为中心,周围5里有10多处结界像。宝顶石刻中以大佛湾造像最多,大佛湾呈马蹄形,回环500余米,共32号雕像,有佛像,有道家神像,有民间诸神,也有生活组图。其中与求子和孝敬有关的雕像有以下几座:

第8号千手观音,观音上方及左右两侧循岩刻千手千眼,如孔雀展屏,千手或作手印,或执法器。[6](P815)

第15号父母恩重经变相,上重横列七佛半身像;中重中刻“投佛祈求嗣息”,左右分刻怀胎守护恩、临产受苦恩、生子忘忧恩、咽苦吐甘恩、推干就湿恩、哺乳养育恩、洗涤不尽恩、为造恶业恩、远行忆念恩、究竟怜悯恩十图。有十恩图颂词及佛说报父母恩德经等经文配合。下重刻“阿鼻地狱”。[6](PP815-816)

第16号云雷音图,上重刻风伯抱袋、雷公击鼓、电母执镜、云神散雾、雨师乘龙、天神捧册等像。其间雷音图表现不孝父母天地不容之义。[6](P816)

第17号大方便佛报恩经变相,正中刻释迦佛半身说法像,其两侧刻《大方便佛报恩经》变相及佛本生故事图:“释迦因地割肉供父母”、“佛因地修行舍身济虎”、“释迦因地行孝证二十三相”、“释迦因地行孝剜睛出髓为药”、“释迦因地鹦鹉行孝”、“释迦因地为睒子行孝”、“释迦因地雁书报太子”、“释迦佛因地剜肉”、“释迦佛因地修行舍身求法”、“释迦牟尼佛诣父王所看疾”、“大孝释迦亲抬父王棺”等12组,各组配以佛说大方便佛报恩经经文。[6](P816)

第20号地狱变相,上层横列十佛,中层中刻地藏菩萨,其左右刻十王及两司像,下层刻十八层地狱。[6](P816)

石刻属于物质文化,如果说它是人们对于神灵信仰观念的第一层阐释,那人们围绕石刻神灵进行的非物质文化的庙会活动,则属于人们对于神灵信仰观念的再次阐释。只有把当地物质文化和非物质文化结合起来,才能更好窥得内里奥妙。大足寺庙林立,庙会甚多,几乎月月有会,甚至一月数会,其中以宝顶香会为历史最悠久、声势最浩大、影响最深远的宗教、民俗活动。期间各路架香团队进入宝顶石窟区后,逐龛颂赞谒拜大佛湾各佛像。摘部分唱词如下:

参千手观音唱词的部分:“五百僧人齐要命,父王得病在其身。菩萨一见心不忍,打救父王病脱身。云端之上把话论,才知修道成了神。”[7](P39)

参雷神唱词的部分:“要打人间不孝子,奉法无私不徇情。雷祖老爷天上恨,恨的一曹忤逆人。”[7](P42)

在父母恩重经变相前参催生圣母和送子娘娘唱词有好几段,这里选取一段:“烧香人子进庙堂,焚香参拜三圣娘。催生圣母当中坐,送子娘娘送儿郎。要往痘麻关上过,全靠菩萨保安康。人子虔诚来参拜,保佑清吉回家乡。”[7](P43)

在父母恩重经变相前答谢父母唱词:“一柱信香供佛堂,报答堂上二爹娘。十月怀胎临盆苦,养育恩德实难忘。只为父母恩难报,特来灵山烧宝香。人子炉内香一柱,拜谢父母把儿养。”[7](P43)

参大方便佛唱词:“一叩头、一上香,一柱信香奉案上。惟有父母恩难报,朝拜佛祖宝殿堂。朝金殿,拜金身,拜谢父母养育恩。要报父母养育恩,生我劬劳甚艰辛。上等之人孝父母,礼恭毕敬把孝行。人子斋戒报父母,披头赤足把香焚。下等之人不孝敬,枉费爹娘一片心。”[7](P43)

参地藏菩萨唱词的部分:“幽冥教主地藏王,十八狱中去寻娘……佛祖见得孝心大,封为幽冥地藏王。”[7](P46)

从上述雕像和唱词之中,我们可以看到家族绵延观念中的生子与行孝观念强有力地渗透进神灵信仰之中。为了将家族绵延的相关因素糅合进神灵信仰中,必须对原初的神灵信仰系统进行一番改造。道教为中国本土宗教,道教诸神如雷神、灵官菩萨和玉皇等,能比较自如地将同为中国本土的家族绵延观念结合在一起。但是对于舶来的佛教,其要融入中土,必须适应这里的文化环境,佛教本提倡出世性质的行为,如出家、不婚配或弃妻绝嗣,而中国人以家族为本,这样佛教必须选择对自身进行改造。从雕像和唱词之中,可见佛教改造之一斑,如行孝之人才能成佛、不孝之人需下地狱,而改造得最为形象和具体的,是观音菩萨和地藏菩萨,观音菩萨和中国民间妙善公主割眼割手救父的传说结合在一起,地藏菩萨则和中国民间目连下地狱救母的传说结合在一起,妙善公主和目连正因为有大孝之举才最终成佛。

神灵信仰在子嗣延续方面起不到什么实际的效果,但其能给人以莫大的心理慰藉。神灵信仰在孝敬父母方面,起的实际效果就比较明显了,神灵信仰通过宣传“孝”的奖惩机制,引导和规范着人们的行为。除了即刻的效果,神灵信仰还发挥着传承“集体记忆”的作用,个体的思想易逝,但雕刻画像和唱词,分别从物质和非物质方面让家族文化系统中的生育观和赡养观在一代代人中延续下去。

三、神灵信仰在家族活动中的渗入

神灵信仰在家族活动中的渗入,主要表现在祭拜故去的祖宗,而祭拜故去祖宗,又可分为日常性祭拜和特殊节日的祭拜。

日常性祭拜主要体现为平日在家中对祖宗的供奉。在家供奉祖宗的传统做法目前在一些村民家中还有所保存,本文以大足Q村的经验材料来展示:大厅正中列龛位,龛位正中摆放香炉,香炉背后一般贴有请风水先生写的文字,文字内容大同小异,以贺家一份为例,其中间写有“天地君亲师”,“天地君亲师”右侧写“龙王府君玉池夫人元辰星君香位,本音堂上贺氏门中一脉先灵主位,祖籍庙王前殿太子后宫夫人香位,天仙上圣桃园宝山三洞娘郎香位”,左侧写“伏羲神农轩辕黄帝五谷尊神香位,川主土主药王三圣鲁班先师香位,儒释道祖三教香火凡位,观音大士四官财神牛王慈尊莲位”。两侧对联为“天高地厚君恩远,祖德功宗师范长”,“余炉不断千年火,玉盏长明万寿灯”,上方横批为“江左儒宗”。香炉两侧放供果等祭品,还会摆一些神灵的塑像和画像,如观音、财神、药王、弥勒佛等等,甚至新中国各领袖也位列其中。按传统做法,主人每天需在龛位前上三炷香,既拜列祖列宗,也拜各路神灵。

从村民的日常性祭拜中,我们首先可以看到民间神灵信仰的混合性和多元性,村民在家里供奉神灵时秉持“多多益善”的观念,多拜一个神也许就能为自己多添一份福祉,这也印证了文章开头我们所说的中国百姓在信仰神灵时所表现出来的繁杂性和实用性。但从日常性祭拜中我们更应看到的是祖宗被神灵化的现象,祖宗也被塑造成了神灵中的一员,加入了保佑和庇护的行列。祖宗作为神灵,和其他神灵相比还有一些不同的特性:(一)祖宗作为神灵,具有排他性,排他性主要指保佑人数的排他性,即自己家的祖宗保佑自己家的子孙,别人来祭拜自己家的祖宗,是不会被认为受到佑护的;(二)祖宗作为神灵,具有一定的不可替代性,祖宗在保佑子孙平安和家族绵延方面,具有强大的灵力,其他神灵无法与之比拟;(三)祖宗作为神灵,比起其他神灵,其对供奉者的供奉更加依赖。祖宗作为神灵,其灵力是和子孙供奉密切相关的,子孙供奉越好,祖宗越有可能由鬼成神,越有力量保佑后代;子孙供奉得不好,祖宗灵力也大受削减。这时候,祖宗往往要采取托梦的形式,让子孙采取改进的措施,子孙再不改进,祖宗就要采取一些惩罚措施。

之所以要把祖宗神灵化,而且把祖宗神灵的系统规制为:保佑的范围很狭窄,受供奉的范围也很狭窄,但其在保佑家族绵延方面能发挥强大的神力。这些都是为了强调供奉者与祖宗之间联系紧密的必要性。这种必要性是通过历史一代代的文化建构起来的,其实际发挥的作用就是上文说的保障家族绵延,越是这么设计,越能激起子孙对于故去祖宗的供奉,而当前自己对往生者的孝敬,又能激发起今后子孙对自己在世时的孝敬。

除了日常性祭拜,人们还要进行节日期间的祭拜。节日的祭拜主要有大年初一、清明节、七月半鬼节等。在这些节日仪式中,祖宗作为神灵的内在机理和前所述基本没有差别,因此对于这些仪式的过程不再赘述。

四、家族观念在神灵信仰中的弱化趋势

家族观念是传统诸神灵信仰的黏合剂,也是传统诸神灵信仰在中国立足的根本。同时,正是由于家族观念进入民间神灵信仰,民间神灵信仰才不全然体现出功利性和实用性,才具有了一份超脱世俗的宗教性。而家族绵延也由于借助了神灵信仰的力量,其机制得以运行得更加顺畅。但是,家族观念和神灵信仰的均衡模式在当代逐步被打破,家族观念不断式微,神灵信仰中的宗教性也因此而衰退。

新中国成立后,政府取消了“族权”在基层的合法地位,在经历了历次运动之后,宗族的物质基础和组织基础被瓦解,如族谱被没收、族田被公家收走、宗祠被拆除、宗族组织不再具有村庄管理功能等等,但这一时期,宗族的价值基础仍然存留,与国家制度相容的家族传统有遗存的可能,如为家族伦理所遵奉的“亲亲”、“老老”、“幼幼”和为社会主义家庭道德所倡导的团结和睦、尊老爱幼就有着共同的基础。[8](PP42-43)改革开放后,国家政权在村庄亲力亲为的“身体性”控制大大减退,宗族有所“复兴”,但此时的“复兴”更多体现在物质和组织方面,如宗祠的重建、族谱的重修、理事会的成立等等,但这一时期宗族的价值基础却正遭到强烈的削弱,其一,国家的计划生育政策从法律政策方面消解了传宗接代观念的合法性,其二,市场化的消费主义和享乐逻辑从文化方面消解了传宗接代观念的合法性,个人利益最大化的考虑取代了家族绵延这种宗教性的、非物质性的考虑,理性计算让越来越多人开始算计生一个孩子尤其是男孩要花费多少、越来越多人注重自身的生活享受而冷淡对待老人,传宗接代讲求的是相互的义务关系。当人们讲求极端的权利观念,只计算自身所得而不愿付出之时,传宗接代的瓦解是必然的。

家族绵延的观念不断沦落,对神灵信仰的直接影响结果是神灵信仰式的家族活动式微,表现如下:一是祭祖活动减少,现在每家在清明时都会去上坟,但日常性的家中祭拜已经不多,一个村民小组40多户人家中只有3、4户还在家中给祖宗上香。另外有些家族虽然重建了祠堂,成立了“清明会”组织,但这些表层的文化元素没有了内核文化价值的支持,往往流于形式,如祠堂只有零星祭拜,“清明会”祭祖时,大家闲时才去,年轻人去了大多也是抱着“开拓人际关系”、“多认识些人”等功利的想法;二是祭祖代数缩减,多数人目前在墓祭或家祭时只祭拜父辈和祖辈,人们对于整体家族的崇拜和认同感减弱,祭祖逐步成为了个人对于两三代近祖的情感性表达。

家族观念衰落对神灵信仰间接但更重要的影响后果是:家族观念从神灵信仰中撤出后,神灵信仰失去了“价值性”输出,而只剩下了“功能性”输出。目前的神灵信仰已不具备映射和输出本体性终极价值的能力,神灵信仰失去了这一能力后,功利性这一属性更加不受约束,因此也体现得越加明显,如目前大足宝顶香火虽旺,但常见的多是散客,大家直接前往圣寿寺表达自己希望得以灵验的愿望,以往架香团队这种组织化的敬神模式已不多见,而拜谒沿路庙宇、再拜谒大佛湾、最后来到圣寿寺的复杂路线以及在各神面前进行赞唱的繁琐程序更是都被略去,香会会期也只剩围绕二月十九的两三天。这都说明人们希望用一种便捷的、简易的“快餐”方式从神灵那里换取自己的福祉,神灵信仰不再具有“公共性”,而成为了可以任意定义的“私人性”活动。传统时代,家族观念主宰了中国人的意义世界,神灵信仰受制于此只能更多进行“功能性”的输出,但也正是由于家族观念需要神灵信仰的辅助,神灵信仰的功利性才受到了抑制和平衡。当家族观念衰落后,没有了价值、理想、归属、意义的解说和定义,神灵信仰的功利性失去了牵制力,而且又正逢市场化逻辑席卷全国,这就不难解释当前神灵信仰为何呈现出如此强烈的功利性。

神灵信仰全盘功利化,不仅仅只关系到神灵信仰自身的问题,其还指涉到中国人当前终极价值缺失的问题。中国人在漫长的岁月中,把自己的人生意义寄托在祖荫之下。在新中国国成立后,人们又追求过三十年的革命理想主义。目前,两种人生的终极价值在中国都已退却,中国人要如何重新找到一种人生意义,走出琐碎低俗的“现世世界”,这是我们在很长一段时间都要面临的一个重大问题。

[1]韦伯.儒教与道教[M].南京:江苏人民出版社,1995.

[2]李泽厚.中国古代思想史论[M].北京:人民出版社,1985.

[3]杨华.隐藏的世界:湘南水村妇女的人生归属和生命意义[D].华中科技大学博士论文,2010.

[4]贺雪峰.农村代际关系论:兼论代际关系的价值基础[J].社会科学研究,2009(5).

[5]休斯顿·史密斯.从世界的观点透视中国宗教[A].载汤一介主编.中国宗教:过去和现在[C].北京:北京大学出版社,1992.

[6]大足县县志编修委员会.大足县志[C].北京:方志出版社,1996.

[7]李传授、张划、宋朗秋.大足宝顶香会[M].北京:中国文联出版社,2005.

[8]唐军.蛰伏与绵延——当代华北村落家庭的生长历程[M].北京:中国社会科学出版社,2001.