石灰石矿山地质环境保护与恢复治理探讨

2012-12-09林碧华马晓轩陶波

林碧华,马晓轩,陶波

(1.广东省地质建设工程集团公司,广州 510080;2.广州市隧道开发公司,广州 510140)

石灰石矿山地质环境保护与恢复治理探讨

林碧华1,马晓轩2,陶波1

(1.广东省地质建设工程集团公司,广州 510080;2.广州市隧道开发公司,广州 510140)

讨论华南地区石灰石矿区常见的崩塌、滑坡和岩溶地面塌陷,总结其灾害发育特征,介绍相应的防治技术。分析该矿区的地质环境治理措施及其实际效果和原因。最后以位于广州市花都区的某石灰石矿山地质环境保护与恢复治理为例,介绍石灰石矿山的地质环境保护与恢复治理技术与经验。

华南地区;石灰石矿山;地质灾害;地质环境;保护与恢复

1 引言

石灰石矿是煅烧水泥的原材料,而其低品位矿石或废渣则可进一步利用作为填筑路基的砾料。不仅如此,已有研究[1~4]表明,石灰石粉可以有效改善水泥的物理力学性能,使其早期强度得到较大提高。显然,石灰石矿的开采对我国的基础建设具有重大价值。

随着我国大量基建项目的启动,水泥等建材呈现出较强的相对刚性需求,这客观上刺激了石灰石矿的大范围开采,也由此导致了至少2个方面的问题:(1)石灰石矿山地质灾害发育特征及防治技术研究不足;(2)矿山地质环境恢复治理技术及工作相对滞后。

上述两方面的问题极大程度地制约了当前石灰石矿山有序、健康、科学的开采。一方面,一旦引发矿山地质灾害,轻则中断矿石开采与加工,重则威胁现场人员的生命安全,损坏挖掘及传输等设备,造成严重的经济损失与人身安全后果。另一方面,矿山环境的恢复治理工作不到位,或者技术发展落后,将严重破坏原有地貌景观、生态环境及土地资源等。因此,讨论石灰石矿山地质灾害发育特征、防治技术及其地质环境恢复治理技术等对推进当前矿山建设与可持续开采有着重要的现实意义。

2 石灰石矿区地质灾害发育特征

我国南方石灰石矿床母岩通常为石炭系地层,其埋藏深度较浅且岩层厚度巨大,因而,综合考虑经济成本及技术因素,矿床多选用露天方式进行开采。采坑边界一般采用多级放坡形式,从而滋生了矿区发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性。而从石炭系岩层本身的性质和特点来说,在地下水涨落变化较强烈区域,则极有可能存在地下暗河或溶洞,诱发地面塌陷等地质灾害。

2.1 石灰石矿区地质灾害发育特征

石灰岩矿区的地质灾害类型及发育特征由其岩性、埋藏特点及开采方式所决定,集中体现为崩塌、滑坡和岩溶地面塌陷3种地质灾害。

2.1.1 崩塌与滑坡

从失稳的形式上看,矿区边坡地质灾害主要为崩塌与滑坡;从崩滑体物性上讲,又可分为土质边坡崩塌滑坡与岩质边坡崩塌滑坡。

岩层厚度巨大但埋藏浅的地质沉积特征,决定了石灰岩矿一般采用露天凹陷开采法采矿。剥离上覆第四系土层时,坡度一般不超过45°,坡高不大于5.0 m,放坡级数一般为1~2级,个别地区可达3级。开采下伏灰岩层时,每级坡高一般为10.0 m,坡度约70°;越往下开采,则每级坡高可适当增大,最大可定为15.0 m;但具体挖掘时应根据当地岩层的裂隙发育程度、地质构造情况及水文地质条件等因素综合考虑放坡高度及坡度。

爆破、挖掘机械振动及运输车辆的动荷载,均会对矿区边坡稳定性造成不利影响,严重时甚至直接导致崩塌与滑坡的发生。对于裂隙发育的灰岩层,虽然多数方解石脉所充填,但充填的方解石脉与灰岩间形成了物性界面,其强度仍大大弱于完整性良好的灰岩体。因此,几乎在每次爆破的过程中,均会发生规模不一的崩塌或滑坡地质灾害。

2.1.2 岩溶地面塌陷

石灰岩属于碳酸盐岩类,是可溶性岩。在与不断流动的地表水、地下水及其他物质相互作用后,石灰岩产生岩溶现象。岩溶作用的结果,使可溶性岩体的结构发生变化,岩石强度急剧弱化,透水性增大,并富含地下水,因此岩溶对工程建设及使用往往造成不利的影响[5],而在石灰石矿区,常见的危害则是岩溶引发的地面塌陷。

事实上,通过爆破开采矿石,会对岩壁造成较大的损伤,且产生的强烈振动较大程度上增大了引发岩溶区发生岩溶地面塌陷的几率。

2.2 相应的防治技术研究

2.2.1 矿区崩塌与滑坡防治技术

多数的边坡支护或加固措施适用于石灰石矿区的采矿边坡治理,但同时应当指出,矿区露天采矿边坡的支护与治理有其自身的特点。

露天矿边坡一般比较高,纵向延伸长。采场最终边坡是由上而下逐步形成,上部边坡服务年限较长,下部边坡服务年限则较短,底部边坡在采矿结束时即可废止,因此上下部边坡的稳定要求也不相同。另外,矿区边坡对变形量或位移量的控制要求往往较宽松,即在稳定的条件下允许较大的变形量。在未停采的石矿,由于矿场每天频繁的穿孔、爆破作业和车辆行走,使边坡岩体常常受到振损而强度大幅度降低。最后,采区边坡是通过爆破、机械开挖等手段形成的,边坡岩体较破碎,稳定性较差。

由于采矿的采剥作业打破了边坡岩体内原始应力的平衡状态,出现了次生应力场,常使边坡岩体发生变形破坏,使岩体失稳,导致崩塌、散落、座落和滑动等。通过上述分析,针对石灰石矿边坡,提出对应的常规治理方法,如下:

(1)对边坡进行疏干排水。

(2)对于地质条件易形成滑坡或小范围岩层滑动的岩体,须采用抗滑桩、挡石坝方法治理。

(3)对局部受地质构造影响的破碎带,首先采取避让措施,划定标示出危险范围,严禁进入,具体措施见后面的监测工程。

(4)为防止滚石伤人,坡面要进行严格的检查工作,若有小范围崩滑应及时清理场地。

(5)天然边坡应因地制宜进行适当改造,在改造中应珍惜已有植被,如岩质山坡,应采取补土、换土措施确保植树成活率,必要时可进行植被重建。

2.2.2 矿区岩溶地面塌陷防治技术

矿区岩溶地面塌陷大体上可分两种:一种是一般性地面塌陷,主要是矿床采用地下开采形式引起的;另一种是岩溶地面塌陷,主要是在重力及其他外力共同作用下引发溶洞区域塌陷。

相对来讲,采用地下平硐、巷道方式开采的矿区,其地面塌陷的影响范围及分布位置容易确定和预测;而岩溶地面塌陷的预测及防治则相对困难得多。首先,岩溶分布及发育规律均无章可循,它是多种因素综合作用的结果,随机性较强;其次,岩溶发育的速率变化极大,难以有效掌握其发展的快慢;第三,岩溶洞穴隐藏于岩层内部,并未裸露,其详细的空间展布形式不清楚。上述三方面的原因为石灰岩矿区岩溶地面塌陷的防治增加了极大的难度。

与城市建成区岩溶地面塌陷不同,矿区岩溶地面塌陷的防治,第一步是在查明岩溶规模与分布的基础上,判断其塌陷的可能性(即危险性判断),且最重要的是预测其危害性及危害范围。若岩溶塌陷对矿区人员、机械设备及周围居民生活区的安全不构成威胁,则一般不采取工程措施。若存在治理的必要性,则需要设置位移监测点,同时竖立警示牌,以表示该区存在岩溶地面塌陷隐患。而对于影响重大且危险性和危害性高的情况,则需即时开展工程措施,进行必要的加固和支护。

最后,应该明确,穿孔爆破产生的岩体损伤及振动,极易引发岩溶地面塌陷,因此,设置炸药孔时应科学谨慎。而运输车道应全部设置在可能的塌陷范围区域以外,避免发生不幸。

3 石灰岩矿山地质环境恢复治理

矿山地质环境保护与恢复治理主要从地质灾害影响、含水层破坏、地形地貌景观及土地资源影响4个方面进行现状评估及预测。上一节主要阐述了地质灾害的类型及防治,本节集中讨论石灰岩矿区的含水层破坏、地形地貌景观及土地资源影响3个方面。

采用露天开采方式的石灰岩矿山对矿区含水层、地形地貌景观及土地资源的破坏较大,而后两者更为突出,是石灰岩矿区的显著特征之一,也是重点的恢复治理对象。

3.1 石灰石矿山地形地貌景观治理

我国华南地区石灰岩多呈巨厚层状,水平向展布广,连续性好,因而,石灰石露天开采矿区通常较大。由此造成的原生地形地貌景观影响和破坏程度大,而且,遭受破坏的原生地形地貌景观即使在闭坑之后仍无法恢复。

地形地貌景观破坏的防治措施应根据矿区不同的土地类型、破坏的特点和矿山终采后的情况确定。做到重点治理与面上治理相结合,永久工程和临时工程相结合,工程措施与植物措施相结合,充分发挥工程措施速效性和控制性,同时也要发挥生物措施的后续性和生态效应。

治理对象一般有废石堆场、尾矿库、矿山道路、边坡及矿山工业设施区等。治理措施从美观及环境恢复的角度出发,优先考虑生物措施和植物措施。对于废石堆场、尾矿库、矿山道路、边坡坡面及矿山工业设施区等的复绿工作,不具有实质性难度;而对于最底部的采坑平台,其治理措施是石灰岩矿区地质环境恢复治理的重点,也是难点。

若为山地露天开采,则底部平台最低标高一般高于地下水位,闭坑后底部平台不会积水,此时若暴雨天气条件下矿区能自然排水,则多采用覆土植树造林措施,但这类情况不多见。若暴雨条件下矿区无法自然排水,树苗将被雨水浸泡或淹没,导致复绿失败,基于时效性问题,当前的做法通常是不对坑底平台进行任何治理。

若为平原露天凹陷开采,则底部平台最低标高一般低于地下水位,闭坑后底部平台将缓慢积水,最终水位与地下水位齐平,达到平衡。水位恢复后,矿坑此时相当于一个水库,可用于发展渔业等。

另外,近年也出现了将闭坑的大型矿区发展成旅游区等新型可持续发展方式。如广东韶关大宝山矿区,当前正在规划为地质公园。其虽然为非石灰石矿区,但其发展模式及恢复治理模式值得借鉴。

3.2 石灰石矿山土地资源治理

土地资源的占用与破坏对象包括基本农田、耕地、林地或草地、荒地或未开发利用土地4大类。

平原区石灰岩矿的开采多破坏基本农田、耕地、荒地或未开发利用土地;而山地石灰岩矿开采则多破坏林地或草地、荒地或未开发利用土地。

实际上,石灰岩矿区土地资源一经破坏,则难以得到有效恢复。尤其是农田及耕地,该类型土地资源的恢复治理基本上是假命题。而对于林地或草地、荒地或未开发利用土地,则可以在一定程度上得到恢复。

因此,总体上,石灰岩矿区土地资源恢复治理难度较大,效果不理想,如何科学、有序且高效地重新利用石灰岩矿区土地资源,是往后矿山地质环境恢复治理的重点研究方向。

4 实例分析

已有不少文献讨论了灰岩边坡稳定性的分析与评估[6],相关的石灰石矿区恢复治理技术与经验也有报道[7~9]。以前面章节的理论分析为依据,介绍位于广东省广州市花都区的某石灰石矿矿山地质环境保护与恢复治理技术与经验。

4.1 矿区概况与地质环境背景

该矿区位于广州市北西面约33 km,花都区炭步镇和南海市和顺镇之间。矿区外围北面有北环高速公路及省道S118,东面有省道S267一级公路经过,矿区南面约5 km有官窑-和顺水道与珠江主航道相通。

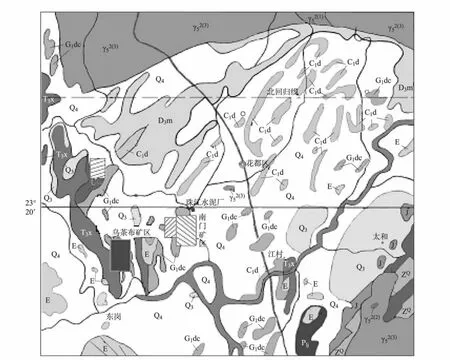

矿区处于低山丘陵与河流阶地平原交接地带,属山前开阔地带。最高点海拔标高为57.5 m,中部开阔地带最低点海拔标高为1.6 m,高差55.9 m。地层由老到新为石炭系下统石磴子组(C1dsh)、测水组(C1dc)、梓门桥组(C1dz),石炭系中上统壶天群(C2+3ht),三叠系小坪组(T3xp)及第四系(Q),见图1。

矿区褶皱为倒转向斜和倒转背斜,轴面走向北西,倾向南西。矿区内断层较为发育,主要有3种类型:逆冲断层、压扭性断层、平推断层。走向长度大于3.0 km的两条矿区主断层走向北西,倾向南西,断层性质为逆冲断层;另外有数条近北西-南东走向的小规模压扭性断层;而平推断层则出露于矿区北侧,为软硬岩层间的平推错动。岩体节理发育,多见于灰岩、泥页岩,主要有3组:(1)近东西走向,属张性节理,多被方解石脉充填;(2)北西西走向,属剪节理,陡倾角,节理面紧闭,平而直;(3)北东走向,剪节理,大致与岩层倾向一致,与(2)组构成X型剪节理。

全区岩溶分布呈现水平上不均匀的特点,主要为分布在矿区东西两侧边界附近的2个呈条带状南北展布的岩溶发育带,而中部岩溶相对不发育。从岩溶的分布特征说明:岩溶发育主要与可溶岩、非可溶岩的接触带、不整合面、构造形态、断层及地下水作用等有关。

图1 矿区区域地质图(比例尺1∶25 000)Fig.1 Regional geological map for the mine

统计全区所有钻孔岩溶率发现,-50 m标高以上的岩溶比较发育,如在-20 m标高以上的岩溶率较高为3.85%;-20~-30 m标高的岩溶率为1.92%;-30~-50 m 标高则更少,平均为0.72%,-50 m标高以上岩溶率平均为1.78%。-50~-80 m标高岩溶率仅为0.11%,基本上没有地下水活动的空间。

根据岩溶发育特征,含水层与隔水层划分为以下3个带:-30 m水平以上为富含水带;-30~-50 m水平为贫含水带;-50~-80 m水平为相对隔水带。

松散岩类孔隙水、层状岩类裂隙水及岩溶水是矿区主要的地下水类型。矿床充水条件主要来源于大气降水、第四系孔隙水及岩溶水。预测境界范围内矿区正常充水量为19 318.4 m3/d,最大充水量226 346.4 m3/d,水文地质条件复杂。

4.2 矿区地质灾害及主要防治措施

如上所述,矿区主要地质灾害为崩塌、滑坡及岩溶地面塌陷,但同时也不排除废石堆场泥石流。针对可能发生的地质灾害,提出如下防治措施。

4.2.1 崩塌、滑坡

(1)采坑边坡:采场边坡初期由于爆破形成的新生裂隙可能彼此贯通,形成脱离于母岩的不稳定楔形体,易造成边坡崩塌、滑坡。这种新生裂隙一般出现于岩石表面,故形成的规模也较小,一般为几立方米到几十立方米。治理可采用清理废土石和危岩以恢复场地,不需其他特别工程措施进行加固。

(3)论文请用A4纸打印,并请提供电子版(发送电子邮件,邮件名称请标注“2019年第二届微生物制剂在酿酒生产中的应用技术论文”投稿);

其次,边坡开挖的过程中,在顺向坡矿体底板切坡时,要保持底面的平整,视其需要局部采取适当措施进行加固(如挡墙)。对软弱边坡、坚硬岩层边坡上的破碎、岩块松动部位,进行水泥护面、洞隙灌浆予以加固,必要时应削坡清除。

在矿区范围界限以外10 m处修筑截水沟,将降雨汇流引出矿区外。在每级平台坡脚位置修筑排水沟,以拦截坡面来水,避免进入采坑,防止形成大量集水,不利于植物生长。

(2)道路边坡:设计的矿山道路依附于山体,并在生产开采过程中采取相应的防护措施,在连续暴雨的条件下,坡体水饱和时抗压抗剪能力会减弱,有可能发生崩塌、滑坡等地质灾害。因此在道路靠山一侧修建相应的排水沟,而且道路边坡多为石质边坡,总体稳定性较好,发生滑坡、崩塌的可能性较小。此种崩塌、滑坡的规模也较小,一般为几立方米到几十立方米,及时清理和恢复场地即可。

(3)废石场边坡:废石场坡度均较平缓,但随着排土石范围的扩大,个别地段较陡峭。对于倾斜的基底,清除表面的腐殖土及软弱层,并挖成台阶;废石场是泥石流的重点防护区,应在废石场低洼部位建平砌块石挡土墙。

(4)危岩坠落的防护措施:

Ⅰ.合理布设采掘平台和安全平台,减少采掘面危石(岩)坠落对采坑内设备和人员威胁。

4.2.2 岩溶地面塌陷

(1)岩溶地面塌陷主要是由于地下水位的变化引起,为了解地下水位变化情况,在矿区及其周边建立地下水长期监测网络系统,以便及时掌握矿区地下水位降低幅度,分析和预测地面沉降变形的发生趋势,提前采取预防措施。

(2)进一步采用物探等综合方法进行勘查,重点查明溶洞的分布、规模、形态等,分析评价塌陷的可能性、规模及影响范围。

(3)加强工程地质和水文地质条件的综合研究工作,分析和预测溶洞可能发育的潜在危险地段,为全面规划和预防提供依据。

(4)矿山爆破采用小剂量深孔爆破。

(5)开采时,严禁在矿区地面上重荷堆载;矿区矿石运输车辆严禁超载运行。

(6)禁止在矿区及其附近进行大水量、大降深的地下水抽排。观测矿区抽取地下水的情况,观测塌陷的发展趋势,及时预报灾情,及时整治,减少损失。

4.3 矿区地质环境问题及主要治理措施

本文矿区地质环境问题只包括含水层破坏、地形地貌景观破坏及土地资源的占用与破坏3类,此处重点阐述前两者。

4.3.1 地下含水层保护

矿山含水层的保护工程是一项长期而艰巨的任务。采坑水应定期进行水质分析化验,排出地表后不能直接排放,需经过沉淀池净化处理,经检验合格后再排放。为防治污染,应修建截排水沟、沉砂池等,定期进行水质检查。具体可实行以下措施:尽量利用矿区原来的地形地物条件,将矿区内原有的鱼塘设计为沉淀池,把大气降雨的地表水引排至此,经沉淀后排出,减轻了开采过程中的水土流失危害。矿山开采结束后,让地下水通过自然径流而排泄,使区域水环境恢复到以前的状态。

4.3.2 地形地貌景观保护

肥沃的表土是复垦时再种植成功的关键要素。因此,就近妥善储存表层土并与底土分别堆放,尽可能做到恢复后保持原有的土壤结构,以利种植。

在矿山开采之前,对废石场、预测塌陷的地段进行耕地表土层剥离,就近设立临时的废石土堆放场,贮存表土。在土地复垦时将表土覆盖在复垦平整后的地表达到耕地的基本要求,以恢复植被或种植庄稼。

在未来矿山建设和采矿活动过程中注意保护区内植被以防对环境造成破坏,在防治区附近设置警示牌,严禁越界无序开采;矿石及废渣外运时应对运输车密封或加盖板、盖布,防止沿途抛洒造成污染;对已停采地段或终采矿山,适当降坡或回填,植树种草恢复自然,因地制宜修建一些辅助设施,保护矿山地质环境。

4.3.3 土地资源保护

土地资源问题主要为挖损与占用,对象为基本农田、耕地、林地或草地、荒地或未开发利用土地。本矿区土地资源破坏对象主要为林地或草地、荒地或未开发利用土地。结合遭受破坏对象,确定拆除矿山工业设施区及生活区,对场地清理平整并复绿。而对矿山道路、废石堆场等挖损与占用土地资源问题,确定对其进行复绿。矿坑底部平台自然恢复为水塘,用于发展渔业。道路边坡及开采边坡,计划全部复绿并开发成有当地特色的人文风情景观或休闲公园。

5 结论

(1)详细讨论了华南地区石灰石矿区常见的崩塌、滑坡及岩溶地面塌陷地质灾害,总结了其主要的发育特征,同时介绍了相应的防治技术。

(2)重点从对地形地貌景观及土地资源破坏两个方面分析了石灰石矿区的地质环境问题及其恢复治理措施,并评述了恢复治理的实际效果及原因。

(3)以广东省广州市花都区某石灰石矿矿山地质环境保护与恢复治理为例,突出介绍了石灰石矿山的地质环境保护与恢复治理技术与经验,为广大矿山环境保护工作者提供一个借鉴案例。

[1]Tsivilis S,Chaniotakis E,Badogiannis E,et al.A study on the parameters affecting the properties of Portland limestone cements[J].Cement and Concrete Composites,1999,21(2):107-116.

[2]Gonzalez M A,Irassar E F.Effect of limestone filler on the sulfate resistance of low C3A Portland cement[J].Cement and Concrete Research,1998,28(11):1655-1666.

[3]Kakali G,Tsivilis S,Aggeli E,et al.Hydration products of C3A,C3S and Portland cement in the presence of CaCO3[J].Cement and Concrete Research,2000,30(7):1073-1077.

[4]赵前,林宗寿.石灰石矿渣煅烧砌筑水泥的研发[J].水泥,2011,(3):5-9.

[5]何培玲,张婷.工程地质[M].北京大学出版社,2006.

[6]陈国梁,李春生,罗欢,等.应用ANSYS对老虎垅石灰石矿边坡稳定性分析[J].中国矿山工程,2012,41(1):49-52.

[7]吴裕年,陈武民.镇平县杏花山灰岩矿地质环境问题及其治理研究[J].西部探矿工程,2012,(3):183-186.

[8]李勇.广东省广宁县荣业矿区矿山地质环境保护与恢复治理方案[J].甘肃冶金,2011,33(3):79-82.

[9]贾沛,常玉锋,张电吉,等.长桥石灰岩矿地质环境保护措施与效益研究[J].西部探矿工程,2011,(3):220-222.

LIMESTONE MINE GEO-ENVIRONMENTAL PROTECTION AND RESTORATION

Lin Bi-hua1,Ma Xiao-xuan2,Tao Bo1

(1.Geological Construction Engineering Group Corporation of Guangdong Province,Guangzhou 510080,China;2.Guangzhou Tunnel Development Corporation,Guangzhou 510140,China)

The collapses,landslides and karst ground subsidences in the limestone mining areas of South China are discussed with their development characteristics and appropriate prevention techniques summed up.And the geo-environmental treatment measures in these areas are analyzed,as well as their results.Finally,a limestone mine in Huadu District,Guangzhou,is used as a case to introduce techniques and experience in protecting and restoring the limestone mine geo-environment.

South China;limestone mine;geo-hazards;geo-environment;protection and restoration

TD167

A

1006-4362(2012)02-0048-06

2012-04-17 改回日期:2012-05-29

林碧华(1962- ),女,广东广州人,高级工程师,主要从事水文工程地质、地质灾害、矿山地质环境工作及研究。